【京都サーキュラーエコノミー特集】

本特集は、IDEAS FOR GOODと京都市の連携による、京都のサーキュラーエコノミーの今とこれからを考える特別企画。千年の都・京都に脈々と受け継がれてきた「しまつのこころ」の精神や循環型の暮らし、モノづくりの文化を、どのように未来の京都を形づくるイノベーションへと発展させ、次の1000年へ続く循環型の事業を創造できるのか。京都市、市内事業者、京都市政策推進アドバイザーの安居昭博氏とともに、サーキュラーエコノミーの視点から見た京都の価値と可能性を模索していく。(京都サーキュラーエコノミー特集トップ)

「ごみ」にしないよう引き取ってもらった服。その“本当の”行き先を想像したことはあるだろうか。

押し入れから取り出し袋に詰めて、回収ボックスやセカンドハンドショップへ。私たちはそれで「服が誰かの手元に届く」と信じている。しかし現実は、そう簡単な話ではない。リユースされる服はごく一部であり、多くは焼却されるか、ウエス(工場の雑巾)や車の吸音材などの産業用資材へ“リサイクル”されるのだ。

日本では、年間約77万トンの新しい衣服がアパレルなどから消費者に販売される一方で、約67万トンが家庭から一般廃棄物または資源回収品として手放されている。そのうち、焼却・埋め立ては51万トンに上り、リユース(国内で古着としての再利用)が約1万トン、マテリアルリサイクル(ウエス化、反毛化など)が約7万トンに留まる(※1)。

焼却に回される理由は、多くの服が、コットンとポリエステルなど2種類以上の繊維を掛け合わせた「混紡繊維」を使用しており、服から服へのリサイクルが極めて難しいから。たとえリサイクルされても、混ざった繊維から再び純粋な色糸を取り出すことは難しく、彩度の低い「ホコリのような色」の素材が生まれる。その色は新しい服として使いにくく、結果として、多くが産業用資材へと人知れず姿を変えるのだ。

この根深い課題に対し、衣類を素材ではなく「色」で分けてリサイクルするという大胆な発想で挑むのが、京都を拠点とする株式会社colourloop。同社の代表・内丸もと子さんは、廃棄繊維を色で分別・再資源化する独自技術「Colour Recycle System®︎」を開発した。色彩により廃棄繊維を価値ある資源へと昇華させる内丸氏に、その取り組みと思い描く循環の未来を聞いた。

話者プロフィール:内丸もと子(うちまる・もとこ)

株式会社colourloop CEO。Middlesex University(英国)Textiles 首席卒業。京都工芸繊維大学博士課程 博士(工学)。京都でテキスタイルデザイナーとしてファッションやインテリア素材の企画に従事。廃棄繊維の現状を知り、ただただ作り続けることに疑問を感じ、京都工芸繊維大学大学院で繊維リサイクルの研究を始める。廃棄繊維を使ったより魅力的な素材のあり方を模索し、消費者に素敵だと感じてもらえる素材やプロダクトを社会へ提案していくことで、リサイクル製品の価値を上げ、さらには循環型社会に貢献できるのではないかと考え株式会社colourloopを設立。

株式会社colourloop CEO。Middlesex University(英国)Textiles 首席卒業。京都工芸繊維大学博士課程 博士(工学)。京都でテキスタイルデザイナーとしてファッションやインテリア素材の企画に従事。廃棄繊維の現状を知り、ただただ作り続けることに疑問を感じ、京都工芸繊維大学大学院で繊維リサイクルの研究を始める。廃棄繊維を使ったより魅力的な素材のあり方を模索し、消費者に素敵だと感じてもらえる素材やプロダクトを社会へ提案していくことで、リサイクル製品の価値を上げ、さらには循環型社会に貢献できるのではないかと考え株式会社colourloopを設立。

ファッション業界が抱える“混紡”のジレンマ

長年テキスタイルデザイナーとして、ファッションやインテリアの世界で糸や布と向き合ってきた内丸さん。華やかな業界の裏側で、膨大な量の繊維が捨てられていく現実に心を痛めていた。

「ただ作るだけではいけない」という想いから、内丸さんは研究の道へ。京都工芸繊維大学の博士課程で繊維リサイクルの研究に没頭する中で、業界が抱える構造的な課題に直面する。

「私たちが着ている服の65%は2種類以上の素材を使ってできています。さらに約半分(47%)は3種類以上の素材でできています。例えば、着心地が良いからコットンベースにするけれど、シワになりやすいのでポリエステルを入れる。伸び縮みしやすくするためにポリウレタンを入れる。ちょっと光沢感が欲しいからレーヨンも入れる。そうするとあっという間に4〜5種類の混紡になってしまいます」

Image via colourloop

たとえ素材ごとに分別できたとしても、様々な色が混ざり合うことで「ホコリのような色」になり、製品の価値は著しく低下するという。この課題を解決しない限り、繊維リサイクルの未来はない。

「光の場合は三原色が混ざると白になりますが、物体色は混ざると黒っぽくなります。その結果、計算された美しいグレーならまだしも、不快感のある灰色になってしまうことが多く、魅力的な商品にはなりにくいのです。そこで、一般消費者が『素敵だな』と思えるものを作り、リサイクルに関心を持ってもらうことから始めようと思いました」

内丸さんがたどり着いた答えは、とてもシンプルながら革新的だった。素材で分けるのが難しいのなら、色で分ければいい。

「魅力的な素材とは何かを考えた時、色しかないと感じました。そこから色分別によるリサイクルの研究を始めました。まずは衣類をざっくり分けて、嫌な色にならない法則を作る。作るものありきで法則を見つければ、新たなものづくりがやりやすくなると考えました」

発想の転換で、廃棄繊維が「色材」に

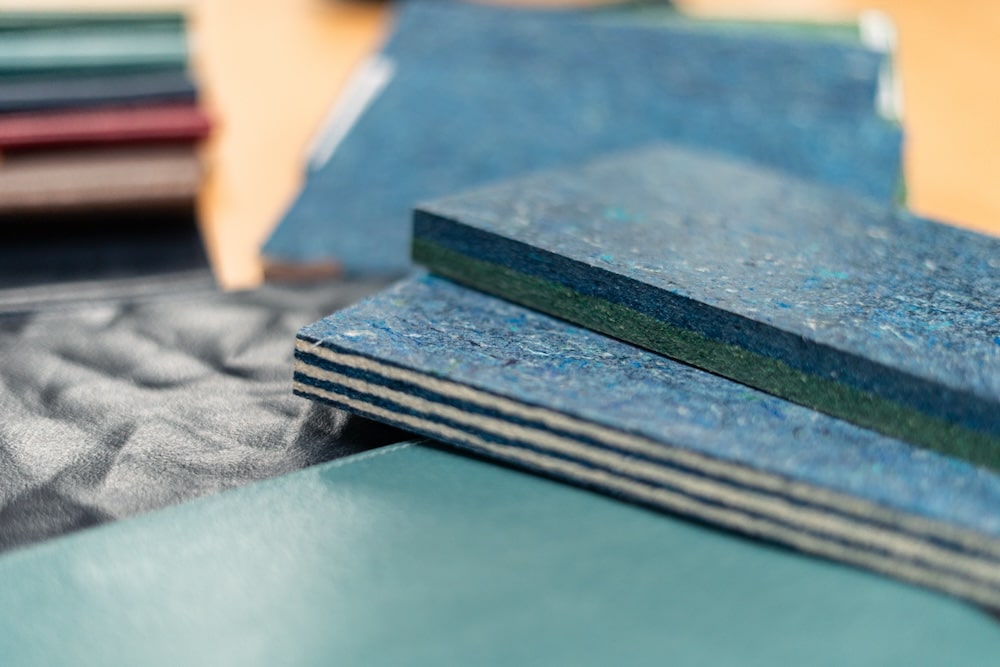

そんな繊維リサイクルの課題を解決するのが、colourloopが開発した「Colour Recycle System®︎」だ。素材は問わず廃棄される繊維製品を色ごとに分別し、繊維を解くことで、新たな染色工程を経ることなく元の色を活かしたままの糸やシート、ボードなどへと生まれ変わる。廃棄繊維をごみではなく「色材」として捉え直す取り組みなのだ。

Colour Recycle System®︎を経て完成した製品は、再び回収して色ごとに分別すれば繰り返し利用できる。さらに、色褪せたりほつれた衣類も、繊維素材として使用できる。

「色分別した後に繊維をほどき、顔料や強化材にすることができます。また、それを樹脂と混ぜて成形品にしたり、パルプと混ぜて紙にしたり、ワタ状にしてフェルトや糸を作ったりすることも可能です。

このシステムは繊維を色材として使うので、深い色合いや独特の素材感があり、新たに染料を使わないため環境負荷も低いのです」

素材ではなく色ごとにリサイクルする仕組みは、これまでリサイクルが困難とされてきた雑多な混紡素材にも対応できる点が強みだ。かつて課題とされていた、リサイクル品特有のくすんだ色合いとは無縁の素材が生まれる。むしろ、様々な繊維が混ざることで出る独特のミックス感が、深い味わいと温かみのある表情を生み出す。それは、バージン素材にはない、記憶と時間が織り込まれた物語を持つ色なのかもしれない。

技術とデザインで生み出す素材価値

同社の強みは、従来の工学中心のリサイクル技術に、デザイナーとしての感性を融合させ、再生繊維からユニークな特性を持つ素材を開発していること。その一つが、廃棄繊維を強化材として活用したボード素材「TEXLAM」だ。

「TEXLAMは厚みや密度、断面の意匠性を自由に変えられるのが特徴です。例えば、机の天板などに使う場合は強度を高めるために高密度に、軽量化が必要な場合は低密度にできます。

このボードの製法は京都工芸繊維大学の木村研究室で長年研究されてきたもので、私はそこに色や質感といったデザイン性を加えました。さらに廃棄衣料から作る紙や、雑多な衣類をアップサイクルする『繊維 to 繊維』の水平リサイクルにも取り組んでいます。これらは、私たちが着ている服の約65%が混紡素材でできている現状に対応するための挑戦です」

その他にも、多様な素材を開発。廃棄衣類から作るシート素材「ReFIQ」は、ハサミやカッターで簡単に切れるほどの加工性を持ちながら、高い引張強度(※2)を持つ。レーザーによる繊細な模様彫刻も可能で、機能的価値としての強度と、繊維由来ならではの独特な風合いという審美的価値を兼ね備えている。

こうした特性を生かし、EXPO 2025 大阪・関西万博では、Tシャツ(1枚あたり100グラム)に換算して約3,000枚分の廃棄衣料を再生したTEXLAMボード製のベンチが設置され、多くの人々を迎えている。

Image via colourloop

素材の循環を社会へ。リサイクルが新たな物語を紡ぐ

廃棄繊維から生まれた素材の循環は、学校や企業との協働の輪としても社会に広がりつつある。

京都市立京都御池中学校では、卒業生が3年間を共にした制服を回収し、ミニチュアの制服キーホルダーにして贈るというプロジェクトも実現。学び舎での日々や友人との思い出が染み込んだ制服を、新しい形にして残した。

「制服メーカーの村田堂と協働して制服のアップサイクルの取り組みをしています。村田堂では、中学校の卒業生の制服を回収し、一部を記念品にして、残りの素材は車の内装材として再利用しています。こうしたプロジェクトは、記念性が高く、関係者にも好評です」

Image via colourloop

こうして素材を繋ぎ、思い出も繋いできた内丸さんが今見据えるのは、さらに大きく、けれど地域に根ざした循環だ。

「基本的に、理想は地産地消です。できれば京都で色分別回収し、その素材で製品を作り、京都市や行政が使う形にしたいです。そうすれば市民ぐるみの活動になり、地域内で循環が完結します。現状では廃棄衣料が海外に送られ、山積みになっている光景をニュースで見ることもありますが、自分の地域の廃棄物は自分たちで片付けるべきだと考えています」

京都市内で廃棄繊維を回収・再繊維化し、新たな製品となり、公共施設の備品などとして市民が利用する。そんな市民参加型の活動が、人々の意識を変え、地域と自然環境に馴染む新たな物語を生むムーブメントになるのではないか。

「将来的には、再生素材が主役になる社会になってほしいと思います。服としての役目を終えた繊維も、別の製品として生まれ変わることができます。金属やガラスと同じように、繊維もできるだけ循環させていく社会を目指しています」

服や日用品としての役目を終えても、繊維としての新たな物語は続く。colourloopが描く未来は、モノの価値と記憶を何度も紡いでいく、循環のある社会のワンシーンなのだ。

編集後記

素材ではなく色で分けるという発想は、凝り固まった常識を疑い、視点を少し変えるだけで、解決困難に見えた問題に光が差すことを教えてくれる。colourloopの挑戦は、繊維業界だけでなく、私たちがあらゆる課題に向き合う上でのヒントを与えてくれるのだ。

研究に裏打ちされた技術と、人の心を動かすデザインの力。その両輪があって初めて、サステナビリティは義務感を背負った活動から、誰もが日常的に参加したい活動へと変わっていく。京都から始まった素材の循環は、長きにわたって受け継がれてきた伝統のように、姿を変えながら生活に生かされ続けていくことだろう。

【2025年10月開始】Circular Business Design School Kyoto

京都には1200年の歴史の中で育まれた「しまつのこころ」や循環型の暮らし、モノづくり文化など、時代を超えて輝き続ける資産がある。気候変動や生物多様性の保全など地球規模の課題が深刻化する中で求められる循環型の未来を実現するには、これらの叡智を現代に活かし、未来につなぐ創造力が必要だ。そこで、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社では、京都というまちに根付く循環型の叡智と最先端のサーキュラーエコノミー知見に基づく未来志向を掛け合わせることで、ともに欲しい未来を描き、実現するための学習プログラムを2025年10月より開始。「Decode Culture, Design Future 叡智をほどき、革新をしつらえる」──伝統の先に続く循環型の未来を、京都から。

ウェブサイト:https://cbdskyoto.jp/

※1 環境省 請負業務 令和6年度循環型ファッションの推進方策に関する調査業務 2024年版 衣類のマテリアルフロー|三菱UFJリサーチ&コンサルティング

※2 素材を引っ張った時に耐えられる力の強さのこと

【参照サイト】colourloop

Photo by 佐々木明日華

Edited by Natsuki