【特集】幸せなお金のありかたって、なんだろう?今こそ問い直す、暮らしと社会の前提

お金は、ただの紙切れでも数字でもない。生き方や価値観、人間関係、社会制度にまで影響を及ぼす「見えざる力」だ。便利で、時に残酷で、そして人間的なこの仕組みは、いつから私たちの当たり前になったのだろう。自己責任が求められる働き方、そして「お金がない」ことを理由に後回しにされる福祉や環境対策──議論は世界中で交わされているが、日々の暮らしの中でお金の本質を見つめ直す機会は少ない。だからこそ今、問いたい。「お金」とは何か、そして私たちはそれとどう向き合っていけるのか。本特集では、経済だけでなく、文化人類学や哲学、コミュニティの現場など多様な視点からお金の姿を捉え直す。価値の物差しを少し傾けてみた先に、より自由でしなやかな世界が見えてくることを願って。

サステナブルな事業に取り組むときに、どうしてもぶつかりがちなものがある──資金面の壁だ。「仕方ない」と一蹴されがちなこの課題の根源には、現代の金融やお金のあり方そのものへの問いがあるのかもしれない。社会価値と経済価値を両立するには、何が足りないのか。

その核心は「新しいお金の流れ」ではないかと語るのが、株式会社Zebras and Company(ゼブラアンドカンパニー)の共同代表・田淵良敬さん。2021年創業の同社は、短期での急成長を目指すユニコーン企業と対比させ、社会性と経済性を両立し、相利共生と長期的視点での繁栄を重視する企業「ゼブラ企業」という概念を日本で推進してきた。

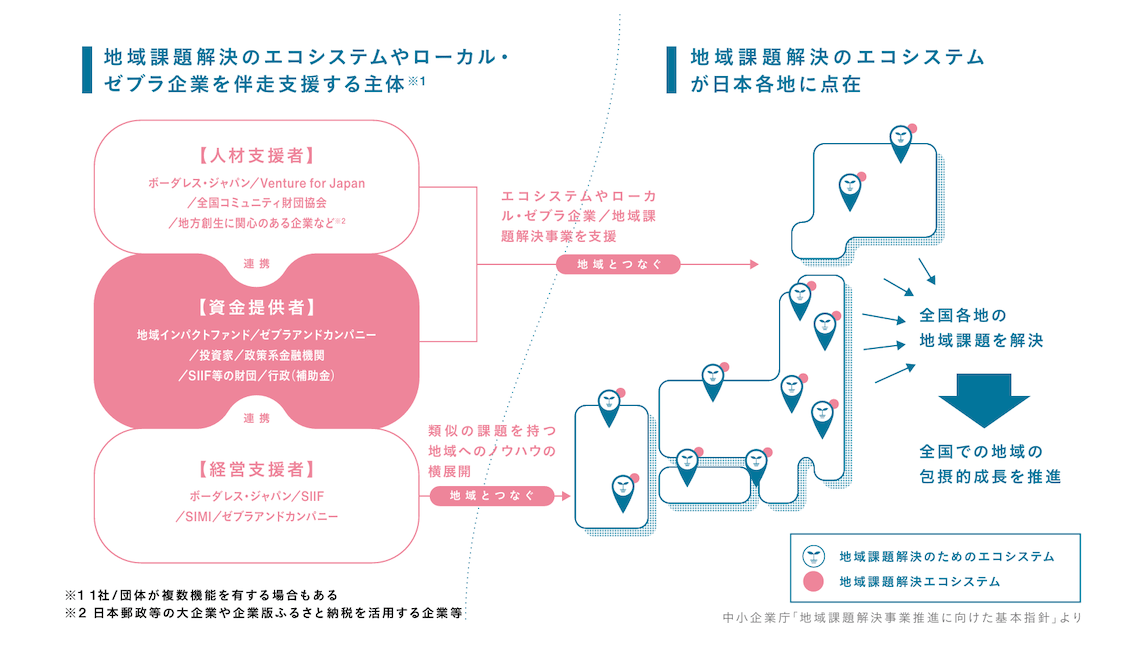

創業からわずか2年後の2023年、ゼブラ企業は国の政策に盛り込まれるまでに認知が拡大。政府が策定する「経済財政運営と改革の基本方針2023(通称:骨太の方針)」に、ゼブラ企業推進の方針が掲載された。2024年3月には、経済産業省・中小企業庁が、地域の課題解決の担い手となるゼブラ企業の創出・育成に向けた指針を策定。その後も多岐にわたるプログラムが生まれている。

そんなゼブラ企業を軸としながら、田淵さんと共に今のお金の仕組みの課題と、課題解決に挑む企業を支える「新しいお金の流れ」について紐解いていく。

話者プロフィール:田淵良敬(たぶち・よしたか)

日商岩井株式会社(現双日株式会社)を退職後、LGT Venture Philanthropy、ソーシャル・インベストメント・パートナーズ、SIIFなどで国内外のインパクト投資に従事。お金のデザインや世界的な潮流作り、海外パートナー組成を得意とする。2021年3月にZebras and Companyを共同創業。同志社大学卒、IESE Business SchoolでMBA取得。2022-2024年米国Zebras Unite理事、Cartier Women’s Initiative東アジア地区Community Lead。Impact Collective審査員・メンター。大学院大学至善館准教授。iU情報経営イノベーション専門職大学客員教授。

日商岩井株式会社(現双日株式会社)を退職後、LGT Venture Philanthropy、ソーシャル・インベストメント・パートナーズ、SIIFなどで国内外のインパクト投資に従事。お金のデザインや世界的な潮流作り、海外パートナー組成を得意とする。2021年3月にZebras and Companyを共同創業。同志社大学卒、IESE Business SchoolでMBA取得。2022-2024年米国Zebras Unite理事、Cartier Women’s Initiative東アジア地区Community Lead。Impact Collective審査員・メンター。大学院大学至善館准教授。iU情報経営イノベーション専門職大学客員教授。

50年前の金融観が、今の経済を縛っている?

複雑な社会課題を、ビジネスを通して本質的に解決しようとする事業が近年多く芽吹いている。一方で、課題解決に伴う時間やコストが既存の経済構造には受け入れられず、事業そのものが経済的に立ち行かなくなる事例も少なくない。その根源には、現代の金融システムが前提とする“ある価値観”があると、田淵さんは指摘する。

「現代の金融論の基本は『より多くのお金が、できるだけ早く、自分に返ってくること』に価値を置く考え方です。例えば、同じ100のお金を出したとしても、10年後に20が返ってくる場合と、1年後に20が返ってくる場合では、後者の方が価値が高いとされます。これは、将来のリスクや機会損失が組み込まれた考え方です」

さらに、利益が「自分個人」に返ってくることが重視されるため、地域や環境などのより大きな存在や、動物や植物などの「非人間的存在」が主語となることは少ないという。

「この金融理論が確立されたのは、1970〜80年代。右肩上がりの経済成長を前提とし、環境への配慮はほとんどない時代でした。潤沢な投資機会を前に、いかに早く資金を回収し、次の投資へ回すかがベースにあります。この考え方は、50年もたった今でもあまり変わっていません。しかし、これだけ社会環境が変わっているのに、昔と同じ考え方でしか投資がされていないのは、すごく不自然だと思うんです」

お金の仕組みは「一つだけ」に閉じていた……?|Image via Shutterstock

この50年前の価値観が、今もなお金融の世界を支配している。その典型例が、スタートアップ投資で主流となっているベンチャーキャピタル(VC)の仕組みだという。

「VCは通常、『ファンド』と呼ばれる箱を作ってそこから投資をするのですが、資金を返すまでの期限が、ほぼ世界標準で10年と決まっています。投資先を探す期間と、最終的に株を売る期間を除くと、企業が成長できる期間は実質5〜7年ぐらいしかないんです。

これは決して悪いわけではなく、例えばユニコーン企業を目指して、短い時間軸でやりたい企業には合ったモデルなんですね。けれど、あらゆる企業にこれを当てはめようとするのは無理があるのです」

短期成長モデルが「唯一の主流」となったことで、投資において短期的な成長への期待が当たり前になっているのかもしれない。多様な課題に挑む事業が増える今、現代社会にはもっと多様な選択肢として、オルタナティブ(代替)となるお金の流れが必要だ。

組織の挑戦を共にする、新しいお金のかたち

地域や環境への影響が十分に考慮されず「早く、大きく、自分に」を是としてきた金融システムの中では、広く長期的な視点に立つ事業は、投資対象と見なされにくい。その結果、近年各地で将来の世代のために、すぐには金銭的な利益にならない研究開発や環境保全の事業が立ち上がっているものの、彼らに金銭的後押しが伴わないのが実態となっている。

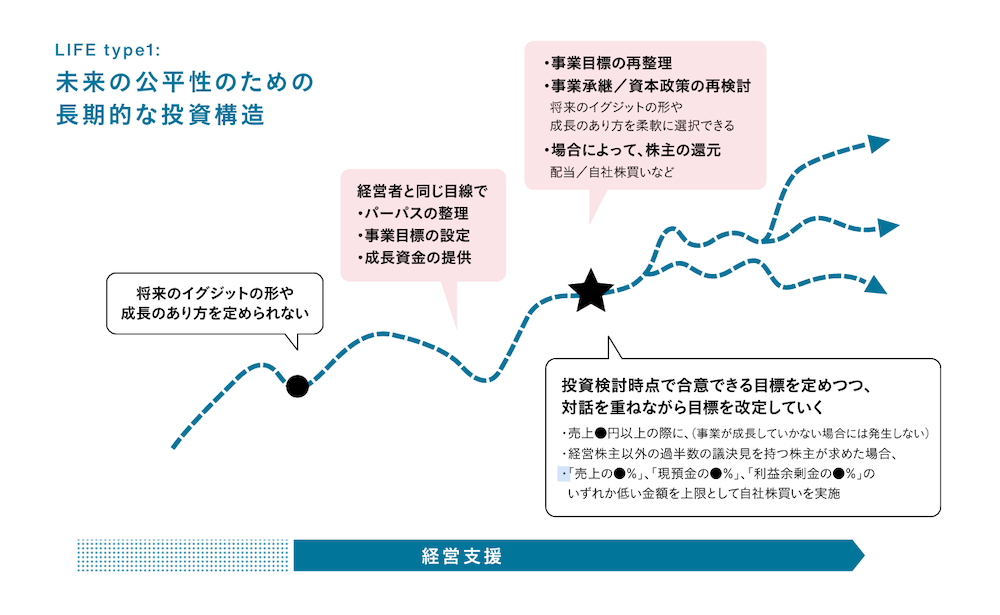

このギャップを埋めることこそ、ゼブラアンドカンパニーが目指す新しいお金の流れの創出であり、同社独自の「Life type1」という投資スキームを通じても実践している。Life type1には、従来のファンド型の投資とは一線を画す、2つの特徴があるという。

「大きな特徴の1つは、経営者と株主の立場をフラットにするための対話。さまざまな経営判断を、ゼブラアンドカンパニーを含めた株主、経営者で対話をして決めていくプロセスを約束・担保している投資です」

そして2つ目の特徴が、柔軟性だ。

「もう1つの特徴は、柔軟性を持ったお金であることです。例えば、私たちが最初に出資した『陽と人(ひとびと)』という企業は、地元農家の販売支援を行う事業と、地元で取れる柿の皮を原材料としてフェムケア商品を作っています。農業とジェンダーという性質の異なる領域で二つの事業を持っているので、地域に根差して名士的な企業になる道もあれば、商品を世界に展開してスケールを重視する可能性もある。

そのためLife type1では、最初から『上場』のような出口を決めるのではなく、事業の進捗や起業家の想いに合わせて、どちらの道も選べるようにしており、その選択は上記の対話によって決めることとしています」

必ずしも上場や数字上の利益最大化を望まない起業家も増える現代。そんな事業の多様さのように、多様な性質を持った資金が必要だ。インパクト投資はその一歩を踏み出し始めた存在であり、さらに個別事業そのものに寄り添うLife type1はゼブラ企業にとって力強い後押しとなっている。

とはいえ、どうすれば「対話」を表層的なコンセプトにとどめず、投資家と起業家の間で、対等な関係の中で具体的な対話が生まれるのだろうか。田淵さんは、ゼブラ企業という共通言語を持つことが重要だったと語る。

「ゼブラ企業の特徴を明文化すると、この価値観に共感する投資家と、それを体現しようとする企業が、自然と集まります。だからこそ、互いの警戒心を解き、疑いの目で評価し合うのではなく、対話をする環境を作ることができるのです」

評価軸は、数字を超えた「構造変化」と「関係性」

ゼブラ企業の数が増え、多様な事例が生まれる中で重要になるのが、「ゼブラ企業らしさ」を測るインパクト評価の仕組みだ。ゼブラアンドカンパニーでは、特徴的な評価軸を2つ用いている。1つは、システムチェンジを起こせるかどうか。

「既存の枠組みの中で受益者に良いインパクトを与えることは悪いことではありません。ですが、僕らが投資を考える上では、その先にどのような社会の構造変化、システムチェンジが起きるかという視点を重視します。

加えて、ゼブラ企業を含んだ国策の一つである『地方創生2.0基本構想』(2025年6月発表)の方針の大きな意義は、人口減少や経済成長の鈍化を所与のものとして、新しい社会モデルを模索するとしたこと。つまり、既存の枠組みでは見えていない受益者のことを考えることが必要であり、それを実装しているゼブラ企業を支援したいのです」

もう1つは、マルチステークホルダーを考慮した経営姿勢。これらの評価には、定性的なものと、例えば取引先である農家個人の収入がどれだけ向上したかなど、定量的に測れる指標の両方を組み合わせる。

「そしてゼブラ企業は、顧客だけではなく、従業員や、顧客ではない地域住民など直接的にサービスを使っていないけれど事業を支えるステークホルダーに、どんなインパクトを与えるのかも大事にしています。

ビジョンを共にできるような良い関係性を築けていると、取引先が途絶えたり、売り買いの関係で摩擦が起きるリスクを減らすことができます。実際に我々の周りのゼブラ企業の経営者は『実感として、ステークホルダーとの関係性が良くなるとそれが自分たちの財務結果に返ってきている』と、言っているのです」

ゼブラアンドカンパニーで活躍するメンバーの皆さん|Image via Zebras and Company

旅路を支えた、エコシステムづくりという戦略

そんなゼブラアンドカンパニーの創業から2023年までの3年間の軌跡と、活動を通して見えてきた理論、未来への展望をまとめたのが、2025年4月に発行された「インパクトジャーニーレポート」だ。このレポートと共に振り返ってみると、その道のりは決して平坦ではなかった。

創業当初、資金調達のために100人近くの人と話す中で、「そんなやり方でうまくいくのか」と疑問の声もあったという。

「この時に私たちが大事にしていたのは、単にお金儲けで関心を持つ人ではなく、ゼブラ企業へ資金提供する際の時間軸や僕たちの世界観を理解してくれる人と協働すること。そうでないと、資金提供を受けても失敗してしまうので、いかに同じ目線の投資家を集めるかがカギでした。実は、そのような話をすると、金融業界で長く経験を積んだベテランほど『バブル崩壊前の日本には、ゼブラ企業のような会社がたくさんあった』と共感を示してくれました」

人数よりも考え方や想いを重視して資金調達を行った、立ち上げ期。その後、着実にゼブラ企業というコンセプトへの認知や理解が広まってきた。今では、ゼブラ企業と銘打った政府のプロジェクトも立ち上がり、新たな共感者をも生むフェーズに入っている。これまでの道のりには、どんなターニングポイントがあったのだろうか。

「当初から行ってきたさまざまな取り組みが功を奏してきた感覚はありますが、強いて挙げるとすると大きなステップの一つとなったのは、国策に入ったことですね。2023年に政府の『骨太の方針』にゼブラ企業の概念が入りました。骨太の方針は、各省庁の政策づくりに影響を与えるものですが、いち早く実行に動いたのが、経済産業省・中小企業庁のローカル・ゼブラ推進政策でした。初年度は日本で20地域を選んで実証事業を行いましたが、これが特に地域での認知度向上に大きく貢献しました」

「僕たちのアプローチは、個別の事業活動をみると投資、経営支援、政策への関与など多岐に渡りますが、特定のカテゴリーに当てはまらない包括的なもので、当初から『エコシステム』を築いてきたと言えると思います。そこにぐっと勢いを増したのが、国策に入った後のタイミングでした。僕たちどれか特定の機能にフォーカスしていたら、今のような結果になっていなかったと思います」

日本には、老舗を育んできたような価値観との親和性から、ゼブラ企業という考え方が馴染みやすい土台があったそうだ。それでも、変化の波を捉えここまで大きく波及させることができたのは、その綿密な土壌づくりがあったからこそなのだろう。

取材後記

お金は、誰かを「支配するもの」から「共創のためのツール」へと変わる可能性を持っている。「早く、大きく」という呪縛から解放されたとき、私たちはもっと多様で、人間味のある、豊かな社会を築けるのかもしれない。

田淵さんは取材中、「時間をかけなければ作れない価値があるはず。どんなにお金をかけても、一晩では地域の老舗ブランドは作れない」と語った。長い目で事業を捉え多様な存在の繁栄を目指すことは、決して新しいことではないのだ。その本質は、かつて脈々と受け継がれてきた教えにも眠っているだろう。だからこそ、その延長線上に生きるはずの私たちが、今なぜお金を必要とし、どうそれを獲得し、何に使い、どう社会と関わるのかが問われている。

その問いに、おそらく「答え」はない。どんなに社会性と経済性を重視していても、数字という客観的な情報に現れない以上、組織や事業の本質を見極めることは難しいからだ。そんな中で、壁を乗り越える助けとなるのが「ゼブラ企業というフィルター」なのかもしれない。この概念を通して投資家と起業家が互いを知ることで、これまで信用を得にくかった、“数字に出ないインパクト”が機会や評価に繋がりやすくなるのだろう。

ただし、これは決して、都合の良いフレーミングを与えれば資金が集まることを示唆しているのではない。ゼブラ企業というフレームに各社が本当に当てはまるかどうかを判別するに足る、信用ある存在が不可欠だ。それがゼブラアンドカンパニーであり、彼らが預かってきた信頼が現在に繋がり、今まさに、変化の渦が生まれている。

【参照サイト】Zebras and Company

【参照サイト】ZEBRAS AND COMPANY IMPACT JOURNEY REPORT

【関連記事】【イベントレポ】成長至上“じゃない”社会と経済システムって?ゼブラ企業と欧州動向をもとに考える