Sponsored by 四国経済産業局

「この集落も、あと10年ももたないだろう」

日本の多くの山間部が直面する、あまりに現実的な未来。愛媛県松野町の目黒集落も、かつてはその道をひた走っていた。人口約250人、減少の一途をたどるこの場所が今、変わりはじめている。昨年、15年ぶりに赤ちゃんが生まれ、若い世代の移住者も増えはじめた。静かな山里に、確かな息づかいが戻りつつあるという。

日本全体が人口減少の只中にあるいま、この小さな山里は、数を増やすのではなく「この規模のまま、生き延びる」ための実験場になりつつある。

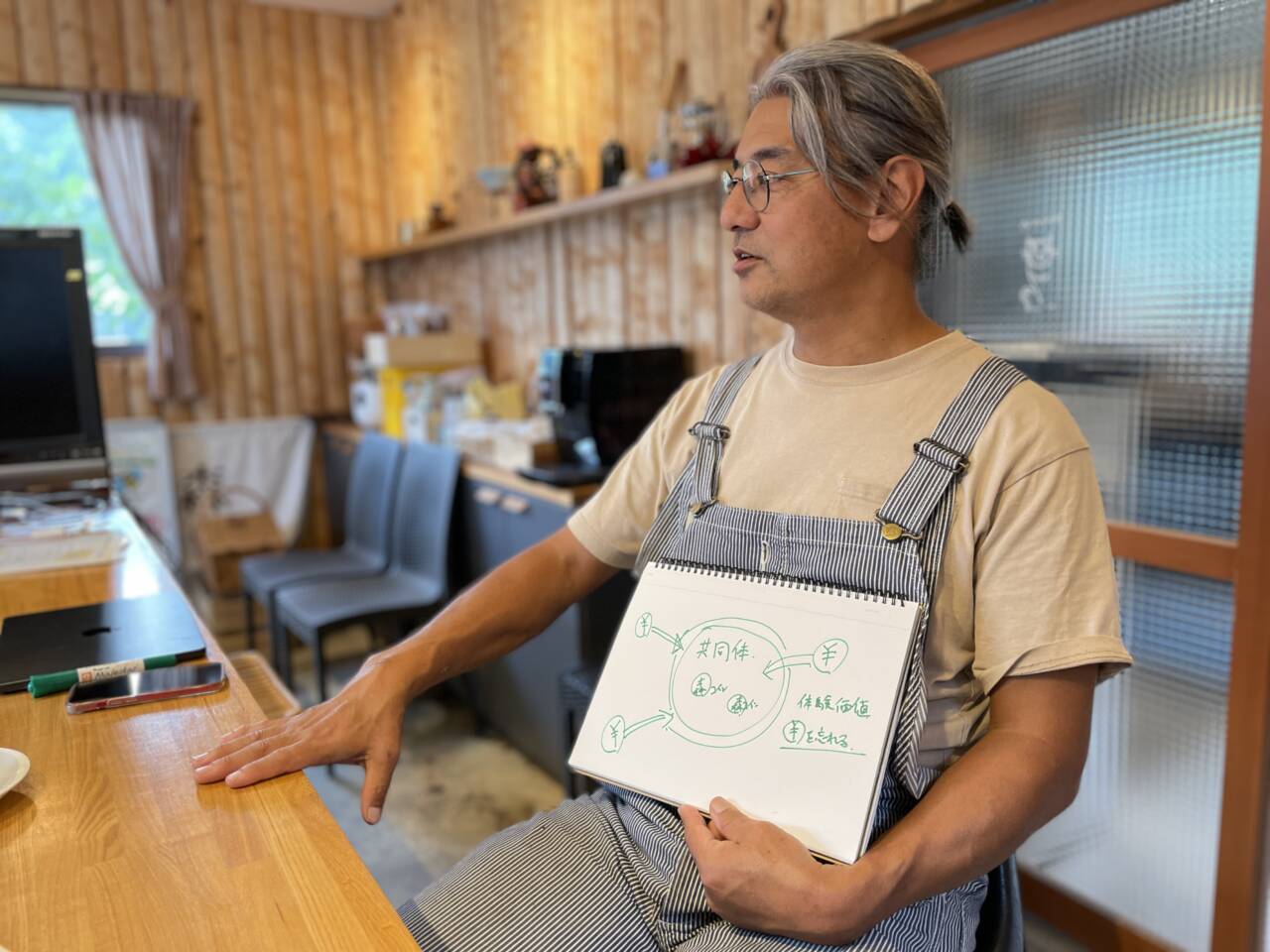

その中心にいるのが、一般社団法人あめつち学舎代表理事の細羽雅之氏だ。コロナ禍で経営危機を経験した細羽氏は、経済合理性から距離を置くことにした。そうして生み出されたのが、換金できず、やがて腐る木製の「森コイン」だった。「お金では味気ない。でも、ただ『ありがとう』と伝えるだけでは物足りない」。そんな経験はないだろうか。この不思議なコインは、そのもどかしい気持ちに形を与え、感謝を地域に巡らせる。

一見すると経済合理性から外れているように見えるこの仕組みは、人が暮らしを支え合うときに必要となる価値が、必ずしも通貨の単位では測れないことを思い出させてくれる。

一体、その先に何が生まれたのか。自然の大きな流れに身をゆだね、未来への苗床を育てるように続けてきた営みは、人口減少という避けがたい現実の先にも、別のかたちの豊かさがあり得ることを示していた。

話者プロフィール:細羽雅之氏

一般社団法人あめつち学舎代表理事。岡山県出身。大卒後、外資系企業でエンジニアとして従事した後、帰郷。50億円の負債をかかえた実家の倒産企業を再生させていく中で、独自のホテルマネジメントノウハウを構築。2015年、瀬戸内を中心にホテル事業を展開するサン・クレア創業。2020年、パンデミックを機に人口270人の超限界集落に家族移住。

一般社団法人あめつち学舎代表理事。岡山県出身。大卒後、外資系企業でエンジニアとして従事した後、帰郷。50億円の負債をかかえた実家の倒産企業を再生させていく中で、独自のホテルマネジメントノウハウを構築。2015年、瀬戸内を中心にホテル事業を展開するサン・クレア創業。2020年、パンデミックを機に人口270人の超限界集落に家族移住。

経済合理性の終焉で芽生えた問い

細羽氏がこの地に深く根を下ろすことになったきっかけは、皮肉にも世界の歩みを止めたパンデミックだった。2020年3月20日、ホテル経営者だった細羽氏が1年がかりで再生した「水際のロッジ」がオープン。しかし、そのわずか18日後、日本で最初の緊急事態宣言が発令される。

「テレビでは毎日『水際作戦の失敗』が連呼され、笑うに笑えませんでした。オープンしたばかりのホテルは休館せざるを得ず、『水際のロッジ』ではなく『瀬戸際のロッジ』だと自嘲するしかない状況でした」

水際のロッジ Image via 一般社団法人あめつち学舎

売上はゼロになり、先行きの見えない恐怖が続いた。かと思えば、Go Toトラベルの開始で予約が殺到。しかし、その喧騒は「旅行しなければ損だ」という動機に駆られた需要であり、心からのもてなしをしたいと願うスタッフたちを疲弊させた。そして、第3波の到来で再び全ての予約がキャンセルされ、大量の食材が廃棄される。そんな、まるでジェットコースターのような状況のなかで、細羽氏の中にあった何かが、ぷつりと切れた。

「何のためにやっているのか。目の前の見えない経済に振り回されているだけではないか。それは本当に経済と呼べるものなのか、と。取ってつけたようなインスタントな価値ではなく、本当に価値のあるものに目を向けようと決めました。それで、吹っ切れたんです」

売上グラフでは順調に右肩上がりでも、現場にいる人間の心はすり減っていく──そのミスマッチに、もう目をつぶれなくなったのだ。

それは、経営者として疑うことのなかった「売上をつくり、利益を出し、規模を拡大する」という至上命題から、距離を取りはじめた瞬間だった。かつて25歳で父親の会社の50億円もの負債を背負い、数字と格闘し続けた細羽氏が、その数字という物差しそのものを手放した瞬間だった。

細羽氏

土を耕すように、価値観を耕す

現実から逃れるように、細羽氏はただ自然の中に身を置いた。川に飛び込み、星を眺め、豆から挽いた一杯のコーヒーを1時間かけて味わう。そうして過ごすうちに、凍てついていた心はゆっくりと解かされていったという。

「それまでは、人間がある程度自然をコントロールできると思っていたんです。しかし、それは甚だしい思い上がりで、真逆だった。自然という大きな流れの中に、ごく小さな人間の世界があるだけ。抗ったりコントロールしたりするのではなく、その流れに乗らせていただく。その感覚のほうが、物事もうまくいくし、心地がいいんです」

カレンダーとKPIで埋め尽くされた日常から離れ、季節や水量、風の向きに合わせて動く暮らしのなかで、「時間の物差し」そのものが裏返っていった。

この大きな価値観の転換こそが、後に仲間たちと共に立ち上げる「一般社団法人あめつち学舎」の思想的な土壌となった。それは、松野町の初代町長・岡田倉太郎が残した「この森にあそび、この森に学びて、あめつちの心に近づかむ」という言葉とも共鳴する。人間もまた自然の一部である。その当たり前の感覚を取り戻すこと。その土壌の上に、あめつち学舎による森・農・食・医・育という5つの学びの柱が自然と芽吹いていった。

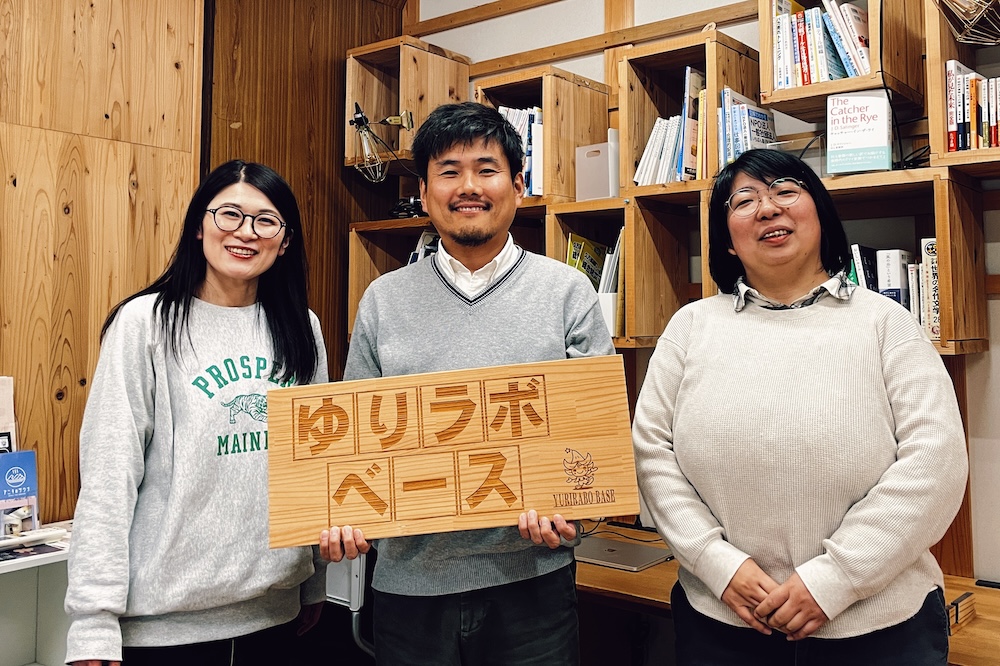

その活動の生まれ方は、かつてのビジネスの常識とはあまりにかけ離れていた。例えば「農」の始まりは、散歩中に近所のおじいちゃんから「この田んぼ、やってみんか」と声をかけられたことだったという。また「育」の柱である自然体験キャンプは、大学院まで野外教育を究めた一人の若者(前川氏)から、その情熱を1時間以上ぶつけられ、細羽氏が思わず「だったら、ここでやればいい」と口走ってしまったことから生まれたと笑う。目の前にあるご縁や、集まってきた人々の想いを丁寧に耕していくうちに、活動の輪郭はかたちづくられていったのだという。

「事業計画」ではなく「出会いの積み重ね」から始まるプロジェクト。それは、効率や再現性と引き換えに、地域が本来持っている回復力を取り戻すプロセスでもあった。

Image via 一般社団法人あめつち学舎

未来の種を育む移住する高校

この苗床で、未来に向けた最も大切な「種」も育ち始めている。2025年4月に開校した高校、あめつち学舎だ。通信制高校の仕組みを活用し、生徒たちはこの目黒集落に「移住」してくる。彼らは生徒である前に、一人の住民として迎えられる。先生と生徒という関係ではなく、地域に暮らす大人たちと、生きることそのものを共に探求する仲間となるのだ。

「卒業後の進路は特に掲げていません。どう生きていくか、3年間ともに考えながら、彼らがそれぞれの生き方を見つけられる3年間になればいいと思っています」

目黒集落を含む宇和島圏域では、小学生の約13人に1人が不登校という現実がある。しかし、それはもはやネガティブな事実ではない。自らの意思で「積極的不登校」を選ぶ子どもたちも増えているのだという。画一的な枠組みから自らを解放した彼らにとって、自然の大きな循環の中で暮らし、自給自足の術を学び、年の離れた住民たちと関わりながら自分自身の価値を見出していくあめつち学舎のような場所は、こうした新しい学びの選択肢となる。ここで育った種は、やがてそれぞれの場所で、新しい時代の森をつくっていくのかもしれない。

「学校でも社会でも、枠の中に収まって幸せに生きる人もいれば、枠から飛び出した方が幸せに生きられる人もいる。重要なのは、枠を外しても大丈夫な世界があることを知ったうえで、どこを選ぶか。その選択肢があることが幸せではないでしょうか」

ありがとうが循環する「森コイン」という名の肥料

あめつち学舎の思想を最も象徴しているのが、木でできた「森コイン」の存在だ。これは地域通貨ではない。日本円への換金はできず、貯め込んでも意味はなく、木でできているためいつかは朽ちて土に還る。細羽氏はこれを「ギフトコイン」と呼ぶ。その真価は、お金が介在することで失われてしまう、人間関係の繊細な領域で発揮される。

「ご近所さんが採れたてのピーマンをたくさん持ってきてくれたお礼に、ありがとうと5枚渡す。これがお金だと、相手は受け取らないし、関係性が変わってしまうんです。言葉だけでは物足りないけれど、お金では重すぎる。その絶妙な隙間を、森コインが埋めてくれるんです」

森コイン

「取引」ではなく「贈与」としてのやりとりを、そっと後押しする媒介。森コインは、貨幣というよりも、ケアや信頼の流れを可視化する小さな道具なのだ。

その価値を物語る、象徴的なエピソードがある。集落に住む75歳の頑固な住人がいた。その方は妻を突然亡くし、すっかり元気をなくしていたという。日課だった缶コーヒーを飲むこともなくなり、誰もが心配しながらも、腫れ物に触るように見守ることしかできなかった。そんなある日、彼がふらりとカフェに現れ、ポケットから森コインを取り出し「これは使えるのか」と尋ねた。その日を境に、彼は毎日コーヒーを飲みに来るようになり、仲間との会話の中で少しずつ笑顔を取り戻していったという。

森コインは、その方を再びコミュニティへとつなぎとめる、温かい架け橋となったのだ。

お金の存在を忘れさせるこのコインは、損得勘定ではなく「感謝」の総量を増やすことで、コミュニティ全体のウェルビーイングを高めていく。それは、資本主義とは別の場所で、「経世済民」──世を経め、民を済うという経済の本来の意味を問い直す社会実験なのである。

予定不調和が生む学び「アクシデンタルツーリズム」という招待状

このユニークな価値観は、外部の社会、特にビジネスの世界にも開かれている。近年、サステナビリティやパーパス経営の重要性を認識しながらも、「何をすればよいかわからない」「机上の空論で身体性を伴わない」と悩む企業からの研修依頼が増えているという。それに応えるのが、あめつち学舎が提供する企業研修だ。しかし、それもまた、既存の研修とは全く異なる。

「ここでの研修は、予定調和が成立しません。事前に研修成果を求められても、僕らは答えられないんです」と細羽氏は笑う。 細羽氏が提唱するのは「アクシデンタルツーリズム」。あらかじめ決められたプログラムをこなすのではなく、その場で出会う人、起こる出来事、天候の変化といった偶発性そのものを学びの資源とする。参加者は、効率や生産性といった日常の物差しを一旦手放し、ただ自然の流れに身を委ねることを求められる。

「段取りを決めてそのとおりにいったとしても、それは『こなした』だけではないか。何が起こるかわからないことこそが旅の醍醐味であり、それもまた人生。その中で何を感じ、どう動くか。そこにこそ本質的な学びがあるんです」

VUCAの時代、未来予測が困難な世界で真に求められるのは、計画通りに物事を進める能力よりも、予期せぬ事態に直面した際のしなやかな適応力やレジリエンスなのかもしれない。この研修は、参加者に答えを与えるのではなく、自らの中に問いが生まれる土壌を耕す。それは、ビジネスの世界に「自然の一部である」という感覚をインストールするものなのだ。

アクシデンタルツーリズムの様子 Image via 一般社団法人あめつち学舎

苗床から森へ100年後のあなたへ手渡すもの

細羽氏が移住してきた2020年、目黒集落の人口ピラミッドは、消滅に向かう鋭い三角形だった。それが今、若者の移住と新たな命の誕生によって、少しずつ形を変え始めている。

「人口が増えることがゴールではありません。この250人という規模を維持しながら、いかに持続可能な未来をつくっていくか。コンビニや信号機を誘致するのではなく、それらがなくても幸せに暮らせる社会を、ここで実証したいんです」

確実に来る人口減少という未来。それは、これまでの成長と拡大を前提とした社会システムが通用しなくなることを意味する。あめつち学舎の挑戦は、その未来に対する壮大な社会実験だ。彼らは社会を「変えよう」としているわけではない。

「自分たちが社会を変えられるとは思っていません。社会は、僕たちがいなくても変わっていくものですから。その大きな流れを受け入れた上で、より良い方向へそっと後押しするような、そんなサポートができないかと考えているだけです」

目の前の土を耕し、良い種を蒔き、生まれた苗を丁寧に育む。その営みは、100年後、この場所に生きるであろう名も知らぬ誰かへとつながっている。経済合理性という地図を捨て、自然という羅針盤を手に未来へと進む彼らの小さな苗床は、やがて日本中の希望の森を育む、始まりの場所になるのかもしれない。

Image via 一般社団法人あめつち学舎

編集後記

今ここにあるもの、これまでに出会ってきた人、そして説明のつかない偶発性を、まるで土の栄養のように受け取りながら形をつくっていく。細羽氏の歩みは、壮大な計画を描くのではなく、目前のご縁に耳を澄ませ、そこから自然に立ち上がるものを信じていく。その積み重ねの中から、森コインも、高校も、生き方そのものも育ってきたという。

私たちはしばしば、未来を先回りして読み解こうとし、コントロールしようと身構えてしまう。けれど、あめつち学舎は、そんな思い通りにいかない世界を恐れるのではなく、その揺らぎごと受けとめることで、むしろ未来がひらかれていくのだという示唆を与えてくれる。

社会を良くするヒントは、壮大なビジョンの先にだけあるわけではない。今日出会った人に向ける「ありがとう」、偶然の訪問者を迎え入れる小さな余白、目の前の営みを丁寧に育てていく姿勢。そんな、誰かの一日にそっと手渡される小さな贈り物のような行為の積み重ねの中に、それはあるのだろう。

【参照サイト】株式会社サン・クレア

聞き手:ダン計画研究所