戦後80年。この言葉を耳にするたび、胸の奥に焦りが募る。

まもなく、第二次世界大戦を経験した人々がこの世からいなくなり、戦争を知らない私たちが、その記憶を受け継ぐ時代が本格的に訪れる。

自分自身が経験していないことを、どうすれば語り継いでいけるのか。その問いは、10代の頃から今に至るまで、筆者の中で消えたことがない。

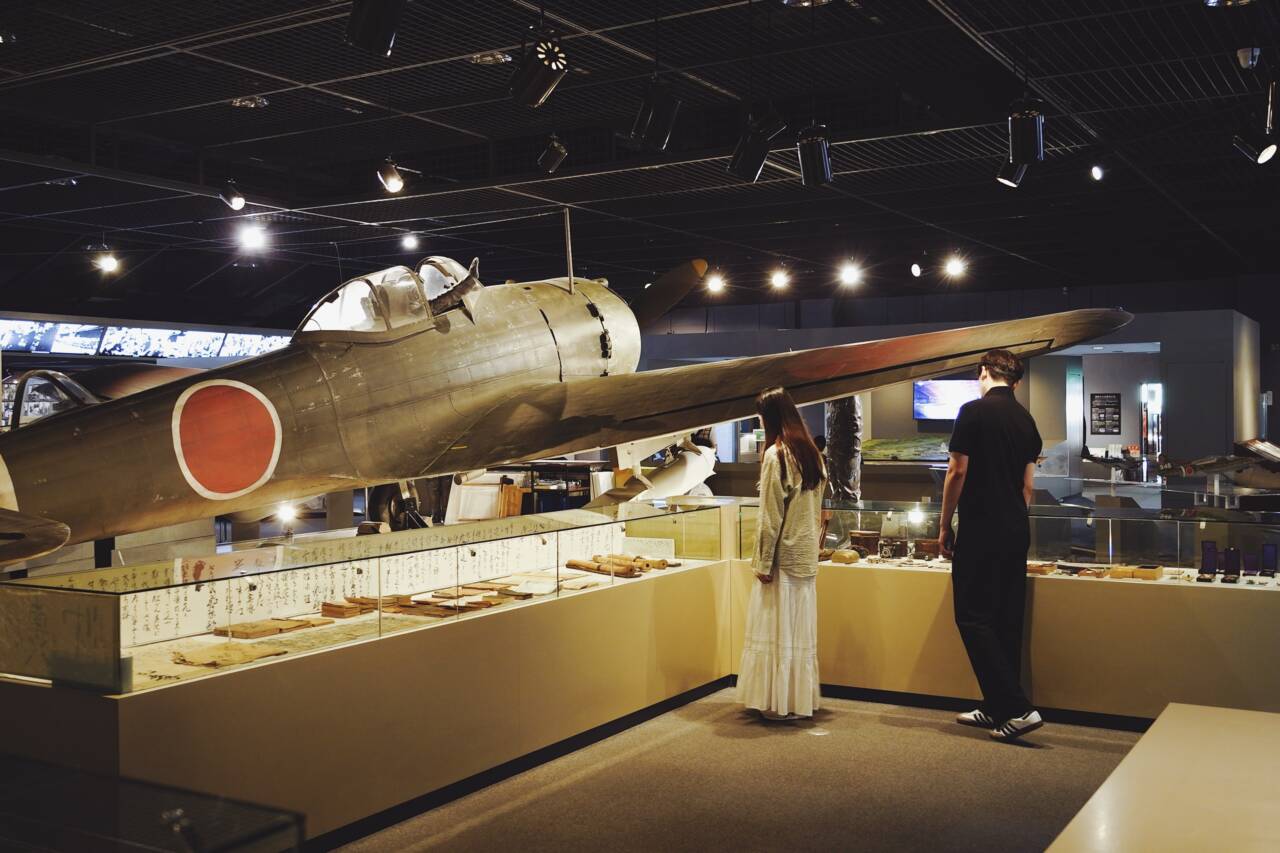

きっかけは、14歳の夏休みだった。家族旅行で訪れた、鹿児島県南九州市にある「知覧特攻平和会館」。観光というにはあまりにも重たい名の施設である。「零戦を見たい」という父に連れられ、筆者はただ「ついていくだけ」のつもりだった。しかし、展示室に並ぶ特攻隊員たちの遺書や手記に目を通した瞬間、言いようのない違和感に襲われた。

「お国のために死ねることは幸せです」

整った筆跡で綴られた勇ましい言葉。そのまっすぐさが怖かった。悲しくて、寂しくて、その裏側にある彼らの想いが語られずに取り残されている気がしてならなかった。

本当に、彼らはそう思っていたのだろうか。そもそも、なぜ志なかばの若者たちが死ななければならなかったのか。戦後、「美談」として語られることも多い彼らの言葉の奥にある、本音や葛藤を、筆者は知りたいと思った。

やがて大学生になった筆者は「特攻隊員の死生観」をテーマに研究を進め、彼らが遺した日記や手紙を読み続ける日々を送った。もちろん、書き残された言葉だけで本当の思いに辿り着けるわけではないが、そこには確かに、戦時を生きた彼らと、戦後を生きる私自身との対話があったと信じている。

声高に反戦を叫びはしなくとも、彼らの沈黙や言外の思いに想像力を注ぐこと。聞こえない声に耳を澄まし、自問自答を繰り返すこと。それこそが、戦争を「自分ごと」として考え続けるための、ひとつの道なのだと今は思っている。

戦争を経験していない私たちに、いま、なにができるのか。

その問いともう一度向き合うため、2025年5月、筆者は「知覧特攻戦没者慰霊祭」に合わせ、再び知覧を訪れた。

無理強いされた名誉と正義

特攻について語る前に、まず立ち止まって、その制度の実態を見つめ直しておきたい。

1944年、第二次世界大戦の末期。日本は連合国との戦いにおいて、次第に劣勢を強いられていた。太平洋戦線では拠点を次々と失い、本土決戦が現実味を帯び始めるなか、日本軍は戦局を打開する「最後の手段」として、「特別攻撃隊」、いわゆる特攻を編成した。

特攻とは、爆弾を搭載した航空機で敵艦や上陸部隊などに体当たりし、自らの命と引き換えに損害を与えることを目的とした攻撃である。その過酷さは計り知れず、2~3年の訓練で操縦技術を身につけ、作戦に送り出されるという現実のなかで、多数の若者たちが名を連ねることになった。その多くは、10代から20代前半の青年たち。学徒出陣で戦地に赴いた学生や、少年飛行兵から選抜された飛行兵たちだった。

知覧特攻平和会館の中央に展示された零戦。ゴールデンウィークだったこともあり、家族連れや若い世代の見学者も多くみられた。

そしてここで忘れてはならないのが、徴兵制度が及んでいた「範囲」である。特攻に限らず、当時の日本では、日本本土出身者のみならず、当時の植民地であった朝鮮半島や台湾、また本土から周縁化されていた沖縄の人々も「日本兵」として徴兵の対象となっていた。戦後の教育や記録の中であまり語られてこなかったが、日本の戦争遂行には、国籍や出自にかかわらず多くの若者の命が組み込まれていたという事実がある。

「祖国のため」「名誉ある死」……そうした言葉が掲げられる一方で、実際に死と向き合わざるを得なかった彼らは、その運命をどう受け止めていたのだろうか。本心から望んだのか、あるいは流れに逆らえなかったのか。誰にも言えぬ葛藤や恐れを抱えながら、最期の時を迎えたのではなかったか。

本記事では、特攻隊員に焦点を当てて書き進めるが、決して彼らだけを特別視したいわけではない。この時代、「名誉」や「正義」とされたもののもとで犠牲になった若者たちは、あらゆる場所にいた。誰もがそれぞれの立場で、複雑な思いを抱えながら生き、そして命を落としていったのだ。

その一人ひとりに、等しくかけがえのない人生があったことを心に留めながら、この先を読み進めてもらえたらと思う。

大きな文脈ではなく、一人ひとりの人生を想像するということ

戦後、特攻隊員の記憶を今に伝える場所として、多くの人に知られるようになったのが、鹿児島県にある「知覧特攻平和会館」だ。

この施設が開館したのは、戦後30年が経った1975年のこと。旧陸軍の特攻基地があった知覧町で、地域の住民や遺族、有志たちが「特攻は二度とあってはならない」という思いを胸に、遺品や遺書を一通ずつ集めていったことが、そのはじまりだった。

知覧からは、沖縄戦に向け、わずか2か月余りのあいだに439名の若者たちが出撃し、二度と戻ってこなかった。

知覧特攻平和会館の壁一面に展示されたずらりと並ぶ遺影。

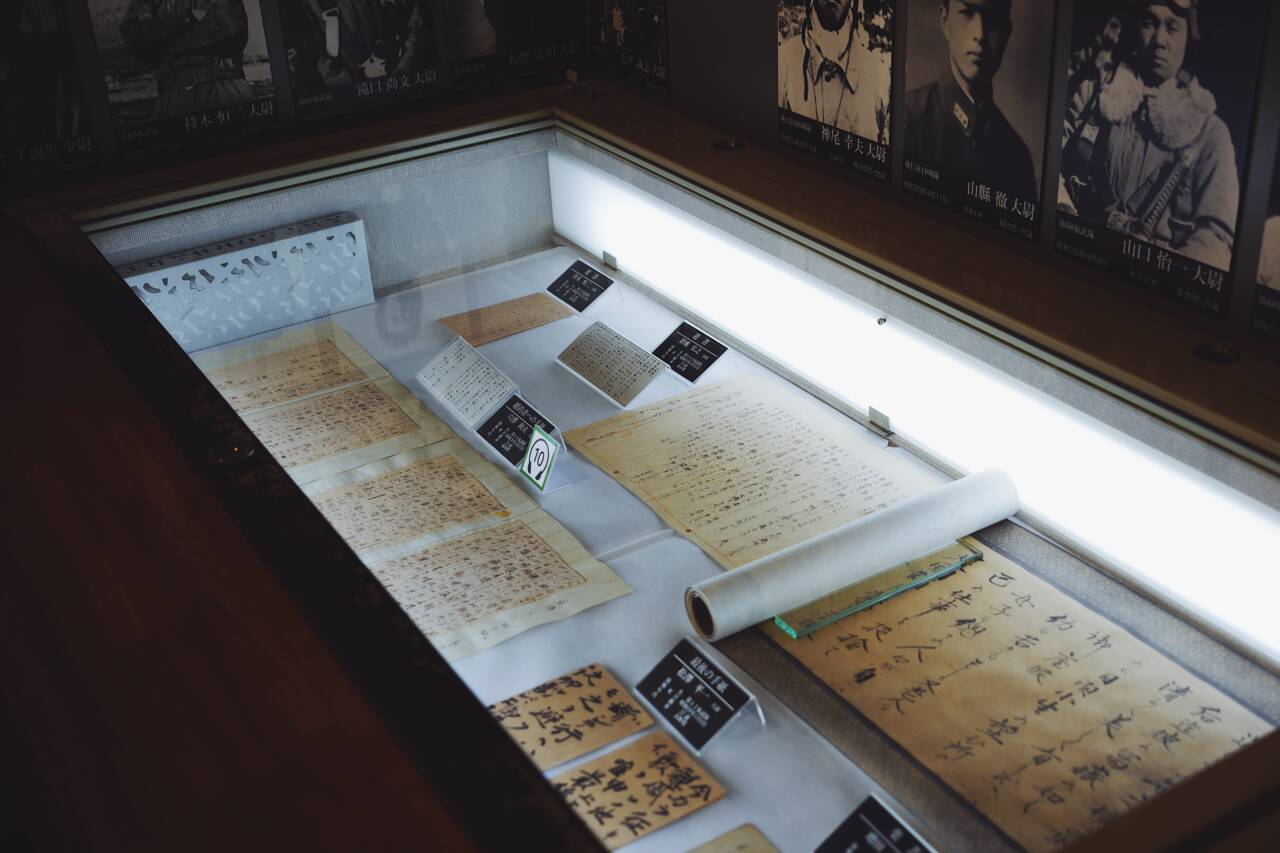

館内の展示室には、彼らが遺した手紙や日記、軍服、出撃前日に撮られた集合写真などが並ぶ。勇ましさとは程遠い、あどけない笑顔をした青年たち。どの顔も、自分とそう変わらないように思えた。

もしも戦争がなければ、彼らはどんな夢を追いかけ、どんな日々を生きたのだろう。仲間と笑い合い、恋をして、将来に希望を見出していたのではないか……そんな想像がふと頭をよぎる。展示された遺品や写真のひとつひとつから浮かび上がるのは、無数の青春と人生が、そこにあり、そして奪われたということだ。「戦争」という大きな語り口では決して語りきれない、個の存在の重みを突きつけてくる。

筆者自身、大学時代に特攻隊員の遺書や日記を読み続ける中で、それまで抱いていた漠然としたイメージが少しずつ崩れていく感覚があった。どこかで、「特攻で命を落とした人たちは、戦時下の特殊な教育によって、国家のために死ぬことをもいとわない人たちだった」と決めつけ、彼らの死と自分の暮らす社会とのあいだに距離を置いていたのかもしれない。

ガラスケースに並べられた遺書や最後の手紙。

そんな筆者自身の思い込みを覆したひとつに、知覧特攻平和会館で出会った、ある特攻隊員の文章がある。

22歳の若さで知覧から飛び立った、上原良司(うえはら・りょうじ)さんが、出撃直前に綴った「所感」と題された原稿だ。そこには、戦時下においては異端ともとられかねない、強い自由主義の信念が綴られていた。

(前略)権力主義 全体主義の国家は一時的に隆盛であろうとも、必ずや最後には敗れる事は明白な事実です。我々はその真理を、今次世界大戦の枢軸国家において見る事が出来ると思います。ファシズムのイタリヤは如(いかん)、ナチズムのドイツもまた、既に敗れ、今や権力主義国家は、土台石の壊れた建築物のごとく、次から次へと滅亡しつつあります。真理の普遍さは今、現実によって証明されつつ、過去において歴史が示したごとく、未来永久に自由の偉大さを証明して行くと思われます。自己の信念の正しかった事、この事はあるいは祖国にとって恐るべき事であるかも知れませんが吾人にとっては嬉しい限りです。現在のいかなる闘争もその根底を為すものは必ず思想なりと思う次第です。

(中略)愛する祖国日本をして、かつての大英帝国たらしめんとする私の野望は遂に虚しくなりました。真に日本を愛する者をして立たしめたなら、日本は現在のごとき状態には、あるいは追い込まれなかったと思います。世界どこにおいても肩で風を切って歩く日本人、これが私の夢見た理想でした。

(中略)明日は自由主義者が一人この世から去って行きます。彼の後ろ姿は寂しいですが、心中満足で一杯です。

『きけわだつみのこえ』 p.17-20 引用

強烈な衝撃が走った。

国家に命を捧げることが当然とされた時代にあってもなお、自由を信じ、人間としての尊厳を守ろうとしていた上原さん。国家や体制に盲目的に従うのではなく、未来の社会がどうあるべきかを見つめていた。そして、戦争に対する疑問と、反戦の感情。もっと自由な社会に、もっと人が大切にされる世の中になってほしい。そうした切なる願いがこの文章から読み取れる。

きっとこのような思想を抱いていた人は、ほかにもいたのではないか。その後、卒業論文のために多くの遺書や手記に向き合うなかで、筆者はそのことを確信するようになっていった。

当時を生きた人々が、どのような感情を抱いていたのか。残された言葉からそれを想像し、その想いまで含めて伝えていかなければならない。筆者はそう強く感じている。

現在進行形で戦争体験者は増えている。戦争の痛みを知っている国ができること

2025年5月2日。大学時代に卒業論文の取材で訪れて以来、約10年ぶり、そして3度目の知覧特攻平和会館を訪れた。

知覧特攻平和会館の外観

3回目ともなると、顔写真を見るだけで、どんな言葉を遺した人だったかが自然と思い出される。それ以上に驚いたのは、自分自身の感じ方の変化だった。過去2回の訪問では、展示を見ながら、言葉にできない怒りや違和感を抱いていた。戦争を美化するような語りや、「お国のために死ぬ」ことが当然とされた空気に、心が追いつかなかったからだ。

しかし今回、そうした気持ちは静まり、むしろ言葉にならなかった彼らの感情に自然と想像を巡らせている自分がいた。

それは、14歳のあの日から積み重ねてきた時間のなかで、きっと「語られたこと」よりも「語られなかったこと」に目を向け続けてきたからだと思う。自己満足かもしれないが、ようやく戦争というものを、過去の出来事としてではなく、自分の暮らしや日常の延長にあるものとして見つめられるようになっている気がした。

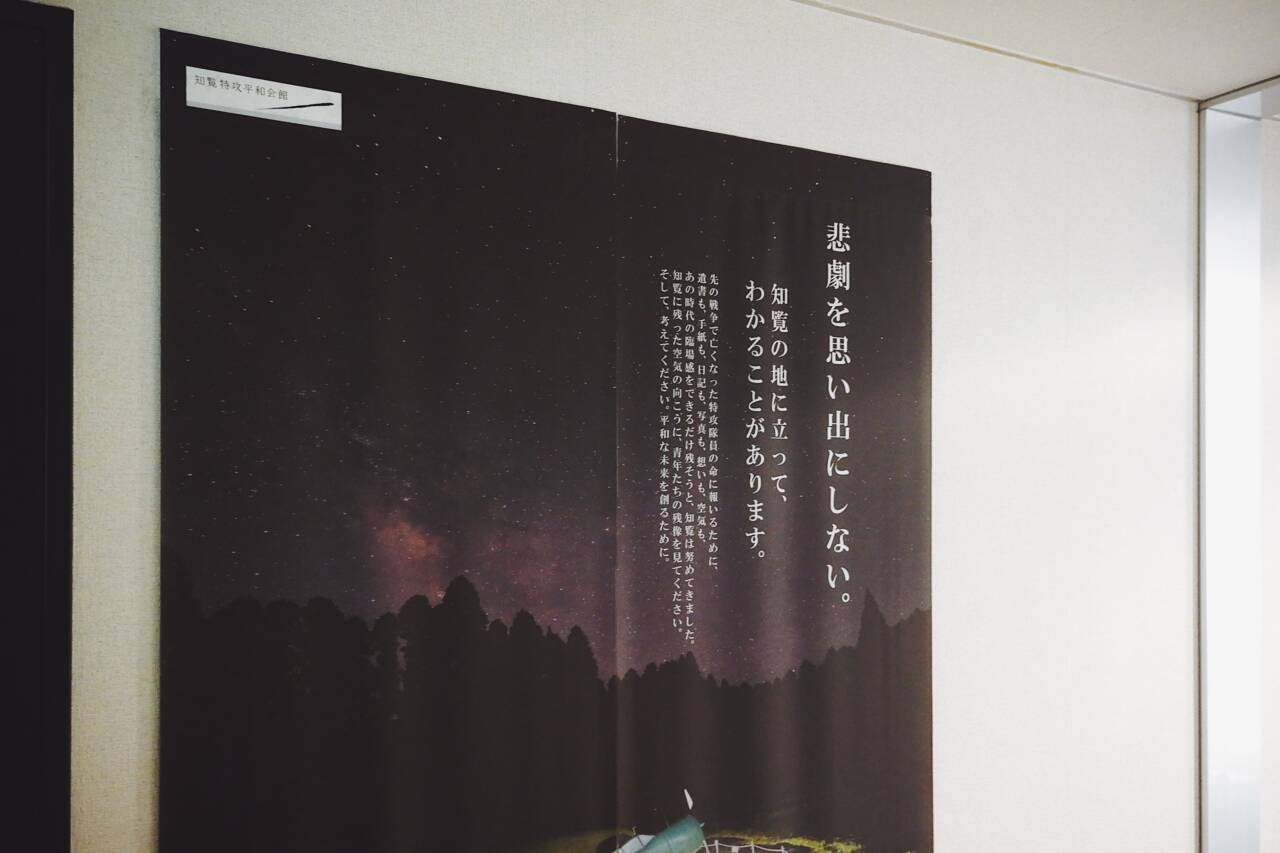

館内の壁に貼られたポスターにふと目がとまる。「悲劇を思い出にしない」。

今回は、現在、知覧特攻平和会館の学芸員を務める八巻聡(やまき・さとし)さんにお話を伺った。戦後80年という節目を迎えるいま、会館としての姿勢、そして八巻さん自身の思いを丁寧に語ってくれた。

八巻さん「私たちとしては、ただ、あるがままを伝えたいと思っています。美談にしたいわけでも、悲劇を強調したいわけでもないんです。こういうことがあったんだという、その事実をそのまま伝えることが、私たちにできる最も誠実な姿勢だと思っています」

語られた言葉の背後にある「事実」を、脚色せずにそのまま差し出す。その言葉に、展示の一つひとつが持つ温度が、少し腑に落ちるような気がした。ただ、戦争を体験した人が少なくなる中、「あるがまま」を伝えるだけでは届かない現実もある。だからこそ、八巻さんは、出撃前の彼らがどんな人生を生きていたのかにも、光を当て続けているという。

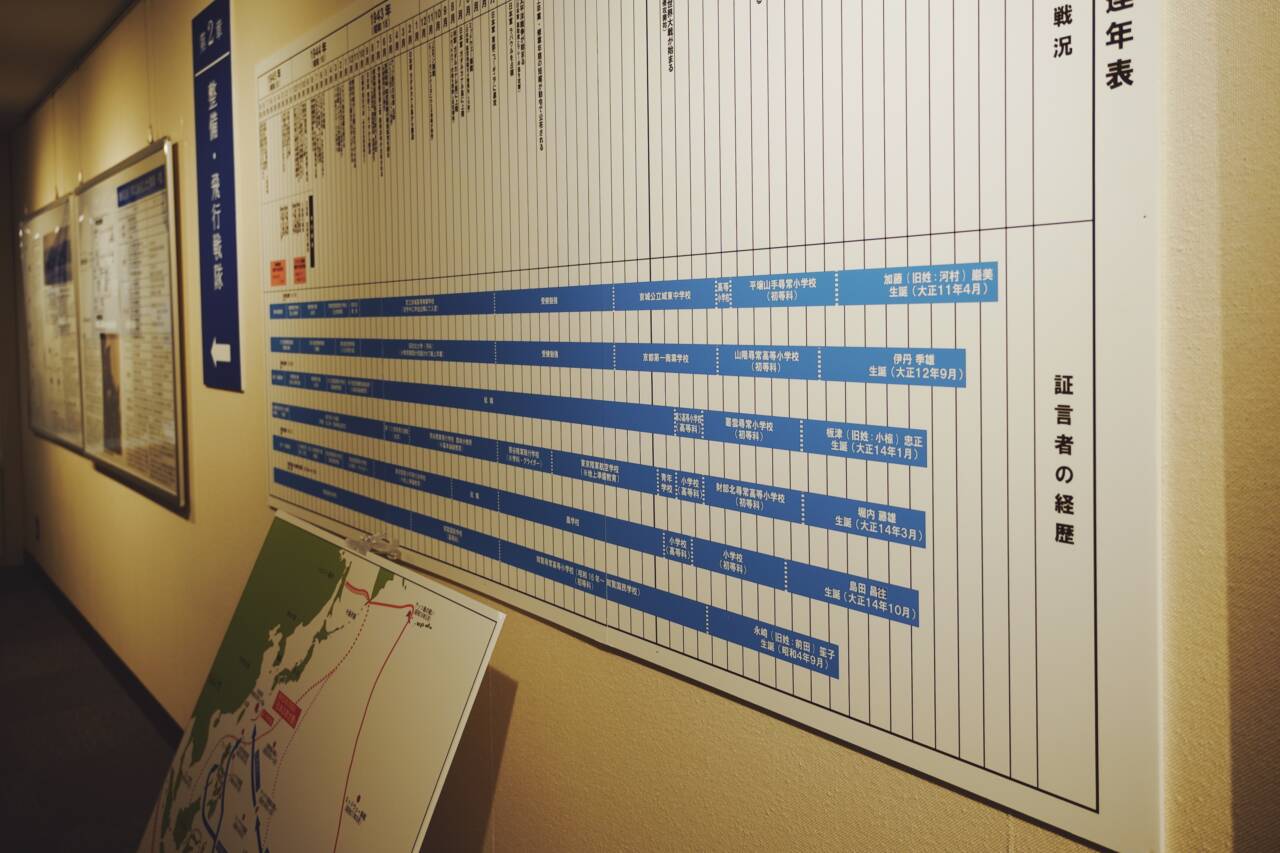

八巻さん「時代が変わって、戦争そのものを想像することが、どんどん難しくなってきています。だからこそ、彼らが「軍人だった」という肩書きの前に、どんな人生を生きていたのかを丁寧に伝えるよう努めています。戦争のなかにいた彼らを戦争そのものとして見てしまうと、本質が見えにくくなる気がしています。彼らが戦争という渦に飲み込まれる前に、どんな風に日々を過ごしていたのか。それを知ってもらうことで、戦争の輪郭が逆説的に浮かび上がってくると思います。だからこそ、資料の収集や調査は、今も絶えず続けていて、様々な視点で企画展も定期的に開催しています」

この日開催されていた企画展「特攻の記憶〜隊員と支えた人々の証言〜」の展示物。元隊員が特攻隊員になっていくまでの軌跡を、生まれた時から詳しく掲載。日常に戦争が入ってくる恐怖を思わせる。

戦争を「学ぶ」ことと、戦争の「実感」を得ることのあいだには、深い隔たりがある。八巻さん自身も戦後生まれでありながら、常に自問自答を繰り返し、「実感」を手繰り寄せようとしている。

そしていま、八巻さんは、日本が戦争を「過去のもの」として扱いがちなことに対し、警鐘を鳴らしている。

八巻さん「日本では戦争は過去のものとして語られることが多いですよね。でも世界では今この瞬間も戦争が続いています。戦争体験者は今も増えていて、そのなかで日本がなにを語り、なにを伝えていくべきなのか。それは、私たち自身に突きつけられている問いだと思います」

「現在形の戦争」という視点。戦争を「繰り返さないために語る」というのは、ある意味、当たり前のことなのかもしれないが、それだけでは、もう足りなくなってきている。

世界では今この瞬間も戦争が続き、戦争体験者は今なお増え続けている。そして国内では、集団的自衛権の行使や憲法9条の改定が現実的な議題として取り上げられ、「自衛」と「戦争に加担すること」の境界が、少しずつ曖昧になってきているように感じる。

あの時代に失われた日常を、私たちは今こうして生きている。本来なら、誰もが当たり前に享受できたはずのもの。その当たり前を壊すような選択だけは、二度と許してはならないと筆者は思う。戦後生まれとして、過去を知り、今を問い、未来に目を向けること。八巻さんの言葉で新たな使命感が生まれたような気がした。

「歴史を正しく伝える」とはどういうことか

翌日、筆者は「知覧戦没者慰霊祭」に足を運んだ。この慰霊祭は、1955年から始まり、現在は「知覧特攻慰霊顕彰会」が中心となって主催している。

戦後まもなく、遺族や地元住民の手によって立ち上げられ、以来、一度も欠かすことなく続けられてきた。長い時間のなかで形を変えながらも、毎年この地に人々が集い、命を落とした若者たちを悼んでいる。

今年は、全国からおよそ700名が参列。戦後80年の節目の年だったこともあり、例年より多くの人が訪れていたが、参列者の多くはすでに孫やひ孫世代となっており、元特攻隊員の姿はとうとう見られなかった。全国各地で続けられてきた慰霊祭も、主催者の高齢化によって開催を断念したり、規模を縮小せざるを得なくなったりしているという。

いま、なにを残し、どう受け継いでいくのか。その問いが、私たちに託されつつある。

今回の式のなかで、筆者が印象に残ったのは、何度も語られた「正しく歴史を伝える」という言葉だ。とりわけ書くことを生業としている筆者にとって、その言葉はとても重くのしかかる。

では、「正しく伝える」とはどういうことか。戦争のように、立場や文脈によって見え方が大きく変わる事象において、その答えはきっと一つではない。それでも今、筆者なりにたどり着いているのは、ひとつの戦争を、ひとつの視点だけで語らないということ。

できる限り立体的に、多面的に見つめること。被害の歴史だけでなく、加害の歴史にもきちんと向き合うこと。語られた言葉だけでなく、語られなかった沈黙の奥に耳を澄ませること。そして、その過程で得た実感や違和感を、自分の言葉で綴っていくことだと思っている。

情報が溢れるこの時代には、大きな声や強い主張が正しさを帯びているように見えることもある。しかし、「正しく歴史を伝えていく」ために、表と裏、光と影、さまざまな面に目を向けながら、真実を見つけ出す力を一人ひとりが養っていくことがますます必要になってきている。

あとがき

慰霊祭の帰り道、バス停に向かって歩いていると、一人の男性に声をかけられた。どうやら行きのバスでも一緒だったらしく、「若い人が一人で来ていたのが気になっていた」と話してくれた。

彼は70代で戦後生まれ。けれど、父親はかつて満州に出征しており、学校の先生たちもみな戦争経験者だったことから、戦争は決して遠いものではなく、日々の暮らしのなかに、その足跡があった。

平和会館の展示を見た後、会館の前にある平和公園の芝生に座り、そのときの感情をノートに走り書きした。

そんな背景もあり、戦地に赴いた若者たちへの想いは人一倍強く、故郷・鹿児島の慰霊祭に足を運んでみようと思ったそうだ。

「戦争中の教育が正しかったとは思わない。でも最近、自分さえよければいいという考えが広がっている気がして、それが心配なんですよ」

そう語ったあと、少し照れたように「私はリベラルではないんだけどね」と続けた。

たしかに、筆者と彼のあいだには考え方や立場の違いはあったが、彼はとても自然に、そしてじっくりと、筆者の話にも耳を傾けてくれた。帰りのバスのなかで、私たちはおよそ一時間、互いの戦争観について語り合った。最後は「またどこかで会いましょう」と笑顔で別れたけれど、この偶然の出会いが、ずっと心に残っている。

世代を越えて、戦争について、こんなにも自然に話せたことが、ただただ嬉しかった。

それだけでも、知覧を再び訪れた意味があったと思えるほどに。

それ以来、筆者は家族や友人とも、あの時代の戦争のこと、そして今この瞬間も続く世界の争いについてよく話すようになった。

自分が経験していないことを語るのは、いつだって難しい。それでも学びを止めず、自分の頭で考え、自分の言葉で語り、誰かと想いを交わすこと。二度と同じ過ちを繰り返さないために、筆者は、これからもその行為を積み重ねていきたいと思う。

Edited by Erika Tomiyama