私は、戦争を知らない世代。だから、戦争や平和を語ることはできない──果たして本当にそうなのだろうか。

私は、戦争を知らない世代。だけど、戦争を経験した人々、それを語り継いできた人々の言葉を受け継ぎ、次の世代につなぐ役割があるはず。それを今の社会において、どのように担うことができるだろうか。

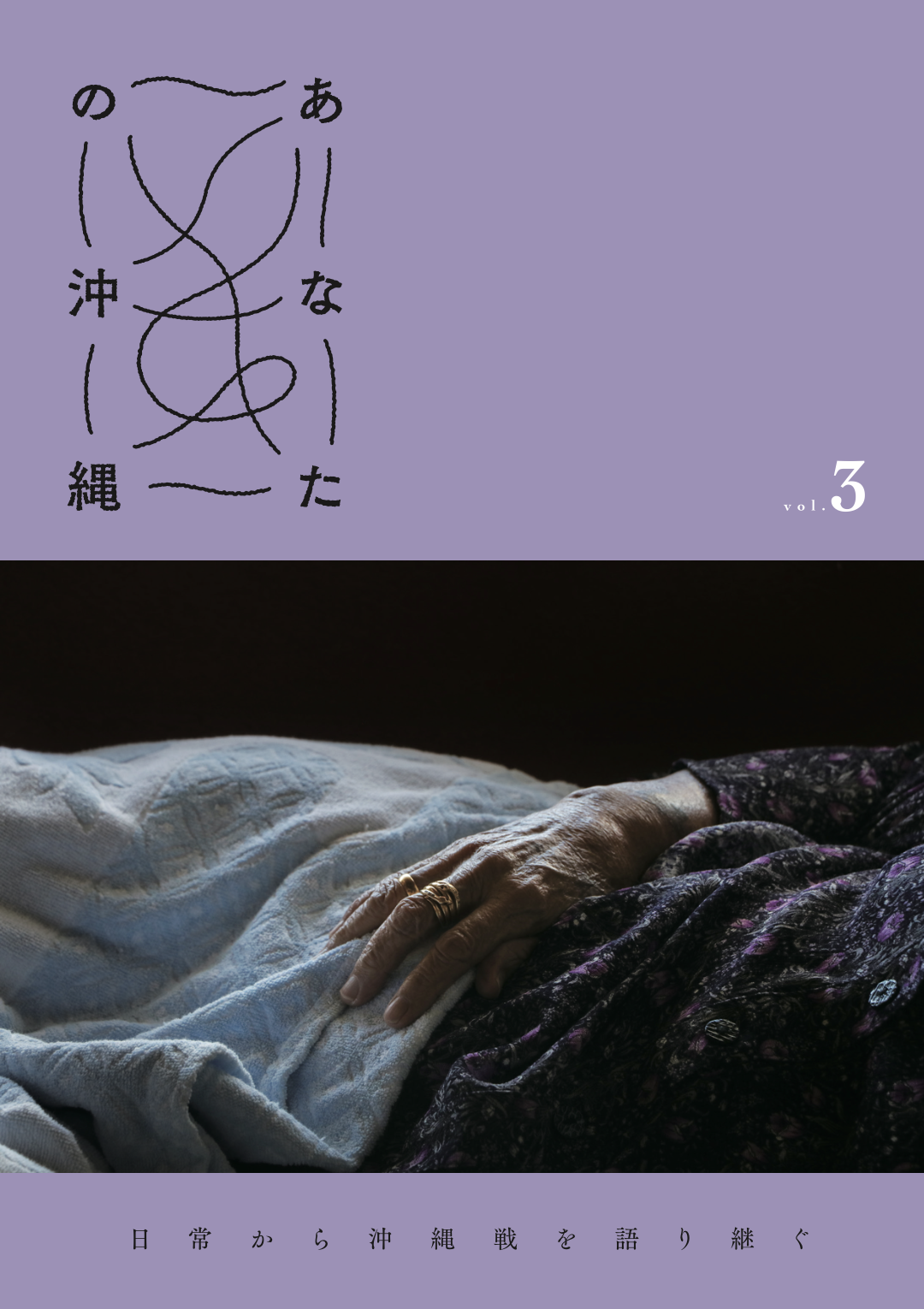

戦後80年を迎える、2025年。さまざまな場所で、それぞれの形で、戦争や平和と向き合う人々がいる。その一人が、『あなたの沖縄』代表の西由良さん。沖縄にルーツを持つ90年代生まれの世代が、自らの言葉でコラムを綴るプロジェクトだ。個人の記憶や感情を出発点としながら、そこから沖縄の社会や歴史と向き合うまなざしをウェブ記事やZINEを通じて届ける。

そして2025年6月、『あなたの沖縄』では沖縄戦を取り上げた。なぜ同世代の声を募るプロジェクトを立ち上げたのか。戦争を経験していない世代として、どのように過去を学び、言葉を紡いでいるのか。代表の西さんに話を聞いた。

話者プロフィール:西由良(にし・ゆら)

1994年生まれ。那覇市首里出身。大学進学を機に上京。沖縄のことを安心して語れる場をつくるため、2021年8月「あなたの沖縄」を立ち上げ。90年代生まれが個人的な体験から沖縄を語るをテーマに、noteに週に一本コラムを投稿中。2024年には沖縄文化芸術の創造発信支援事業を獲得し、県内外の若手アーティストをゲストに迎えワークショップを開催。2023年からZINEの刊行を始め、2025年6月に第三弾となる「あなたの沖縄ZINE vol.3──日常から沖縄戦を語り継ぐ」を刊行。ZINEの販促イベントとして、地元新聞「沖縄タイムス」と共同でブックイベント開催。

1994年生まれ。那覇市首里出身。大学進学を機に上京。沖縄のことを安心して語れる場をつくるため、2021年8月「あなたの沖縄」を立ち上げ。90年代生まれが個人的な体験から沖縄を語るをテーマに、noteに週に一本コラムを投稿中。2024年には沖縄文化芸術の創造発信支援事業を獲得し、県内外の若手アーティストをゲストに迎えワークショップを開催。2023年からZINEの刊行を始め、2025年6月に第三弾となる「あなたの沖縄ZINE vol.3──日常から沖縄戦を語り継ぐ」を刊行。ZINEの販促イベントとして、地元新聞「沖縄タイムス」と共同でブックイベント開催。

個人の記憶から立ち上がる、沖縄の今と過去

『あなたの沖縄』は、沖縄にルーツのある90年代生まれの人々が執筆者となり、沖縄の社会や文化をめぐって思いを綴るコラムを投稿するプロジェクト。2021年にnoteへの投稿を始め、2023年8月からZINEも発行している。

その特徴は、それぞれの書き手が「自分の言葉で」記すこと。インタビューや聞き書きが主流の沖縄に関する記録とは異なり、書き手の感情や迷いを掘り下げ言語化していく。記事のタイトルを覗いてみると、「“何もない”がある島」「それぞれの慰霊の日」「沖縄特撮ヒーローと僕」「私がナイチャーだったころ」……多岐にわたる切り口の記事が並ぶ。

これらの記事を再編し、新たな記事も書き下ろしてZINEが発行される。1冊目のタイトルは「今いる場所から沖縄を語る」。2冊目は沖縄の食やお笑いなどのカルチャーを手がかりにした「カルチャーから沖縄を語りはじめる」。そして3冊目は「日常から沖縄戦を語り継ぐ」だ。

Image via あなたの沖縄

このプロジェクトの始まりは、沖縄の本土復帰50年を前にして、メディアで見聞きした“体験者の声”からふと沸いた疑問だったという。

「活動を始めたのは、沖縄が本土に復帰してまもなく50年となろうとする2021年。50年を迎えるとなると沖縄に関する報道が増えて、復帰を経験している父の世代の声が多く報道されるのを見ていました。

その時に『社会が大きく変わる出来事を経験した世代の話は聞くことがあるけれど、自分の同世代はどちらも経験していない。でも、何も思っていないはずはない』と思い、同世代がどんなことを考えているのか聞いてみたくて、友人や知り合いを誘って活動を始めました」

だからこそ『あなたの沖縄』は、書き手の感情が見えてくるような、身近な気づきや思い出、体験を集めて形作られている。

「『あなたの沖縄』では、個人の背景にフォーカスすることを大事にしています。だからこそ、それぞれが綴ったコラムからは、沖縄のいろんな姿が見えてくるのです。この一連のプロセスは、個人的な視点から社会を見つめ直す試みなのかなと思っています」

「分からなさ」と共にあり続ける

そんな『あなたの沖縄』の中で、西さんがいつか実現しなくてはと考えていたのが、沖縄戦をテーマにすることだった。1・2冊目も、身近なテーマの中に社会的な背景が透けて見えるものだったが、戦後80年が近づいた3冊目では、沖縄戦を明確な軸として据えることにしたという。

沖縄戦の語り手が減っていく中で、自分たちに何ができるのかと問いかけた結果、3冊目の執筆者たちは、祖父母からの直接の体験談などだけではなく、資料や証言集、あるいは街歩きなど自分なりの向き合い方を通じて沖縄戦を語った。西さんも、親戚と集まって話すことで、沖縄戦の記憶を辿ろうとした。

西さんは親戚で集まり祖母の記憶を繋ぎ合わせようと試みた|Image via あなたの沖縄

「私のおばあちゃんは認知症で、今は詳しく話を聞けないので、当初の狙いとしては、自分以外の家族からおばあちゃんの話の断片を集めて、沖縄戦の記憶をつなげてみようと思っていました。でも、家族で集まるとおばあちゃんの昔話で盛り上がって、戦争の話になかなか行かないんです。3分の2ぐらいは、全然関係ない話。

おばあちゃんのライフストーリーや思い出が分かれば祖母の戦争体験の理解が深まると思っていたんですけど、やっぱり分からなかったんですよね。祖母や祖母と家族の知らなかったエピソードをいくつも知ることができても、やっぱり戦時中に祖母が見た景色は分からない。その景色を、祖母が今どのように思い返すのかも分からない。

『あなたの沖縄』は史実がベースではありますが、史実が分かることと、その人の個別の戦争体験が分かることは、まったく異なります。私が祖母の経験を知っても、祖母がどんな体験をしてどんな気持ちだったかは分かりようがない。それでも、その『分からなさ』についてずっと考え続けることが大事なのだと知りました」

戦争を経験した人々の言葉や記憶を受け取れたとしても、明快に理解することはできないかもしれない。「分かった」という感覚は、解放に似ている。一方「分からない」という感覚は、掴みどころのない縛りのようだ。

この曖昧さや現実の複雑さから目を逸らし「分かった気になってはいけない」と、西さんは語る。同じ出来事を経験していないが故の「分からなさ」へと立ち返ることが重要なのだ。「分かった」と「分からない」を行き来するプロセスが、次の学びへと歩みを進め、自分の外側に広がる知らないことへ目を向ける原動力になるという。

「分かった気持ちになったとしても、絶対に分からない、分かることのできないものが戦争の記憶にはあります。執筆者の中には『分かりたいと思って書いたけど、やっぱり分からなかった』と語る人もいました。でも、その『分からなさ』をちゃんと認めることが大事だと思っています」

西さんは取材中、その曖昧な状態を受け入れることの意味を強調していた。「分かる」ことで安心したり、問題が解決した気になってしまうよりも、「分からないことがある」と認識し続けること。その姿勢が、歴史や他者から学び理解を深めるための力になるのかもしれない。

自分なりの問いが、当事者をつくる

ZINEの制作過程では、企画会議や対話の場が何度も開かれ、「書くことで自分が何に向き合いたいのか」を丁寧に探っていく。執筆後も、1つのコラム記事に対して3〜4回以上の書き直しが発生するという。

執筆者には、もともと西さんの友人だった人もいれば、プロジェクトに興味を持ち参加した初対面の人もいる。沖縄についてより深く考えたいという共通の想いを持つ、異なる背景を持った人たち。彼らは、自らの言葉で沖縄について書こうとすることで、思考を深め、想いを形にしていく。

「執筆者から案を出してもらった後、個別のミーティングを開いて、なぜその人がそのコラムを書きたいのか、どの本を読むべきかなどを決めていきます。特に3冊目は、執筆者の人たちから『企画の過程がセラピーやカウンセリングのようだった』と言われるくらい、濃密な議論でした」

ZINEの発刊に向けて、何度も原稿をチェック|Image via あなたの沖縄

問いを深めるために一緒に学びに行くこともあったという|Image via あなたの沖縄

企画会議のなかで、西さんを中心とした編集者が「なぜこのテーマに惹かれたのか」「どんな形で自分の言葉にしたいのか」といった問いを執筆者に投げかけ、それぞれが自分に問いかけ直すのだ。同世代の声を聞くためのプロジェクトであるからこそ、自ずと自己理解の場にもなっているのだろう。

ただし、西さんはこの活動を新しい歴史の語り方ではなく、これまでの積み重ねを受け継ぐものとして位置づけることを重視する。

「私たちは、すごく新しい向き合い方を提示しているわけではないんです。『あなたの沖縄』のような、体験者の人の言葉そのものを書いていない雑誌は、上の世代の人たちが聞き取りをしたり、自分で手記を書いたり、証言をしたりと、語り継いでいこうとした過去の積み重ねがあってこそ成り立つものです」

先代から紡がれてきた線の上に、私たちは生かされている。それを自覚しながら、自分なりの受け継ぎ方を模索した先で、コラムやZINEが生まれているのだ。

「知らない」には戻れないから

西さんにとって、沖縄戦は意識的に「向き合うもの」ではなく、日常の中で唐突に直面するものだった。

「おばあちゃんの話は急に始まるので、聞かないという選択肢がないんですね。ご飯を食べている時や、テレビを見ている時に、急に沖縄戦について話し出すんですよ。だから私にとって沖縄戦の話は本当に急に襲いかかってくる、急に言葉が飛んでくるような体験でした。

そして、周りにいる沖縄の同年代の人たちも、きっと同じような状況にいたのだと思います。なので、それを経験した上で沖縄戦と向き合っている人たちは『向き合いたい』のではなく『なにかやらなきゃいけない』という思いがあるのだと思います」

Image via あなたの沖縄

受け取るかどうかの選択肢はなかった──このことを『あなたの沖縄』の執筆者たちは、「受け取ってしまった」と表現することが多いという。

一度なにかを知ると、もうそれを知らない状態には戻れない。気付かぬふりをして蓋をすることもできてしまうけれど、その言葉や記憶と共に生きる選択もできる。その後者を選び取るための支えとなっているのが『あなたの沖縄』という場なのだろう。

“分からなさ”を抱えながら、一人ひとりが問いを持ち続ける。それは、過去を正確に語ることでも、未来に答えを提示することでもない。今ここから自分が何を受け取り、どうつないでいくか。それを模索する時間と実体験を大切にすることが、混沌とした現代を生きる私たちにできる対話のかたちかもしれない。

【関連記事】地域への“関わりしろ”を作る、沖縄のシェア型書店。古くて新しい「共同運営」からつながりのあり方を学ぶ

【関連記事】複雑な未来を、複雑なままに。脱植民地化と実直に向き合うマガジン「Decolonize Futures」