経済成長は、いまも繁栄の象徴であり続けている。しかし、2025年10月1日に科学誌『Nature』に掲載された論文「Doughnut of social and planetary boundaries monitors a world out of balance(社会的および地球的限界のドーナツ:バランスを失った世界を監視する)」は、その「繁栄」の裏で進む地球の限界超過を、かつてない精度で可視化した。

執筆したのは、ドーナツ経済学(Doughnut Economics)の提唱者であるオックスフォード大学の経済学者ケイト・ラワース氏と、データ科学者のアンドリュー・ファニング氏。

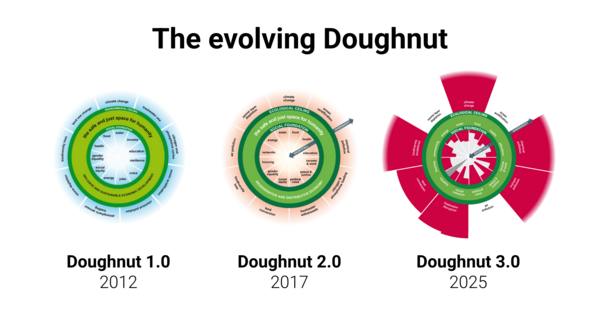

「ドーナツ経済学」は、ラワース氏が2012年に提唱した理論であり、人間が安心して暮らせる社会をドーナツの形で表している。中心の穴は「貧困」や「教育・医療の不足」などの社会的欠乏を、外側のふちは「気候変動」や「生物多様性の喪失」といった地球の限界を示す。そのあいだの緑の輪の部分こそが、人の暮らしと地球の健康がどちらも守られる理想的な領域、つまり「ちょうどよい繁栄の範囲」である。

2012年より変化してきたドーナツ経済の図。 Raworth, K (2025). The Evolving Doughnut, Doughnut Economics Action Lab, Oxford. https://doi.org/10.64981/XGRX2738

ドーナツ経済は、アムステルダムやバルセロナ、スウェーデンなどの都市政策に導入され、国際機関でも参照されている。「GDPでは測れない豊かさ」を示す、新しい指針として世界に広がってきたのである。

「ドーナツ3.0」科学的に進化した地球の健康診断

そして2025年、ラワース氏とファニング氏は、この理論を初めて査読付きの科学研究として定量化した。それが『Nature』に発表された最新版、「Doughnut 3.0」である。

研究では、2000年から2022年までの193か国のデータを分析し、35の指標を使って「社会的な不足(social shortfall)」と「環境への負荷超過(ecological overshoot)」を測定している。また、Doughnut Economics Action Lab(DEAL)のプラットフォーム上には、これらの最新データを視覚的に確認できるインタラクティブなツール「Doughnut Data Explorer」が公開された。これまで10年ごとに更新されていたデータは、今後は毎年更新される「地球規模のモニタリングツール」として活用予定だという。

社会面・環境面それぞれの指標も一部見直されている。たとえば、「ネットワーク(networks)」は「つながり(connectivity)」に、「社会正義(social justice)」は「社会的つながりや一体感(social cohesion)」に置き換えられ、より科学的に明確でありながら、直感的にも理解しやすい形へと整理された。

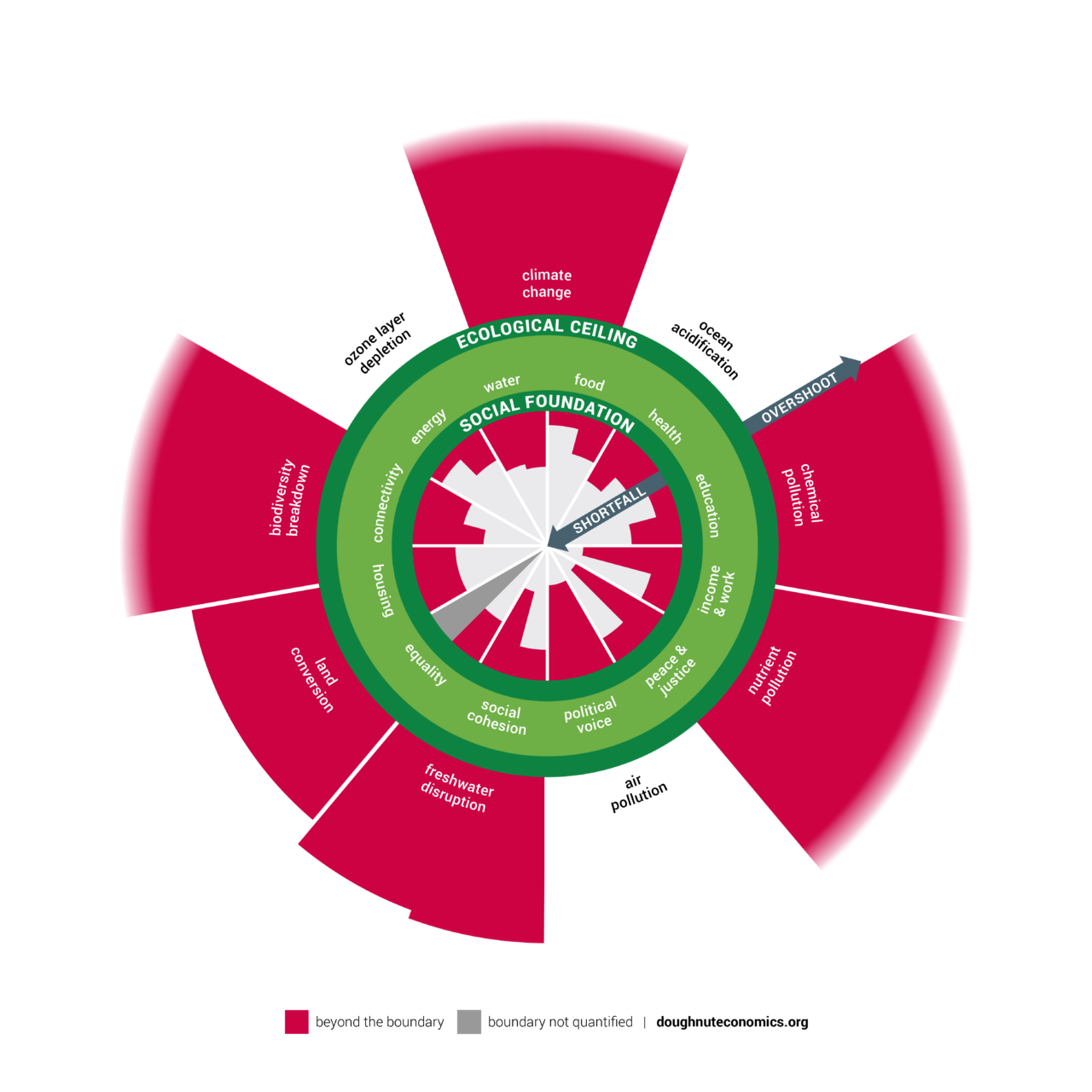

「ドーナツ3.0」 Fanning, AL and Raworth, K (2025). Doughnut of Social and Planetary Boundaries monitors a world out of balance, Nature 646(8083): 47-56. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09385-1

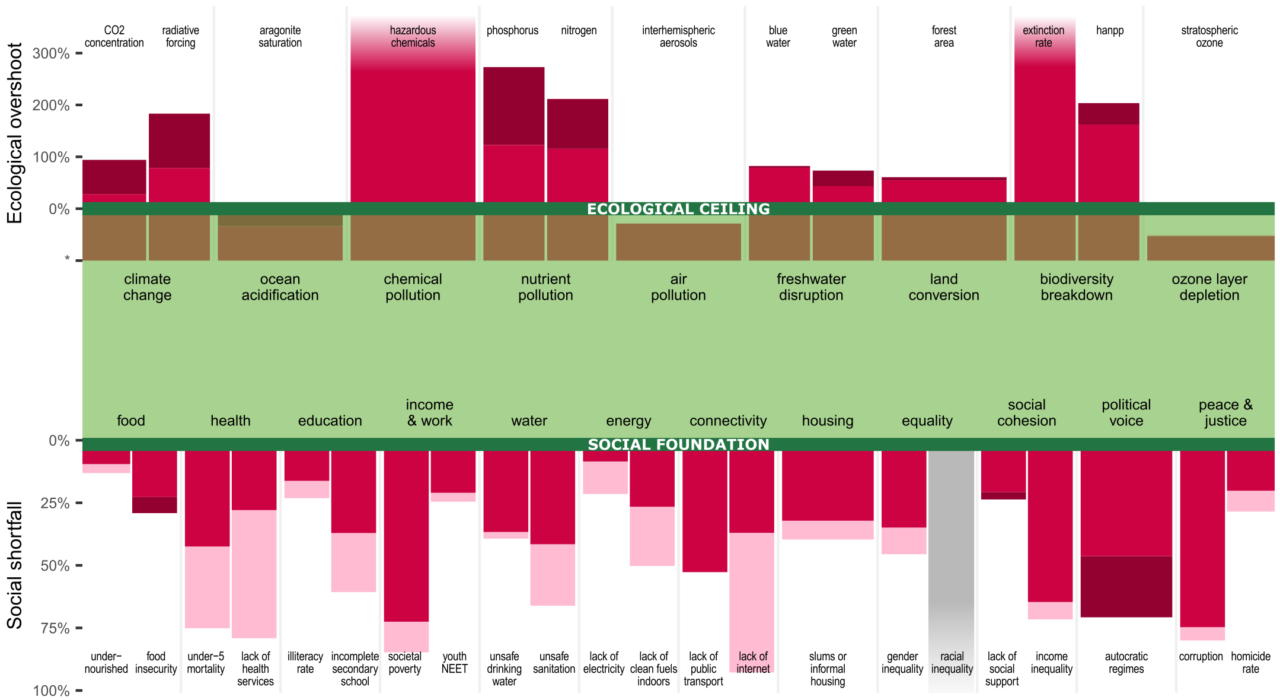

変化を見える化する、新たな可視化「バゲット図」

また、今回新たに導入されたのが、「バゲット(Baguette)図」と呼ばれる可視化手法である。これまでのドーナツ図は同心円の形で、内側に社会的欠乏、外側に環境超過を配置してきたが、わずかな数値の変化でも面積が大きく広がって見えるという課題があった。

そこでラワース氏とファニング氏は、円を横長に展開し、2000年から2022年までの社会・環境指標の変化を時系列で示す「棒状の図」を考案した。この図では、社会の改善をピンク、悪化を赤、地球の限界を超えた部分を濃い赤で表し、社会と環境の動きを連続的に比較できる。

2022年のデータに基づく、2025年に発表。赤いウェッジは社会基盤を下回る不足、または地球限界を超えるオーバーシュートを示す。灰色は欠損データ。 Fanning, AL and Raworth, K (2025). Doughnut of Social and Planetary Boundaries monitors a world out of balance, Nature 646(8083): 47-56. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09385-1

浮かび上がる、繁栄のゆがみ

最新の結果は衝撃的だった。世界のGDPはこの20年で2倍以上に増加したにもかかわらず、社会的指標の改善はほとんどない。2030年までにすべての人が基本的な生活ニーズを満たすには、現在の5倍のスピードで改善を進める必要があるという。

一方で、環境面では「地球の限界」のうち少なくとも6つがすでに突破され、オーバーシュート(限界超過)はさらに加速している。エネルギーや水、医療といった基本的な物質的ニーズの不足は減ったものの、「社会的なつながり」や「政治的な発言権」など、社会の関係性に関わる指標では改善が見られない。さらに、CO2排出、化学汚染、生物種の絶滅率といった項目では、過去20年でオーバーシュートの割合が倍増している。

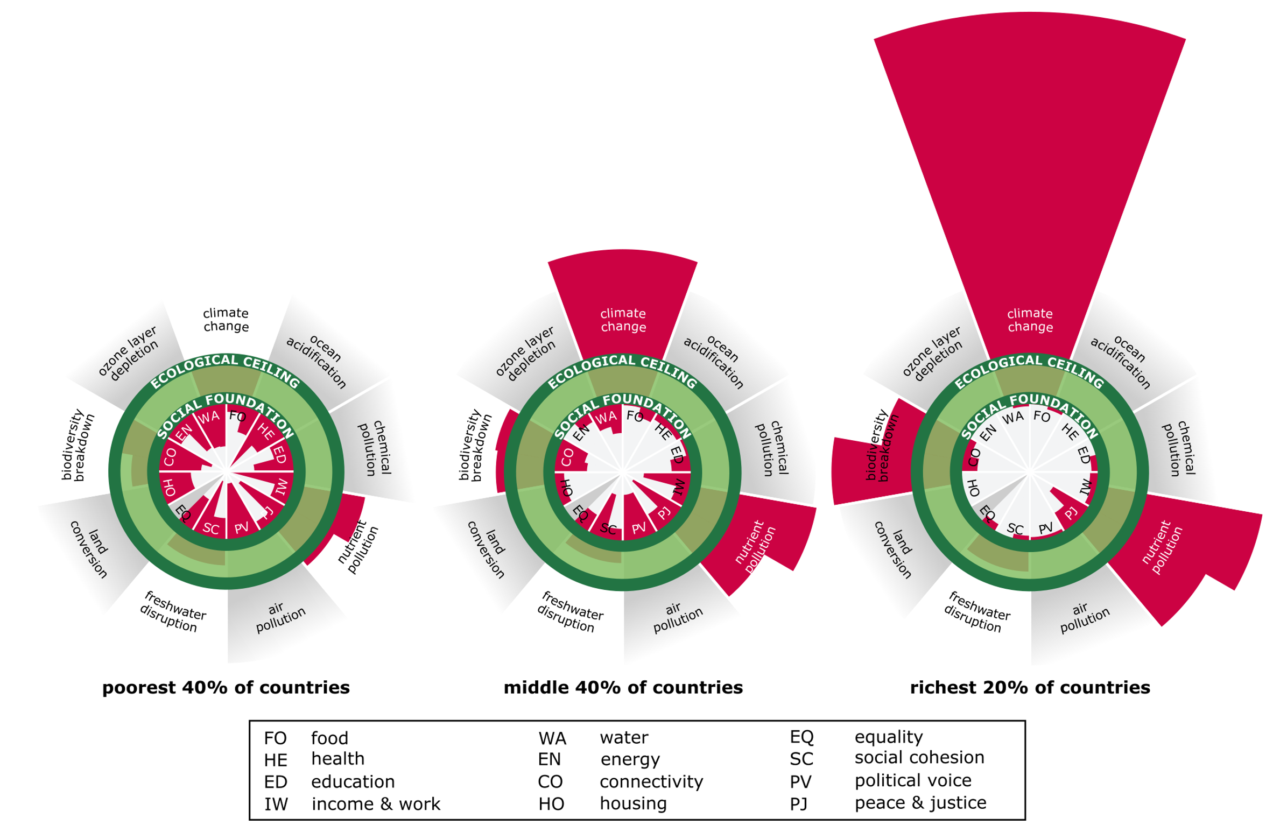

また、今回の更新で重要な点の一つが、国別データの内訳が明らかにされたことである。これにより、各国を所得水準ごとのグループに分けて比較できるようになり、経済発展の不平等な構造がより明確に浮かび上がった。その分析から見えてきたのは、社会的な基盤の充実と生態系の限界超過が、現在の経済システムの中でトレードオフの関係にあるという厳しい現実だ。

たとえば、最も豊かな20%の国々(世界人口の約15%)は、地球全体の環境負荷の44%を生み出している一方で、食料不足や教育・医療へのアクセスといった社会的欠乏の負担はわずか2%にすぎない。これに対し、最も貧しい40%の国々(人口の約42%)は、社会的欠乏の63%を抱えている。つまり、私たちの「豊かさ」を支えている仕組みそのものが、地球と人間の調和を壊しているのである。

a,最も貧しい40%の国。b,中位の40%の国。c,最も豊かな20%の国。各指標の値は、2017年の国の値の人口ベースの集計。 Fanning, AL and Raworth, K (2025). Doughnut of Social and Planetary Boundaries monitors a world out of balance, Nature 646(8083): 47-56. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09385-1

こうした分析は、国連の「Beyond GDP(GDPを超えて)」イニシアチブとも呼応している。国の成功を経済成長だけでなく、人間と地球のウェルビーイングで測る指標を設計する試みであり、この動きは2024年9月の国連「未来サミット」で採択された『未来のための協定』で正式に合意され、加速している。

一方、これほど正確に「限界」を測れるようになったのに、なぜ世界は依然として危機の軌道を進み続けているのか。指標やデータが示すのは、あくまで「現状の地図」にすぎない。進むべき方向を決め、舵を取るのは人の意思と行動である。

【参照サイト】Doughnut of social and planetary boundaries monitors a world out of balance

【参照サイト】The Evolving Doughnut

【参照サイト】Business & Enterprise

【関連記事】【欧州CE特集#15】ドーナツ経済学でつくるサーキュラーシティ。アムステルダム「Circle Economy」前編

【関連記事】ドーナツ経済学を、地域の変革に落とし込む。英国で注目の市民団体「CIVIC SQUARE」

【関連記事】地球環境の限界を示す「プラネタリー・バウンダリー」9項目中6つが上限超過。初の全体マッピング公開