Tag Archives: メディア

フェイクニュースを「作る」ゲーム?学生の“嘘を見抜く力”を育む逆転の発想

オンラインゲーム「Bad News」はプレイヤーが疑似体験することで、ニュースの真偽を見極める認知的抵抗力を育成。情報操作の仕組みを学ぶトレーニングツールとして、効果が期待できそうです。

自閉症や学習障害のある報道クルーが手掛ける、ノルウェーのニュース番組「TV BRA」

ノルウェー発のニュース番組「TV BRA」は、学習障害や自閉症を抱える記者たちが制作に携わり、週1回の番組を配信。ニュースをわかりやすく伝えることで、多くの視聴者に新たな報道のかたちを届けています。

「ニュースを信じない人」の声をメディアがもっと聞くために。分断のアメリカで公開された、Trusting Newsの対話ガイド

アメリカで、「メディアを信じない人」の声をメディア業界が聞くためのガイドラインが公開されました。自分たちの発信しているニュースを見ない層の人たちを特定し、決して反論せずに話を聞き、自分の報道に生かすというものです。

赤坂からサーキュラーシティを描く。地域内で資源循環を生む実例にみる、日本の現在地【イベントレポ】

資源循環を、国全体ではなく地域単位で捉えてみるとどうなるのか?グローバルとローカル、両方の視点を持った日本版サーキュラーシティを模索しするイベントを2024年10月に開催しました。イベントでの発表や議論の様子をレポートします。

次々と立ち上がる「女性主導メディア」が、世界のタブーに切り込む

3月8日は、女性の地位向上や権利の保護を呼びかける「国際女性デー」です。そんな今日は、男性中心のメディア界において逆境に立ち向かい、タブー視される話題に切り込む女性主導のメディアを紹介します。

報道疲れの人へ。良いニュースだけを載せる看板が、イギリスに出現

街中で見かけるニュースに、わくわくしたことはありますか?イギリスの屋外広告には、人々を元気にするポジティブなニュースが出現するようです。【明るいニュースが屋外広告に】

報道されなくなったら終わり、じゃない。「忘れられた」問題への支援を考える動画

1年前、どんなニュースを見ていましたか?メディアの報道が扱うトピックは次々と変化しており、緊急事態に対しても、時間が経つと報道がはたと消えることも珍しくありません。しかし、こうした移り変わりにより、被害を受けた地域や人々に長期支援が届かない課題があるのです。

メディアで表現される「アジア人」のステレオタイプを変えることはできるのか

世界最大級の写真画像代理店ゲッティイメージズが、「アジア人を表現するときの、歴史的・文化的な背景を考慮するビジュアルガイドライン」を発表しました。ステレオタイプな「アジア人」像について考えます。

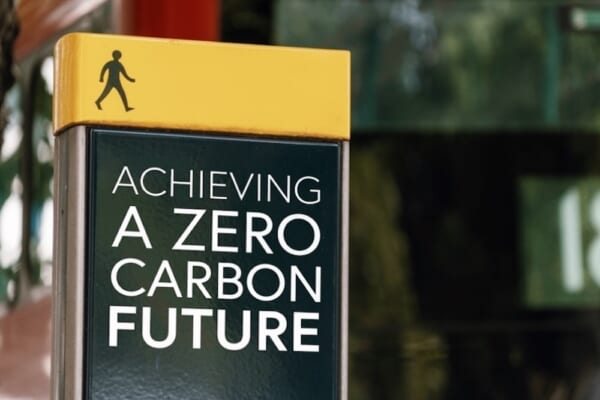

ネットゼロ目標達成まであと何年?英国の「自治体ごとの進捗」可視化ツール

国や自治体が掲げているネットゼロ達成目標。目標年までの達成は本当に可能なの?と疑問に思ったことはありませんか。イギリスでは各自治体のネットゼロに向けた進捗状況を示す新たなツールが誕生しました。

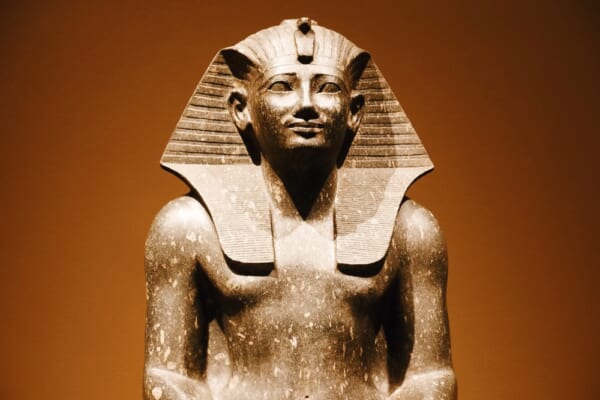

アートは誰のもの?盗まれた文化財だけを展示する、ユネスコの「バーチャル博物館」

2025年、ユネスコが「持ち去られた」文化財だけを展示する仮想の博物館をオープンします。それはこの時代に、どんなことを私たちに問いかけるのでしょうか。

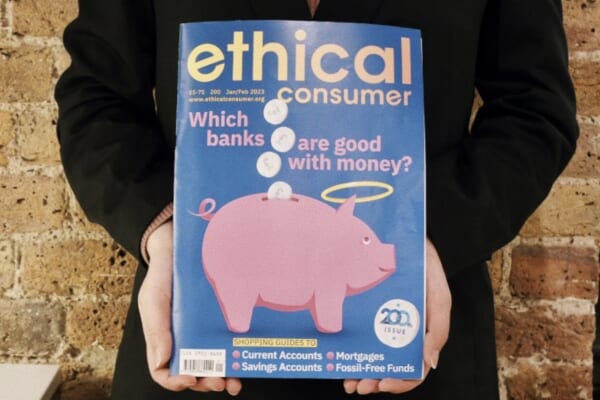

雑誌『Ethical Consumer』は、英国のエシカルシーンをどう作っているのか

ロンドンでエシカルコンシューマーに取材し、最近のエシカル消費動向やグリーンウォッシングに関する話題を深掘りしました。生活者の視点を忘れない、メディアの姿勢や本音にも迫ります。

【4/28公開】江戸時代の「循環する」トイレ事情を描いた映画『せかいのおきく』

黒木華さん主演、江戸時代のトイレ事情を描いた白黒映画『せかいのおきく』を、サーキュラーエコノミーの視点からレビューしてみました。

もっと生きやすい社会のためのジェンダー・ポジティブ動画ができました『誕生日おめでとう、わたし』

私たちが生きている社会は、コンプレックス広告に溢れています──ダイエット・脱毛・アンチエイジングなど。では「どんなストーリーなら見てみたいのか?」を考えたワークショップから2年。ついに動画が完成しました!

なんだか眠れない時に聞きたい「静かすぎる」野球中継

「寝つきが悪い」という悩みを抱えていたミスター・キング氏は、静かな、”偽”の野球のラジオ放送をつくりました。そのきっかけは何だったのでしょうか。

デジタル ≠ サステナブル? 「サステナブルウェブデザイン」から考える、気候危機時代のデジタルの在り方とは?

written by Climate Creative 編集部 「デジタル」と聞くと、紙に

「これって自分?」DV加害者にならないために。デート中の隠れたサインに気付かせてくれる広告

「これって自分のこと?」スコットランド警察は、家庭内暴力に対する新たな取り組みとして、DVの加害者になりうる人に、自らの言動を振り返ることを呼びかけるキャンペーンを開始した。