Tag Archives: 社会

太陽光で動く冷蔵庫が、ナイジェリアの女性たちを救う理由

水産物の35%は、冷蔵設備が足りないせいでフードロスに。それなら…と立ち上がったのがナイジェリアのスタートアップでした。太陽光で動く低価格な冷蔵庫を開発し、廃棄を減らすだけでなく現地の女性の収入を増やしています。

約100種類のバイオ素材でできた、オランダの家

2021年10月にオランダで開催された、北欧最大のデザインイベント「Dutch Design Week」に登場した、“ほぼ100%バイオ素材でできた家”。なんと、この家でバイオ素材でないのは、金属製ネジ止めと窓ガラスだけです。

リジェネラティブ農業の成功要因は?コスタリカ「Regenerate Costa Rica」の実践から考える

気候変動対策や分断されたコミュニティの再生に、実は「土」が大事な役割を果たしていることをご存知でしょうか?コスタリカのリジェネラティブ農業の取り組みや、活動で大切にしていることなどを取材しました。

経済成長は目的ではなく結果でいい。広井良典先生に聞く、人類と経済のこれから【ウェルビーイング特集 #34 新しい経済】

限りない成長を前提としてきた資本主義がいよいよ限界を迎えはじめている今。私たちはこれから何を大切に経済や社会を作っていけば良いのか?京都大学 こころの未来研究センターの教授を勤める広井良典先生に聞きました。

持続可能な開発の先にある「リジェネラティブ開発」とは?繁栄をもたらす新しいナラティブ

「サステナビリティ」に代わって、人間も地球とともに繁栄を目指す「リジェネレーション」という概念が生まれました。非人間や自然環境との共生はいかにして可能か、英国にあるリジェネラティブ開発ネットワーク団体に取材しました。

ブラジルのスラム街が「再エネ」発信地になるまで【ウェルビーイング特集 #32 格差】

ブラジルのファベーラ(スラム街)で始まった再エネプロジェクトは、街に安定した電力を供給するだけでなく、住民たち自身の手で貧困を抜け出すための大きなきっかけとなっています。担当者のエドアルドさんにお話を伺いました。

メキシコの先人の知恵に学ぶ「災害に強い駅」の作り方

メキシコ・トゥルムはマヤ文明末期に栄えた遺跡。有名な観光地ですが、近年はハリケーンが増えています。そんな中、災害に備えつつも環境負荷を最小限に抑えた駅がつくられています。

里山の暮らしに学ぶサステナビリティ。京都・京北で見た、人と自然の共生ーE4Gレポート

自然と共生する知恵や文化が残り、循環を生み出す里山の暮らしが、今もまだ生き続けている場所があります。京都駅から山道を北上し、ローカルバスに揺られることわずか1時間。そこにあるのは京北という緑豊かな美しい里山です。京北では平安京の時代から林業が栄えており、今でも林業・農業に代々携わっている人々の豊かな里山のエコシステムが残ります。それはまさに、江戸期から変わらない循環型の暮らしです。

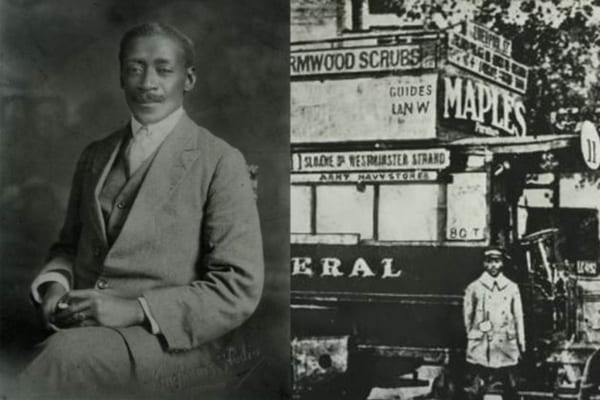

ロンドン地下鉄の272駅が偉人の名前に?黒人史を祝う路線図「ブラックヒストリーマップ」

毎年10月は、イギリスの「黒人歴史月間」。ロンドン地下鉄の駅名を、イギリスにおける黒人史にちなんだ名前に変えた特別版の地下鉄路線図が発刊されました!

デジタルデトックスに。Wi-FiもBluetoothも使えない、自然音専用スピーカー

音楽でも聴こうとPCから離れたのに、休憩中も結局PCを使っている……そう気づいて疲れてしまったことはありませんか?今回は、Wi-FiにもBluetoothにもつながらない、癒しのスピーカーをご紹介します。

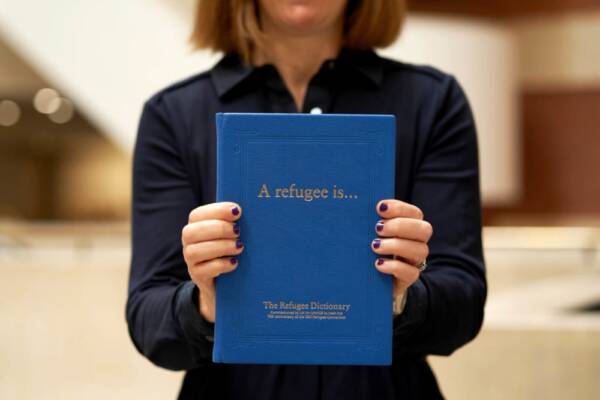

「難民」を1,000通り以上で定義した辞書が、大英図書館に収蔵

UNHCRは、私たちひとりひとりが「難民とは誰だろう」と考えるきっかけにしてほしいとの想いから、様々な人が定義した難民の意味を「The Refugee Dictionary(難民の辞書)」にまとめています。

“使い捨て”は卒業しよう。東南アジアで開発が進む、ココナッツ製のクーラーボックス

フィリピンでは、発泡スチロール製のクーラーボックスの廃棄による海洋汚染が問題となっています。そんな課題を解決する、ココナッツの殻を断熱材に用いたクーラーボックスをつくる企業を紹介します。

保守的な親と、自由な社会のギャップ。悩み続けた移民二世がつくる「ゲーム」とは

「手遅れになる前に、父と母のことをもっとよく知りたかった」。中国人の両親を持ち、文化の違うアメリカ社会で葛藤を抱えていた一人の青年が生み出したカードゲームに注目です。

太陽光で0円料理。チリで広まる「ソーラーレストラン」

世界で最も降水量が少ない場所のひとつで、暑さが厳しいチリのアタカマ砂漠では、近年、太陽光で料理をする人たちが増えています。実は同地域における、ソーラークッキングの歴史は長く続いています。アタカマ砂漠近くのVillasecaという村で、太陽光で料理する取り組みが始まったのは、1989年でした。

人間と自然の共繁栄のかたち。生態系を拡張させる「協生農法」の実践

拡張生態系という考え方を基盤に、生態系が本来持つ能力を活用する「協生農法(シネコカルチャー)」とは何か?その取り組みに迫るため、一般社団法人シネコカルチャーのメンバーによる「拡張生態系のパラダイム ーシネコカルチャーの社会実装の契機をさぐるー」のセッションを取材しました。

起業家たちがこぞって入居するリサイクルセンターとは?オランダの循環経済に学ぶ

多くの街、自治体にあるのは資源回収のリサイクルセンター。しかし、オランダ・アムステルダムの東隣、アルメーレ市にあるリサイクル施設は「アップサイクルセンター」と呼ばれています。