毎年10月、東京・表参道から六本木にかけて、特色豊かな美術品を展示販売するデザインとアートの祭典「DESIGNART TOKYO(デザイナート トーキョー)」。電子機器や服、雑貨など、量産品が容易に手に入る昨今、DESIGNARTではあえて伝統工芸品やインテリア家具、絵画といった国内外の「一点モノ」を扱っている。手頃とは言いがたい価格設定の裏側には、作品づくりの尊さや、本当に気に入った美術品とともに過ごす豊かな時間を感じてほしいといった想いがある。

モノや情報が溢れる現在、デザインとアートを取り巻く社会はどのような未来を辿るのか。今回は、各分野のスペシャリストがそれぞれの視点でトークを繰り広げるDESIGNART主催で、ペリエ ジュエとソニーのサポートで開催されたイベント「DESIGNART Conference BRIDGE」より、「テクノロジー」と「アート」のセッションの様子をお届けする。

「WILL」を実現するテクノロジー

「テクノロジー」のセッションに登壇したのは、世界のアートサイエンスを伝えるメディア「Bound Baw」編集長の塚田有那氏、デザイン活動体「NOSIGNER」代表の太刀川英輔氏、そしてロボットを知能化する専門企業「アットロボティクス」代表の竹中司氏の3名だ。まず、人びとの願いである「WILL」を叶える新しいテクノロジーは、社会にとって好ましい「Like」か、痛みを与える「Pain」か、新旧のテクノロジーの関係を交えて話が展開された。

新旧のテクノロジーの関係

生物の進化と歴史上で生まれたアイデアの類似性について研究している太刀川氏は、アナログ、デジタルを問わず、新しいテクノロジーが生まれたときに大切なことは「従来の市場と適切な関係を築けるかということ」だと話した。

例えば、「遠くに行きたい」という願いがあり、その願いを新しいテクノロジーで叶えることができると、従来のテクノロジーを利用する人とそれに関する仕事が減少することがあるという。同氏は、生物の絶滅パターンでもっとも多いのは、元々いた生物のエサが、外来生物に食べられてしまうケースだと説明し、テクノロジーの場合は、遠くに行きたいといった「願いを食べ合う」ことになるため、テクノロジーを増やすうえで「人が幸せになるかを意識することも大切」だと続けた。

新しいテクノロジーは社会にとって「Like」か「Pain」か

画期的なテクノロジーであっても、それまでの市場から大きく飛躍していると警戒されることもある。塚田氏は、19世紀のイギリスで、自動車が登場したときに施行された「赤旗法」という法律を紹介した。赤旗法では、馬車や歩行者の安全を考慮し、自動車を運転する際は先導役が赤い旗を振り、歩行者に知らせることを義務づけている。一説によると、赤旗法の影響で、イギリスは他国にくらべ自動車の普及が遅れたとも言われている。同氏は、新しいテクノロジーが社会にとってLikeかPainかはじめはわからないこともあるが、ただ闇雲に規制や緩和をするのではなく、ちょうどいいラインを歴史を振り返りあらためて考えることも必要だと語った。

「WILL」を実現するために大切なこと

「テクノロジー」の解釈として、ロボットや最先端技術を駆使した取り組みを行う竹中氏は「飛んでみよう」と想像したとき、実現するために必要となるのがテクノロジーだと切り出した。同氏はライト兄弟を例に挙げ、彼らは「飛ぶ」ことをゴールに据えたとき、鳥を観察し、自分に羽をつけて飛ぼうとした。自分の力では無理だから、自転車に羽をつけて走ってみた…そんな風に、テクノロジーは経験と発想を重ねながら進化していくものであり、「絶対に飛んでやる」という自らの意思が重要だ。そして意思があるから、一生をかけて飛ぼうとするのだと話した。

また、ハイテクな未来のイメージとして「AI」を思い浮かべる人は多いが、AIやロボットは人間の体にくらべるとまだまだ幼稚だとの意見も述べた。例えば、人間が目で見るように、AIはカメラで空間をとらえることができるが、全身で触覚を感じる人間とちがい、AIのセンサーの数には限りがあり、可動部の数にも違いがある。それをイマジネーションをもとにひとつずつ進化させ、道具にしていく。道具にしたらどのように使うかを考え、ルールや使い方を人と共有することで、テクノロジーは人間が想像する社会のきっかけになっていくと続けた。

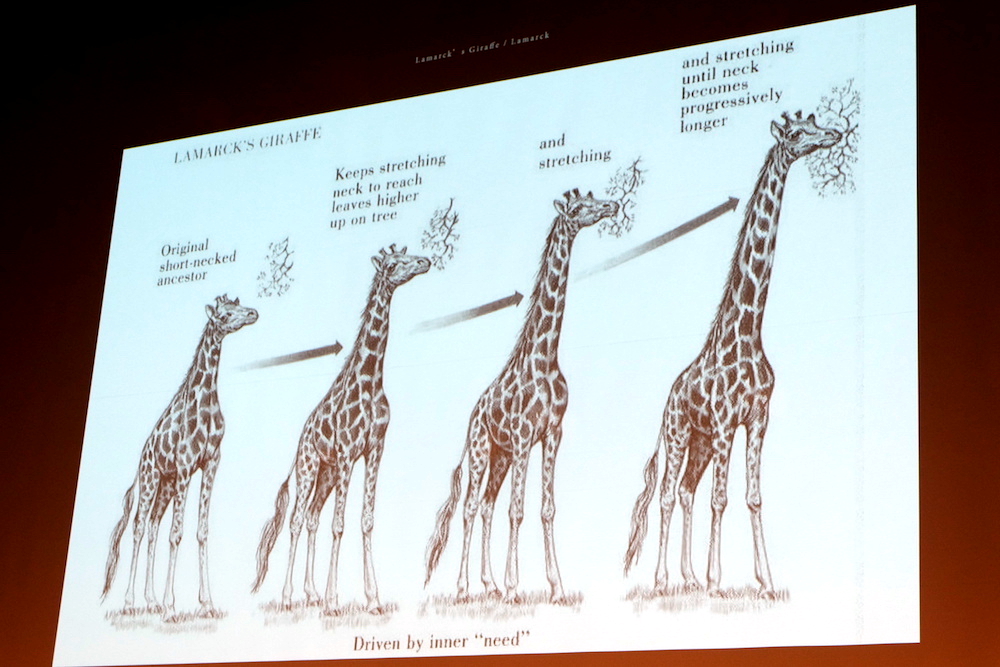

「ラマルクのキリン」でみる生物とテクノロジーの進化の類似性

太刀川氏は進化の過程の例として「ラマルクのキリン」という話を紹介した。19世紀の博物学者・ラマルクが唱えた進化論では、生物の子孫が何千年、何万年と長い年月を経て進化を遺伝的に蓄積することで、より高度な体の作りへ変化すると考えられているという。その引き合いに出されるのが、はじめは首の短かったキリンが、高い枝にあるエサを食べようと首を伸ばしていくことで、少しずつ首が伸び、その要素が何代にもわたり子孫に受け継がれ、結果、現在の首の長いキリンが生まれたという説だ。

同氏によると、ここには「高い場所にあるエサを食べたい」というキリンの願いがある。テクノロジーに置きかえると、こうして生じた願いをどのように実現しようかと試行錯誤することで、新しい技術や方法が生まれるのだと説明した。

テクノロジーはどのように誕生し、進化しているのか

竹中氏は、進化は異端でもあると話した。体の色を変えたり、首を伸ばしたり、耳を大きくしたり、これが環境に順応すると進化につながる。「AI」は人類が生み出したテクノロジー史上、はじめて自ら進化する可能性のあるものだ。しかし、テクノロジーは人間が扱う道具であるべきものであり、AIに進化を許せば人間の生存はあやぶまれる。そのため、良い関係を築くことができるよう、願いにもとづいた目的やルールの設定が必要となるが、同時に、制限をかけることで進化が止まるという問題も発生すると同氏は懸念した。

次に、塚田氏は、1980年代に生まれた研究分野「ALife(人工生命)」について紹介した。

ALifeは、命ある生物のように振るまうロボットなどの人工物も一つの生命としている。仮にAIやブロックチェーンのようなテクノロジーを新しい生命としてとらえると、人間のコントロール下にない自然現象として進化することも考えられるという。

社会が「Like」と感じるテクノロジーとは

太刀川氏は、アイデアが生まれる過程で、自らがゼロから生み出したものか、世の中の流れや遺伝的に受け継がれた意思など、無意識下の要因に影響されたものかわからなくなる瞬間があると明かした。そこで竹中氏は、目的をしっかりと見極め、テクノロジーを道具を超えた兵器にしないようにすることの重要性も無視することはできないと語った。

また、竹中氏は、LikeとPainは人により感じ方が異なるため、テクノロジーに限らず、デザイン、アートなど、クリエイティブの場で制作者が葛藤することがあると明らかにした。そして、作品に対し、優秀で同じようなものを退屈に感じる人や、Painを感じるから好きだと感じる人など多種多様な「好き」「嫌い」がくり返される中で、経験をもとに感覚を養いながら勘をはたらかせ、発想を伸ばすことで社会がLikeと感じるテクノロジーを生みだすことができると伝えた。

このように、現在のわたしたちの暮らしを支えるテクノロジーは人々がかつて願った「WILL」であり、現在のPainをLikeへ転換するのは、数多くの課題について研究と挑戦をくりかえすテクノロジー開発者たちだ。誰にとって、何にとってLikeなのか、Painなのか、さらに人間中心という思考を超えたところにある領域に進出することも決して不可能ではない。テクノロジーで実現する「WILL」は多岐にわたり、そこで生まれる可能性も同じく未知数だ。

見えないきっかけを生みだすアート

アートは誰のために存在するのか

「アート」のセッションに登壇したのは、今回DESIGNART TOKYOでペリエ ジュエとのコラボレーション作品を発表した、イギリス出身アーティストのBETHAN LAURA WOOD(ベサン・ローラ・ウッド)氏、Soup Stock Tokyo等を展開する株式会社スマイルズ代表取締役の遠山正道氏、アジアン・カルチュラル・カウンシルの日本オフィスディレクターである吉野律氏の3名だ。セッションでは、アートの社会的意義や、作品が生まれる過程などについて話が展開した。

近頃「アートで社会課題を解決する」、そんな言葉がよく聞かれるようになった。しかしアートでは「わたしが作りたい、表現したいもの」という構想から作品づくりに取りかかり、はじめに合理的な目的やゴールが存在しないことがある。

企業家でありアートに関する活動を行う遠山氏は「自分ゴト」を大切にしているという。はじめに社会課題の解決をゴールに据えたとき、どうしてもアートはマーケティング要素が強くなり「外」、すなわち「他人ゴト」になる。そこで、自分自身が「好き」か「嫌い」かというところから始め、アートやビジネスの仕組みに人が必要であれば、まわりを巻き込んでいく。そうするとだんだんと景色が変わり、意義が生まれ、社会課題の解決に結びついていく。

また、同氏はアートを「見えないトリガー(引き金)」と表現した。アートは、今見えるものや聞こえるもの、触れるものは世の中のほんの10%であり、それ以外の見えていない90%に価値がたくさんあると気づかせてくれる。石のかたまりから本人しかわからない像を彫りだす彫刻家のように、自身だけがほのかに見えている90%に向けて突き進んでいくことが新たな魅力を生む。

アジアと米国のアーティストを育成するための文化交流活動を行う吉野氏は、国の制度や貨幣経済に囲まれた近代社会において、自身の存在価値を認めることができることのひとつがアートだと話す。アーティストは、日常の会話やつながり、家族や恋人、友人らと愛し合うことをとおし、考えたことをアート作品としてアウトプットする。そのように生まれた作品を前に観客一人ひとりが気づき、考えることで、社会課題に対して向き合うことができる。

そして、ベサン氏は大学で講義を行う際、学生に対し「物事を見たり観察すること、ことばを紡ぐこと、知識やスキルを身につけること、自らと周囲で起きていること」と関係性をもつように伝えている。人々や社会など「外」に働きかけるアート作品も、アーティスト一人ひとりが「内」で細やかに感じとっている目に見えるものや見えないものの存在が大きく影響している。

国内外のアート市場の現状

スイス北西部の都市・バーゼルでは、世界最大の国際アートフェア「アート・バーゼル」が毎年開催されており、世界各地から多くの芸術家やコレクター、美術館関係者らが訪れている。2013年には6万人以上が来場し、現在はバーゼルのほか、マイアミビーチ、香港でも開催されている。

遠山氏は今年「アート・バーゼル・香港」に赴き、作品を購入する中で疎外感があったという。作品は大富豪や王族など権威ある者に向け、数億円単位に設定されているものも多い。アートを楽しむ対象が一部に限られると、市場は閉鎖的になりがちだ。しかし、アーティストにとっては、作品の売買か入場料がおもな収入源となるため、単に値を下げることが解決策ではない。同氏は、一般人が気軽に参加でき、かつアーティストが自立し、自由に作品づくりができるようにする新たな仕組みの必要性を感じた。そして、空間をひとつのアート作品とする「インスタレーション」のように、それぞれのアーティストが自身の「庭」で作品をアピールし、鑑賞者がアーティスト自身に支払いできる仕組みの構築を進めている。

2015年「越後妻有大地の芸術祭」にて、遠山氏総合プロデュースの企画開催

吉野氏は、アーティスト個人がただ頑張るということではなく、作品を見て感想を伝える人や、感動して購入する人が増えることで、日本のアート市場が育つのではと語った。またアーティスト自身が、国内外のさまざまな人とコミュニケーションをとり、思考を外へ広げることで、海外の人々と接続できる土壌づくりになると続けた。

アートとビジネスの関係性

対照的なイメージで捉えられがちなアートとビジネスの関係性について、アーティストはどのように考えているのだろうか。

流行を意識しながら、自らの表現をつらぬく

ベサン氏はこれまで、家具や照明、テキスタイルやアクセサリーなど数多くのデザインを手掛けてきた。コラボレーションプロジェクトでは、ひとりでスタートしたのちに企業やブランドと組むケースもあれば、一からパートナーとして一緒に新しい作品を生み出すこともある。そして、コラボレーションプロジェクトにおいて時間をかけて学ぶことや、人々と対話をする中でクリエイティビティがわきあがり、作品を作ることが好きだと話した。

ベサン氏の作品制作過程

しかし、社会の流行や望みをすべて鵜呑みにすることが正しいデザインというわけではない。ベサン氏はティーカップをデザインする際、カップの側面に小さな模様をほどこした。サステナビリティを重視すると、カップにダメージをあたえることは正しくはないと認識しながらも、そのカップを使ってもらいたいという強い意思があった。一方で、デザインする過程で材料や生地、素材について学び、社会と文化を意識しながらアートを生み出しており、ひとつの問題に対しただ迎合するのではなく、自らの表現を尊重しながら、解決方法を模索している。

ビジネスとアートの要となる「子供のまなざし×大人の都合」

遠山氏はビジネスとアートは似ているとしたうえで、大切なのは「子供のまなざし×大人の都合」だと表現した。こんなものがあったらいいな、こんな景色を見たいといったワクワクする「子供のまなざし」と、価格の相場や法律を踏まえた「大人の都合」との調和だ。例えば、アートでは「子供のまなざし」の比重が大きいため「大人の都合」が欠落していることが多く、ビジネスでは「大人の都合」が大きく、マーケティングからスタートしているため自らの意思が欠けていることが多い。

同氏はビジネスの場で、システム的になったと思えば、最初に自分たちが叶えたかった「子供のまなざし」を思い出すことで、あたたかい魅力ある場所に戻れるという。ビジネスとアートを問わず、クリエイティブの場では、いま自分がどこを向いているのかを意識し、ときに立場を変えながら「子供のまなざし」と「大人の都合」の双方を使いわけることを提案した。

編集後記

より豊かな社会を実現するため、ゴールに向かい発展していく「テクノロジー」と、ゴールはなく人の行動や思考にきっかけをあたえる「アート」。特性は異なっているが、共通していることは、ただ流されるのではなく、一度立ち止まって現状に疑問をもち、良い方向に向かおうとする制作者の意思だ。

「DESIGNART TOKYO」は2017年にスタートしたプロジェクトであり、制作者と対話し、それぞれの背景や想いを知った上で鑑賞・購入できることも楽しみのひとつだ。デザインとアートを身近に感じることができるDESIGNART TOKYO、2019年は10月18日から27日の開催が予定されている。次回の開催時にはぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。

【関連ページ】DESIGNART