気持ちいい。この町を一言で表すなら、この言葉がぴったりだ。豊かな大自然に、おいしい水。洗練されたお店に、温かい人々。北海道のほぼ中央に位置し、旭川空港から約10分、東京からでも3時間で来られる北海道・東川町に、いま多くの人々が惹きつけられている。

東川町には、3つの「道」がない。国道、鉄道、そして上水道だ。上水道がない町は全国的にも珍しく、北海道では唯一となる。しかし、北海道の峰と言われる大雪山の恩恵を受ける東川町は、地下水を生活用水としているため、水には困らない。天然のおいしい地下水で育った「東川米」は、北海道を代表するブランド米だ。

人口減少と高齢化に苦しむ全国の地方自治体とは裏腹に、東川町では1993年からの25年で人口が6,973人から8,355人(2019年8月末時点)まで約20%まで増加している。東川町の何がそこまで人々を惹きつけ、他地域にはない独特の東川らしさを作り出しているのだろうか。

実際にIDEAS FOR GOOD編集部が東川町を訪れてみると、そこには地方創生のヒントはもちろん、都市で暮らす人々にとっても参考になる、未来の「豊かな暮らし」のヒントが詰まっていた。今回はそのエッセンスをご紹介したい。

「文化」を特産品にし、編集余地を与える

1985年6月、東川町は世界でも類を見ない「写真の町」宣言を行った。一村一品運動が盛り上がり、全国の自治体が特産品づくりに励むなか、東川町は食べ物でもキャラクターでもなく、「写真」をまちづくりの柱に据えたのだ。以来、世界中の写真家らが集う「東川町国際写真フェスティバル 」や高校生のための「写真甲子園」などを開催し、写真を通じて自然と人、人と人との出会いを紡いできた。

また、2014年には新たに「写真文化首都」を宣言し、写真文化の中心地として「世界中の写真、人々、そして笑顔に溢れる町づくり」を掲げた。そもそも「写真の町」という企画を持ち込んだのは札幌の企画会社だったそうだが、いまの東川町の成功を見ると、この写真文化という無形の資産をまちの特産品に据えたことはとても先見性のある決断だったと言える。

Image via Shutterstock

まちづくりの視点から見たときに、「写真」という抽象度の高い特産品が持つ魅力は計り知れない。まず、写真には老若男女を問わず誰もが気軽に楽しめるという包摂性がある。また、新たに特産品をつくるのではなくまちの風景をそのまま写真素材として提供するという方法なので、無駄な投資も必要ない。

そして、東川町を訪れた人には、写真を撮るという行為を通じて地元の人々とコミュニケーションをとるきっかけが生まれる。さらに、彼らが自分なりに切り取ったまちの魅力を「写真」という形で残し、広げていってくれることで、お金をかけずとも町のよさを多くの人に知ってもらうこともできるのだ。

東川町に大自然の恩恵をもたらす大雪山旭岳 Image via Shutterstock

ポイントは、東川町が自分たちの視点から見たまちの魅力を押し付けるのではなく、訪れる人々に自由に写真を撮ってもらうことで、まちの魅力を編集する余地を人々に与えたという点だ。東川には、それぞれが勝手に東川を楽しむ余地があり、結果として「提供される」よりも自分でなにかを「つくる」ことが好きな、クリエイティブな人々が集まる土壌ができたのではないだろうか。

まちを消費するファンよりも、つくり手を集める「ひがしかわ株主総会」

昨今、地方創生の文脈で語られることが多いキーワードの一つが「関係人口」だ。観光客以上・移住者未満の、地域に継続的に関わってくれる人々を増やそうというのが関係人口の考え方だが、ただ都心で暮らす人々がファンとして地域にやってきて、地域がそれをもてなすという関係だと、地域はすぐに疲弊してしまう。これだと、地方がつくり、都会が消費するという地方衰退の構造そのものは変わらないからだ。

東川町は、地域を訪れた人々にただファンになってもらうだけではなく、まちのつくり手になれる余地を与えている。それが、東川町がふるさと納税の仕組みを活用してはじめた「ひがしかわ株主制度」だ。企業ではなく「まち」の株主になれるというこのユニークな制度は多くの人々を惹きつけ、2018年3月31日時点ですでに株主総数は38,765名、総投資額は10億円を超えている。

株主になると株主証が発行されるほか、一万円以上の投資で年間6泊まで無料で株主専用宿泊施設に宿泊できるなど、様々な優待を受けられる。その中でも一際ユニークな取り組みが、年に一度開催される「ひがしかわ株主総会」だ。

ひがしかわ株主総会の様子 Photo by Nagisa Mizuno

ひがしかわ株主総会では、全国から集まった株主の前で、東川町の職員がまちづくりの状況について報告する。株主はその場で直接職員に対して疑問や要望をぶつけ、もの言う株主として自分の意見や想いを街づくりに反映させることもできるのだ。

また、総会の開催前には「株主の森」で植林活動にも参加する。ただ意見を言うだけではなく、実際に植林を通じてまちづくりに関わることができるという点が魅力だ。たった1本の木を植えるという小さな行為が、長い年月を経て写真の町・東川町の景観を大きく変えていく。そして、総会後には地元の人々が出店する屋台でご飯を食べたり、ものづくりワークショップに参加したりしてお互いに交流を図る機会も用意されている。

植林に参加した株主の集合写真 Photo by Nagisa Mizuno

もちろん、ひがしかわ株主になったからといって総会に参加しなければいけないわけではないし、全員がまちのつくり手になる必要もない。大事なことは、興味があればまちの「ファン」から「つくり手」になれるという選択肢が誰もに開かれていることだ。

ワークショップを通じて地域の人と交流する株主たち

まちを支える、「3つの顔」を持つ留学生たち

東川町を語るうえで欠かせないのが、外国人留学生の存在だ。東川町は2009年から町主催で短期日本語・日本文化研修事業を展開しており、2015年10月には全国初となる公立の日本語学校を開校した。旧東川小学校の校舎跡地を活用して建てられたこの日本語学校は、奨学金制度が充実しており、他の日本語学校と比較して金銭的負担も軽い。また、東川町にはこの町立日本語学校のほかにも民間の福祉専門学校が日本語学科を設置しており、この学校にも公立同様の奨学金制度が用意されている。

東川町で学ぶ外国人留学生ら。via 東川町立日本語学校

2018年は659名の留学生を受け入れており、人口8,300人の町としては異例の多さであることが分かる。この東川町の留学生には、3つの顔がある。それは「消費者」「働き手」、そして「メディア」という顔だ。

町内の飲食店や小売店にとって留学生は大事な顧客であり、彼らの地域経済への貢献度は無視できないほど大きい。一方で、留学生は消費者であると同時に、重要な働き手でもある。東川町のお店に入れば、どこに行っても留学生が働いている姿に出くわす。彼らは地元で商いを営む人々にとっての貴重な戦力でもあるのだ。そして、最後の役割がメディアだ。

東川町に滞在した留学生の多くは、その暮らしの素晴らしさに惚れ込み、帰国後も家族を連れてふたたび観光にやってきたり、地元の友人に紹介したりする。留学生たちは、東川町の魅力を世界に発信するメディアとしても機能しているのだ。

植林活動に参加する留学生たち

「東川町での生活はどうですか?」と彼らに聞くと、一様に「楽しいです」と真っすぐに答えが返ってくる。世界中から東川町に集まり、町の豊かな自然や人々の温もりを五感で記憶に刻み込んだ彼らは、まちの広報担当として再び世界に散らばっていく。

地域コミュニティを維持するための小学校

東川町には、東川第一、第二、第三小学校、そして東川小学校と4つの小学校がある。そのうち、まちのシンボルとも言える最も大きい小学校が東川小学校で、約350名の全校生徒が在籍している。ほかの小学校はあわせて100名と、小規模な学校となっている。

2014年に移転し、新たに生まれ変わった東川小学校は、平屋づくりで学童保育機能を持つ地域交流センターとも隣接しており、全長は約270メートルある。学校の周囲には人工芝のサッカー場や軟式野球場、多目的の芝生広場に加えて水田や体験農園まで配置されており、350名の生徒で使うには贅沢すぎるほどのつくりだ。

東川小学校。横に長いデザインが特徴

東川町役場の菊地伸さんは、「縦の社会からは、コミュニティは作れない。だから東川小の校舎は平屋で、横に長いのです」と教えてくれた。都心のビル群のように縦に長く伸びるまちづくりをしてしまうと、コミュニティが分断されてしまう。だからこそ、東川町ではあえて横に長い建物をつくり、そこを使う人々に横のつながりをもたらしている。東川小学校の建築デザインは、東川町ならではのまちづくりの視点を象徴しているのだ。

メインのエントランスから入ると、交流センターを通らなければ小学校に行けない仕組みになっている。また、校舎内の教室にはドアがなく、廊下とオープンにつながっている。体育館を覗けば、JETプログラムでやってきた外国人職員が、子供たちにスポーツを教えている。都心の小学校のようにフェンスで校舎を囲って子供たちの安全を確保するのではなく、学校を徹底的に地域に開き、コミュニティの力によって子供たちを守る。それが東川町の教育スタイルだ。

壁のない教室。廊下と教室が一体化している。Photo via Nagisa Mizuno

メインエントランスには、アート作品が設置されている。Photo by Nagisa Mizuno

このコミュニティによる教育という思想が、数十名しかいない第一から第三までの小学校が、いまだに東川小学校に統合されることなく残っている理由でもある。東川町役場の矢ノ目俊之さんは、これらの小学校を統合しない理由について、「小学校がなくなったら、子育てをしている世代はその地域から離れてしまう。小学校をなくせば、そこにあるコミュニティもなくなるのです」と語る。東川町にとって、小学校は地域コミュニティそのものなのだ。

実際に、東川町に移住してくる人々の中には、人数も多く校舎もきれいな東川小学校ではなく、あえて他の小さな小学校に子供を入れたいと考える親も多いという。小さな学校のほうが一人一人の子どもに教師の目が行き届きやすく、学習成果が上がりやすいというメリットもあるうえ、学校行事などを通じてより深く地域の人々と関わることができるからだ。

移住者が主役になれるまち

東川町には、地元東川のお米を、東川の美味しい地下水で炊いてつくったおむすびを提供してくれるおむすび屋の「ちゃみせ」、広大な田んぼの真ん中にお店を構え、美味しいスペシャルティコーヒーを提供してくれる「ヨシノリコーヒー」など、とても美味しく洗練された飲食店が数多くある。

Yoshinori Coffee Image via WELCOME-HIGASHIKAWA.JP

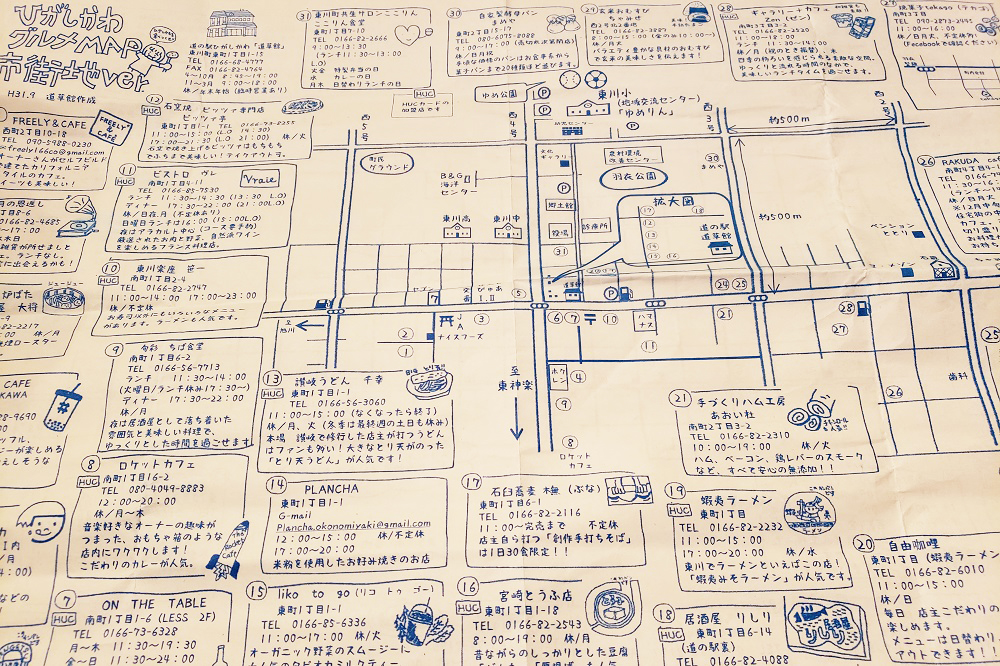

これらのお店は「ひがしかわグルメMAP」としてまとめられており、東川を訪れた人々がマップを片手にお店めぐりをするだけでお腹も心も満たされるはずだ。ポイントは、このマップに掲載されているお店の多くが、移住者が開業したお店だということだ。

東川町のお店が一覧できる手書きのひがしかわグルメMAP

外からやってきた移住者が、東川の豊かな自然の恵みを都市で得たハイセンスな感性と組み合わせて新たな「東川スタイル」をつくりあげ、提供していく。それぞれが自分らしさを追求した結果としてお店を開くため、自然と業種も重ならず、それぞれがお互いを活かしあう関係として共存しあえる。提供するものは違うものの、移住者の間では東川でしか味わえない「豊かで」「丁寧な」暮らしを営むための暗黙知が共有されている。

また、飲食店以外にもいたるところで移住者が東川町を盛り上げている。ひがしかわ株主総会の最後にコンサートを開いたミュージシャンユニットの「ドートレトミシー」も、香川県出身でボーカル兼ギターの長尾匡祐さん、兵庫県出身でピアニストのせらよし子さんのユニットだ。

ドートレトミシーのコンサートの様子

移住者が、自分らしさを追求することで「主役」になれるまち。それが東川町であり、その個性の集合体が、東川らしさの輪郭を形作っている。

クリエイティブな人々を惹きつける、「適疎」という余白

東川町長の松岡市郎氏は、東川町を「適疎の町」と説明する。過疎でもなく、過密でもない。適度に余白がある町という意味だ。人は余白がありすぎても何をしてよいか分からなくなる。だからといって、まったく余白がないと、新たに何かを付け加えることができずにつまらない。適度に余白がある状態が、もっとも人のクリエイティビティを刺激するのだ。その意味で、この「適疎」こそが、東川町が持つ最大の魅力なのかもしれない。

東川町長・松岡市郎氏 Photo by Nagisa Mizuno

実際に東川町に足を踏み入れてみると、北欧を感じさせるような洗練された施設やお店が散らばる一方で、日本らしい古くからの田園風景もいまだに共存しており、すべてが出来上がっているわけでもないと感じる。つまり、まだクリエイティブにまちづくりをしていける余地がたくさん残っているのだ。

また、東川町には美味しい地下水、写真、国際交流、ひがしかわ株主制度など様々な異なる顔があり、どの切り口からまちの魅力を語るかでもその印象は大きく変わる。この多様性は、異なる文化や新しい価値観を積極的に受け入れ、東川らしさへと昇華させてきたこの町の寛容性の裏返しでもある。この寛容さがもたらす多様性こそが、移住者にとっての入りやすさにつながっているとも感じた。

自分らしく、豊かに、丁寧に暮らしたいという人は、ぜひ一度東川町を訪れてみてはいかがだろうか。自分なりの視点でまちの魅力を切り取り、写真に収めるのもよいだろう。東川には、自分らしいスタイルを見つけ、編集を楽しむ余地がたくさんある。

【参照サイト】北海道・東川町

【参照書籍】東川スタイル―人口8000人のまちが共創する未来の価値基準 (まちづくりトラベルガイド)