力強い鯨の瞳。

“Eye of whale” @ Maki Ohkojima in Spiral Garden photo by Norihito Iki

現代美術家・大小島真木さんの作品、『鯨の目』だ。

制作のきっかけとなったのは2017年。大小島さんがTARA号というフランスの海洋調査船に乗り、2か月半太平洋を旅したなかで海上で出会った、白い鯨。

もう生きてはいないその白い鯨は、皮が溶け、脂肪の白色が海の上で漂っていた。魚や鳥などの生き物たちがその鯨の死骸を食べに集まり、次第に鯨が海に溶け込んでいく。彼女はそんな海を「生命のスープ」だと言った。「生き物である私たちは食べる食べられるの連鎖を繰り返し、支えられて生きている──海はこれまで、どれほどの命が解体される様を繰り返してきたのだろう。」

大小島さんの作品は、そうした「命の循環」を表現する。地球は一つの大きな生き物であり、人もまた、生命体のほんの一部に過ぎないのだ。

大地の上に敷き詰められた都会のアスファルトの上を歩いていると、私たちはそんな大切なことを忘れてしまう。筆者に生き物と人間の共生について改めて考えるきっかけをくれたのが、2021年10月に開催された、Deep Care Labが主催した気候変動時代のウェルビーイングを探求するオンラインプログラム「Weのがっこう」のセッション「わたしと自然・生きもの」だ。セッションでの体験と、ゲストの大小島真木さんのお話とともに、「生き物との共生」について考えていきたい。

他者と私たち人間の身体に、境界線などない

「身の回りの自然・生き物を思い浮かべてください」と言われたら、あなたはすぐに何かを想像することができるだろうか。「Weのがっこう」でそう筆者が問われたとき、真っ先に思い浮かんだのは家の外を飛んでいるであろう鳥の姿だった。

しかし、実はもっともっと身近に、生き物たちはいる。私たちの体には100兆個を超える数の微生物が存在し、人体には内側にも外側にも多様な「棲息地」がある。地球上のあらゆる生態系で動植物のさまざまな種が共存しているのと同様に、人体にも多様な種が共存する微生物生態系が存在するのである。(※1)

体の中だけでなく、着ている服さえも麻や羊毛など、植物や動物の繊維でできており、食べるものもそのほとんどが生き物である。

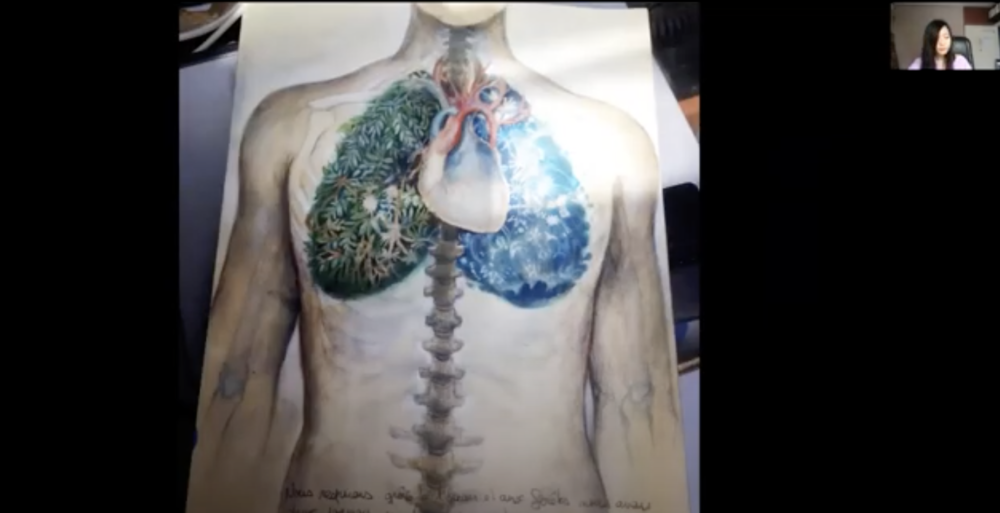

私たちの吸う酸素の半分は海の中のプランクトンが、もう半分は森が作っている。僕らは2つの肺を持っている。一つは海からの青い肺、もう一つは森からの緑の肺だ。だから、私たちの身体の中にも自然があるんだよ。

ー私たちの海と森の肺 / Our lungs of the sea and forest.(大小島真木)

大小島さんがTARA号の船上で暮らしていた際に、キャプテンが話していた言葉だそうだ。私たちの呼吸に必要な酸素は、森と海の2つから作り出される。半分は木々など森たちの光合成によるものであり、もう半分が、海に住まう植物プランクトンなどの生き物たちによる光合成でできている。私たち人間は、森と海の肺を持ち、生きているのだ。

私たちの海と森の肺 / Our lungs of the sea and forest.

それは、私たちの身体は私たちのものだけではないことを意味する。一体、どこまでが自分でどこからが他者なのか。そうした「境界線」を考えるにあたり、神話研究を中心に人間と非人間とのあり方を思索する石倉敏明さんが提唱する「外臓」という概念がある。

私たち人間は口からものを食べ、胃で消化して排泄するが、それはまるで一つのチューブが体の中に入っているような作りをしている。外臓とは、そうしたどこまでも身体は他者とつながっていて、外と中をひっくり返すこともできるという考え方だ。私たちは、生きながらにして外とつながった臓器を持っている。こうした概念が、そもそも他者と私たち人間の身体に境界線などないのだと思わせる。

生と死の連続によってしかあり得ない、「生きる」ということ

大小島さんが、アートを描くうえで大きく影響を受けた死生観を持つ民族がいる。インドネシアの民族、トラジャ族の伝統宗教・民間信仰である、アルクトドロ教だ。彼ら・彼女らの死生観が現れる「Baby tree」といわれる木のお墓がある。乳歯が生える前に亡くなった赤ちゃんを、木に穴を掘って入れるのだ。30年後、100年後に木は成長してどんどん高くなり、最終的には大地に戻っていく。

大小島さんは、そうしたアルクトドロ教の死生観との出会から、「死をいかに循環させるか」を自身の作品中で大切にしているという。

Baby tree

人間を意味するヒューマンという言葉の語源は、ラテン語で腐葉土を意味する「フムス」という言葉だそうだ。私たちの身体は、腐った土からできており、微生物を含む多くの生き物たちの生と死の循環の中で生きている。大地が土になるまでには、途方のない年月がかかり、大地もまた、さまざまな生物の資材の堆積なのだ。それらを有機的な土にするためには、ミミズなどそれらを分解する生き物たちの力が必要だ。

人間が土を作ることはできないが、土で作られた生と死の媒介物を、私たちは食べて生きている。そうした腐葉土がヒューマンの語源にもなっていることには、私たちの生存感のヒントがありそうだ。

大小島さんが土と人の関係性を改めて考え直し、身体と土を接続し直したいという想いで練馬区立美術館に出展されたのが作品 《 ゴレムGolem 》Photo by Kenji Chiga

「安全」と「生き心地」。そのバランスをいかに取るか

埼玉・東所沢の角川武蔵野ミュージアムにて開催された企画展「アマビエ・プロジェクト~コロナ時代のアマビエ~」。第6弾として大小島さんが手掛けたのが、作品「綻びの螺旋」である。

《 綻びの螺旋 Perforated Spiral 》 Installation view ©2021 Maki Ohkojima Courtesy of Kadokawa Culture Museum Photo by Shin Ashikaga

『綻びの螺旋』のひとつで大きな手を描いた『クラレ Curare』では、3本足の猿の姿の妖怪「アマビコ」として制作し、海からやってきた、海と土をつなぐ存在を表現。私たちは自然をコントロールすることができないからこそ、祈りという習慣を持ち、アマビエが生まれたのだと、大小島さんは話す。

「『Curare』とは、『Care(ケアする)』の語源となったラテン語で、他者の痛みや悲しみを自分のものとして感じ取ることを意味し、他者の痛みを受け取る苦痛を表す言葉だったそうです。」

安全を意味する「Secure」の語源は、ラテン語の否定を意味する「se」と癒し・治療を意味する「cure」を組み合わせて出来上がる。

「パンデミック禍においても、私たちは他者との関係性を切り離すことで安全に生きてきました。しかし、私たちは望む望まざるを問わず、つながってしまう生き物です。そこで思い出したのが、『手当て』という概念でした。外との関係性を完全に切り離すことができないのならば、痛みを感じながらも他者に手を当てて温度を感じ、ケアしていく大きな手を描きました。」

境界線を溶かすことで見えてくる、「あいだ」

異なるものたちの環世界(※2)、その「あいだ」に立ち、絡まり合う生と死の諸相を描くことを追求する、大小島さん。そんな大小島さんの作品から感じる「あいだ」には、私たち人間が地球という大きな生命体の中で、どんな立ち位置にいるのか、どう他者と向き合うべきなのかを考えさせてくれる。

※2 ドイツの生物学者である、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した生物学の概念。すべての動物はそれぞれに種特有の知覚世界をもって生きており、その主体として行動しているという考え。

セキュリティの例として大小島さんは、防波堤を例にあげていた。防波堤は津波から私たちを守ってはくれるが、自然と人々を切り離すことで安全(security)を保つことを実現したのだ。

「安全地帯」を作り出すことで、私たち人間は寿命を確かに伸ばしているかもしれない。一方で、自然から切り離されてしまった私たちは、心からの気持ちよさや自然の中で感じる安らぎを感じにくくなってしまってはいないだろうか。“安全すぎる場所”で生きることが、私たちに「生きている感覚」を失わせている可能性もある。

自分にとっての心地よさはどこにあるのか。今こそ頭ではなく心で選択するために、あらゆる境界線を溶かしていくときなのかもしれない。

Weのがっこうとは?

Deep Care Lab主催の気候危機時代にわたしたちのウェルビーイングを探究するオンラインプログラム。2021年10月8日(金)から12月10日(金)まで、全10回で開校された。「自然・生きもの」「人工物・モノ」「過去・祖先」「未来・こどもたち」の4つのモジュールで成り立ち、さまざまなゲストの話を聞きながら、参加者同士の対話を行うことで、これからの「We(わたしたち)」にとってのウェルビーイングを多角的に捉え直す。

Deep Care Lab主催の気候危機時代にわたしたちのウェルビーイングを探究するオンラインプログラム。2021年10月8日(金)から12月10日(金)まで、全10回で開校された。「自然・生きもの」「人工物・モノ」「過去・祖先」「未来・こどもたち」の4つのモジュールで成り立ち、さまざまなゲストの話を聞きながら、参加者同士の対話を行うことで、これからの「We(わたしたち)」にとってのウェルビーイングを多角的に捉え直す。

※1 『あなたの体は9割が細菌』(河出書房新社)

【参照サイト】 Weのがっこう

【参照サイト】 大小島真木 | Maki Ohkojima | ホームページ