サーキュラーエコノミーをデザインするプロジェクトやアイデアを表彰するグローバルアワード「crQlr Awards(サーキュラー・アワード)」。国内初のサーキュラー・デザイン分野のアワードとして2021年に始まり、今や持続可能な経済・社会を目指すプレイヤーの登竜門となっている。4回目の開催となった2024年度には、世界各地から約140のプロジェクトが集まり、29組が受賞、3組が特別賞を授与された。

IDEAS FOR GOODでは、アワード審査員への取材や受賞プロジェクトの紹介などを通して2024年度の特別賞のテーマである「サーキュラーバイオエコノミー(※)」の現在地と可能性を深掘りしていく全4回の連載を行っている。今回は、特別賞受賞プロジェクトのひとつである「『土に還る』循環型センサデバイス」を紹介する。

※ 生物学的プロセスを活用することで、自然のシステムの中でより再生的な循環のループを作ろうとするサーキュラーエコノミーを指す。

「土に還る」循環型センサデバイス / Image via crQlr Awards

ダンゴムシが分解?「土に還る」循環型センサデバイス

「土に還る」循環型センサデバイス(※)は、植物由来のセルロースナノファイバーを主な素材とした、生分解性のIoTデバイスだ。

※ 周囲の環境や対象物の状態を感知し、それをデータとして記録・送信する装置

近年、農業や環境保全、都市管理などにおいて、温度、湿度、土壌水分といった環境データの活用ニーズが増えてきている。例えば農業では、土壌水分センサーを用いて最適な灌漑(かんがい)を実施したり、気温や湿度のモニタリングシステムを用いて病害虫の発生リスクを予測したりすることで、水資源や農薬を効率的に使用することができる。

また、地球温暖化の影響で猛暑や干ばつといった異常気象が頻発する中、都市管理においてもリアルタイムで環境データを把握し、適切な対策を取ることが求められている。こうした背景から、環境中に設置されるセンサの数は増え続けており、今後もその流れは続いていくとされている。

一方で、自然環境の中にセンサを設置することによる環境負荷の増加が新たな課題として生まれてきている。

センサをはじめとする電子デバイスは、長期的に安定して作動できることを念頭に開発されるため、一般的にはプラスチックや銅、銀などの金属が主原料とされる。このため既存の電子デバイスは環境中では容易に分解されず、適切に回収されなければ電子廃棄物となって環境を汚染してしまう可能性があるのだ。

また、産業用や農業用センサは設置場所が広範囲にわたるため、効率的に回収する方法が現状では確立されていない。さらに、小型化・複雑化が進むセンサは手作業での分解が難しいこと、IoTセンサのように無線通信や電池が組み込まれているものは異なる素材が密着していることが多く分離が困難であることなどから、適切に回収したとしたもリサイクルコストが高くなってしまうのだ。

こうした課題を、センサデバイスそのものの素材や作り方を変えることで解決しようしているのが、土壌含水率センサである「土に還る」循環型センサデバイスである。

Image via crQlr Awards

このセンサでは、検出した土壌の水分量を熱として発信し、その熱をサーマルカメラを用いて撮影することで、センサの設置位置と土壌含水率を遠隔から同時に取得することが可能だ。

これまでも、生分解性のセンサデバイスを開発しようとする試みは数多く行われてきた。しかし、センサデバイスに欠かせないセンシング機能と情報発信機能を搭載し、それらを安定的に作動させたうえで生分解性を実現することが技術的なハードルとなっていた。「土に還る」循環型センサデバイスは、デバイス自体の設計を上記のように工夫することでこの2つを両立できた点が革新的とされている。

センサデバイスの素材は、自然環境の中にもともと存在する植物繊維や土壌成分、天然油脂のみだ。具体的には、セルロースナノファイバーや紙、天然ワックス、錫などである。これらを、なるべく化学的な処理を伴わない方法で使用することで、最終的にはダンゴムシなどの生物によって分解され、一定期間を経て落ち葉のように土に還るセンサデバイスを実現したという。

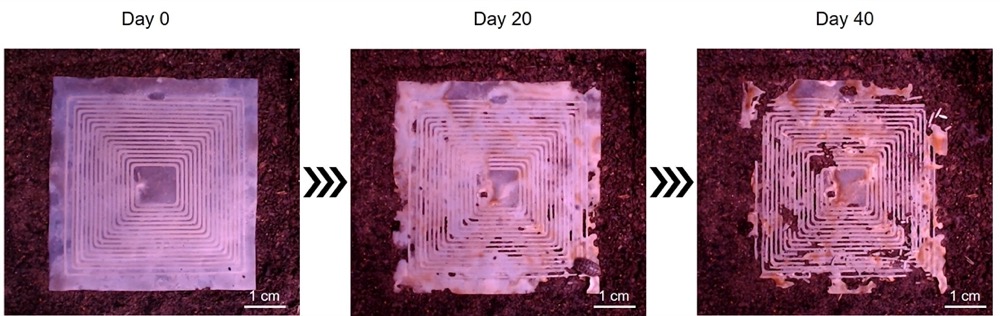

センサデバイスの分解の様子 / Image via crQlr Awards

環境データが企業の新たなKPIに?生分解性センサの可能性

開発したのは、大阪大学産業科学研究所の春日貴章助教らの研究グループだ。公式のウェブサイトでは、環境中に大量に設置できることからこのセンサを「ばらまけるセンサ」と表現。今後はセンサに肥料成分を配合して「センシングもできる肥料」を作り、環境改善に活かすなどの応用にも挑戦していくという。

審査員のCecilia Tham氏は、「このプロジェクトは、増大する電子廃棄物の問題に対し、環境モニタリングという重要な機能を実現しながら、深く考え抜かれたアプローチを示しています。(略)これは農業、環境保全、都市管理といった分野での応用において大きな可能性を秘めています。このプロジェクトが掲げる『テクノロジーと自然生態系の調和』という野心的なビジョンには、深い感銘とインスピレーションを覚えます」

とコメントしている。

環境データは、今後もさまざまな研究や企業の環境に関するKPI測定に役立っていくであろう。「土に還る」循環型センサデバイスは、そのデータを取得する“入り口”で新たな環境負荷を生み出してしまわないために、社会に欠かせない発明と言えるだろう。

【参照サイト】「土に還る」循環型センサデバイス

【参照サイト】「ばらまけるセンサ」実現へ。「土に還る」土壌含水率センサを実証!

【関連記事】世界をシステムから問い直す。人間中心のレンズを外すと見える、サーキュラーバイオエコノミーの可能性【crQlr Awards 2024 #1】