まるでSF映画のセットのような建物。これは、未来の景色だろうか。

Photo by Amy Barkow, courtesy of The Living

この建築プロジェクトの名前はHy-Fi。これは、未来ではなく、過去である。2014年、ニューヨークのMoMA PS1で建てられた、自然と建築が融合する実験的なパビリオンだ。

「当時の反応は、『面白いけど、正直ちょっと奇妙だ』というものが多かったですね」

そう語るのは、バイオマテリアルを活用した建築の先駆者であり、建築スタジオ「The Living」の代表、さらにオートデスクのAECリサーチディレクター兼コロンビア大学建築学准教授でもあるDavid Benjamin(デイビッド・ベンジャミン)氏だ。

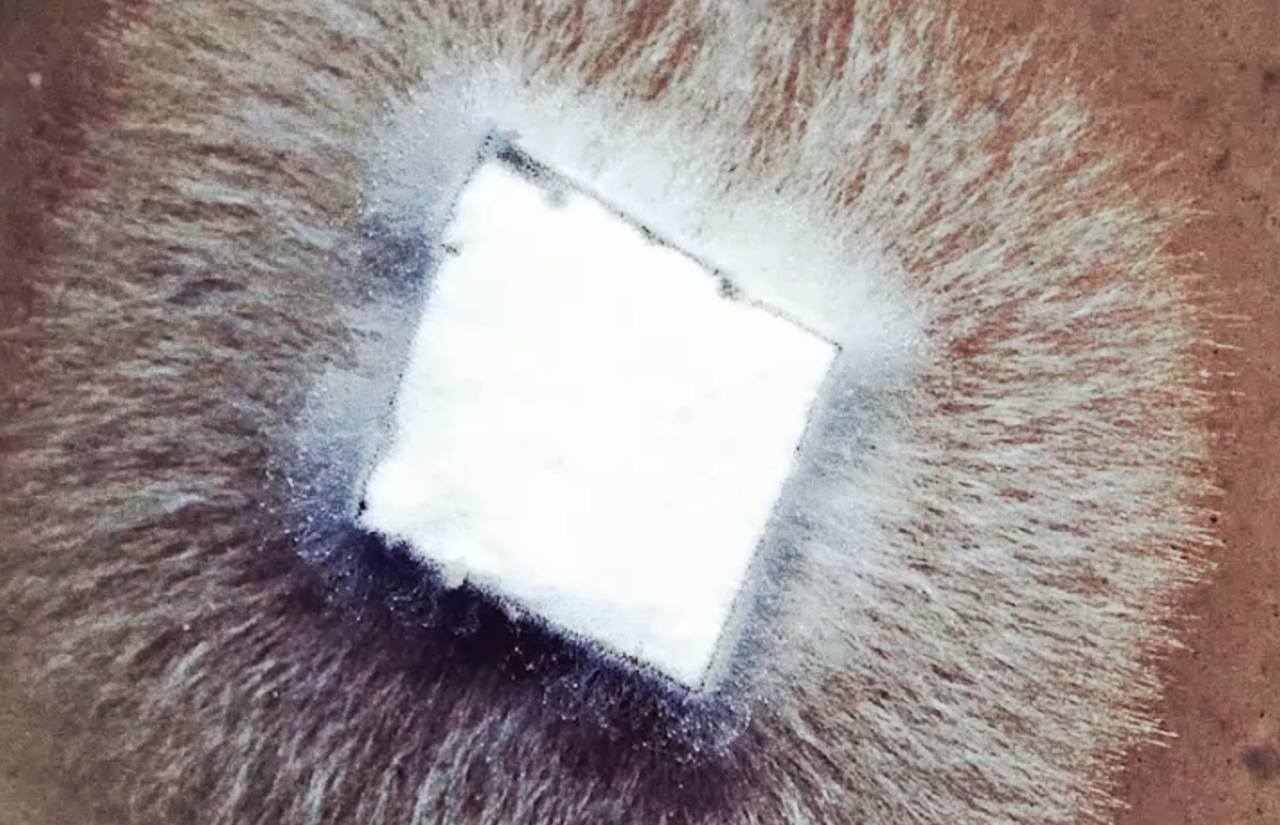

彼が開発したのは、農業廃棄物とマイセリウム(菌糸体)を組み合わせた “育つレンガ”。3か月にわたる文化イベントの後に塔は解体されたが、レンガは堆肥化され、残った土は地元のコミュニティガーデンに戻された。

当時、多くの人々はこう尋ねた──「これが本物の建物になる日は来るのか?」

それから10年が経った今、デイビッド氏はその問いに答えようとしている。バイオマテリアルを「未来の素材」ではなく、今すぐ実用化できる技術として、どのようにスケールさせるのか。そして、建築業界が世界の炭素排出量の40%を占める現状の中で、彼のアプローチは気候危機にどう向き合うのか。

デイビッド氏へのインタビューの様子を、同氏も審査員を務めた持続可能な社会を目指すプレイヤーの登竜門「crQlr Awards(サーキュラー・アワード)」の連載第4回としてお届けする。

話者プロフィール:David Benjamin(デイビッド・ベンジャミン)

The Living / 創業者兼プリンシパル、Autodesk AECリサーチ ディレクター、コロンビア大学大学院建築・計画・保存研究科 准教授。研究と実践を横断しながら、環境的持続可能性を拡張可能かつ実行可能な枠組みとして捉える活動を行っている。近年のプロジェクトには、低炭素型の製造施設「Airbus NIS Engine Factory」、建築研究のための新棟「Princeton University Embodied Computation Lab」、そして新素材の炭素ネガティブ・ブロックで構築されたMoMAのインスタレーション「Hy-Fi」などがある。ハーバード大学にて社会学の学士号、コロンビア大学にて建築学修士号を取得。著書に『Embodied Energy and Design: Making Architecture Between Metrics and Narratives』がある。

The Living / 創業者兼プリンシパル、Autodesk AECリサーチ ディレクター、コロンビア大学大学院建築・計画・保存研究科 准教授。研究と実践を横断しながら、環境的持続可能性を拡張可能かつ実行可能な枠組みとして捉える活動を行っている。近年のプロジェクトには、低炭素型の製造施設「Airbus NIS Engine Factory」、建築研究のための新棟「Princeton University Embodied Computation Lab」、そして新素材の炭素ネガティブ・ブロックで構築されたMoMAのインスタレーション「Hy-Fi」などがある。ハーバード大学にて社会学の学士号、コロンビア大学にて建築学修士号を取得。著書に『Embodied Energy and Design: Making Architecture Between Metrics and Narratives』がある。

建築は「静的なモノ」ではなく「動的なシステム」

「建築は静的なモノではなく、時間とともに変化し、環境に適応する“動的なシステム”です」

建物は、素材の由来や建設の過程、使う人々との関係を含めたつながりの中に存在するもの。完成した瞬間がゴールではない。むしろ、時間とともにどのように変化し、環境と共鳴するかが重要──そう、デイビッド氏は考える。

従来の建築は、貴重な原材料を膨大なエネルギーと炭素排出を伴いながら建材へと変換し、建物を建てる。そして役目を終えたら、解体して廃棄する。これは、まさに“リニア”な建築の在り方だ。

Photo by Iwan Baan, courtesy of The Living

この現状に疑問を抱いたデイビッド氏のチームが生み出したのが、冒頭で紹介した「Hy-Fi」である。採掘や資源の抽出を行わず、農業廃棄物とキノコの菌糸を活用し、最小限のエネルギーで建材を“育てる”ことで、新たな建築の可能性を示した。そして、建物としての役割を終えた後は、素材を堆肥化し、炭素を自然に還すことができる。

「Hy-Fiで使用した素材は、理論的には“カーボンネガティブ”とされています。つまり、製造過程で排出されるよりも多くの二酸化炭素を吸収できるということです。もし建築物がこうした素材で作られれば、その建物自体が“カーボンシンク(炭素吸収装置)”として機能し、炭素を吸収・貯蔵する装置のような役割を果たすことができます。当時私たちは、これを炭素循環に沿った建築デザインとして捉えていました」

Courtesy of The Living

デザインは「天才のひらめき」ではなく、エコシステムで育てるもの

「私たちを取り巻く問題は厄介で、複雑に絡み合っています」

だからこそ、建築を考える際には、単に「美しい建物を作る」ことだけを目指すのではなく、それを支える環境や関係者すべてを「エコシステム」として捉えることが重要だとデイビッド氏は語る。

従来の建築教育では、「天才建築家がアイデアを生み出し、それを形にする」というモデルが重視されがちだった。しかし、デイビッド氏はそれがもはや時代遅れの考え方であると指摘する。優れた建築を生み出すには、異なる専門知識を持つ人々が協力し、試行錯誤しながら共にアイデアを育てていくプロセスが不可欠だという。

「建築の質を高めるためには、多様な視点を積極的に取り入れなければなりません。建築は一人で完結するものではなく、建物を使う人々、周辺住民、材料を提供する企業や森林管理者、さらには環境科学者やアーティストなど、幅広いステークホルダーと共に作り上げるものなのです」

このアプローチの強みは、従来の建築にない新たな発想や技術を生み出せることだ。たとえば、林業の専門家を巻き込むことで、資源管理の持続可能な方法が見えてくるかもしれない。生物学者が関われば、生態系に配慮した新素材の開発が進む可能性がある。アーティストが加われば、建築の表現や体験の幅が広がるだろう。

また、デイビッド氏は、建築業界における「閉ざされた知識の共有」にも疑問を投げかける。

「私たちの研究成果を他の建築家やエンジニアが活用できるようにすれば、新たなイノベーションが生まれる可能性が高まります。フィードバックを受けることで、さらに良いものが生まれる。知識を囲い込むのではなくオープンにし、共に進化させることが重要なのです」

しかし、ここで立ち止まって考えるべきは、私たちが共有し、活かすべき知識やアイデアは、本当に人間の間だけで完結していてよいのか、ということである。建築は決して人間だけの営みではなく、常に自然とともにあり、自然の一部として成り立っている。もし建築が、より良いエコシステムの一部となることを目指すのであれば、取り入れるべき知識も「人間の知識」に限るべきではないのかもしれない。

Courtesy of The Living

人間の圧倒的な影響力を、無視してはならない。より良い関係性のデザイン

そうして浮かび上がるのが、「自然と人間の境界線はどこにあるのか」という問いだ。人間は、自然から大きく逸脱した存在なのか、それとも自然の一部として共に生きる存在なのか。こうした問いは、環境問題や建築、都市計画を考える上で避けて通れないものだ。

デイビッド氏は「人間は自然の一部であり、その関係性をデザインに取り入れていく必要がある」と語る。またその視点をデザインに生かす一方で、人間の圧倒的な影響力も無視してはならない、とも。

「人新世(Anthropocene)という概念が示すように、気候危機や生態系の崩壊は、人間の活動によって加速しています。しかし同時に、人間にはこの自然システムの一部として恩恵を享受し、その価値を見出す力もあります。その関係性をより良い方向へ導くことが、今求められているのではないでしょうか」

この考え方を体現するものとして、彼は「バイオフィリックデザイン」を挙げる。これは、空間に自然の要素を取り入れることで、人間の健康と幸福を向上させるデザイン手法のことである。人間の脳や身体は進化の過程で他の生物と共に発展し、自然環境と深く結びついてきた。そのため、木材で作られた教室では学習効率が上がり、自然の中に身を置くとリラックスできるなど、生物学的な影響が見られるという。

「たとえば、ある研究では、1日にたった6分間鳥のさえずりを聞くだけでストレスが軽減し、健康状態が向上することがわかっています。面白いことに、録音された鳥の声でも同じ効果があるのです。これは、人間が本質的に他の生きものとつながっており、すべての種が健やかに生きているときにこそ、人間も最も健やかでいられるということを示しているのです」

Photo by Ecovative, courtesy of The Living

また、環境負荷の少ない建材や建築を開発するだけでなく、それらを「欲しい」と思わせる仕組みをデザインすることの重要性もデイビッド氏は強調する。

「たとえば、菌糸体で作られたレンガがどれほど優れた素材であっても、人々がそれを『奇妙』とか『よくわからない』と感じてしまえば、広く普及させることは難しいでしょう。だからこそ、私たちは建物そのものだけでなく、人々が特定の素材に対して抱く意識や、森林や自然との関わり方、健全な生態系を育むライフスタイルそのものをつくっていくことが求められています」

ここで重要なのは、自然との関わり方をどのように再定義するかということだ。これには、自然や生物学の力を活かし、新たなものづくりを目指す「バイオファブリケーション」の概念が参考になると言う。生物の力を借りながら、人間に役立つ素材や建築を生み出すこの技術は、共生と搾取の境界を再考する機会を提供する。

「そもそも、製造業においても、労働環境を搾取的なものにするか、公正な雇用の場とするかは、どのように運営するかにかかっています。同じように、自然の恵みを活用する際も、『使うべきかどうか』という二択ではなく、『どのように関わり、共生していくか』を考えることが大切です。たとえば、菌糸体を利用する場合、それを単なる資材ではなく生物として尊重するならば、農業廃棄物と結合する過程で、菌糸体自体が健全に機能しているのかを考えるべきです。森林資源の利用においても、大規模なプランテーションより、多様な生態系が共存する森を適切に管理しながら活用するほうが環境への負荷を抑えられます」

この視点が示すのは、単に技術革新を進めるだけでなく、人々が「自然に溶け込みたい」「生物由来のカーボンネガティブ素材を試してみたい」と思うような仕組みを作ることの重要性だ。

「なぜなら、私たちにはもう時間がないからです。使える戦略はすべて活用しないといけません」

Photo by Courtesy of The Living

共生か搾取か。大切なのは「あいだ」にあるよりよい選択肢を見極めること

一方で、「自然との共生」という言葉は耳触りこそ良いものの、しばしば人間の都合で自然を「利用」することの、都合の良い言い換えとして使われてしまうこともある。生き物と共に建築をつくるという発想が、本当に“共にある”関係を築けるのか──その言葉の裏に、無自覚な搾取が潜んでいる可能性はないだろうか。

デイビッド氏が関心を寄せる「マルチスピーシーズ・アーキテクチャー(多種共生型建築)」は、その問いに向き合う試みの一つだ。人間中心の建築から脱し、設計段階から他の生き物にも配慮するという視点が求められる中で、彼はこの問いを“食”の倫理と重ねて説明する。たとえば、「貝は食べるが、魚や牛は食べない」と線引きする人がいる。これは、進化した神経系を持つ生物ほど苦痛を感じる可能性が高いためだ。建材選びにおいても、似たような倫理的基準が考えられるかもしれない。植物の利用は比較的受け入れられても、神経系を持つ生物を素材とすることには慎重であるべきかもしれない、と。

しかし、問題は単純ではない。近年の研究では、木々が菌糸体を介してコミュニケーションし、ダメージを受けた際に“痛み”に近い反応を示す可能性も指摘されている。こうした発見が増える中で、どこまでを「搾取」とし、どこからを「共生」とするのか、その境界は曖昧になりつつある。

さらに、気候変動や生態系の変化が進む現代では、単に利用を控えるだけでは問題の解決にはつながらず、何もしないこと自体が新たなリスクを生む可能性もある。デイビッド氏は、大切なのは「絶対的な善悪の判断」ではなく、「複数の選択肢の中から、より良い道を選ぶこと」と捉える。「完全に自然を守る」か「徹底的に利用する」かという二極的な発想ではなく、その間にあるよりよい選択肢を見極める必要があるのだ。

「私たちは、もはや過去の“理想的な自然”に戻ることはできません。しかし、それでもより良い方向に進むことはできるはずです」

Photo by Kris Gaves, courtesy of The Living

バイオマテリアルはどこまで広がる?重要なのは、どれだけ炭素を吸収し固定できるか

デヴィッドは、バイオマテリアルを評価する際に重要なのは単に「それが生物由来であるかどうか」ではなく、「どれだけの炭素を吸収し、貯蔵できるか」だと強調する。たとえば菌糸体は、大気中の炭素を吸収した農業副産物と組み合わせることで、カーボンネガティブな建材をつくることが可能になる。

彼が菌糸体素材の可能性に初めて気づいたのは10年前のことだった。当時、協働相手であったスタートアップ「Ecovative」は、菌糸体を梱包材として活用していた。この技術に大手企業の3Mなども関心を示し、菌糸体がプラスチックのように多用途な素材プラットフォームになり得ると考え、投資を始めたのである。

「プラスチックは、薄く柔軟なものから硬く耐久性のあるものまで、多様な形状に加工できます。同じように、菌糸体も汎用性を高めることで、レザーやフォーム材の代替から、建築資材にまで応用できる可能性があります」

しかし、それを実現するのは簡単ではない。レンガひとつのアイデアだけで、魔法のようにすべて解決するわけではないのだ。デイビッド氏自身の考え方も、この10年で進化した。かつては「使い終わった建材を堆肥化すること」が最善策だと考えていたが、今では「それだけでは不十分」だと指摘する。

「もし建材をすべて堆肥化するのなら、炭素のバランスはゼロに近づくかもしれません。しかし、今私たちに必要なのは“ゼロ”ではなく、“マイナス”なのです。炭素を固定するには、そもそも堆肥化しない方がよい。特に、大気中から除去された炭素を含む素材であれば、それを100年間建材として使い続ける方が、はるかに効果的なのです」

「未来の技術」から「今使える技術」へ──ドロップイン・テクノロジーという発想

バイオマテリアルをスケールさせ、実用化するためのアプローチは大きく2つある。1つ目は、未知の可能性を追求するイノベーション。菌糸体の種類や育成条件の違い、異素材との組み合わせなど、新たな研究の余地は広がっている。

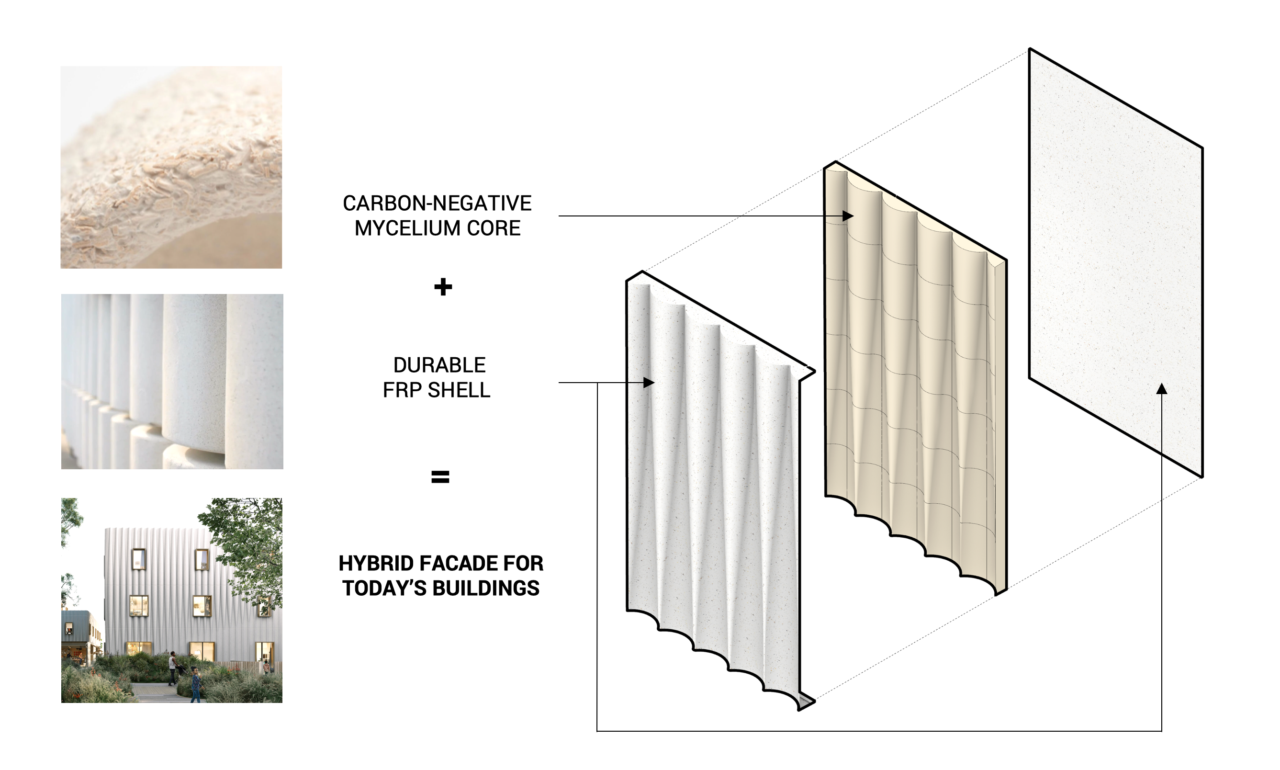

しかし、2つ目の方向性として、デイビッド氏が近年注目しているもう一つの方向性が「ドロップイン・テクノロジー(Drop-in Technology)」だ。これは、現在の建築基準やサプライチェーンの中で“今すぐ使える”形で導入できる技術を指す。

「たとえば、菌糸体素材の表面に非常に薄い合成素材をコーティングすることで、耐久性や防火性を高めた“折衷型”のバイオマテリアルを開発しています。完全に自然由来ではありませんが、カーボンネガティブな特性を活かしつつ、現行の法規制にも適応できるバランスを取ることが可能になります」

Photo by Courtesy of Autodesk, Factory_OS, Kreysler & Associates, and Ecovative

現在、彼のチームはカリフォルニアでこの新素材を使ったパネルを製造し、実際の建築プロジェクトに導入しようとしている。もしこの試みが成功すれば、他の建築家やメーカーも同様の方法を採用し、市場への普及が加速する可能性がある。

「最終的な目標は、バイオマテリアルがセメントボードや漆喰、金属サイディングのように、“日常的に選ばれる選択肢”になることです」

しかし、新素材の市場導入には、技術開発以外にも多くの課題がある。防火性や耐久性の試験、建築基準への適合、行政の認可取得など、クリアすべきハードルは多い。

気候変動のスピードを踏まえると、「15年後や25年後になってようやく使えるような技術では、現状のペースには追いつけないかもしれない」とデイビッド氏は警鐘を鳴らす。だからこそ、将来の可能性を追い求めるだけでは不十分であり、今すぐ実用化できるかたちで技術を適応させることが重要なのだ。

「新しいカーボンネガティブ素材を認証するプロセスは、10年前にHy-Fiをつくったときのようなワクワクする実験ではなく、地道で時間のかかる作業です。それでも、誰かがこのプロセスを前に進めなければ、バイオマテリアルは決して普及しません。問題は、この役割を引き受けようとする人がまだほとんどいないことです。だからこそ、私たちは積極的にこのプロセスに取り組んでいるのです」

バイオマテリアルは、単なる未来のテクノロジーではない。今この瞬間にも、建築を変えるための手段として、社会に実装されようとしているのだ。

Photo by Kris Graves, courtesy of The Living

編集後記

「10年前にこの素材を作ったとき、周りからは『キノコで素材を作るって……何それ?』という反応がほとんどでした」

その頃の驚きや疑念は、いまや建築やデザインの分野で常識に変わりつつある。実際、現在ではパーソンズ美術大学などの教育機関で菌糸体の素材が取り入れられ、さらには医療や自動車産業でも研究が進んでいるという。この変化は、自然と人間の関係性を問い直した、新しい価値観の広がりを象徴しているのかもしれない。

都市化と人口増加に伴い、今後30年で建築環境は2倍になると予測されており、炭素排出量をゼロにまで削減する必要がある。インタビューの中でデイビッド氏は「私たちには、もう時間が残されていない」と強調した。

革新的なアイデアを単なるユートピア的な夢で終わらせないためには、実践への移行が不可欠である。そしてそれは、技術の開発にとどまらず、社会全体に深く根付く「共生」への価値観そのものを根本から見直し、再構築することに他ならない。