Sponsored by 今帰仁村観光協会

「今帰仁」と書いて、読み方は「なきじん」。「やんばる」と呼ばれる沖縄本島北部、本部半島の北側に位置する村の名前だ。

大型ショッピングセンターや娯楽施設などがなく、“何もない村”とも言われるこの村──しかし、何もないということは翻って、「手つかずの自然や歴史ある文化がそのまま残っている」ということでもある。

沖縄の中でも特に透明度が高いと言われる青い海、原生の植物が生い茂る森林公園、世界遺産でもある今帰仁城跡、フクギ屋敷林が残された集落、人工の光に邪魔されない満点の星空──こうした“ありのまま”の沖縄を満喫できる今帰仁に心惹かれ移住する人や、ひそかに足を運ぶファンは多いという。

そんなありのままの自然や文化が残るフィールドは、効率的な働き方や急ぎ足な生き方が求められる現代において、一度立ち止まって自分や周囲と向き合い、本当に大事なことや豊かな生き方を改めて問い直すことができる場所でもある。

そうした背景から、今帰仁村では「ウェルネス」をテーマに、主に企業を対象としたプログラムを提供している。五感を使い心身を整えるさまざまなプログラムを、今帰仁の海や森といったフィールドをめいっぱい堪能しながら体験できるほか、養成講座を修了して村から認定された村民ガイドを「今帰仁ちゅーなー」と呼び、“土地の語り手”として巻き込むなど、まさに地域に根差したウェルネスプログラムのあり方を体現しようとしているのだ。

今回IDEAS FOR GOOD編集部は、2025年2月20日・21日に行われたモニターツアーに参加した。今帰仁村ならではの魅力とはどのようなものなのか、土地の文化や歴史から、これからのウェルネスにつながるどのようなヒントを学べるのか。今帰仁村の自然や人に囲まれて心と身体を整える1泊2日の旅の様子を、レポートしていきたい。

“何もない”からこそ、自分の心と身体に向き合える場所に

今帰仁村は、橋で渡れる離島の古宇利島を含む、人口約9,000人の小さな村だ。すぐ左隣の本部町には「美ら海水族館」が、右手には本土と古宇利島をつなぐ古宇利大橋といった観光名所があり、近辺に訪れる観光客は多い。

一方で、その間をつなぐ今帰仁村内は、観光客に素通りされてしまうという課題があった。観光協会が調べたところ、その平均滞在時間はたったの15分。村内にある100を超える宿も十分に利用されておらず、1回の旅行あたりの平均宿泊数は1泊に満たなかったという。

手つかずの海や山、歴史ある集落やあたたかい村民──そんなポテンシャル溢れる今帰仁の魅力を伝えたい。そう考えていた今帰仁村観光協会が同時に着目したのが、企業で働く人たちのメンタルヘルスや健康課題だった。日本では約8割以上の労働者がストレスを感じているというデータもある中、今帰仁の稀有な地域資源や文化は、これからの本質的な豊かさを改めて教えてくれるフィールドになるに違いない。そう考えて生み出されたのが、企業向けのウェルネスプログラムだ。

プログラムでは、森や海でのセラピー、アロマや琉球料理体験、沖縄の原風景が残る集落さんぽなど、五感をフルに使う多様なプログラムが用意されており、それらをワーケーションやチームビルディングのプログラムなどと組み合わせ、企業の要望に合わせてカスタマイズして提供している。

加えて、プログラムに欠かせない存在なのが、訪れる人が今帰仁の自然の中で心身を整える=“チューニング”を促す役割を担う村民ガイド(なきじんちゅ=今帰仁の人)、通称「今帰仁ちゅーなー」たちの存在だ。

今帰仁ちゅーなーになるためには、今帰仁村観光協会が用意する6日間の「養成講座」を受ける必要がある。講座では今帰仁の歴史や文化、企業のウェルネスやメンタルヘルス、SDGsなどについて基礎から学ぶ。

各回の講義には必ずワークショップやディスカッションが組み込まれており、参加者の主体的なアウトプットまでつなげていくという。そのうえで、最終的に森林や海のガイド、ヨガ、アロマ、食事など、ウェルネスを軸に自分の好きなことや才能を活かしてプログラムに貢献できるのだ。

2025年3月現在は第三期生の養成講座が終了し、今帰仁ちゅーなーの総数は25人にまで達した。今帰仁村観光協会としても、村や周辺地域からの今帰仁ちゅーなー制度への反響は予想を超えた大きなものだったという。今帰仁村観光協会の事務局長を務める横澤さんは、こう語る。

横澤さん「当初は候補者が集まるのだろうかと不安もあったのですが、蓋を開けてみるとものすごくたくさんの方が応募してくれて。今帰仁が好きで、今帰仁のことを伝えたいという人が、たくさんいたということですね。また、これまでに参加してくださった方々はこちらが驚くくらい皆さん主体的で、講座の場自体がとても良い時間になっていると感じています」

そんなウェルネスプログラムは、村内のカフェ兼レンタルスペース「Happy moreくくる」でのランチから始まった。のんびりとした集落にぽつんと佇む平屋の建物。手前に咲くハイビスカスが、南国を感じさせてくれる。

Happy moreくくる

この日のランチは、カフェ名物の米粉パン、それに沖縄野菜のサラダや店の周辺に生えているというパパイヤを入れた三色ナムルなど、地元の食材を使ったプレートだ。発酵調味料で味付けがされた身体に優しい料理に、ほっと一息つく。

Happy moreくくるのランチ

今帰仁村の集落に生えるフクギの葉に名前を書いて、簡単に自己紹介。沖縄県内の企業を対象にしていた今回のツアーには、島内の企業に長年務める人、沖縄出身で地元の観光業に携わる人などが参加していた。企業人として参加しているからか、表情はまだ若干固い。

自己紹介の様子

台風や津波から集落を守ってきたというフクギの葉は、しっかりと厚みがあって硬い。

ランチ後のオリエンテーションでは、この事業の背景や想いを、横澤さんが丁寧に説明してくれた。過去のツアーの中で、産業医監修のもと、プログラムが心身にもたらす影響を示すデータを取得・分析しており、ツアー参加後は「イライラ感」や「身体愁訴」の改善を優位に認めている結果がでた。医学的にもしっかりと検証を試みている点など、細部まで考え抜き作られたプログラムに期待が高まる。

(写真右)今帰仁村観光協会事務局長 横澤一美(よこざわ・かずみ)さん

(左)Happy more くくる店主の山本ゆかさんも、今帰仁ちゅーなーのひとり。(右)店の外には料理に使ったというパパイヤが。

自分の中にある空気を吐き出す。動いて笑う、コミュニケーションキャンプ

オリエンテーションを終えたら早速、最初のプログラムに入っていく。コミュニケーションキャンプと呼ばれるこの数時間は、村内の運動公園の施設にある畳の間で、長めの自己紹介や身体をほぐす軽い運動を行った。

横澤さん「このプログラムの目的は、一度自分の中にある空気をぜーんぶ吐き出すこと。じゃないと、新しいものが入ってこないからね」

ここでファシリテーションをしてくれたのは、今帰仁ちゅーなーの岩田希美子(いわた・きみこ)さん。岩田さんは神奈川の出身で、普段は子どもに水泳を教える仕事をしている。住んでいるのは今帰仁村の隣の名護市だが、今帰仁村観光協会の観光へのスタンスに強く惹かれて今帰仁ちゅーなーに応募したという。

岩田さん「沖縄を見ていると、どんどん自然や地域が開発され、あっという間にその場所の風景が変わっていってしまうことに、なんだかなあ、と思っていて。そんな中、今帰仁村観光協会さんが『ありのままを活かした観光をしよう』という理念を打ち出しているのを知り、とても共感したんです。沖縄に、まるっとある自然。それを楽しめた方が、よっぽど豊かなんじゃないかって思うんです」

岩田希美子さん

「人生最後の晩餐に何食べたい?」「座右の銘は?」「今一番欲しいものは?」ランダムに引いた紙に書かれたちょっと考えさせられるお題に答えていくうちに、それぞれの個性がちらりと見え始める。岩田さんの朗らかな笑顔と明るい声につられて、段々と一同の表情がほぐれていく。

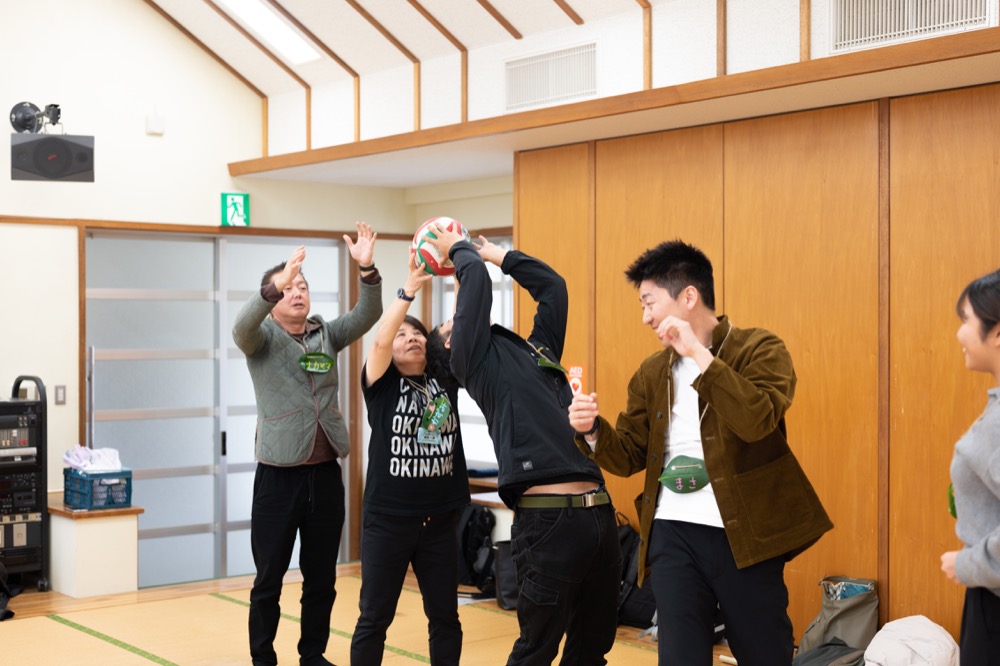

続いて、身体を使うゲームへ。チームでボールを手渡すスピードを競ったり、数人で協力し、フラフープを一本指で床まで降ろしたり……大人たちがそうした“遊び”に真剣になる様子はどこかクスリと笑えるものでもあり、お互いの距離を縮めてくれる時間だった。

ボールゲームの様子。回を重ねるごとに真剣な表情に

香りを手がかりに、自分の心身の状態を知る。海のそばでのアロマクラフト体験

身体の中のよどみをしっかり吐き出した後に行うのは、海のそばでオリジナルの香りを作るアロマクラフト体験だ。場所は、運動公園のすぐ下にある「村民の浜」。坂を降りるとすぐに、広々とした白い砂浜と青い海が見えてくる。

村民の浜

ここで講師を務めるのは、アロマセラピストの資格を持つ今帰仁ちゅーなーの喜屋武衣住(きゃん・いずみ)さんだ。喜屋武さんは、愛知から沖縄の那覇に移り住んだのち、今帰仁に強く惹かれて移住を決めたという。今帰仁ちゅーなーに応募したのは、自分の人生を開いてくれたアロマを通して大好きな今帰仁の良さを伝えることに貢献したいと感じたからだという。

喜屋武さん「今帰仁の人は、外から来た人にもみんなすっごく優しくてウェルカムだったんです。それで、『私、ここなら生きていけるかも』と思い、移住を決めました。また、今帰仁には本当に自然体の人が多いなと感じるんですよね。起こったことに対してあれこれと考えず、物事をそのまま受けとめて、その時その時を生きているというか。村の子どもたちを見ていても、とってもマイペースでのびのびしているなと感じます」

喜屋武衣住(きゃん・いずみ)さん

今帰仁の魅力をそんな風に捉える喜屋武さん。始めに参加者一人ひとりのアロマとの距離感をヒアリングしてから、アロマオイルについて説明していく。

喜屋武さん「アロマオイルは、全て植物から作られているものです。例えばラベンダーであれば、両手いっぱいに抱えきれないほどの量をじっくり煮詰めて、やっと一滴のオイルが抽出できる。つまり、とても貴重な自然の恵みなんですね。それぞれにその植物固有の効用があり、私たちの身体やメンタルにとって素晴らしい働きをしてくれることが、科学的にも証明されているんです」

「普段は頭ばかり使っているから、それを一旦ストップさせましょう」そう言って喜屋武さんが取り出したのは、今帰仁村で育った月桃(げっとう)の香りだ。

月桃は沖縄全土に広く分布する、沖縄で古くから薬草として親しまれてきた植物なのだという。抗菌や防虫、健胃、整腸といった効用があり、葉を食べ物に巻いて腐敗を抑えたり、癒やし効果のある香りはアロマオイルやハーブティーにしたりと、生活の知恵としてさまざまな方法で活用されてきた。

そんな月桃のアロマオイルを、全員が手首に一滴ずつたらして、胸いっぱいに吸い込みながら海に向かってふうーっと深呼吸。海の風が爽やかな甘みのある月桃の香りをふわりと広げ、さっきまで弾んでいた身体がスーッと落ち着いていく。

身体と心を落ち着けたら、いよいよ自分の香りを作っていく。まずは、ケースに入った16本のアロマオイルの中から、目を瞑り、直感で1本のオイルを選ぶ。

筆者が選んだのは、バジルの香り。嗅いでみると自分が想像していた“バジル”よりもぎゅっと濃縮された、独特な香りがする。「直感でバジルを選んだ人へのメッセージは、『もっと適当でいいんだよ!』。だから、子ども心のあるオレンジを足してみると良いですよ」喜屋武さんがそんな風に教えてくれる。

もう、十分「適当」だと思うけどなあ。いや、自分を「適当」だと思い込んでいるからこそ、そうならないように普段から気を張っているんじゃないのか……そんなことを自問自答しながらバジルの香りを自分の瓶に入れ、次は16種類の香りの中から、好きなものや効用を期待したいものを数滴ずつ加えていく。

どの香りが心地よいか、一滴足したらどんな香りに変わるのか。自分の香りを作るとなると、香りの嗅ぎ方がぐんと主体的になり、嗅覚が段々と開いていく。

「なるほど。この香りに惹かれるということは、最近、人に合わせて疲れていませんか?」「うーん、そう言われるとそうかもしれませんねえ」……そんな会話をしながら、周りも皆、渾身の一本を作ろうと真剣だ。

最後は、「最高の香りができた!」と満足気な人も。「どれどれ……」とお互いの香りを嗅ぎ合ってみると、やはりそれぞれが微妙に違う、その人だけのオリジナルの香りが完成していた。

アロマクラフトの様子。喜屋武さんが一人一人にアドバイスしながら各自で香りを作っていく

香りを介して、今の自分の心や身体の状態に向き合う。そこから、これからどんな状態になりたいだろうかと考える。海という自然を目の前にして行うからこそ、アロマオイルの香りが自然の恵みであることにもより意識が向く。頭の中が穏やかにリフレッシュされた、贅沢な時間だった。

後編では、2日目に行われた琉球料理を学ぶプログラムや森のセラピーなどについてレポートしながら、沖縄や今帰仁村に根付く文化や暮らしの知恵から得られるウェルネスのヒントを探っていく。

(左)喜屋武衣住さん (右)岩田希美子さん

記事中写真撮影:Shio Yamasaki

【参照サイト】沖縄県今帰仁村 企業向けウェルネスプログラム

【参照サイト】今帰仁村観光協会が、企業の人材育成や健康経営をサポートする体験滞在型ウェルネスプログラムを正式リリース