近年、サステナブルファッションに対する社会の注目が高まっている。日本では約4割の人が関心を寄せ、具体的な取り組みに踏み出している人も少なくない。これを受けて企業は、環境負荷の軽減を目指した素材の開発や、石油由来ではない原料の製品づくりを推進している。

しかし、そうした“環境に優しい”はずの素材に関して、サステナブルとは言い難い実情も浮き彫りになりつつある。服の素材そのものは環境負荷が軽減されても、その製造・加工・運搬などの工程において環境負荷が増幅する可能性があるからだ。こうした課題に切り込むのが、世界のファッションブランド250社を対象に、サプライチェーンにおける気候変動・エネルギー問題についての透明性を調査した『What Fuels Fashion?(ファッション透明性インデックス脱炭素編)』だ。

本記事では、レポートで明らかになったファッションをめぐるエネルギー源や素材、公正な移行、生産量における情報開示や取り組みの現状と課題に迫っていく。ファッション業界という大きな分野全体が変わるには、長い時間を要する。その現実に向き合いながら、着実な一歩を共に踏み出すための土台として、レポートを紐解いていきたい。

1着の服が負う「サプライチェーン全体」のエネルギー源は不透明なまま

レポートによると、58%のブランドが持続可能な素材の使用目標を公表している一方で、原材料や輸送なども含めたサプライチェーン全体のエネルギー源を開示しているのはわずか11%に過ぎない。

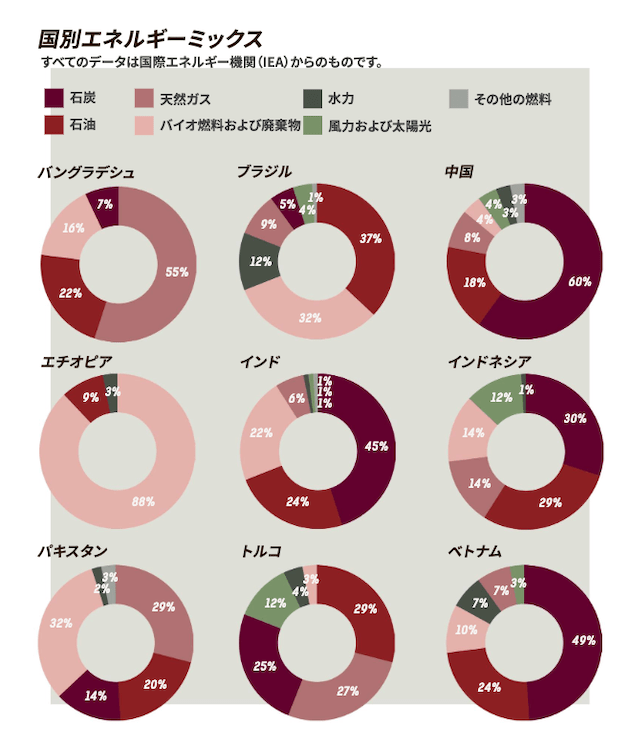

これは、約9割のブランドに関してサプライチェーンの中で化石燃料をエネルギー源とした工程を含む可能性が高い一方、その実情が不明確であることを示す。Science Based Targets(SBTs)に承認されたブランドの温室効果ガス排出量のうち、平均96%がスコープ3に由来すると言われており、ここに該当する原材料の調達や上流での輸送を行う国は中国やバングラデシュ、ベトナムなど一部の国に集中する。しかし、主要な衣料品製造地域の多くは未だ化石燃料の依存度が高いのだ。

素材そのものにも課題が残る。現在、世界の石油消費量のうち、化石燃料由来の合成繊維は1.35%を占める。わずか1%程度だが、これはスペインの年間石油使用量を上回る。また、繊維製品の内訳において化石燃料由来の素材は、2022年に全体の57%、2023年に60%を占めた(※1)。2030年までにこの割合は73%にのぼり、その85%をポリエステルが占めると予測されている。現在の傾向に手を打たなければ、化石燃料の使用量はますます増えるというわけだ。

ただし、綿花のような天然素材であれば全く問題がないわけでもない。綿花も、栽培や加工、輸送に大量の化石燃料を消費しており、特に紡績や染色などの工程は大量の電力と熱を消費するという。その工程の多くが化石燃料由来のエネルギーによって支えられており、加工段階における温室効果ガスの排出削減が求められる。

そもそも、年間の繊維構成比を開示しているブランドはわずか33%にすぎない。1着の服の素材はかろうじて可視化されているものの、その服のサプライチェーン、さらに事業全体での素材の選択による脱炭素化の取り組みは不透明なままだ。

再エネへの移行支援、情報開示は6%のみ

脱炭素化の目標を掲げ、実現するには、ブランドによる金銭的な移行支援も必要だ。しかし、これも決して十分とは言えない。主要ファッションブランドのうち、サプライチェーンにおける再生可能エネルギーへの投資額を開示しているのはわずか6%。残る94%は再生可能エネルギーへの投資について情報を開示していない。

これには、多くのファッションブランドがサプライヤーと1年を超える契約をしないという慣習も影響しているそうだ。契約期間が短い場合、銀行も融資を行いにくく、短期的な利益を過度に重視する姿勢が再生可能エネルギーへの投資を妨げると指摘されている。脱炭素化を加速させるには、利益偏重型の慣習やシステムからの脱却も重要になるだろう。

労働者を無視した再エネ化は「植民地的」

再生可能エネルギーへの移行は、単にエネルギー源を変更するだけであってはならない。重要なのは、移行の影響を受ける労働者の人権や地域社会を損なうことなく「公正な移行」を実現することだ。

しかし、気候変動対策により雇用が危ぶまれるサプライチェーン労働者の雇用維持・スキルアップに向けたブランドの取り組みを開示しているブランドは4%にとどまる。その土台となるであろう、気候変動戦略に伴う影響への対応における労働者および地域との関わり方を開示しているブランドは6%であり、これはファッション業界におけるトップダウンかつ植民地的な関係性が未だ根強いことを映し出している。

また同業界の生産国の多くは、気候変動の影響を受けやすい。例えば2022年、パキスタンの綿花作物の45%以上が洪水の被害に遭い、約4,100億円相当の綿花が豪雨で流された可能性がある。しかし、こうした被害に対し、ファッションブランドからの保障や政策支援などはほとんどみられない。気候危機の影響を受けた労働者への金銭的補償を行っているブランドはわずか3%にすぎないのだ。

今後、異常気象によって、ファッション業界では100万人近くの雇用が失われると推定されている。脱炭素化を公正なものにするため、企業が事業の影響を被る労働者や地域社会に対して責任を持ち、搾取のない労働環境を確保することが求められる。

経営者は環境負荷増でも“成功”状態?

環境負荷が高いとされるファッション業界で、脱炭素化の舵取りを託される各ブランド経営陣の責任は重い。企業の間では、役員報酬と気候関連指標を連動させる取り組みも広がっており、S&P500指数に含まれる企業のうち2021年時点で約25%、2023年時点で54%が導入している(※2)。しかし、ファッション業界では脱炭素化よりも株主価値を優先する傾向が強く、役員報酬も基本的に株主利益の最大化に基づいて決定されているとの指摘が挙がる。

実際、大手ブランドや小売業者のうち、経営幹部の報酬とバリューチェーン全体での炭素削減の連動性を開示している企業は18%にとどまる。また、役員ボーナスのうち炭素削減と連動している割合まで開示している企業は11%であり、ほとんどの企業で脱炭素化が経営陣の報酬に直接的な影響を与えていないことが分かる。

つまり、多くのファッションブランドでは環境負荷を増やしながらも“成功”とされる状態が続いているのだ。ただし、これはファッション業界に限った話ではない。経営層の報酬と気候変動対策の連動はまだ実験段階にあり、インセンティブの弱さやバリューチェーン内の対象範囲の決め方などの課題は残る(※3)。ファッション業界も、同様の立ち位置にあると言えるだろう。

過剰生産に歯止めをかける脱成長へのコミットメントは2社のみ

ここまで見てきたように、ファッション業界における脱炭素化の動きは鈍い。さらに根本に立ち返ると、この業界は長年大量生産・大量消費の仕組みによって成長を遂げてきた。そもそも、このビジネスモデル自体に限界がある。

世界の衣料品の消費量は2030年までに63%増加し、総販売量は2050年までに現在の3倍以上、約1億6,000万トンに達する見込みがあると指摘されている。このまま大量生産・大量消費・大量廃棄のスタイルが続く中で、脱炭素化の取り組みが現行のレベルにとどまるならば、温室効果ガス排出量の増加は助長され続けるだろう。

この構造を脱するために、レポートはファッション業界に対して規模の縮小と生産量の減少を呼びかける。その前提となるのが、企業による「生産量の公開」だ。さらに、生産量の減少に向けた動きを測るには、生産と消費の計画的削減を通じて経済活動とプラネタリー・バウンダリーとのバランスをとることを目指す「脱成長」へのコミットメントを注視することも重要だという。

しかし、大手ブランドの89%は年間生産量を公表していない。脱成長へのコミットメントを公表している大手ブランドはSuperdryとUnited Colours of Benettonの2社のみであり(※4)、99%のブランドは新品の衣服の生産を削減するコミットメントを出していない。いくらサステナブル素材を使った耐久性のある衣服であっても、大量に生産し続ければ環境負荷は増大するばかりだ。オスロメット大学の研究は「ファッション業界の環境負荷を減らす最も効果的な方法は単に製品寿命を延ばすことではなく、生産量を削減すること」と指摘する。

生産量を削減しながら企業が経済的に持続するモデルをいかにつくりだすか──難解な課題ではあるが、この挑戦に挑むブランドこそ、次の時代をつくりだしていく先例になるのではないだろうか。

まとめ

ファッション業界の持続可能性を真に実現するためには、まず現状を示すデータを開示することを土台としつつ、労働者や地域社会を考慮した「公正な移行」を推進すること、経営陣が脱炭素化の責任を負う仕組みを確立すること、そして過剰生産を抑制する脱成長の考え方を取り入れることも重要だ。特に、同レポートを発行したFashion Revolutionは、主流ファッションブランドに対して「化石燃料からの公正な移行に年間収益の少なくとも2%を投資すること」を強く求めている。

一方で、ファッション業界という大きな分野では未だ小さな光かもしれないが、変化の兆しがあることも忘れてはならない。例えば、服の製造を一つの地域内で完結させる「マイクロファクトリー」という取り組み。繊維そのものは製造できないという課題は残るが、工程をアウトソースし過ぎず自らの手で作ることで情報の透明性を高めることができる。

また、自然を取締役に任命したブランドや、大量生産型に異を唱えて消費量の減少を目指すブランドも存在している。まだ一部組織の取り組みだが、彼らが実践している新たな組織構造や生産の理念を、より大きなブランドが実装することも不可能ではないはずだ。

これらの事例は、ファッション業界が大きな変化を起こすことができる可能性を示している。その後押しを受けて、世界の主要なファッションブランドは実質的かつ本質的な取り組みが求められる正念場にあると捉え、相応の資金をもって構造的な変化を起こしていくべき時季にあるだろう。

※1 Materials Market Report 2024|Textile Exchange

※2 Climate Metrics Surge in Executive Compensation Plans —From 25% to 54% in Just Two Years|The Conference Board Inc.

※3 Ritz, R. A. (2022). Linking Executive Compensation to Climate Performance. California Management Review, 64(3), 124-140.

※4 国際的に影響力を持つ主要250ブランドにおいて。ブランド一覧は同レポート115ページを参照

【参照サイト】What Fuels Fashion Report Japanese Translation

Edited by Natsuki