「循環こそ、未来のエネルギーだ」──そう信じて進む国がある。

フィンランドは、サーキュラーエコノミーを脱炭素の主要戦略とし、2035年のカーボンニュートラル達成を掲げる。森林資源を活用したバイオエコノミー、金属資源のバッテリー循環、そして産業間での資源共有を進める共生型エコシステムなど、フィンランドの独自モデルが形成され、進化を遂げているのだ。

2024年10月、IDEAS FOR GOOD編集部は、エネルギー移行とサーキュラーエコノミーの最前線を探るため、そんなフィンランドを訪れた。

▶️ 「気候危機の時代をただ生き延びるだけでは足りない」フィンランド環境大臣に聞く、脱炭素と繁栄への道

▶️ エネルギー自立を目指す北欧。フィンランド「水素経済」の最前線

▶️ 短期利益を超えて。森と金属が育むフィンランドのサーキュラーエコノミー

フィンランドは、スタートアップとイノベーションの分野で世界に一目置かれる存在であり、人口あたりのスタートアップ投資額はヨーロッパでもトップクラスを誇る(※)。2024年には4,000社を超えるスタートアップと11のユニコーン企業が活動し、その評価額は合計で100億ユーロを突破。中でもクリーンテックやサーキュラーエコノミー分野では、国内外から注目を集めている。

この背景には、政府による積極的な支援に加え、産学官の連携や教育、起業家の誘致といったエコシステム全体の力強い後押しがある。フィンランドでは今、スタートアップや研究者、行政が一体となり、脱炭素と循環経済の両立を目指しながら、新たな経済モデルの構築に挑んでいるのだ。

本記事では、そうした挑戦の最前線に迫りながら、フィンランドがいかにして経済と環境の好循環を実現しようとしているのか、その全体像を紐解いていく。

ノキアの危機が生んだ、新たなスタートアップの波

フィンランド政府は、2030年までにR&D投資をGDPの4%に引き上げるという野心的な目標を掲げており、OECD諸国の中でも研究開発への注力が際立っている。

また、フィンランドを代表する世界的な通信機器メーカーNokia(ノキア)の経営危機も、同国におけるイノベーションとスタートアップの活性化に大きな影響を与えた。ノキアは離職者に対し、シード資金の提供や自社特許の使用許可を含む起業支援プログラムを実施していたのだ。

このような支援のもと、ノキアの経営危機によって職を失った技術者や専門人材は、エスポー市、アアルト大学、フィンランド技術研究所(VTT)などと連携し、新たなスタートアップを次々と立ち上げていった。言い換えれば、ノキアの経営危機はフィンランドにおけるイノベーションと起業の新たな波を生み出し、同国の経済競争力向上に寄与した出来事であったと言える。

さらに、2008年に首都ヘルシンキで始まったのが、スタートアップや投資家向けのイベント「Slush(スラッシュ)」である。当初は約250名の参加者でスタートしたが、その後毎年規模を拡大し続け、2024年には90カ国から1万3,000人以上が参加する世界的なスタートアップ・エコシステムへと成長を遂げた。参加者には、5,500人以上の起業家、3,300人の投資家、250人のメディア関係者などが含まれ、フィンランド発のグローバルなイノベーションの象徴となっている。

そしてこのようなエコシステムを支えているのが、政府系機関・Business Finlandだ。年間1億ユーロ(約160億円)をスタートアップ支援に拠出し、フィンランド発の起業を促進している。また、国内外の才能ある起業家を取り込むため、すでに他国で活動している外国籍の起業家に対して、フィンランドでの居住権のみならず資本へのアクセスをセットで提供するスタートアップビザ制度を実施。このビザはビジネスフィンランドとフィンランド移民局が直接審査し、配偶者や子どもも同伴可能という魅力的な制度だ。

また、フィンランド最大の応用研究機関であるフィンランド技術研究センター(VTT)も、スタートアップエコシステムにおいて中心的な役割を果たす。VTTからスピンオフした起業家たちは、2019年から2023年の間に、フィンランド国内スタートアップ投資額全体の約8.5%を集めており、技術の商業化と事業化を強力に後押ししているのだ。

様々なユニコーン企業の拠点になっている(資料提供/ビジネスフィンランド)

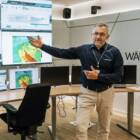

産学をつなぐVTTはイノベーションの要

VTTはフィンランド最大の応用研究機関であり、約2,300名のスタッフを擁し、そのうち45%が博士号を有する。年間予算は約1億ユーロで、450以上の特許ファミリーを保有し、年間約488本の科学論文を発表している。産業界と大学の橋渡し役として、基礎研究と応用研究のギャップを埋め、イノベーションを生み出すパートナーとして国内外から高く評価を集めている。

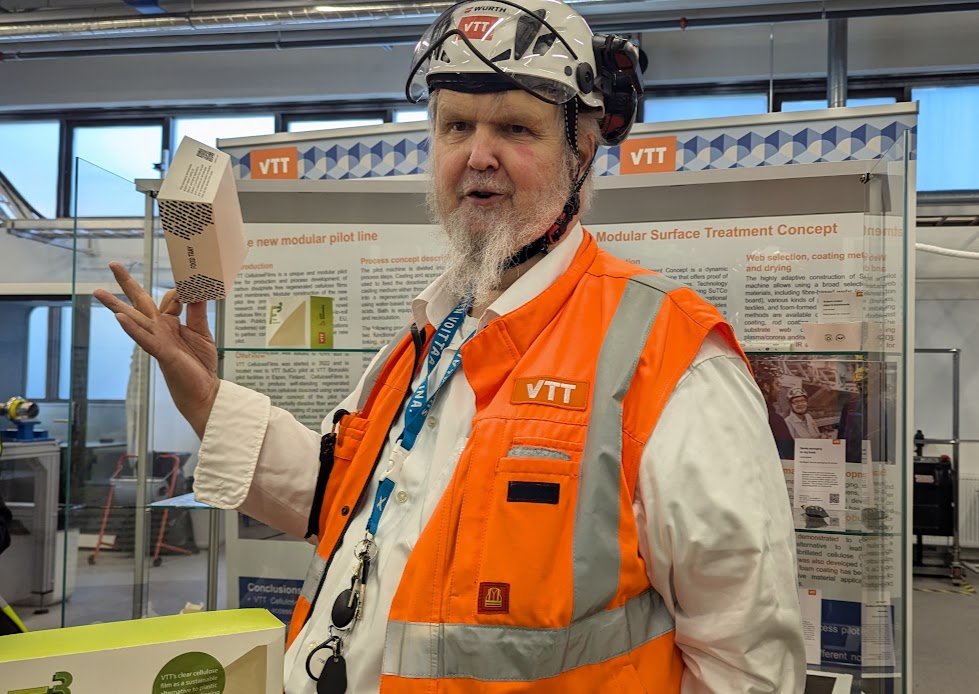

VTTは産学をつなぐイノベーションの要だ。(撮影・西崎こずえ)

VTTは、多様な研究分野をカバーする最先端のパイロット施設を備えており、これがフィンランドの技術開発における大きな推進力となっている。バイオベース施設では、バイオマスの処理や熱化学的変換を通じて、環境負荷の低いバイオ燃料や化学製品の生成を行い、ガス化技術を活用して原料から高付加価値の製品を生み出している。リグニンを酸化処理してコンクリート補強材に転用する研究では、材料の強度を20〜30%向上させ、使用量削減や耐久性の向上にも寄与。ナノセルロース研究施設では、食品包装や建築資材、電子デバイスに応用可能なナノセルロースフィルムの開発も進む。

また、水素エネルギーやカーボン回収・利用(CCU)技術に関する研究も、VTTの重要な柱の一つである。特にバイオベース施設やスマート・マテリアル研究所では、高温電解を用いた水素製造技術の開発が進められており、実際にトラクターなどの産業車両への燃料供給としての利用も実証されている。加えて、バイオマス由来のCO2を原料とし、航空燃料やプラスチック代替品といった化学製品への変換プロセスも研究中である。これらはCCU技術の社会実装に向けた一歩であり、フィンランドのグリーントランジションを牽引している。

VTTの研究資金は、政府助成による基礎研究、民間企業との共同研究、成果の商業化による収益の3つの柱に支えられており、近年では民間企業との連携が全体の約3分の1を占め、増加傾向にある。こうした多角的な取り組みからは、スタートアップも多数誕生しており、VTTはフィンランドの持続可能なイノベーション・エコシステムの中核を担う存在として、その役割をますます強めている。

蜘蛛の糸から着想したSpinnovaの素材革命

VTTから2014年にスピンオフしたSpinnova(スピンノヴァ)は、木材パルプなどのセルロース原料から、有害な化学薬品や大量の水を使わずに繊維を製造する独自技術を開発する、いわばファッション産業のイノベーターだ。

蜘蛛の糸とナノセルロースの構造が似ていることに着目し、木材繊維を蜘蛛の糸のように紡ぐアイデアを得たという。従来の繊維製造とは異なり、溶解や化学処理を行わない「機械的紡糸」によって繊維を生成するこの技術は、世界で唯一のプロセスであり、綿に近い自然な手触りを実現しながら、CO2排出量を74%、水使用量を98%、土地利用を85%も削減できるとされている。このアプローチにより、繊維産業の環境負荷軽減と素材の循環を両立させるのが最大の強みだ。

Spinnovaの技術を用いた製品を背に企業説明をする同社のCEOTuomas Oijalaさん・役職は取材当時(撮影・西崎こずえ)

現在、Spinnovaは自ら繊維を製造するのではなく、技術提供を通じてパートナー企業に生産を委ねるビジネスモデルへと転換しており、自社のパイロット施設では顧客の原料を用いた技術検証や共同開発も行っている。グローバルブランドとの連携も進み、Marimekko(マリメッコ)やAdidas(アディダス)をはじめとする様々な企業が同社の繊維を用いた製品をすでに市場に投入している。また、靴メーカーECCOとの合弁会社では、革の廃材を利用した繊維開発にも取り組むなど、素材開発の幅も広がる。サステナビリティへの高い要求が業界全体に広がる中、Spinnovaは素材・製造プロセス・トレーサビリティにおいて、従来の常識を覆すイノベーションをもたらす存在として注目される。

「空気から食べ物を生み出す」Solar Foods

VTT技術研究センターとラッペーンランタ・ラハティ工科大学(LUT)の共同研究プロジェクトから2017年にスピンオフしたのは、「空気から食べ物を生み出す」というビジョンを掲げるSolar Foods(ソーラーフーズ)だ。

Solar Foodsは従来の農業や畜産に依存せず、空気中の二酸化炭素と水素を微生物に食べさせるガス発酵プロセスによって、完全栄養を備えたタンパク質「Solein」を生産する。この食糧生産技術は農地も水も動物も必要としないため、環境負荷を大幅に削減しながら、将来の人口増加に対応する新たな食糧供給のモデルとして、すでにシンガポールやアメリカで製品化が進んでいる。

今回取材のために、Solar Foods社専属シェフが実際に提供してくれたのは「Soleinランチ」。Solein入りパンとクリームチーズに始まり、植物由来ながら濃厚なリゾット、そしてデザートにはSolein7%配合のバニラキャラメルアイスクリーム。見た目や味は洗練されておりアレンジもしやすく、食物繊維やビタミンB12も含まれているなど、栄養価にも配慮されている。

ランチの主菜・Soleinを用いたプラントベースのクリーミーリゾット(撮影・西崎こずえ)

Solar Foodsの技術は、気候変動、食糧安全保障、そして食文化の変革という三つの課題に取り組んでおり、代替食品としての可能性を持つ。二酸化炭素と電力を利用して「Solein」というタンパク質を生産している。

産業副産物を食用タンパク質に変えるEnifer

また、同じくVTTからのスピンオフで、なおかつ食・環境負荷の低いプロテイン生産に関わるスタートアップには、2020年に独立したEnifer(エニファー)も挙げられる。

VTTで産業副産物を活用したバイオマス発酵や菌類の応用研究に携わった創業者らが、かつてフィンランドの製紙業界で使われていたPEKILO®技術を再活用し、Eniferというスタートアップ企業として食品産業やペットフード向けにマイコプロテインを生産する。具体的には、食品・農業・製紙業などから出る副産物を炭素源として再利用し、わずか4時間で菌糸体を培養、乾燥・粉砕してタンパク質素材として供給している。

この投稿をInstagramで見る

このプロセスは、新たな農地や水資源をほとんど必要とせず、環境負荷を抑えながらプロテインを生産できるのが特長だ。さらにこの菌類由来のプロテインは、サケやエビの飼料からペットフード、さらにはプラントベースのヨーグルトなどヒト向け食品にも応用可能であり、大豆や動物性原料に代わる持続可能な選択肢として注目を集めている。森林破壊の原因ともなる輸入大豆への依存を減らしながら、循環型かつ地域密着型の食料システムを構築する一助となるだろう。

Eniferの現在地について解説する同社の創業者でCEOのSimo Ellilaさん(撮影・西崎こずえ)

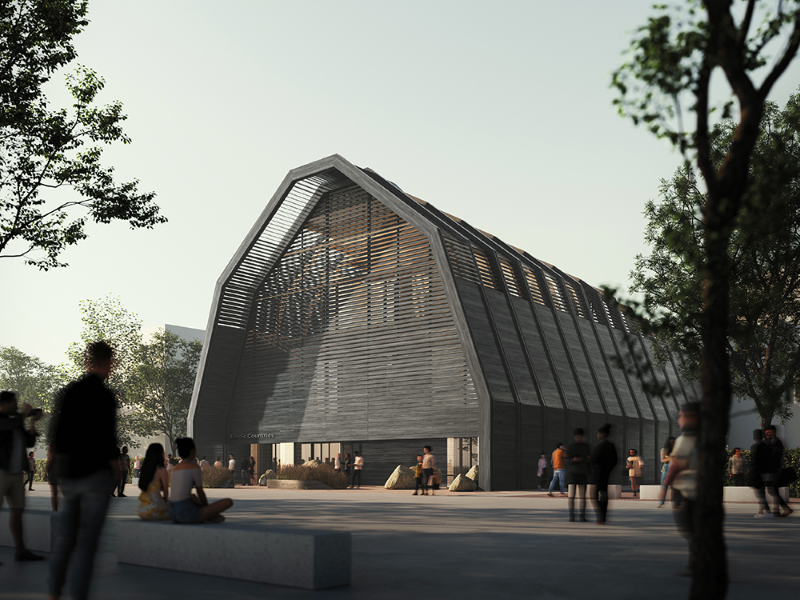

大阪万博に見る北欧流サーキュラーデザイン

こうしたフィンランドのスタートアップエコシステムや研究機関の成果は、国内にとどまらず、国際舞台でも発信されつつある。この記事でも触れた新素材や代替タンパク質技術、循環型都市設計といった先進的な取り組みが、2025年に開催される大阪・関西万博の北欧パビリオンを通じて世界に向けて披露される予定だ。

フィンランドは「信頼・サステナビリティ・イノベーション」という北欧共通の価値観を軸に、グリーントランジションやサーキュラーエコノミーにおける先進的な事例を発信していくという。

写真提供・ビジネスフィンランド

特に注目すべきは、北欧パビリオンの空間設計や展示構成そのものが、サーキュラーエコノミーの原則に基づいて構築されている点だ。木材を主体とした建築は、現地・日本で調達された再生可能資源を用い、輸送に伴う環境負荷を最小限に抑えている。また内部展示では、「循環」「再生」「つながり」をテーマに、北欧5カ国が共通して抱える関心、グリーントランジション、モビリティ、ライフスタイルを軸に、様々な企業の最先端事例が紹介され、没入型メディアやインタラクティブ展示で体感できるよう工夫されている。

たとえば、フィンランドのスタートアップによる食品副産物のアップサイクル技術、バイオマテリアルによる代替パッケージ、自治体と連携した脱炭素都市計画などが、没入型メディアやインタラクティブ展示で体感できるよう工夫されている。

さらに、来場者が行列中にも展示コンセプトを学べる「プレ体験スペース」や、屋上のカフェでは地元と北欧の食材が融合したサステナブルメニューが提供される予定で、五感を通じて「循環する未来の暮らし」を身近に感じることができる構成になっている。大阪万博のパビリオンでは、こうした「小国だからこそ実現できる深い協働」の姿勢とともに、地球規模の課題に対する実践的なソリューションが紹介される見込みだ。

編集後記

フィンランドを歩いて感じたのは、「変化が特別ではない国」であるということだ。技術や研究が机上の理論で終わらず、社会課題に対する具体的な解決策として確実にかたちになっていた。

そこには、理想を語るだけではなく、できることから手を動かす文化と、失敗も前進の一部として受け入れる社会の成熟がある。産官学が境界を越えて協働し、実験と実装のサイクルが自然に組み込まれたエコシステムは、まさに循環そのものだ。

「循環こそ、未来のエネルギーである」──それは、遠い未来の話ではない。今回取材した起業家たちのアイディア、研究者の探究、そして行政のしくみは、いずれも「すでに始まっている」未来の断片だった。私たちが目指すべき社会のヒントは、壮大なビジョンの先にあるのではなく、小さな「できる」の積み重ねにあるのかもしれない。

(取材協力:ビジネスフィンランド・駐日フィンランド大使館)

※ Startup funding in Finland climbs as Europe stalls

アイキャッチ写真:Masato Sezawa

Edited by Erika Tomiyama