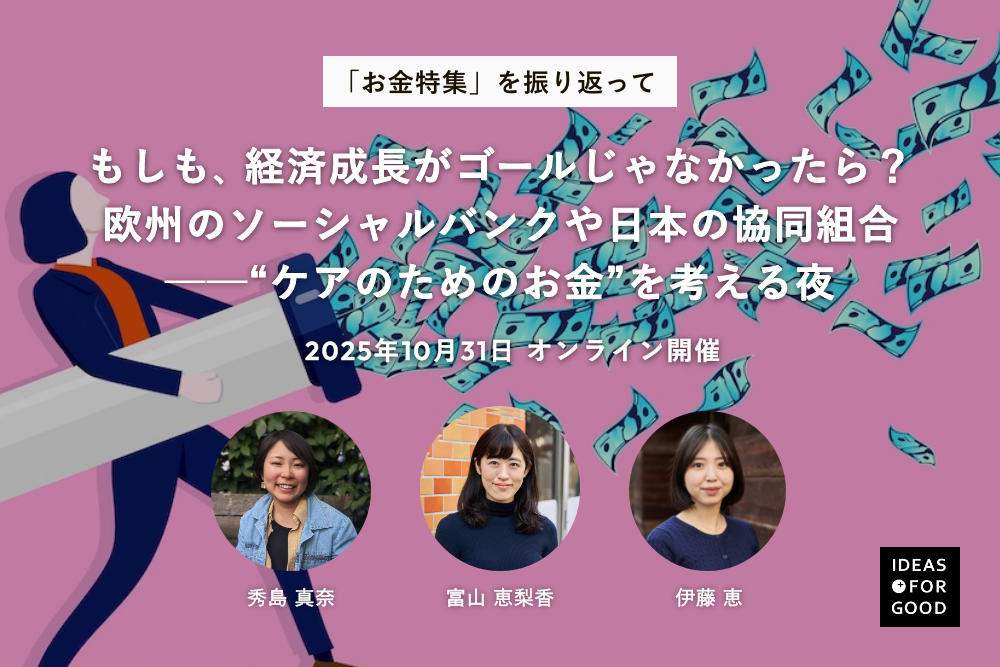

【特集】幸せなお金のありかたって、なんだろう?今こそ問い直す、暮らしと社会の前提

お金は、ただの紙切れでも数字でもない。生き方や価値観、人間関係、社会制度にまで影響を及ぼす「見えざる力」だ。便利で、時に残酷で、そして人間的なこの仕組みは、いつから私たちの当たり前になったのだろう。自己責任が求められる働き方、そして「お金がない」ことを理由に後回しにされる福祉や環境対策──議論は世界中で交わされているが、日々の暮らしの中でお金の本質を見つめ直す機会は少ない。だからこそ今、問いたい。「お金」とは何か、そして私たちはそれとどう向き合っていけるのか。本特集では、経済だけでなく、文化人類学や哲学、コミュニティの現場など多様な視点からお金の姿を捉え直す。価値の物差しを少し傾けてみた先に、より自由でしなやかな世界が見えてくることを願って。

「おひとつどうぞ」

その言葉とともに、小さなかごのなかにコロンとした大きなくるみが盛られている。隣には、滅多に目にすることのないくるみ割り機。初めてのくるみ割りにドキドキしながら、くるみを剥いて、口に入れる。少し欠けてしまった大粒のくるみは濃厚で、その味はいつまでも舌に残った。

ここは、「クルミドコーヒー」。2008年、東京都の西国分寺駅すぐ近くにオープンしたカフェだ。立ち上げたのは、自身も国分寺で生まれた影山知明さん。もとは実家だったこの建物を建て替える際、上階に多世代型シェアハウスを、一階にカフェをつくったことから生まれた場所だという。

その後、国分寺に2店舗目となる「胡桃堂喫茶店」、まちの人々の居場所となる寮「ぶんじ寮」を開設し、地域通貨「ぶんじ」の取り組みはもうすぐ13年になるなど、地域に新しい風を吹かせ続けている影山さん。カフェを始める前は、経営コンサルティングやベンチャーキャピタルといった業界を渡り歩き、ビジネスの成長をぐいぐいと推し進める世界で生きてきた影山さんは、今、国分寺での活動を通してあることを提案している。

「ギブ(与える)から始めること」

それは、私たち一人ひとりにとっての新たなお金との向き合い方であり、人とのかかわり方である。さらに、資本主義に代わる理想の経済のあり方について、影山さんはこんな言葉で表現する──「友愛の経済」。

2025年6月初旬、梅雨入り前の大雨のある日、筆者は胡桃堂喫茶店で影山さんと待ち合わせをしていた。カフェの運営を通して実践している「友愛の経済」から地域通貨やお金のことまで、挽きたてのコーヒーの香りが漂う店内で、影山さんにさまざまなお話を伺った。

話者プロフィール:影山知明(かげやま・ともあき)

クルミドコーヒー / 胡桃堂喫茶店 店主

クルミドコーヒー / 胡桃堂喫茶店 店主

1973年東京西国分寺生まれ。東京大学法学部卒業後、マッキンゼー&カンパニーを経て、ベンチャーキャピタルの創業に参画。その後、株式会社フェスティナレンテとして独立。2008年、西国分寺の生家の地に多世代型シェアハウスのマージュ西国分寺を建設し、その1階に「クルミドコーヒー」を、2017年には国分寺に「胡桃堂喫茶店」をオープン。出版業や書店業、哲学カフェ、大学、米づくり、地域通貨などにも取り組む。著書に「ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済~」(大和書房)、「続・ゆっくり、いそげ ~植物が育つように、いのちの形をした経済・社会をつくる~」(査読版、クルミド出版)。

売上は伸びた。でも何かが違う。「事業計画」をやめた理由

「ビジネスや資本主義は嫌いではなかったし、むしろそこに大きな可能性を感じてもいました。ただ、それが唯一無二の価値観になってしまうと、人間を利用価値でしかみない流れを生んだり、格差や気候変動などさまざまな社会問題が生まれたりする。その限界も同時に感じていたんです。だったら、そうではない経済や経営のあり方を探ろうと思いました」

成長一辺倒の資本主義に代わる、新たな道はないのだろうか。そんな問いを胸に抱きながら、「他人と共に自由に生きる」を合言葉に、カフェやシェアハウスから生まれる、具体的で顔の見える関係に向き合い始めた影山さん。しかし、その道のりはまっすぐではなかったという。

「コンサルティングやベンチャーキャピタル時代の経験から、経営は計画的にやるものだという前提があり、お店を始めて半年くらいはPDCAをしっかり回してやっていたんです。計画や目標を定めて今週はどこまで達成できたかを振り返り、ギャップがあれば毎週の定例会で改善方法を話し合う。PDCAサイクルを回すことで、たしかに売り上げは伸びていきました。

ただ、売り上げが伸びていてもお店の状態が良いとは思えませんでした。この先伸び続けていく感覚はなかったし、チームの雰囲気やスタッフの表情を見ても必ずしも良い状況とは思えなくて。そうしたなかで試しにやってみたのが、スタッフそれぞれの個性を生かす取り組みです。曜日ごとに担当者を決め、その日の夜は各担当者に『必殺技(持ち味)』を生かして好きなスタイルで営業してもらうようにしてみたんです」

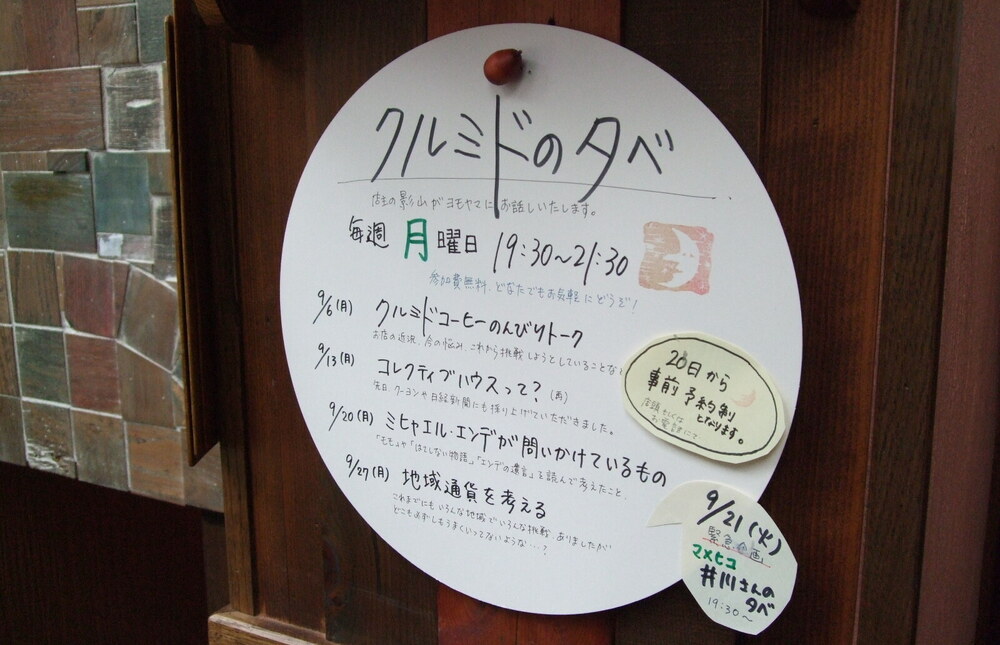

月曜日に影山さんが行っていたお話会「クルミドの夕べ」

当時、朝の10時半から夜の10時半まで12時間営業していたクルミドコーヒー。夜にカフェを利用する人が少なく、夜のカフェ文化を定着させるための方法を模索するなかで始めた取り組みだったという。話をするのが得意な人はお話会を開催したり、お酒が好きなメンバーはお酒を使ったアレンジメニューを出してバーのように営業をしてみたりと、思い思いの発想で夜の営業を始めたそう。

「なかには、上手くいったことも上手くいかなかったこともあったのですが、やってみて『これでいいんだ』と実感しました。一人ひとりの個性や持ち味は、当然クルミドコーヒーという枠からはみ出たところにもある。だからこそ、それが自然に発露し発現していくお店になれば、それを良いと思ってくださるお客さんは必ずいるし、ひいてはそれがお店そのものの成長にもなる。

クルミドコーヒーという像を最初に定義してそこに人を当てはめるのではなく、一人ひとりがのびのびと自由に自分を表現して、そうして起こる日々の出会いや偶発性のかけ合わせに機会を与えていく。そうすることで、もっと違ったお店の可能性が見えるのではないかと思うようになったんです。そのことをはっきりと言語化できるようになったのが創業3年目くらいで、そのタイミングで事業計画はつくらないと宣言しました」

指標となるのは、「生物量」?成長を測る新たなものさし

通常、お店の成長は、売り上げや利益によって測られる。だが、一人ひとりの「個を活かす」運営を始めた影山さんは、お金ではなく、新たに「生物量」という指標で成長を測ろうとしている。

「お店にまつわる取り組みの中には、直接的には利益につながらないけれど、それをすることで、お客さんと特別な関係を結べたり喜んでくれる人がいたりすることもあります。それは、とても大事な価値であり、スタッフ一人ひとりのやりがいにつながっていることもあると思います。

だからこそ、売り上げや利益につながらないことを『意味のないもの』と切り捨ててしまうのが、一番勿体ないことだと思っています。売り上げや利益はもちろん大事。だけど、そこにつながらなくても、その場所で生み出されているあらゆる価値を大切にしていくこと。価値の総量が大きくなっていくことが、僕らのお店の“成長”だと考えているんです。そこに植物のメタファーをかけ合わせて、『生物量』という言葉で成長を表現できないかと考えています」

お客さんからの感謝の言葉や笑顔、信頼関係……それらは間違いなく価値ある大切なものだろう。ただ、資本主義のシステムにおいては、売り上げから外れた部分に焦点を当てすぎると、継続が難しくなる。そうして、売り上げや利益にはつながらないがゆえに見落とされている大切なものが世の中には世の中には溢れている。

では、「生物量を守ること」と「売り上げ」のバランスについて、影山さんはどのように考えているのだろうか。

「僕らは事業の分野を、基本事業・戦略事業・稼ぐ事業の3つに分類しています。通常のカフェの営業や日々行っている定型的なことは『基本事業』。これには時間もたくさん使うし、それに応じた売り上げの規模もそこから出ています。木に例えると幹。でも、それだけをやっていると、それ以上の成長が期待しにくくなったり、飽きも出てきたりします。

そこで、その線をはみ出して、一人ひとりの個性を発揮できるような特別な取り組みを『戦略事業』としてやっています。直接的には売り上げや利益につながらなくてもいいという意識のもと、メンバーがやりたいことであればチャレンジしてもらう。そうやって本気で取り組むからこそ築けるお客さんとの関係性もあると思っています。

ただ、この二つだけではお金が手元に残りにくいので、ある部分でちゃんと計算し、稼ぐことへの意識も当然持っています。粗利益の高いタイプの事業、労働集約的でないタイプの事業などがこれにあたります。この第三の領域があることで収益の全体のバランスがとれるようになる。明確に配分し切れませんが、基本事業は大体70%、あと二つが15%ずつくらいの力配分でしょうか」

利他から始まる「友愛の経済」とそれを促す地域通貨

個を活かすことを大事にしながら、数値化されない価値も“成長”の指標として大切にしてきた影山さん。そうした経営のあり方を「友愛の経営」と呼ぶ影山さんは、それを地域レベルにまで広げた「友愛の経済」という理想の社会像を描く。

「友愛の経済とは、一言でいうと、『利他性が駆動する経済』。資本主義社会においては、基本的に私たち一人ひとりが、自分の利得を最大化するように振る舞うことが前提にあります。消費者は10円でも安い方を選ぶし、企業は10円でも20円でも客単価を取ろうと行動する。とにかく自己の利益を最大化することが、ここ300年近くの経済の原理原則でした。

対して、第一作『ゆっくり、いそげ』(※1)のときから自分なりに提案してきたのが、『ギブ(与える)から始める』こと。それは、お店の売り上げや利益のために仕事をするのではなく、目の前の人に喜んでもらうために仕事をするということです。良い仕事をして喜んでもらえることで、その対価を払ってもらえる。つまり、利他性はまわりまわって自分たちの利益にもつながっていくはずなんです」

クルミドコーヒーで客席にくるみが置いてあるのも、そんなギブの精神が根底にあるのだろうか。くるみをもらったお客さんは嬉しくなり、その気持ちは感謝という言葉や再訪という形でお店やそこで働く人へと還元される。温かい気持ちは循環し、次へ次へと紡がれていく。

「つまり、僕が言う利他性とは、自分の利益を犠牲にするものではなく、長い目で見れば返ってくるもの。自分の利益と同時に成立しうるものです。僕らがカフェで実践しているそれを地域という単位に広げ、同じような姿勢で仕事に取り組む仲間が増えていけば、地域経済として『友愛の経済』が成り立つと考えています」

私たちをお金の本質に立ち返らせる「地域通貨」

そんな話をしながら、影山さんは名刺入れから2種類のカードを取り出した。国分寺で2012年から使われている地域通貨「ぶんじ」だ。日本でも1999年頃から日本各地で試行されるようになった地域通貨。残念ながらそれらの大半は続いていないというが、この地域通貨こそが、「友愛の経済」を促すカギを握ると影山さんは言う。

100ぶんじと500ぶんじの2種類があり、日常的には150人ほどが使っているそう。クルミドコーヒーや胡桃堂喫茶店を含め、国分寺のお店約30店舗で使うことができる。

「お金は、仕事と仕事を媒介するものだと思っています。たとえば、今ここにある『ぶんじ』は、まちのボランティアを引き受けることでお礼として受け取ったものです。この紙の向こうには僕が汗水流してやった仕事があり、そうやって受け取ったぶんじを使ってここでコーヒーを飲むとき、コーヒーの背後には、コーヒーを淹れ、サービスを提供するスタッフの仕事があるわけです。

ある仕事を受け取ったことに対して、自分の仕事を返す。それを媒介してくれるのが、お金という存在であり、それ以上でも以下でもないと考えています。素晴らしいのは、お金は時間と空間を超え、仕事と仕事の交換ができること。つまり、僕が先週どこかでやった仕事を、時空を超えて今日ここで、コーヒーという対価として受け取ることができるということです」

動物も行うような物々交換とは異なり、人間が生み出したお金は、労働と引き換えに遠い誰か、いつか誰かがつくった米や野菜を食べることを可能にした。すなわち、時間を持ち越し、場所を変え、必要とするタイミングで欲しいものを手に入れられるようになった。

「人間の素晴らしい知恵が生み出したお金という媒介物は、道具として使っていけば良いと思います。ただ、今はそこに利子が付いたりお金自体が投資価値を持ったりと、さまざまな機能が付随するようになりました。それが、格差や争い、色々な社会課題を引き起こしています。そうした意味で、本来のピュアなお金としての価値しか持たない、ぶんじのような地域通貨は、私たちをお金の原点に立ち返らせてくれる役割を持っていると思います」

利他性を発揮して誰かを助けたり何かを贈ったりすることで、ぶんじを受け取ることができる。

「ただ、ぶんじにおいても、やはり重要なのが、『ギブ』をベースにした交換であること。1,000円寄付することで1,000ぶんじを手に入れることもできますが、『1,000円で1,000ぶんじを買う』という言い方をぼくらはしません。後者には、『テイク』の動機が強く働いているからです。これら両者は、同じ交換のようでいて、この二つは意味が全然違います。前者のように、『贈る』ことから始まるやり取り。それが、僕が思い描く経済のあり方なんです」

利他性を育むために。大切だと思える人を増やし、「存在の層」でつながっていく

同じアクションでも、根底に「ギブ」があるのか「テイク」があるのかで大きく違う。自身の利得を最大化することを目的に行われることが多い一般的なビジネスや消費行動ではなく、「誰かに喜んでもらいたい」「誰かの力になりたい」といったギブの想いがベースにあるやり取りが増えることで、経済循環が生み出すまちの景色も大きく変わると影山さんは言う。

では、私たち一人ひとりのギブの精神、すなわち「利他性」は、どのようにして育んでいけるのだろうか。

「自分にとって大切な人に対しては、『何かしてあげたい』と思う人は多いと思います。であれば、自分の周り、自分が住んでいるまちのなかに大切な人を増やしていけば良いのではないでしょうか。昨今は、暮らしている場所と働いている場所が違う人、住んでいるまちの中で人間関係が希薄な人も多いかもしれません。ですが、自分にとって大事な仲間の一人だと思える人が増えていくことで、一人ひとりの中に眠っている利他性が引き出されていくと思うんです」

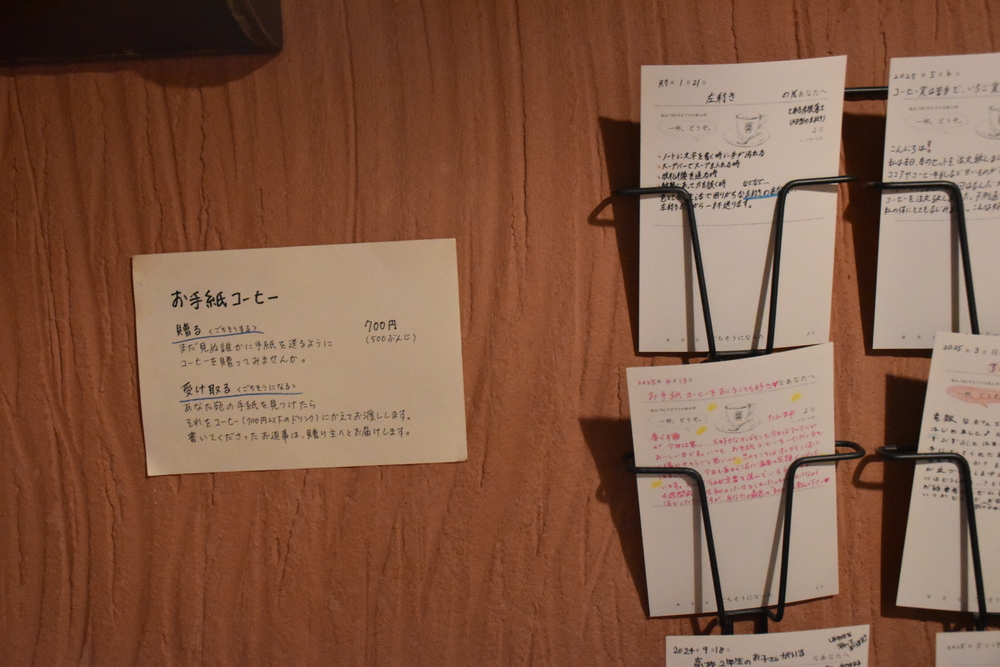

まだ見ぬ誰かに手紙を送るようにコーヒーを贈ることができる「お手紙コーヒー」。受け取った人が書いた返事は、ちゃんと送り主へ届けられる

利他の精神を引き出していくために「大切な人を増やすこと」。だが、地域や職場、どんな場所であっても、気が合わないと感じる人やかかわりたくない人、大切だと思えない人もいるのではなないだろうか。そんな疑問に対して、影山さんはこう答える。

「人とのつながり方には、『言葉の層』と『存在の層』という二つのレイヤーがあります。言葉の層でかかわるというのは、その人が発した言葉やその人自身の能力や性格などを通してつながるということ。たとえば、仕事上の関係性において『自分はこういう貢献ができて、相手はこういう貢献ができる』といったように、互いの機能性などを踏まえたうえでかかわることです。また、SNSなどでのコミュニケーションもそう。バーチャルでのつながりは、画面上に映し出される言葉にすべてが委ねられてしまう。ゆえに、少しでも意見が違えば炎上するし、言外に込められたその人の想いまで想像し、想いを馳せることが難しくなってしまっていると感じます」

ただ、本来人と人は、利害のない「存在の層」でつながることができると影山さんは続けた。

「存在の層では、どういう言葉を話そうと、どういう機能性を発揮しようと関係ない。『その人』という存在そのものを受けとめて関係を結んでいきます。そのために必要なのが、同じ時間を過ごすこと。何か特別なことをするわけじゃないけれど、ただその人と時間を共にするんです」

「先日、僕は仲間と一緒に高尾山に登りました。その過程で大した話をするわけではないのですが、同じ時間を過ごし行動を共にすることで、お互いの身体性に記憶が残るんです。そうやって存在の層でつながることは、時間がかかるし効率が悪いこと。でも、一度お互いの存在を受け止め合えると、ぶつかったり利害関係が合わなくなったりしてもバラバラにはなりません。

人と人である限り、あらゆる場面で意見が一致する、価値観が一致することなんてなかなかありません。それぞれが、存在の層でつながることができれば、一人ひとりの生きやすさにもつながると思うんです」

編集後記

一定の相互理解や信頼に基づいた顔の見える関係性──そんなつながりをベースにした経済をつくっていきたい。「ギブ」から始まる関係性を自分の周りでも生み出していきたい。そう思っている人たちが一歩を踏み出していくための一歩は何だろう。最後にそんな問いを投げかけると、影山さんからこんな言葉が返ってきた。

「社会には、本来の自分自身に根差したわけではない、さまざまな『ものさし』があります。『世の中こういうもんだ』『普通はこうするもの』。そんな“なんとなく”のものさしで溢れているんです。私たち個人も、気づかないうちに、そうしたものさしに縛られて生きています。大学を卒業したら有名な企業に就職する方が良い、年収はこれくらい稼がないといけない、効率的に生きなければいけないなど……。その一つひとつが暗黙の前提とされてきたものです。

そうした無意識のうちに当たり前だと思ってきたことに対して『でも、それって本当?』と疑問を持つことが大切だと感じています」

たとえば、資本主義のものさしは「金銭価値」。このものさしの下では、伝統や風景、心情といった目に見えないものは、こぼれ落ちていってしまう。それが行き過ぎると、私たちはきっと大切なものを見失ってしまうだろう。

いつのまにか頭の中を支配するようになったものさしを解放し、自分だけの「ものさし」を持つ──それが今、必要なことではないかと、影山さんは口にした。

もし、今あなたが世の中に、誰かがつくったものさしに生きづらさを感じているのであれば、「自分が変わる」ことで小さく抵抗していけたらいいのかもしれない。心のなかにずっと生き続けてきた「当たり前」を疑ってみることで、本当に大事なものを知り、大事にしていく。そうやって、世の中の制度やシステムは、ゆっくりと方向を変え、変化していく気がしているから。

※1 2005年に出版された、影山さんの第一作目『ゆっくり、いそげ』(2015年・大和書房)。2024年12月にその続きであり、第二作目となる『大きなシステムと小さなファンタジー』(2024年・クルミド出版)を刊行。