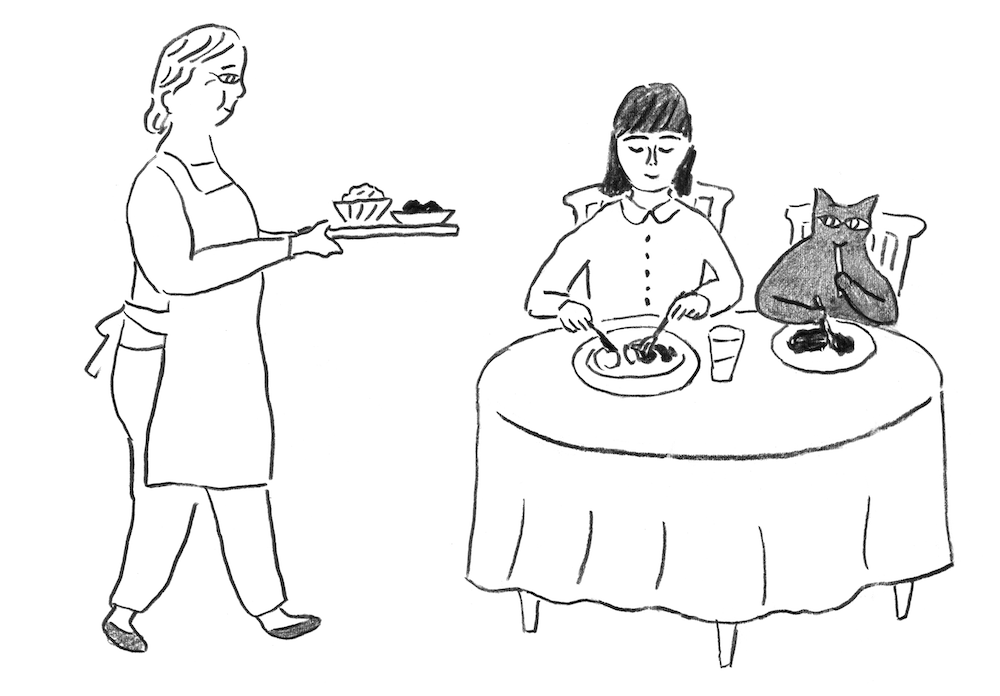

お腹を空かせて入ったレストラン。もし頼んだ料理と違うものが運ばれてきたら、あなたはどうするだろうか。「ちがいますよ」と指摘する?それとも、黙って食べるだろうか?

認知症の状態にある方々がホールスタッフとして働くレストラン型イベント「注文をまちがえる料理店」では、こんなことが日常茶飯事だ。

まちがいを誰も咎めず、「こっちもおいしそうだし、ま、いっか」と笑って過ごせる場所。そんな「注文をまちがえる料理店」が、2025年9月21日の「認知症の日」に合わせて全国一斉開催を目指し、クラウドファンディングを行なっている。

ますます高齢化が進むこの社会で、同じ想いを持った仲間を増やし、全国に「ま、いっか」の輪を広げたいというこのプロジェクト。なぜこの料理店が生まれ、多くの人の心を惹きつけるのか。その始まりの物語をたどる。

「注文をまちがえてもいいじゃない」そんな発想から生まれた料理店

「注文をまちがえる料理店」が最初に開催されたのは2017年。そのきっかけは、発起人の小国士朗(おぐに・しろう)さんが、当時担当していたNHKの番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」のディレクターとして、とある介護施設を訪れたことだった。

介護のプロフェッショナルである和田行男(わだ・ゆきお)さんが運営するグループホームでは、「自分でできることは自分でやる」が基本だった。入居者は、認知症の症状があったとしても、掃除や洗濯、包丁を使った料理をしたりと、自立した生活を送っていたというのだ。

しかし、小国さんが取材をした日に、それは起きた。

取材中、グループホームの方々に料理を振る舞っていただくことも多く、その日はハンバーグを作ってもらえると聞いていました。でも食卓に並んでいるのは、どう見ても……餃子です。

「あれ、今日はハンバーグでしたよね?」

という言葉がのど元までこみ上げたのですが、うっと踏みとどまりました。「これ、まちがいですよね?」その一言によって、おじいさん、おばあさんたちが築いているこの“当たり前”の暮らしが台無しになってしまう気がしたからです。

ハンバーグが餃子になったって、別にいいんじゃないか?

誰も困らないんじゃないか?

おいしければなんだっていいんじゃないか?それなのに「こうじゃなきゃいけない」という“鋳型”にはめ込もうとしていた自分に気がついた瞬間に、「注文をまちがえる料理店」というワードがぱっと浮かんだのです。

IDEAS FOR GOODの取材に対し、小国さんはこう語る。

「誰かがまちがえても、責めることなく、みんな平然としていました。その様子を、たまたまその場に立ち会った自分だけが見られるのは、もったいないことだと思いました。自分が見た原風景を、もっと大人数で見てみたいと思ったんです」

その後は認知症介護のプロである和田行夫さんに協力を仰ぎ、デザインやウェブ発信、料理、資金調達など、さまざまな分野の専門家を集めてチームを結成。最初のグループ訪問から5年の月日が経った2017年6月、白金にあるメゾンカイザーのテストキッチンで最初の「注文をまちがえる料理店」を開催した。招待客は80名ほど。結果は大成功だった。

実際にはオーダーミスが60%ほどあったが、料理店を訪れたお客さんは笑顔で、トラブルは一切なし。ほぼ100%の人が、「また来たい」と言ってくれたそうだ(※1)。

有志によって活動が全国へ。その次のステップは?

最初の開催がSNSで話題になったこともあり、多くの人の共感を呼んだ「注文をまちがえる料理店」。有志の手によって日本各地、そして海外でも多数開催されてきた。そのたびに「自分の街でも開催したい」などの温かい声が増えていったという。

小国さんらは各地で開催しようとする「仲間」ができるたびに、運営のノウハウをまとめたプレイブックを提供し、個別のサポートも行ってきた。

プレイブックでは、「食中毒やアレルギーに細心の注意を払う」や「イベントでは『まちがえること』ではなく『コミュニケーションをとること』を目的とします」などの基本的な項目に賛同してもらうようにしている。この8年間で、19都道府県で25を超える団体(※2)が、「注文をまちがえる料理店」を開催してきた。

神奈川県小田原市で開催された「注文をまちがえるあつまるかふぇ」

「これまで開催してきて嬉しかったのは、働いてくれた認知症の方の、お給料を受け取った際のにんまりした笑顔ですね。そのお金で買い物に出かける様子を、施設の方が教えてくれたりするんですよ。また、認知症の方の一人が『前に働いていた食堂はギスギスしていたけど、ここはいつも客が笑っていて、いい店だな』と言ってくれたこともありました」

活動は数々の海外メディアにも取り上げられ、小国さんが出版した書籍『注文をまちがえる料理店』も中国語や韓国語、スペイン語、トルコ語など複数言語に翻訳された。

そんな小国さんらが次に目指すのは、日本で団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者になり、超高齢化社会が始まる今年2025年(※3)の9月に、全国各地で「注文をまちがえる料理店」の同時開催をすることだった。

9月21日「認知症の日」の開催に向けて

「認知症って、基本的に治るものではないじゃないですか。だったら変わるのは私たちというか、社会の受け止め方のほうなのかなと思っています」

まちがえることがあっても、てへっと笑って、ぺろっと舌を出す。このレストランを包む「てへぺろの精神」が社会全体に広がったら、暮らしやすい社会になるのではないかと小国さんは語る。

もちろん毎日何かミスが発生するわけではないし、周りの人が毎回許してくれるわけではない。ただ、1日でも全国いろいろな場所で「ま、いっか」と思えるような、ゆるい時間があったら良いのではないか。

「注文をまちがえる料理店」の全国一斉開催に向けて始めたクラウドファンディングには、今のところ200名を超える支援者が集っている。

小国さんらが運営する一般社団法人「注文をまちがえる料理店」も、9月20日(土)〜21日(日)の2日間に渡り、東京・原宿の複合施設「ハラカド」内の飲食店「FAMiRES(ファミレス)」において同イベントを開催する予定だ。また、本イベントの様子は映像で記録し、ドキュメンタリー映画作品の制作も行うという。

「もともと、認知症にはネガティブなイメージを持っていました。漠然と『怖いし、できれば関わりたくないな』と思っていたんです」と取材で語っていた小国さん。

小国さんがかつて抱いていたイメージは、決して特別なものではないだろう。しかし、一つの出来事をきっかけにその見方は一変した。「注文をまちがえる料理店」が広げようとしているのは、単なる飲食店ではない。それは、周りの人の姿勢によっては間違いがマイナスにならないという、温かくて少しおかしみのある日常の風景そのものだ。

2025年9月、全国に広がる「ま、いっか」の輪が、私たちの社会をより寛容で、誰もが暮らしやすい場所に変えていくのかもしれない。

【クラファン支援はこちら】注文をまちがえる料理店が実現したい、全国みんなで「ま、いっかの日」

※1 クラファンページ 一般社団法人「注文をまちがえる料理店」代表理事の和田行男さんのコメントより

※2 「注文をまちがえる料理店」調べ

※3 2025年問題とは?課題や、企業・個人の対応策・海外事例も紹介