All posts by 木村つぐみ

気候変動に備える「レジリエント」な美術館、オーストラリアに誕生

気候変動対策は、緩和策と適応策の⼆本柱。オーストラリアに、気候変動の影響による被害を最小限に抑える美術館が誕生しました。その工夫とは?

“新しい建物には、鳥の巣箱を置きなさい。” イギリスの生物多様性を守るルール

イギリスのブライトン・アンド・ホヴという街では、高さが5メートル以上の新しい建物に、鳥の巣箱を設置することが義務付けられています。また、蜂の巣箱の設置も必須。生物多様性の保全を目指します。

スウェーデンで「心理防衛局」設立。デマ、フェイクニュースに対策へ

フェイクニュース対策に取り組むべきなのは、誰でしょうか。スウェーデンは、誤解や混乱をもたらす情報から国民を守る「心理防衛局」を発足させ、国としてフェイクニュース対策に取り組みます。

世界初の再生プラスチック取引所、UAEで登場

安定した品質の再生プラスチックを調達することは、簡単ではありません。UAEの取引プラットフォームは、デジタルパスポートの仕組みを導入し、需要者と供給者がスムーズに取引できる世界を目指します。

ロンドン地下鉄「グリーンパーク駅」が「グリーンプラネット駅」に。生物多様性を表現する、没入型の広告体験

自然はかけがえのない価値を持つ、未知の存在。ロンドンの地下鉄の駅を埋め尽くす、植物の巨大ポスターは、生物多様性について考えるきっかけになりそうです。

高齢者が生き生きと働ける場を。おばあちゃんたちがお菓子作りを教えるオンラインレッスン

たくさんの高齢者が働き、自慢のケーキを振る舞っていたウィーンのカフェ「Vollpension café」。コロナ禍でオンラインにシフトし、お菓子作りを教えるライブレッスンを提供しています。

世界最大の「クルマ禁制」エリア、ベルリンに誕生なるか

ベルリン市が、同市の鉄道路線であるベルリン環状線の内側をカーフリーエリアにするか、検討を進めています。もし実現すれば、世界最大のカーフリーエリアになります。

海が温暖化を止めるタンクに。海洋のCO2吸収力を上げる技術者が登場

海が大気中のCO2を吸収しすぎた結果、 海のCO2吸収能力が低下することが懸念されています。アメリカのEbb Carbon社は、海水の酸性化を抑え、CO2吸収能力を向上させる取り組みを進めています。

環境配慮型デザインのカギは「情報の移動」。誰でも自転車をDIYできるキット

スペインの建築スタジオが、脱クルマ社会の実現を目指し、木製の自転車を自作するための資料を無料で公開しています。自転車というモノを輸送しないため、輸送におけるCO2を削減できます。

大手レコード会社が集結。音楽業界で脱炭素に向かうイニシアチブ「Music Climate Pact」

英国レコード産業連盟などが、2021年12月、音楽業界全体で気候変動対策を推進するためのプラットフォームを立ち上げました。同イニシアチブの参加者は、SBTもしくはRace to Zeroに参加することが求められます。

フランスで最も貧しい都市が、すべての幼稚園で無料の朝食を提供するワケ

グリニーはフランスで最も貧しい地域のひとつ。「食事もままならない状態では、子どもが十分に学べないのではないか」という懸念から、同市はすべての幼稚園で無料の朝食を提供する取り組みを始めました。

海藻は、次世代のクリーンエネルギーとなるか

エネルギーの低炭素化が求められる昨今、光合成によりCO2を吸収して成長するバイオマス資源を用いた発電が注目されています。イスラエルの研究者は、海藻の一種であるアオサから電流を得られたと発表しました。

サンゴ礁の状態は「音」でわかる?海の生態系に耳を傾けるイギリスの研究者たち

世界で多くのサンゴ礁再生プロジェクトが実施されていますが、サンゴ礁の生態系が回復していることを、どう確認すればいいのでしょうか。英大学などの研究では、魚が発する「音」を観測しています。

タブを開くほど寄付になる、ブラウザ拡張機能「Tab for a Cause」

私たちは日々、ブラウザのタブをたくさん開いています。新しいタブを開くたびに広告が表示され、その広告収入の一部が寄付される無料の拡張機能「Tab for a Cause」を使ってみませんか?

プラスチックを食べる細菌、世界中で出現。ごみ問題の救世主となるか

世界のプラスチック生産量の急増に伴い、多くの細菌がプラスチックを分解できるように進化しているのではないか。そんな興味深い研究が発表されました。酵素が持つ能力を、リサイクルに活かせるかもしれません。

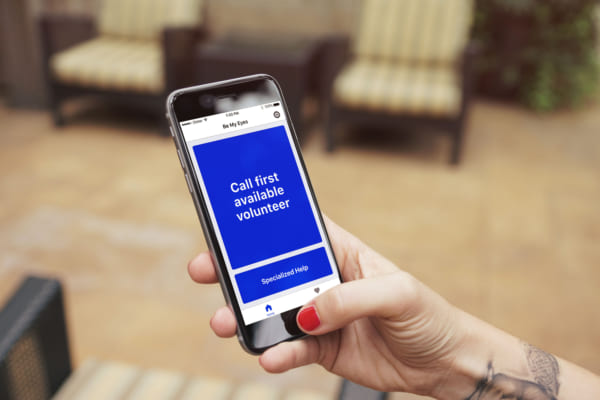

空いた時間で、誰かを助ける「目」になれる。視覚障害者とボランティアをつなぐアプリ

「商品のパッケージに何が書かれているか知りたい」など、視覚障害者の小さな困りごとを解決するため、ビデオ通話を通じて世界中のボランティアと繋げるアプリ「Be My Eyes」。ボランティアの数は540万人にも及びます。