Category Archives: ニュース

“デジタル格差”の解消へ。ネット上での人種差別に立ち向かう、アメリカの情報サイト

社会課題に対して抗議の声をあげた個人や団体が、オンライン上で攻撃を受けていたことを知っていますか?デジタルスキルについての情報に触れにくい人々が、安全にデジタル技術を活用できるようサポートする団体があります。

戦争と朗らかな日々、どちらもまちの姿。映画『ガザ 素顔の日常』に込められた想い

美しいビーチと穏やかな天気……ここは、ガザ地区。街で出会うのは、笑顔の子どもたちや乗客と一緒に歌い始めるタクシー運転手。しかし、急に爆発音と救急車のサイレン音が鳴り響きます。正反対の2つの表情、どちらもガザの姿なのです。【戦争と朗らかな日々、どちらもまちの姿。映画『ガザ 素顔の日常』】

EU、根拠のない「エコ広告」規制を再強化。その背景とは

2026年から、EUでは広告で「エコ」と謳うためにカーボン・オフセットを用いることが禁止されます。気候変動に確実に対応していくため、グリーンウォッシュへの規制が進んでいます。

気候危機を歌う曲が、英国チャートで史上初の一位を獲得

気候危機を歌った曲「We Tried」が、史上初の英国iTunesチャート一位を獲得しました。いま多くの人々に聴かれるこの曲をつくったのは、若き環境活動家でした。

教室へ導くのは、光と音と香りと手触り。目の見えない生徒に寄り添うインドの学校建築

インドにあるこの学校には、教室の名前が書かれたプレートがありません。子ども達は身体感覚を使って、今自分が学校のどこにいるのかを認識することができてしまうのです。

循環型経済のグローバル・アワード「crQlr Awards 2023」受賞プロジェクト発表

循環型経済をデザインするプロジェクトやアイデアを世界から募集するアワード「crQlr Awards 2023」の受賞プロジェクトが発表されました!特別賞の3点を中心に、一挙にご紹介します。

スーパーで孤独解消。オランダの「おしゃべり歓迎」買い物かご

緑の買い物かごは「話しかけてOK!」のサイン。オランダの食料品店・アルバート・ハインで、人々の孤独を解消するため「おしゃべり歓迎」買い物かごを設置するキャンペーンが始まりました。

私たちは成長し続けなきゃいけないの?資本主義への疑問を歌う音楽アルバム

拡大し続ける資本主義経済からの脱却を目指す、脱成長論。この脱成長について歌う音楽アルバムが、イギリスのレーベルからリリースされました。

報道疲れの人へ。良いニュースだけを載せる看板が、イギリスに出現

街中で見かけるニュースに、わくわくしたことはありますか?イギリスの屋外広告には、人々を元気にするポジティブなニュースが出現するようです。【明るいニュースが屋外広告に】

海からテーブルへ。タイの漁村が始めた、地域経済を盛り上げるエコツーリズム

海洋汚染によりかつて盛んだった漁業が衰退してしまったタイの漁村アンシラに現れたパビリオン。とったカキをそのまま海の上で食べることができ、地元の地域経済も盛り上げています。【エコ・ツーリズム】

【3/31〆切】今こそ世界をリデザインする。オランダ発のWhat Design Can Doが気候危機をテーマにコンペを開催

WDCDが1月17日、IKEA Foundationとのパートナーシップのもと、気候危機をテーマとしたグローバル・デザイン・コンペティション「Redesign Everything Challenge(すべてをリデザインする挑戦)」の募集を開始しました。

学費は「ごみ」で支払い。環境問題を学びながらスキルを身に着けるカンボジアの学校

カンボジア「ココナッツスクール」では、子どもたちが教育を受ける機会を創出するだけでなく、環境と貧困の課題を同時に解決する取り組みをおこなっています。

建築の背景にある植民地主義に向き合う。イギリスの“不快な“街歩きツアー

イギリスの各都市で開催されている、“不快な“街歩きツアー。ガイドを担当する学生たちが街の歴史的背景を様々な角度から伝え、それに関するディスカッションを促しています。

「進む」「止まる」だけじゃない。「今何の前にいる?」を教える点字ブロック

視覚障害者にとって、目の前にある建物が何かを判断することは困難です。この課題を解決する新デザインの点字ブロックがペルーで導入されました。【棒の本数で建物を知らせる新しい点字ブロックデザイン】

そのほくろ、皮膚がんじゃない?いびつな形のクッキーが教えてくれること

ブラジルで生まれた、いびつな形のクッキー。陽がさんさんと降り注ぐブラジルで、医師がこのお菓子をプロデュースした理由は?【皮膚がんの早期発見を助けるクッキー】

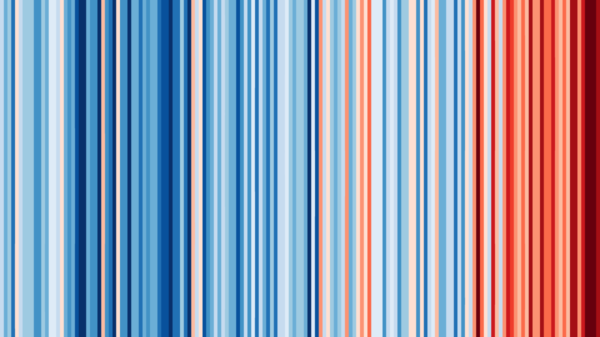

暑すぎた2023年は何色か?気候変動の“色”が伝える危険信号

このデザインは、世界の平均気温を色で表現しています。2023年には世界の気温が観測史上最高を記録したため、今までで”一番濃い赤”が加えらました。【気温上昇を色で表現するClimate Stripe】