リジェネラティブ・デザインとは・意味

リジェネラティブ・デザインとは?

リジェネラティブ・デザイン(Regenerative Design:環境再生型デザイン)とは、自然の生態系プロセスを模倣、または連携しながら、すべての生物にとってより良い状態を目指すデザイン(設計)のこと。

元々「リジェネレーション(再生)」という言葉から始まっており、サステナビリティの先を行く概念として海外で注目を集めている。環境負荷を最小限に抑えて、現在の自然環境を維持していくだけでなく、積極的に「再生させていく(今よりも良い状態にしていく)」考え方だ。

その考えに「デザイン」を組み合わせるということは、商品・サービス設計、まちづくりやあらゆるビジネス・事業の初期段階で、エコシステムや生態系の回復を促し、環境により良い影響(ネットポジティブ・インパクト)をもたらす考慮をすることを意味する。

▶️ サステナビリティの先を行く概念、リジェネレーションとは?

リジェネラティブ・デザインの概念は1970年代ごろに生まれ、1990年代以降に注目されるようになった。建築家のマイケル・ポーリンが、提唱者の一人となっている。

「サステナブル」なデザインとの違い

環境を積極的に再生させるというと、生物多様性で重要な役割を果たすミツバチやサンゴのすみかを回復させること、植物の力を活用して土壌汚染を改善することなどが思い浮かぶ人もいるだろう。しかし、木を植えてハチのすみかを作るような自然の再生は、一見新しい概念ではないようにも思えるが、「サステナブル」と「リジェネラティブ」の違いはなんだろうか。

Image via Altus Impact

サステナビリティ(Sustain-ability)は、将来の世代のニーズを満たす能力を損なう事なく、今日の世代のニーズを満たすことができる状態をあらわす言葉だ。地球に対するネガティブな影響を減らす、つまり「環境負荷のできるだけ少ない方法で生活する」ことがこの考え方の中心となっている。

スタンフォード大学による、起業家のための情報サイト「Stanford eCorner」に掲載された動画の中で、アメリカの建築家でありデザイナーのウィリアム・マクダナー氏は、以下のような言葉を残している。

Being Less Bad is Not Being Good. (悪い影響を少なく活動しようとすることは、別に良いことをしているわけではない。)

彼の言葉は「環境負荷ができるだけ低い建築を作ろうとするのではなく、そもそもの建築のシステムを変えよう」といった文脈で発されたものだったが、これは他の活動にも言えることだとして多くのメディアで引用されている。私たちの行う「サステナブルな」活動の多くは、地球への環境負荷をスローダウンさせているだけで、決して自然に良い影響を与えているわけではないということを念頭に置いておかなくてはならない。

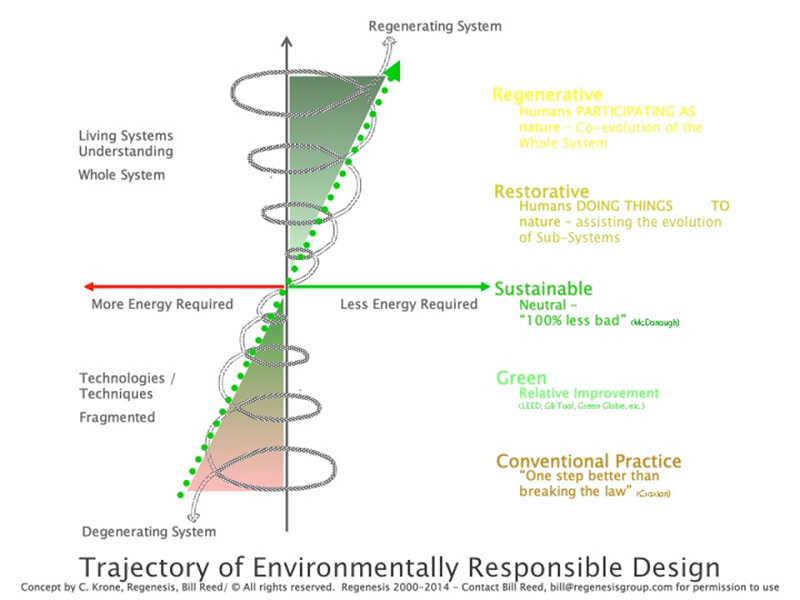

そこで出てきた言葉が、リジェネレーション(Re-generation)である。リジェネレーションが指すのは、完成された状態ではなく、再生的な動きや、変化だ。以下はRegenesis Groupを率いるビル・リード氏による「Trajectory of Environmentally Responsible Design」の図である。

Concept by C Krone, Regenesis, Bill Reed / All rights reserved. Regenesis 2000-2014 – Contact Bill Reed, billreed@regenesisgroup.com for permission to use

この図によると、言葉の違いは以下の通りだ。自然のシステムにおいて、右上に行くほどエネルギーを使わず、より包括的で、再生的だということをあらわしている。

- Regenerative:人を自然の一部として捉え、全体のシステムで相互に作用する

- Restorative:人が自然システムの一部に対して良いことをする

- Sustainable:中立的。“悪い中ではマシ” な活動

- Green:Conventional Practiceよりは進歩している状態(一般的にはここから“エコ”だと言われ始める)

- Conventional Practice:違法の一歩手前

サステナビリティは、自然を持続可能な形で管理・開発していくという発想に基づいており、そこには「人間と自然を分ける」前提がある。一方のリジェネレーションは、人間の活動を通じて環境を破壊し、社会に分断を生むのではなく、環境を再生し、コミュニティを再生していく概念。人間を「自然の一部」として捉え、システムの内側から共に繁栄できるよう働きかけていく点がサステナビリティとは対照的である。

ちなみに、コミュニティの再生については、エレンマッカーサー財団と、グローバルデザインファームのIDEOが共同で公開しているRegenerative Thinking(リジェネラティブ思考)のページが参考になる。ここでは、組織に関わるすべての人(顧客、従業員、パートナーなど)が幸せであることや、長期的に繁栄することの重要性が説かれている。

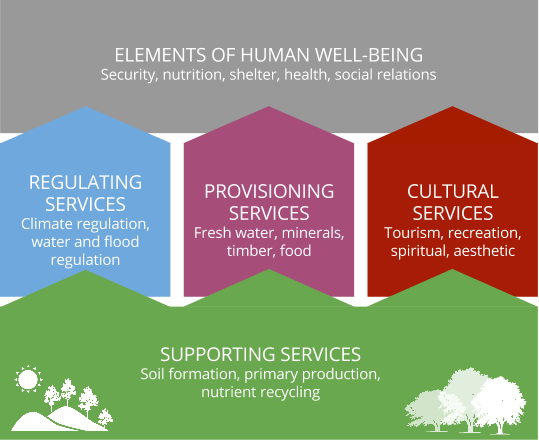

リジェネラティブ・デザインにかかわる要素

何を「リジェネラティブ・デザイン」と呼ぶのか。現状、国際的な基準などが確立しているわけではないが、企業や研究者が共通して挙げる重要な要素はある。

建築・環境・建設サービスを専門とし、リジェネラティブ・デザインのフレームワークを提供している米国の大手デザイン会社HDRは、リジェネラティブ・デザインで目指すべき基準として下記6項目を挙げている。

1.トリプル・ネットゼロ

エネルギー、水、廃棄物の3つを「ネットゼロ(正味ゼロ)」にすることを目指す。エネルギーや水使用をゼロにすることは難しいため、再生可能エネルギーなどの活用や空調・採光の工夫、雨水の貯蔵・再利用などにより差し引きで消費量をゼロにすることを目指す。

廃棄物については廃棄予定の材料を再利用したり、リサイクル資材を取り入れたりすることで実質的な廃棄をゼロに近づける。ある生物が出した廃棄物がほかの生物の養分(食料)となる自然界の生態系にならって、建築に使用する材料の循環を目指す。

2.カーボンバランシング

建築過程や建物の使用などライフサイクル全体で排出するCO2よりも多くのCO2を吸収・隔離し、排出量を正味ゼロにする「ネットゼロ・エミッション」を目指す。緑化、再生可能エネルギー活用、資材使用の削減、再生可能な材料の使用などが具体的な施策だ。

3.人の健康とウェルネス

利用者や周辺コミュニティの健康と福祉をサポートし、人間と光、空気、食品、自然、コミュニティとを結び付ける設計デザインを目指す。またその土地の気候に適合した構造・材料を採用し、熱・湿気・風対策を施すことで、利用者にとって快適な空間を作る。

4.無害で透明性のある材料

人体や環境に有害な化学物質が含まれる材料の使用を避け、耐用年数の長い材料や、リサイクル資材、再生可能な材料など環境に配慮した材料を使用する。これらは建設コストを抑えることにもつながる。

5.再利用・回復可能

耐久性があり、将来的に別ニーズで再活用できる構造にするなど、ライフサイクルが長い設計デザインを目指す。

また長期的に炭素隔離が可能な設計、将来耐用年数が終了した場合にも解体が可能な構造、自然災害をはじめとする、あらゆる緊急時に備えた設計デザインを考える。

6.社会的公平性

設計上、利用者やコミュニティ全員の社会的公平性を高めるデザインを目指す。居住環境は、全ての人にとって健康と幸福を決定する重要な要因となる。

このため設計デザインの段階で、建物の利用者や周辺コミュニティに与える利害やその他の影響を事前に分析し、危害を最小限に抑えながら、利用者により良い機会をもたらすよう働きかける。

リジェネラティブ・デザインが使われる事例

リジェネラティブ(積極的に再生すること)に関連して、以下のような用語が挙げられる。

- リジェネラティブ農業

- リジェネラティブ養殖

- リジェネラティブ・ファッション

- リジェネラティブ・ツーリズム

- リジェネラティブ・シティ

- リジェネラティブ・アーバニズム

ここからは、国内外のリジェネラティブ・デザイン事例を見ていこう。

LUSHの「リジェネラティブ・バイイング」

ラッシュジャパンでは、2016年頃から「リジェネラティブ・バイイング」という再生型の調達活動を通じて、顧客が同社の製品を購入すればするほど環境やコミュニティが再生されていく仕組みづくりを進めてきた。

原発事故の被害を受けた福島県・南相馬で育った菜種油を使ったソープ「つながるオモイ」、絶滅危惧種のイヌワシが住める森の再生に取り組む「イヌワシ・プロジェクト」、渡り鳥のサシバを追って日本の里山再生に取り組む「サシバ・プロジェクト」など、すでにリジェネレーションの概念を体現した具体的なプロジェクトを複数展開している。

【関連記事】人を大事に、想いをつなぐ。LUSHのリジェネラティブ・バイイング

土に還るおむつ「DYCLE」

ベルリン発のスタートアップ・DYCLE(ダイクル)。「Diaper(おむつ)」と「Cycle(循環)」を合わせて名付けた同社では、生分解性のおむつをサブスクリプションモデルで提供し、乳児の排泄物を堆肥化した土を使って木を植えるという循環を生み出している。

DYCLEでは、「一つの生産活動で生まれた製品やエネルギー、ごみなどは全て次のシステムの素材になるべき」とするシステミック・デザインを採用している。

【関連記事】土に還るおむつ「DYCLE」から考える、リジェネラティブ・ビジネス

コスタリカのリジェネラティブ農業を先導する「Finca Luna Nueva」

農地の土壌をただ健康的に保つのではなく、土壌を修復・改善しながら自然環境の回復に繋げる「リジェネラティブ農業(環境再生型農業)」。その最先端をいくのが、中南米に位置する国、コスタリカだ。面積わずか5万1千平方キロメートルのこの小さな国には、地球上の生物の約5%が生息するともいわれており、国土の約4分の1が国立公園や保護区に指定されている。

エコビレッジを運営する「Finca Luna Nueva(フィンカ・ルナ・ヌエバ)」は、25万エーカーの保護林に隣接する、中米で最初に有機(オーガニック)認証を受けたリジェネラティブ農場である。ここは、世界中の農家に環境再生型農業を取り入れてもらうために旅を教育機会とし、農場での体験を通して学びを提供している。ゲストは家族連れだけではなく、ビジネス界や政府のリーダーも多い。

【関連記事】農業でCO2は削減できるのか?コスタリカの「リジェネラティブ農業」最前線

リジェネラティブな養殖に取り組むパタゴニア

養殖産業にも、リジェネラティブの概念がある。代表的なのが、パタゴニア プロビジョンズが手掛けるムール貝の養殖だ。

「Eating is Activism(食べることは、アクティビズムだ)」を掲げる同コレクションでは、ムール貝を育てることでその海域にある窒素と炭素をろ過し、何百種もの海の生物のすみかに活気をもたらしている。海を枯渇させるのではなく、修復させる養殖を目指しているのだ。商品は、全国のパタゴニア直営店とパタゴニア・オンラインショップにて販売されている。

【参照サイト】環境再生型養殖:史上最高の漁業

ドレスで地球を再生する「Christy Dawn」

ロサンゼルス発のウィメンズブランド、Christy Dawn(クリスティーン・ドーン)。2020年9月に環境再生型農法で栽培されたオーガニックコットンを使ったドレスを発売すると発表し、注目を集めたブランドだ。

彼らはこの新しいプロジェクトを ”Farm to Closet”(農場からクローゼットへ)と呼んでおり、そのサプライチェーンのスタート地点は土壌であると考えている。南インドを拠点にするファッションブランドOshadiと協力し合いながら、その土地、取り巻く自然環境や生物多様性、働く人々、そして地域コミュニティに優しいコットンを育てている。

この投稿をInstagramで見る

緑の高層ビル「Bosco Verticale」

イタリア・ミラノにある集合住宅「Bosco Verticale(ボスコ・ヴェルティカーレ)」は”縦に伸びた森”とも呼ばれ、27階建てと19階建ての2つの棟のバルコニーに高さ3~6mの中高木が900本、低木が5000本、花が1万1000株が植えられている。

これにより年間約7トンの二酸化炭素を吸収し、約8トンの酸素を生み出す。そのほかミラノで問題となっていた大気汚染の緩和や、生物の生息環境の創出を目指しているという。また木々が住民のプライバシーを保つ役割も果たしている。

【関連記事】世界初、オランダの低所得者向け公営住宅に現れる「垂直の森」

リジェネラティブ・デザインの課題と今後

リジェネラティブ・デザインが今後より多く取り入れられれば環境負荷を抑えられるだけでなく、人間が自然のシステムの一部となり、よりポジティブな影響を与えながら自然と共生していくことができる。

しかし現時点では、まだ研究者や企業によってリジェネラティブ・デザインの定義や基準に差異がある。今後より適切なかたちで実装していくためには、業界全体として国際的な共通基準を設ける必要があるだろう。

また取り組みは進んでいるものの、依然として従来の建築方法や生産消費モデルからの改革が進んでいない部分も多い。

今後リジェネラティブ・デザインを普及させるためには産業や経済に与える負荷についても考えながら、企業や業界、コミュニティ、社会全体の意識変革を進めていかなくてはならない。また、それを後押しする政府の支援も重要となるだろう。

【参照サイト】THE GLOBALABC RELEASES 2022 GLOBAL STATUS REPORT FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTION

【参照サイト】 Regenerative Design|HDR

【参照サイト】What is Regenerative Design: Principles, Applications, Pros, and Cons

【参照サイト】ステップガーデンのご紹介|アクロス福岡

【参照サイト】上勝ゼロウェイストセンター

【参照サイト】Bosco Verticale|Stefano Boeri Architetti

【参照サイト】The Living Building|The Omega Center for Sustainable Living

【参照サイト】Regenerative Architecture: An Innovative Step Beyond Sustainability

【関連記事】リジェネレーションとは・意味

【関連記事】リジェネラティブ農業(環境再生型農業)とは・意味

【関連記事】リジェネラティブ・アーバニズムとは・意味