Tag Archives: アメリカ

市民が地元メディアを選んで“寄付”できる。民主主義を作るワシントンD.C.の新法案

ニュース離れが進む今、米国では政府がバウチャーを発行し、市民がそのバウチャーを使って自分の好きな地元の報道機関に寄付できるプログラムが活発化しています。

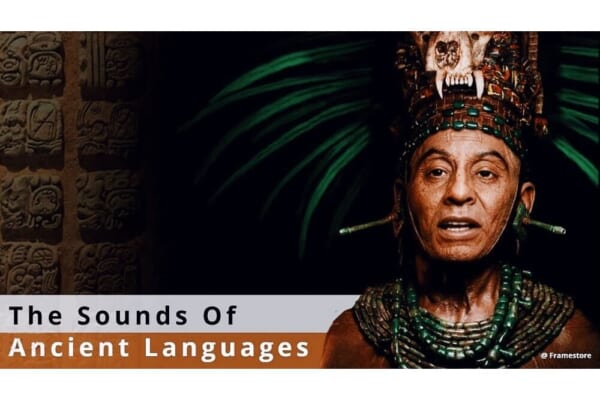

消えてしまった「古代言語」をAIで蘇らせるYouTubeチャンネル

古代ギリシャ語、古代エジプト語……ネイティブ話者がいなくなった言語を現代に蘇らせる試みです。登場人物が話す姿はとてもリアルで、見ているだけでも楽しめます。【古代言語をAIで再現するYoutubeチャンネル】

「私たちには気候変動を学ぶ権利がある」アメリカの高校生が“学校版グリーンニューディール”を要求

世界各地でZ世代のムーブメントが活発化しています。全米50校以上の高校に通う生徒たちが、「学校のためのグリーン・ニューディール」を提唱し、学校において気候変動対策を実施するよう求める運動を繰り広げています。

【11/16開催】欧州事例から学ぶ!カーボンニュートラル社会で求められる「脱プラ」に代わる選択肢とは?

【11/16開催】欧州事例から学ぶ!カーボンニュートラル社会で求められる「脱プラ」に代わる選択肢とは?

家事疲れや急な訪問にも。ドミノピザ、ハプニングに対応できる無料の「緊急ピザ」提供

日常の中の「緊急事態」の救世主となるのが、アメリカのドミノピザが始めたキャンペーンです。電車遅延や家事疲れにも対応。【Emergency Pizza(緊急ピザ)を無料でお届け】

全米初。カリフォルニア州のすべての大企業が炭素排出量を公表へ

アメリカ・カリフォルニア州で、画期的な法案が成立しました。シリコンバレーの企業も影響を受けます。【カリフォルニア州のすべての大企業が「炭素排出量」を公表へ】

メタンを爆食いするバクテリア、発見。温室効果ガスを減らす希望になるか

温室効果が高いメタン。それをもしバクテリアが大量に食べてくれるとしたら?ワシントン大学の最新の研究に温暖化抑制の希望はあるのでしょうか。

【2023年10月】パレスチナで手を取り合う人たち。ちょっと心が明るくなる世界のグッドニュース5選

日々飛び交う悲しいニュースや、不安になる情報、ネガティブな感情ばかりを生む議論に疲れたあなたに。2023年10月に起きた、心が少し明るくなるグッドニュースを世界中から5つピックアップしてお届けします!

社会復帰を目指す受刑者のための「トラウマケア」ハウス、アメリカに誕生

アメリカ・コロラド州にあるProvidence at the Hightsというアパートがあります。このアパートはトラウマ・インフォームド・デザイン(TID)という居住者のユニークなニーズを反映した設計になっています。

「これってグリーンウォッシュ?」気候ビジネスを客観的に評価してくれるAIチャットボット

気候変動に取り組む企業、本当に信頼できるの?新しいAIチャットボット「ChatNetZero」がその答えを提供してくれます。企業や政府のネットゼロ計画を立てる際のお助けツールが誕生しました。

捨てられる牡蠣の殻で紡いだセーター「SeaWell™ Collection」

アメリカのアパレル会社「ロング・ワーフ」は牡蠣の殻から生まれるセーターで世界を驚かせました。開発のヒントは、牡蠣の秘めたポテンシャルと、海への愛。彼らはカキ殻の廃棄を減らし、牡蠣を育て、海の健康を守ります。

【2023年9月】メキシコで初の女性大統領が誕生へ!ちょっと心が明るくなる世界のグッドニュース5選

日々飛び交う悲しいニュースや、不安になる情報、ネガティブな感情ばかりを生む議論に疲れたあなたに。2023年9月のちょっとしたグッドニュースを世界中から5つピックアップしてお届けします!

NY、すべての公立学校で毎日2分以上の「マインドフルネス呼吸法」を義務化

ニューヨーク市は、幼稚園から高校まで、心の健康を維持するために毎日2〜5分間の「マインドフルネス呼吸法」をすることを義務づけ。教師や生徒のウェルビーイング向上が期待されています。

自然のリサイクル屋?建設の“ごみ”をバイオ素材に変えるキノコ

今まで廃棄物としてしか扱えなかった解体瓦礫を、循環できる仕組みが開発されました。なんと、キノコの真菌がごみを“食べる”ことで建築廃棄物を分解できるようになりました。

雨の日だって再エネは作れる。中国で進む「雨粒発電」

晴れの日、太陽光パネル設備は太陽から降り注ぐ光をエネルギーに変えることができる。じゃあ雨の日はどうする?中国ではなんと「雨粒」をエネルギーに変える研究が進んでいます。

なぜ、アイスクリーム屋が地域の「場づくり」の役割を持つのか

アイスクリームで街を変える?プレイスメイキングのアプローチで、公共空間が賑わいの“居場所”に生まれ変わる。アイスクリームスタンドがもたらす交流と活気、その魅力を紹介します。