Tag Archives: ロンドン

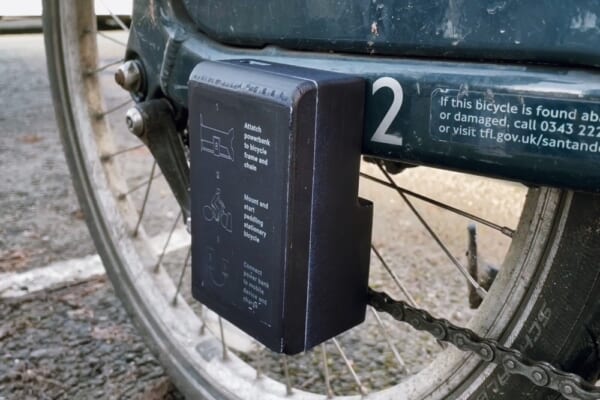

街の自転車をスマホ充電スポットに。ホームレスの人々を救う「漕ぐ」バッテリー

現代のホームレス状態の人々にとって重要なライフライン「携帯電話」。充電切れは死活問題です。あるデザイナーは、公共レンタサイクルを充電ハブに変えるアイデアを思いつきました。【漕いで発電するバッテリー】

ロンドンで注目される、食品廃棄グラノーラ。実際に買って食べてみた!

料理をしていると、どうしても残ってしまう野菜や果物の皮や芯。普段どのようにしていますか?ロンドンでは、そうした食品の廃棄されてしまう部分を使ってできたグラノーラが販売されています。

その絵、解説します。イギリスの美術館が先住民族アートと生態学の専門家をガイド採用

イギリスのテート・ギャラリーで新たなキュレーター2名が採用されました。気候危機を宣言した同美術館は今回、「先住民族によるアート」と「生態学」という新たな視点からアートを理解しようと取り組んでいます。

家で寝て過ごすよりサステナブル?環境を楽しく守るヨーロッパのフェス【欧州通信#19】

今回の欧州通信のテーマは「サステナブルなイベント運営」です。コロナ禍を乗り越え、日本各地でもお祭りやフェスが戻りつつある今、ヨーロッパでは環境に負荷をかけない新たなイベントの在り方も注目されています。

もう容器は持ち歩かない。自転車で届く「量り売りデリバリー」ロンドンで広がる

「問題は、キッチンに何種類のリサイクル容器があるかということではありません。なぜごみ箱があるのかということです」ロンドンでは今、電動カーゴバイクを利用した量り売りの配達サービスに注目が集まっています。

【10/17 欧州視察報告会】サーキュラーエコノミーの「その先」は?〜ロンドン・パリ・アムステルダムから北欧まで、現地のリアルな情報をお届け〜

【10/17 欧州視察報告会】「環境負荷を減らしながら経済成長はできるのか?」ロンドン・パリ・アムステルダムから北欧まで、いまサーキュラーエコノミーに関して世界で繰り広げられている議論とは?世界全体の動向とは?

ヨーロッパの研究者は、なぜ今「脱植民地化」を学ぶのか【多元世界をめぐる】

人類の歴史で、最も多く植民地を持ったイギリス。強大な力を持ち、数々の地域を支配してきたイギリスが、いま過去のあり方を反省し、「脱植民化」に進もうとしています。

靴下で踊り倒すほどエコになる?アムステルダムの街角ディスコの秘密

靴を脱ぎ、靴下を履き、踊ろう!アムステルダムの街の一角で、老若男女が集い、とあるダンスパーティが行われています。実はこれ、サーキュラーエコノミーの考え方を土台とした実験の一つだったのです。

不安や悲しみを吹き飛ばそう。ヨーロッパを巡る「踊れるキオスク」

気候不安、イライラ、悲しみ──そんなときこそ、踊ってみませんか?それができる「ダンスキオスク」がヨーロッパを巡回中です。

「地球沸騰」の時代、来る。ヨーロッパ流、猛暑から逃げるヒント【欧州通信#18】

今回の欧州通信のテーマは「暑さ対策」です。ヨーロッパで見られる、公共の場所を賢く活用して暑さをしのぐ工夫を紹介します。

RPGやアバター、「バーチャル世界」の歴史を辿る展示が問いかけること

ロンドンのとあるギャラリーが開催した「Between Worlds」という展示では、これまでのバーチャル世界の変遷をたどることができます。今回、編集部が実際に現地に行ってきました!

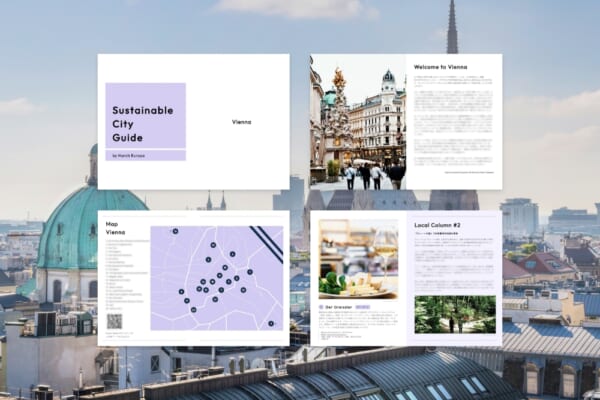

IDEAS FOR GOOD編集部監修「サステナブル・シティ・ガイドブック」に、オーストリア・ウィーン版が追加!

【ガイドブック販売中!】ヨーロッパ現地で注目のサステナブルスポットを知りたいと思っている方向けに。現地在住メンバーが紹介する、編集部監修のガイドブックに、オーストリア・ウィーン版が追加されました。

【アムステルダム視察レポ】サーキュラーエコノミー先進都市を支える「システム」を問う(Beyond Circularity 2023)

欧州でサーキュラーエコノミー実践の現場から学ぶ視察ツアーを開催。最後に向かったのはオランダ・アムステルダムです。サーキュラーエコノミーの先駆けとなったアムステルダムの現状とは?

【ロンドン視察レポ】人々を巻き込むコツは「デザイン」にあり。循環を加速させるビジネスのヒント(Beyond Circularity 2023)

2023年6月、IDEAS FOR GOODは欧州のサーキュラーエコノミーとその先を問い直すためのツアーを開催しました。ツアーの出発地となったのはイギリス・ロンドン。訪問先での学びを写真ともにレポートします!

「誰もが住みやすいまち」のために、まず女性の声を聞く。『フェミニスト・シティ』著者を尋ねて【多元世界をめぐる】

まちを女性の視点で捉え直す。そうすると、新たな変容の余地が見えてくる。『Feminist City』の著者であるレスリー・カーン教授に、ジェンダーと都市研究の出会いから、今後注目のキーワードまでを聞きました。

海洋プラスチックは“母なる海からの贈り物“。「mum」の素材に込められた想いとは?

母なる海からの恵みを得て生きている私たち。海洋プラスチックはその海を汚染しているものだ。しかし、「mum」という漁具をアップサイクルするプロジェクトでは、それを「海からの恵み」だと再定義した。