Tag Archives: 社会

音であの夜に戻ろう。コロナ禍にメキシコのバーが始めた音声サービス「I Miss My Bar」

新型コロナの影響で特に夜間の外出がはばかられるようになり、飲食店でのひとときが恋しくなっている人も多いのではないでしょうか。メキシコのとあるバーが、自宅にいながらバーの雰囲気を味わうための音声サービスを始めました。

トイレの時間も楽しく勉強。Duolingoが開発した外国語が学べるトイレットペーパー

忙しい毎日の中で語学の勉強を継続するのは、難しい時もありますよね。そんな人たちに向けて、語学アプリを開発するDuolingoが開発した、語学を学べるトイレットペーパー「Duolingo Roll」を紹介します。

チャットの代わりに、10分の電話を。「人の声」が孤独感を低減するという研究結果

精神医学やメンタルヘルスといった分野の査読付き論文を掲載するサイト「JAMA Psychiatry 」で公開された「Effect of Layperson-Delivered, Empathy-Focused Program of Telephone Calls on Loneliness, Depression, and Anxiety Among Adults During the COVID-19 Pandemic(COVID-19パンデミック下の成人の孤独感、憂鬱感、不安感に対する、共感を重視した電話サービスの効果)」という論文では、電話をもらった人は平均して20%孤独感が減ったと報告されています。

「毎日の行動をサステナブルに変える」スターバックスのゲーミフィケーション

世界的なコーヒーチェーンの米スターバックスが、私たちの毎日の消費選択・行動をサステナブルに変容させるため、遊び心あふれる取り組みを始めました。2021年に創立50周年を迎えたことを記念し、期間限定(4月1日~4月30日)で会員向けのゲーム「Starbucks Earth Month Game」を公開したのです。

「多様な食文化」とは、選択肢を持つこと。ヴィーガンシェフが考える、ソーシャルフードガストロノミーとは?【FOOD MADE GOOD#3】

「ヴィーガンの新しい領域に挑む」「食を通じて世界をつなぐ」と掲げながら、サステナブルデリ&カフェをコンセプトとした『ブルーグローブトウキョウ』の監修をし、多数メディアに出演するなどヴィーガンシェフとして第一線で活躍する杉浦仁志シェフ。食を通じて異文化理解や健康、環境問題にアプローチする「ソーシャル・フード・ガストロノミー」を提唱し、持続可能な社会を目指すプロジェクト「1000 VEGAN PROJECT」を立ち上げた杉浦シェフ。そんな世界で活躍するヴィーガンシェフが、ヴィーガンとその可能性をどう捉えているのか、話を聞きました。

LUSHとダウン症のアトリエ・エレマン・プレザンに学ぶ、「自分らしくいられる場所」とは?

「ダイバーシティ&インクルージョン」が大事だと言われるが、「他者を受け入れる」ことは簡単ではない。LUSHの社内イベントをきっかけに、「多様性を受け入れる」ことや「自分らしくいられる場所」について考えてみました。

持続可能なブランド運営につながる「ウェルビーイングエコノミー」5大トレンド

ブランディングにおける世界的なトレンドといえば、動画や人工知能などですが、多くの人が意外と気付いていないのが「ウェルビーイングエコノミー」です。本記事では、5つのメガトレンドを翻訳してみました!

Googleマップ、CO2排出量の少ないルート提案開始へ

Googleが2021年後半から、Googleマップで「CO2排出量の少ない経路」が表示されるようになると発表しました。この施策はアメリカで開始され、その後は他の国でも段階的に展開されていく予定です。

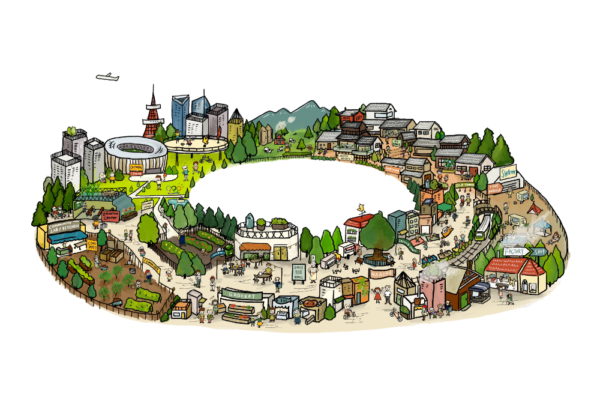

【イベントレポート】Tokyo Meets Doughnut 〜ドーナツ経済学で東京の未来を考えるワークショップ〜

2021年3月5日に行われた「Tokyo Meets Doughnut 〜ドーナツ経済学で東京の未来を考えるワークショップ〜」のレポート記事です。ドーナツ経済学の東京への応用について参加者の皆さんと共に考えました。

貧困家庭の子どもが空き家のリフォームを学び、所有できる教育プログラム

アラバマ州バーミンガムにある「Build UP」という高校では、貧困家庭の子どもが建設について学べる、6年間のフルタイムプログラムを提供しています。プログラムには座学もあれば、実際の建設現場で有給インターンシップに参加する機会も。さらに、子どもたちが古い家を二世帯住宅にリフォームする取り組みも行っており、このときに人々から寄付された家が活躍します。子どもとその家族はプログラムの途中から、この改修された家に住むことができます。

人・生物・土壌の関係を捉え直す。リジェネラティブ農業の事例3選

気候危機に対する取り組みとして、近年注目されている「リジェネラティブ農業」。農業や酪農など、実際に始動しつつあるプロジェクトについて、レポートしています。

「あいつ元気かな」と思ったら花束を贈る。男性のメンタルヘルス向上キャンペーン

オーストラリアの自殺件数のうち、約75%は男性。人々に助けを求めることができない男性は多くいます。そんな時、ある花屋が男性が男性の友人に花束を贈ってコミュニケーションをするキャンペーンを打ち出しました。元気にやってるいるかどうか気にかけてくれる人の存在は、明日も前向きに生きる活力になります。

廃棄建材を、一点もののアクセサリーに。アップサイクルブランド「KiNaKo」

私たちは普段、仕事をする中でたくさんのごみを目にしています。洋服をつくるときに余った布きれや、一度しか使わなかった大量の紙の資料。何に使えるのかはわからないけれど、そのまま捨ててしまうのはなんだかもったいない。そんな想いを形にしたのが、アップサイクルのアクセサリーブランド「KiNaKo」を手がける木上奈都子さんです。木上さんは、建築物をつくるときに出る端材や建材を、一点もののピアスやリングに生まれ変わらせています。

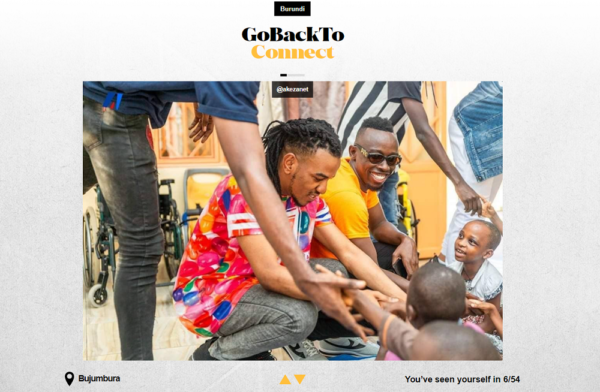

「アフリカへ帰れ」黒人系へのヘイト投稿を逆手に取った観光PR

ヘイト投稿に使われる #gobacktoafrica タグをジャックし、アフリカの美しい風景を投稿するタグへ。「人類は皆アフリカから来たんだ。アフリカに帰ろう。」そう言いたくなるような旅行会社のPRが秀逸です。

アムステルダムの「メニューのない」温室レストラン

背の高い煙突のあるアムステルダムの温室レストラン、Restaurant De Kas。ミシュランガイドにも掲載されたこのレストランでは、徹底的に地産地消とオーガニックにこだわっています。

あなたの家の「家事分担」はフェア?対話を促すイケアのゲーム

イケアが3月8日の国際女性デーに合わせて公開したのが、FiftyFifty(フィフティフィフティ)と呼ばれるデジタルカードゲームです。これは、自宅における家事の平等について、オープンで楽しく対話を始めるためのツールです。