気候変動により、地球の温度はますます上昇しています。国連によると、1800年代に比べて地球の気温は1.1度上昇しているといいます(※1)。このまま気温上昇が続けば、人類は自然災害や紛争、食料不足などさらなるリスクにさらされるでしょう。

気候危機は環境だけでなく、社会や政治、世界システムなど複雑に絡み合って私たちの前に立ち塞がっています。

私たちは、複雑な問題が組み合わさっているこの気候危機に対して、どう向き合っていけばいいのでしょうか。ますます進行の一途をたどっている気候変動を抑えていくためには、これまで以上に大胆な改革が必要だ──そんな想いから、IDEAS FOR GOODと株式会社メンバーズが始めた共創プロジェクトが「Climate Creative(クライメイト・クリエイティブ)」です。

Climate Creativeではこれまで、数々のイベントを開催してきました。(過去のイベント一覧)

15回目となる今回は、「あらゆるデザインに人類学の眼差しを。気候危機時代に人文科学とビジネスはどう共創するか」と題し、文化人類学者・デザイン人類学者の中村寛さんをお招きして、お話を伺いました。人類学の視点の有無は、ビジネスデザインにどのような違いを生むのでしょうか。また、なぜビジネスに人類学的視点が必要なのでしょうか。今回はイベントの第一部の様子をレポートしていきます。

気候変動問題を多角的に捉えることの大切さ

イベントの冒頭にてIDEAS FOR GOODの大石からは、気候変動の現状についての共有がありました。Global Temperature Reportによる世界平均気温のデータを見てみると、産業革命以前の1850~1900年における平均気温に比べると、現在の気温は1.4℃程上昇しています(※2)。

そんな中で温室効果ガスの排出削減は気候変動問題を見ていくうえで、温室効果ガスの排出削減は欠かせないテーマの一つですが、その切り口のみで気候変動対策を議論しようとすると、抜け落ちてしまう視点があると指摘しました。

気候変動の影響は均一ではなく、さまざまなコミュニティ間で差異があると考えられています。温室効果ガスを生み出す地域と気候変動の影響を受けやすい国や地域間の差異もそのひとつです。

ネイティブ・アメリカンの声を、住居のデザインに取り入れる

たとえば、一人あたりの温室効果ガス排出量が欧米の人々などと比較して少ないとされるネイティブ・アメリカンの人々。彼らの生活は自然に根ざしたものであるため、温室効果ガスの排出は少ない一方、気候変動の影響をもっとも強く受けやすくなります。

そうした現状を受け、ネイティブ・アメリカンの人々を巻き込み、より彼らの生活に合ったデザインの住居を建築する、住居増設プロジェクトが発足しました。ネイティブ・アメリカンがこれまで継承してきた文化や知恵を活かし、自然の恩恵を効率的に受けられ、温度調節をしやすくなるような建築デザインを取り入れています。

気候変動の影響を受けやすい女性や子どもの視点を、まちづくりに

また、気候変動の影響を受けやすい女性や子どもの視点をデザインに取り入れた事例として紹介されたのが、スペイン・バルセロナ市のまちづくりです。バルセロナ市では「スーパーブロック」と呼ばれる歩行者と自転車専用の区域が設置されています。これにより、社会的交流の増加や市民の幸福度向上、肥満減少などの健康増進にも実際につながっていることが明らかになっているそうです。

「気候変動は人類がもたらしたものではありますが、その影響はコミュニティによって差異があります。つまり、環境やエネルギー消費の削減といった切り口だけでは抜け落ちてしまう視点がある。気候変動の影響を受けやすい人々の声を汲み取ることで、より心地よいデザインにつなげる必要があるのです」

ビジネスの世界でいかに人類学の視点を活かせるか?

続いて、ゲストとして多摩美術大学リベラルアーツセンターおよび大学院教授である中村寛さんにご登壇いただきました。中村さんの専門は文化人類学とデザイン人類学です。中村さんは、デザイン人類学を「デザインが持っている力と人類学が持つ内省する力や認識する力をかけ合わせ、よりよい社会実装のプロジェクトにしていく流れ」であると説明します。

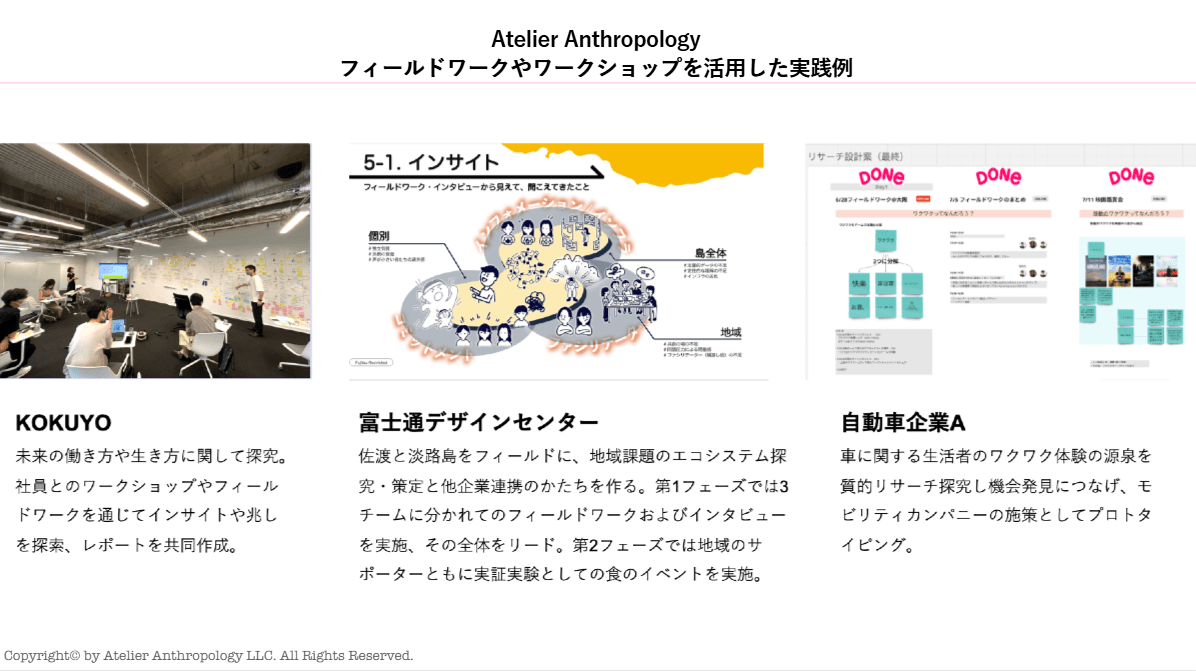

中村さんは現在、多摩美術大学で教鞭を執るかたわら、アトリエ・アンソロポロジー合同会社の代表として、人類学が持つ強みを活かしながら企業やデザイナーと協同して社会課題を解決しうるデザイン実装も行っています。

人類学は一見すると、実生活では活用しにくいと思う方もいるかもしれません。しかし実際には、人類学が進歩する中で培われてきた強みがビジネスの世界でも大いに役立つと言います。これまでにもアトリエ・アンソロポロジーでは、人類学の視点を活かしながらさまざまな企業とリサーチ設計からフィールドワーク、ワークショップなどを協業し、展開しています。

富士通デザインセンターとは、地域課題の解決のために、その最初の一歩である入り口をデザインすることをテーマとし、社会課題の探索から実証実験までを行い、高校生と共にレストランを運営するプロジェクトなどを行ったそうです。また、カルチャーデザインファーム・KESIKIとは、地球・社員・顧客に愛される、をキーワードに「CREATE(つくる)」「SPREAD(ひろげる)」「CHANGE(かえる)」を掲げ、「カルチャーデザインとはなにか?」をさまざまな企業や団体とコラボレーションした仕組みづくりなども行っています。

さらに、多摩美術大学ではサーキュラーオフィスというものを2年前に立ち上げ、土着の美学に注目し、「LIFE CENTERED CREATIVITY」という既存のやり方や形にとらわれない、すべての命の視点によるクリエイティビティを軸に講義などを展開。

最近ではデザイン分野で資源のサーキュラリティやサステナビリティがもはや前提になっている中で、美術大学の中ではさらに「アートとの掛け合わせ」が議論され、土着の文化の仕組みやアート表現に注目し、探求しているといいます。

こうして中村さんがさまざまな企業との実践の中で見えてきた、ビジネスにおける人類学の強みとは何なのでしょうか。

人類学の代表的な手法のひとつに「エスノグラフィー」があります。エスノグラフィーとは、研究の対象地域でフィールドワークを行い、そこで見たことや聞いたことをつぶさに観察・記録する手法のこと。人類学では、哲学のように抽象的に物事を見つつも、ジャーナリストのように現地にも入り込んで対象の地域や文化を観察するのだと中村さんはいいます。

具体的な事物と抽象的な概念の両方を行き来し、人や取り巻く環境、家屋など総合的なコンテクストに注目するため、人類学者は高い思考力やリサーチ能力を持っていると言えるでしょう。また人類学は、西洋が非西洋社会に向けていた眼差しや認識が誤っていたことに早い段階から気がついた学問でもあるそうです。

「昔、西洋人は非西洋世界の人と出会ったときに、『この人たちには神がいない』と錯誤していたんです。もちろんこれは完全な誤解でした。彼らは西洋的な一神教ではない、まったく別の様態で神や神聖なものを信仰していることに長い時間をかけて気づいていったのです。このように、今日のデザインプロセスで行われているリフレーミング(物事を別の観点から捉えなおすこと)を、人類学は古くから実践してきました」

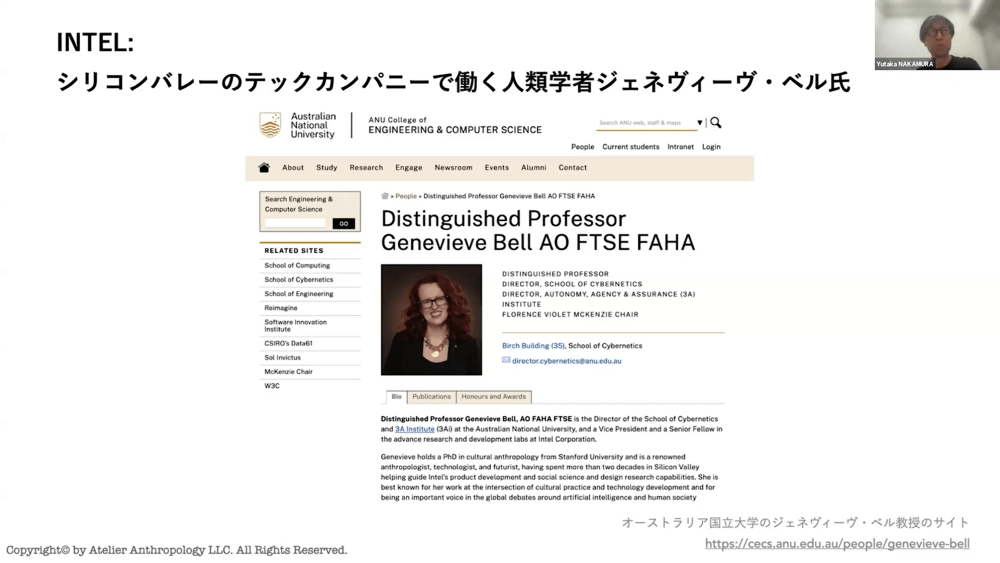

フィールドワークで培った高いリサーチ能力や枠外の視点を取り入れたリフレーミング思考を武器に、人類学者がビジネスの世界で活躍したケースも紹介されました。たとえば、人類学者のジェネヴィーヴ・ベル氏は、自身が働いているインテルのチップが世界中でどう使われているかを旅しながら分析しているのだそうです。

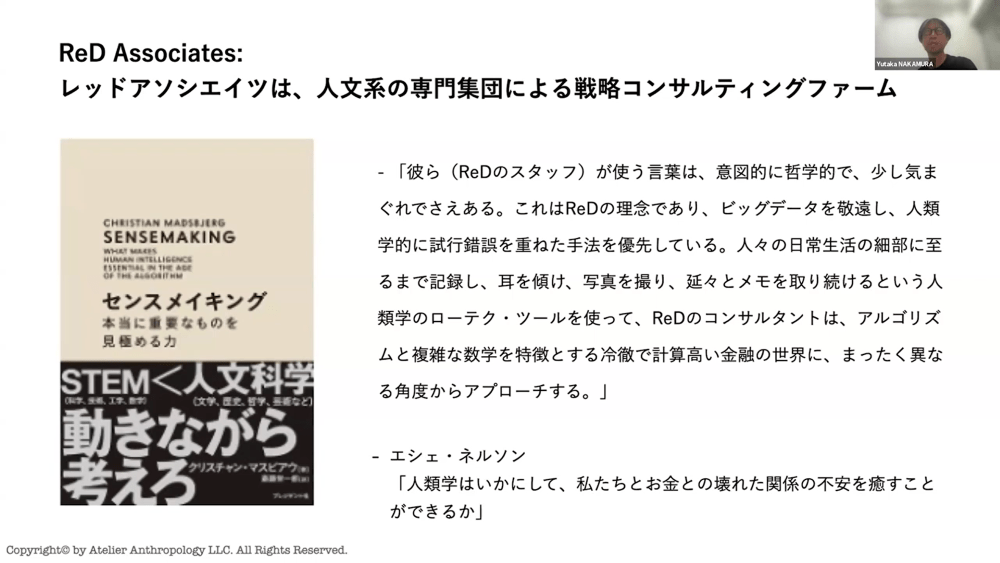

また、デンマークにあるコンサルティングファームのReD Associatesでは、所属しているコンサルタントが全員哲学や人類学といった人文学系の研究者で構成されています。この企業ではエクセルなどを使わず、紙とペンを用いて人類学的手法をもとにクライアントワークを行っていると言います。

「プロジェクトチームは、文系と理系の研究者で構成することが重要です。また、取り組みを始める前には必ずフィールドワークを行う必要があります。良い仕組みを作ろうとしても、その土地の社会・文化的背景や特性、そこに住む人々、関わる人々の考え方などを見逃してしまうと、大きな問題が生じます。それらを正確に分析できるのが社会学者や人類学者でもあるので、どちらかの研究者がフィールドワークを主導する必要があります」

構造が引き起こす、目に見えない「暴力」とは?

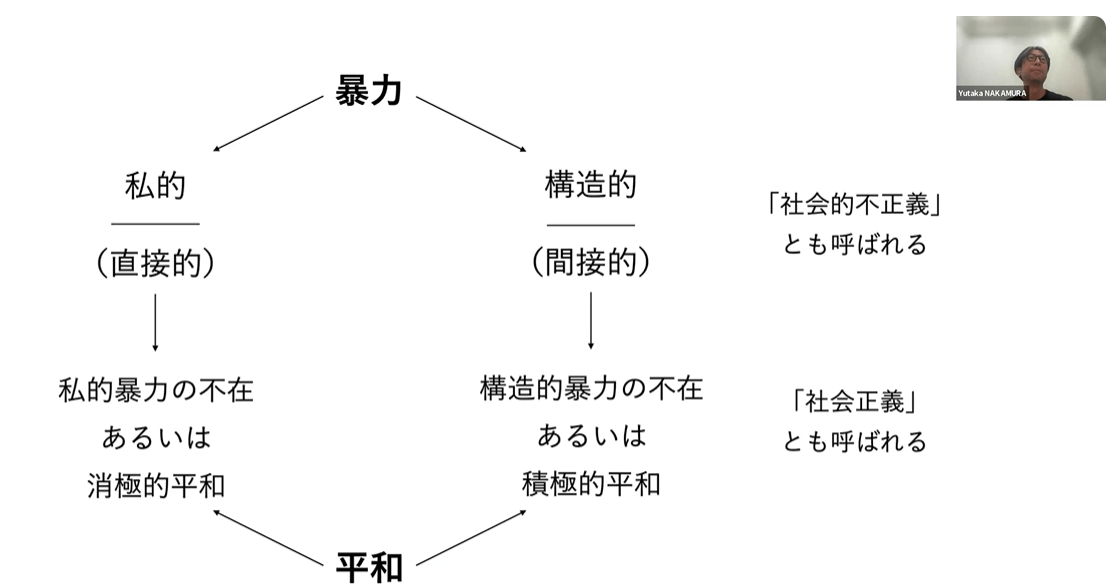

そして中村さんから言及があったのは、「暴力」について。

「私は長い間、『暴力』について研究してきました。ここで言う暴力は、殴るや蹴るといった直接的なものではなく、『構造的暴力』と呼ばれる、目に見えにくい制度や仕組みに隠れた暴力を指します。このような暴力は、表面的な対策では解決できず、根本的な問題に取り組まなければ問題を減らしたり解消したりすることはできません」

私たちが普段使う「(私的)暴力」は、個人が他の個人に直接振るう暴力を意味しますが、構造的暴力は、社会の仕組みが間接的に与える暴力です。そのため、暴力の責任を個人に求めることはできません。構造的暴力を解決するためには、根本的な仕組み自体に手を加える必要があると中村さんは指摘しています。

「構造的暴力という概念はガルトゥングという平和学者が生み出しました。この功績は、暴力の所在を特定の個人ではなく、より問題化しにくく気づかれにくい制度や慣習、政策、言葉などに置いたことです。個人に責任の所在を置いてしまうと、個人を処罰したところで別の個人が同じ暴力をつくり出してしまいます。しかし、構造的暴力の場合、構造そのものにメスを入れることで根本的に暴力を縮減することができるのです」

Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research.” Journal of Peace Research, vol. 6, no. 3, Sept. 1969, p. 183より

また、中村さんはこういった構造的暴力の問題を眼差す視点を、ビジネスにおけるサステナビリティやサーキュラーデザインに活かすためには、「構造的暴力がこれまでどのように進行してきたか」を見ておくことが大切だと言います。

「20世紀では人間中心主義が唱えられていました。しかし、実際には一部の人間を(『野蛮人』『非白人』『テロリスト』などとグルーピングして)非人間化・脱人間化していくようなプロセスも人間中心主義と同時に進行していたのです。そのため、特定の人々からすれば暴力は縮減しているように見えている一方で、他方の人間からすると加速度的に進行しているようにさえ感じてしまうのです」

さらに、クリエイティビティやデザインがこれまでどのように暴力を振るってきたかも重要な視点だといいます。

「20世紀では(大量消費を喚起させる広告や大量破壊兵器、公害・環境汚染など)構造的暴力を加速させるデザインが数多く見られました。もちろんデザインだけが原因ではありませんが、デザインは産業といっしょに発展してきたので特に多くの事例を挙げられるのだと思います。さらに、科学(知)・資本主義(経済)・デザイン(創造力)は影響しあって暴力を生み出してきました。私が所属しているアカデミアも暴力に加担してきたと思います。資本主義それ自体も18世紀から暴力をより効率的に生み出してきました」

「私は暴力を加速させる方向ではなくて、暴力を減らしていく方向にデザインを向かわせることはできないだろうかと思い、現在デザイナーさんたちとチャレンジしているところです。新しい経済圏の構想だったり、課税のあり方だったり……変革しようという流れはできてきているし、新たなモデルというのも見つかり始めています。21世紀、これからどうなっていくかの分かれ道に今立っているのです」

暴力に加担していることを認め合うところから対話が始まる

中村さんは、以上の構造的暴力の議論をさらに発展させた概念として、ロブ・ニクソンという研究者が唱えた「緩慢な暴力(スロー・ヴァイオレンス)」にも注目しました。

「緩慢な暴力は目に見えないところで起こります。時間や空間を超えて分散し、遅れて破壊をもたらすものの、一般的には暴力とはみなされないような消耗的な暴力のことを言っているんですね。まさしく環境問題のことを指しています。つまり、私たちが環境に対して振るっている暴力というのはその効果が見えるまでに時間がかかります。時間という概念を暴力の問題に持ち込んだというのが、この理論の大きな功績ではないでしょうか」

例えば、産業革命期以降の温室効果ガス排出量の増加は、現代になって気候変動という形で顕在化しています。現在も続く排出が、未来の世代により大きな影響をもたらすことも十分に考えられます。

今一度立ち止まって構造的な暴力を正面から見つめなおし、私たちが環境に対して行使している目に見えない暴力とは何なのか、問題の所在はどこにあるのかといった暴力の正体をつかめれば、暴力を縮減するための方策を練ることも可能になります。ここで重要なのは、暴力を完全にゼロにするのではなく、減らしていけるように暴力をマネジメントすることであると中村さんは強調しました。

「誰もが制度の中で生きていると差別や暴力に加担してしまうんです。それをヒステリックに『あの人は差別している』などと指さし合うのではなく、自分自身も含めて誰しもが差別や暴力に加担していることをフラットに認め合うところから対話できるようになるといいなと思っています」

「暴力」という切り口で考えると、気候危機において自分が被害者でもありながら実は加害者かもしれない。未来への影響を考えながら自身の行動を見つめなおし、変容させる必要性に改めて気付かされた回でした。ビジネスにおいても、人類学者と共創することで、気候変動とビジネスの関係性の捉え方が多角的になり、製品やサービスのデザインプロセスを見直すことができるのではないでしょうか?

Climate Creativeでは、今後も多様なバックグラウンドを持つ人をお招きして気候変動に向き合い、対話の機会を設けていきます。今後のClimate Creativeもぜひご期待ください!

※1 What is the Climate Change?-United Union

※2 Global Temperature Report for 2023-BERKELEY EARTH