現代のテクノロジーは、私たちを幸せにしているだろうか。ここで言うテクノロジーは「技術」を意味する。古典ギリシャ語で「わざ」に近いもの全般を指す「τεχνη(テクネー)」という言葉に由来し、物事をたくみに行うわざ・技巧や、科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し人間生活に利用するわざを指している(※1)。

つまり、テクノロジーとは本来、何かを達成するための手段である。かつてそれは、物理的に手の届く範囲のモノを有効に使うために生み出した「わざ」であったはず。近代に入ると、「わざ」は、それまで別個に存在していた「科学」と交わるようになり(※2)、その後デジタル分野への応用も進んだ。

こうしてテクノロジーは、もはや個人が自由に扱える「手段」という枠を越え、商品やサービスとして「与えられるもの」という側面も持つようになった。産業化されたテクノロジーは、加速度的に成長し、離れた世界を繋ぎながら人々に“便利さ”や“豊かさ”を提供してきたかもしれない。

しかし同時に、それによって人々の幸福が損なわれているという指摘もある。スマートフォンの新モデルが毎年発表されるように、現代のテクノロジーは絶え間なく「新しさ」を生み出すため、他人が持っている新しいモノとの差を感じさせ、消費者を「不満」状態にする仕組みが成り立っているのだ(※3)。

「もっと便利になれば、もっと幸せになれる」──そんな通説を、見直すべき時機が訪れているだろう。現代テクノロジーに私たちは何を求め、何を制御すべきか。子どもたちの手元にも人工知能が渡る今、学びの場を含めてテクノロジーとの関わり方をどうデザインすることが必要か。

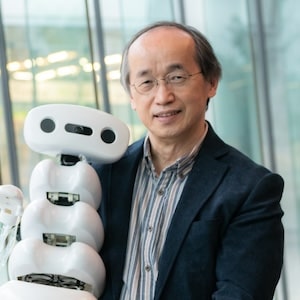

そんな問いを、「弱いロボット」の研究で知られ、人とロボットのコミュニケーションについて研究を重ねている、豊橋技術科学大学の岡田美智男教授に話を聞いた。現代テクノロジーと人間の関わりにおいてカギを握る、個体能力主義からの脱却と、モノと社会の関係の再定義に迫っていく。

話者プロフィール:岡田美智男(おかだ みちお)

豊橋技術科学大学 情報・知能工学系教授。30年ほど前から、「私たちが口ごもるのはどうしてなのか?」「自動販売機からの『ありがとう』はなぜお礼の気持ちとして伝わってこないのか」「仮想的なクリーチャが勝手におしゃべりをはじめたら、どんな風に話題が展開していくのだろう」などなど、さまざまなコミュニケーションの様相をエージェントやロボットを援用し、構成論的に理解する試みを続けている。代表的な仕事に、自らではゴミを拾えないものの、まわりの子どもたちの手助けを上手に引き出しながら、ちゃっかりゴミを拾い集めてしまう〈ゴミ箱ロボット〉など、一連の〈弱いロボット〉の研究がある。近著は『〈弱いロボット〉から考える 人・社会・生きること』(岩波ジュニア新書)など。

豊橋技術科学大学 情報・知能工学系教授。30年ほど前から、「私たちが口ごもるのはどうしてなのか?」「自動販売機からの『ありがとう』はなぜお礼の気持ちとして伝わってこないのか」「仮想的なクリーチャが勝手におしゃべりをはじめたら、どんな風に話題が展開していくのだろう」などなど、さまざまなコミュニケーションの様相をエージェントやロボットを援用し、構成論的に理解する試みを続けている。代表的な仕事に、自らではゴミを拾えないものの、まわりの子どもたちの手助けを上手に引き出しながら、ちゃっかりゴミを拾い集めてしまう〈ゴミ箱ロボット〉など、一連の〈弱いロボット〉の研究がある。近著は『〈弱いロボット〉から考える 人・社会・生きること』(岩波ジュニア新書)など。

ひとりで何でもできる、わけじゃない「弱いロボット」

岡田教授はもともと、音声科学や音声言語の分野が専門であった。その後、「発話」に着目する中で、研究はコミュニケーションの分野にも発展。言い淀みや、自然な発話を切り口として研究する中で「弱いロボット」のプロジェクトへと繋がっていった。

「弱いロボットとは、自己完結を目標とせず、周りに委ねながら、周りの人の能力なり強みなりをうまく引き出して一緒に何かを成し遂げるのが特徴です。『弱ければいい・人に頼ってればいいだけ』のロボットではありません。

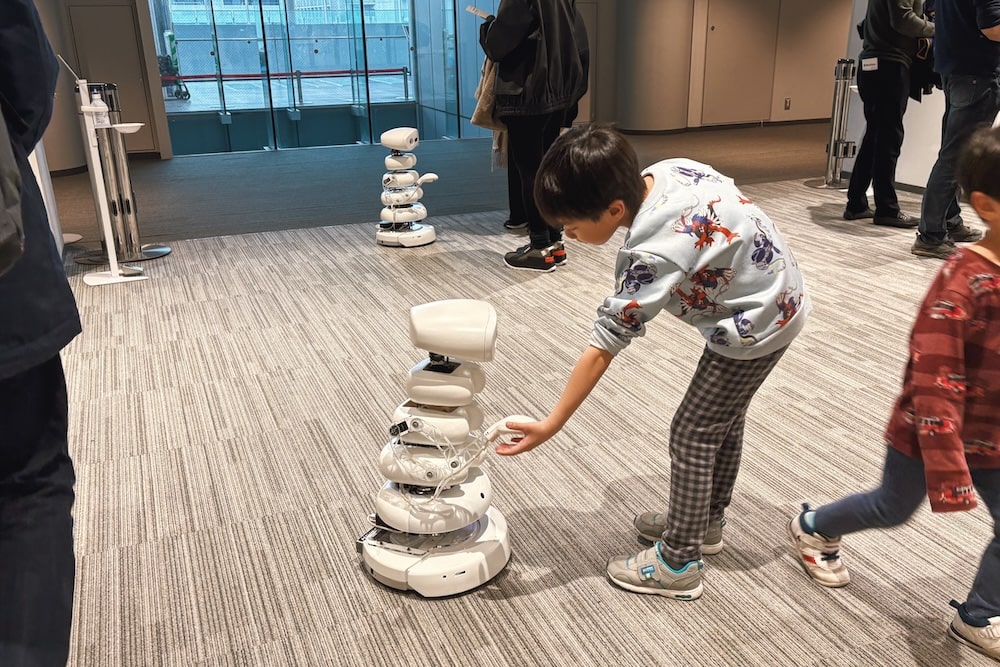

例えば、ヨタヨタと歩くごみ箱ロボットがあります。自分ではごみを拾えないけれど、その歩く様子を見た周りの子どもたちの手助けをしてくれて、結果としてごみを集めるのです。ロボットが不完全さを周りに主張しすぎると、仕掛けがあからさまで、周りの子どもたちは『やってあげる・やらされてる』と感じてしまいます。受動でも能動でもない、中動態とも言われるように、『思わず』手助けしちゃうような関係を取り結ぶぐらいが、ロボットのちょうど良いところなんですね」

2025年2月に開催された「弱いロボット展」では、会場の弱いロボットたちと、コミュニケーションを取ろうとする子どもたちが大勢いた|筆者撮影

他にも、人が近づくとキョロキョロしながら生き物のように動くランプや、モジモジしながら手を差し出し、手指の消毒やティッシュ配りをするロボットなどが「弱いロボット」の例として挙げられる。これらの関係性において、人はロボットに指示を出すわけでも、指示を受けるわけでもない。その曖昧な距離感が人を自然と引き込み、無意識のうちに関わりを生み出す。接した人は「何か貢献できた」と、まんざらでもない気分になるという。

テクノロジーを介して主体的に動く小さな喜びや心の豊かさを引き出してくれるのが、弱いロボットなのだ。

「ただし弱いロボットも、まだまだ人と非対称な関係にあることに改善の余地があります。ロボットの不完全なところを、周りに補ってもらうだけのものになっているんです」

そう語る岡田教授は近年、ロボットと人がより対称な関係を築くためのキーワードとして「コンヴィヴィアリティ」という概念に注目しているという。オーストリアの哲学者イヴァン・イリイチが提唱した言葉で、主に「自立共生」と訳される。

この言葉は、テクノロジーの過度な発達に対する警鐘としても知られている。あるレベル(第一の分水嶺)を越えるまでは、テクノロジーの発達は暮らしを豊かにするものの、次の一線(第二の分水嶺)を越えてしまうと人間がモノやシステムによってむしろ制限されるようになるという考え方だ。

岡田教授によると、この概念を軸にテクノロジーと向き合うことで、現代テクノロジーと人間のあるべき関わり方が現れてくるという。

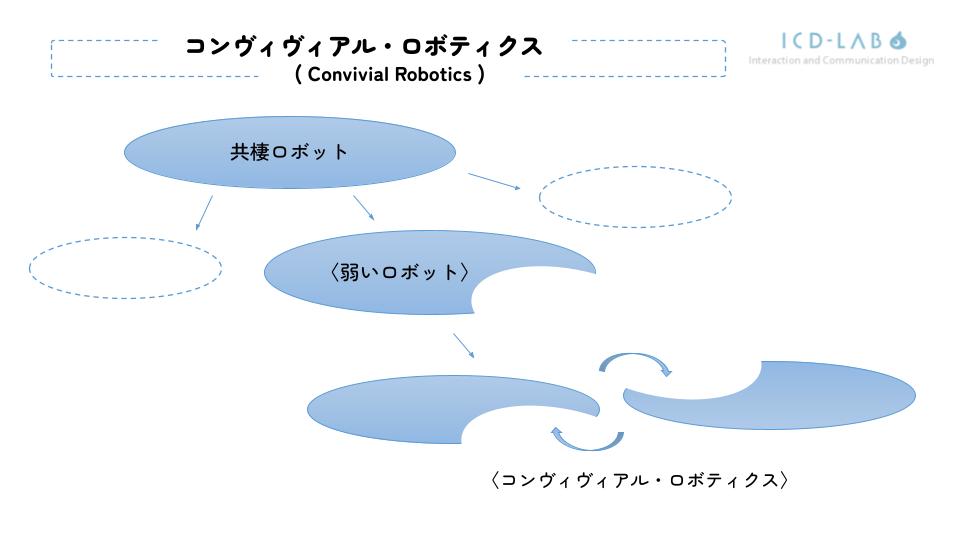

弱いロボットから「コンヴィヴィアル・ロボティクス」へ

「弱いロボットの中でも、お互いの主体性や創造性を奪わない程度に、緩く依存しあった関係を結ぶものを『コンヴィヴィアル・ロボティクス』と呼ぼうとしています。人との間で、お互いに弱みを補いつつ、強みを引き出しちゃうような、双方向性が高くて共に生き生きとした関係を作ります。

例えば、猫の顔をした配膳ロボット。飲食店などで料理を運ぶロボットで、子どもたちが駆け寄っても、結果として上手に道をあけてもらえます。料理を降ろす場面ではお客さんの手伝いが必要ですが、助けたお客さんもまんざら悪い気はしない。つまりロボットとお客さんの間で、互いの強みを上手に引き出し、持ちつ持たれつの関係が生まれます。 これが、緩く依存し合っているけれど、相手の主体性・創造性を奪わない関係なのです」

Image via Shutterstock

イリイチの表現をもとに考えると、猫型の配膳ロボットは、人手不足の解消において第一の分水嶺を越える。しかし、皿を割らずに適切な位置に置くことは人間の方が得意なので任せてしまう。人が貢献する余白が生まれたことで、猫型の配膳ロボットは第二の分水嶺を越えないテクノロジーに留まることができた。

前述の弱いロボットのうち、生き物のように動くランプや、モジモジしながら手を差し出すロボットは、どちらかといえばロボットと人が非対称であるためコンヴィヴィアル・ロボティクスの要素が少ないが、ごみ箱ロボットはその要素を持ち合わせている。ロボットはモノを入れて運ぶことはできるが、拾うことはできないので、人間がごみ拾いに参加する余白が生まれるのだ。

こうした余白は、現在主流となっている自己完結型のロボットからは得にくいという。

「現代のサービス系ロボットは『ユーザーのために』と、一生懸命頑張っています。しかし、ロボットが頑張れば頑張るほど、僕らが関与する余白がなくなってしまうのです。便利すぎるシステムに慣れて、頼りすぎることもあります。

つまり『相手のために』という強い思いが、かえって人の主体性や創造性を奪ってしまうのではないかと思うのです。テクノロジーが頑張りすぎると、人が隷属してしまうところもあるわけですね」

現在の評価基準で捉えると、独り立ちして勝手に全て作業してくれるロボットほど優秀で、望ましいと思われがちだ。しかしそのテクノロジーは、人間が手軽に管理できるものではなく、むしろ人間がテクノロジーに合わせなくてはならない状況を作ることがある。

例えば、自動運転システムが高度になるほど、人は単なるモノや荷物に位置付けられてしまう。これは、人間がテクノロジーに「隷属」してむしろ不自由になった状態とも言える。

言い換えれば、一部の現代テクノロジーは、第二の分水嶺を超えるデザインや使われ方をしている。ただ、決して意図的に主体性や創造性を奪おうとしたわけではないはず。より豊かな暮らしを願って作られたモノが、なぜ人々の生活を制限することになっているのだろうか。

その一因は、社会で“当たり前”になっている「他人に頼らず個人の実力で物事を達成する方が望ましい」という評価基準にあるかもしれない。ものづくりの道筋は、私たちが何を「良し」とする考え方、つまりは教育に触れてきたかに左右されるというのだ。

能力主義と教育現場から変化が生まれる兆し

実は、このコンヴィヴィアリティという概念はかつて日本で異なる文脈から注目されたことがあったという。2014年頃、認知科学者の佐伯胖教授が、明治以降の日本の教育が一方的な「教え」を中心とする学校制度や個体能力主義的な能力観の影響を受けてきたことを指摘し、代替としてイリイチが説く「共愉的(コンヴィヴィアル)な学び」を広めた。

「佐伯先生が『共愉的な学び』を提唱した背景に、明治以降の日本の教育課題があります。セーラー服が軍隊から来ているように、教育方針にも軍隊の要素があり、“教える人と学ぶ人”という固定された関係における学びが強くありました。

また日本の教育の評価体系として、誰にも頼らずに自己完結して、個の能力を高めることを軸とする『個体能力主義』の考え方が根付いています。テストは一人で受けるもので、誰の手も借りちゃいけない、というように。でも実際は、自分のできないところはもっと周りに手伝ってもらって、一緒に何かを成し遂げるぐらいの方が社会においてより良い仕事ができる人になる気がするのです」

この教育分野の課題は、コンヴィヴィアル・ロボティクスの必要性にも通ずる。自己完結を重視した評価システムが人々の考え方を規定することで、現代のものづくりも、個体能力主義に陥っている。

「この教育システムは、ものづくりの現場に大きく関係しています。現代のものづくりは、自己完結型で機能や能力を高めて、サービスを高度化するほど人が幸せになれると信じて、技術開発を進める流れが一般的だと思います。技術者は、『高度な技術を集めたモノを作ったら、世の中の人が喜んでくれるだろう』と思って、一生懸命開発しているのです」

ところが、自動運転システムの事例のように、高度な技術の集合体は人の主体性や創造性を奪ってしまう可能性がある。これが個体の力を重視するテクノロジーの過度な発展が孕むリスクだ。ものづくりも、教育も、本質的な“幸せ”を捉え直すには、個体能力主義からの脱却が重要となる。

コンヴィヴィアルな学びが培う“不完全”の受容

では、教育やものづくりが共愉的でコンヴィヴィアルなものへと移行したら、どんなモノが生まれるだろうか。人工知能が身近になった現代社会を見据えて、岡田教授はあるロボットを例にあげる。

「例えば、デジタル教科書の穴埋め問題に取り組む場合、単に解答を入力するのでは、正解かどうかを確認するだけの作業になってしまいます。でも生成AIと子どもが一緒になって『ああでもない、こうでもない』と言って問題を解いているとコンヴィヴィアルな感じがするんです。

ポケボーキューブは、まさに子どもと一緒になってドリルの問題を考えてくれるロボットです。生成AIがちょっとヒントをくれて一緒に考えていく学習環境を作ってくれます。AIの考えを全部引き受ける必要はなく、参考意見の一つ。ユーザー側も意見を出す中で、お互いの能力をうまく引き出せる点が面白いんです」

そんなポケボーキューブと人の関係性は、“対峙”ではなく“並ぶ”関係性にあるという。問題集という共通の対象に対して、横並びで一緒に取り組んでいるからだ。こうして互いに自立しながらもそれぞれが貢献し、わずかに依存し合う関係はコンヴィヴィアルな要素が強いそうだ。

一緒にドリル問題を解いてくれるポケボーキューブ。後ろのタブレットには穴埋め問題が表示されている|筆者撮影

「すべて自己完結することは、どこか無理があります。 人工知能もロボットも、自己完結して凄さをアピールしていますが、不完全なところもたくさんあるはずです。それを隠さずに、 ちょっとだけさらけ出してみると、その弱さが人の強みを引き出せたりして、緩く依存し合った関係が作れるはずなんですよね。

ただ、本当に代案があるかは深く考える必要があります。僕らのロボットの場合は、偶然、弱いところをさらけ出しても問題がなかったけれど、あらゆるものにそれが当てはまるかどうかは分かりません。強さが必要な場合もあります」

テクノロジーを“関係”の中にある存在として捉える

完璧ではない方がむしろ良くて、相互に弱さを補い合って生き生きとした感情を生み出すようなロボットやテクノロジーを──そう言われると完璧なものを目指すのと同じくらい難題を突きつけられているようにも感じられる。

それが目指したい未来の一つだとしたら、ものづくりの現場でまずどのように視点を変え、何を再考すべきだろうか。

「モノを作る人は、モノにばかり目が向きがちです。それをどう使うか、そのモノが人間のどういうところを引き出すかというところまでは、なかなか目が向いていないのかもしれません。

しかし、モノは環境の中に埋め込まれているとも理解できます。ネットワークや関係性の中で生かされながら、“その中”で自分の能力を発揮しているという視点から捉え直すことが大切だと思います。ものづくりだけでなく、我々の生き方や、教育も、同じように捉え直してみても良いはずです」

一つのモノを世に送り出すことは、それを使う人、さらにその周りの人の暮らしや考え方を否応なく変えてしまう可能性を持つ。そのモノ自体が存在しない世界と比べて、確実に一つの変化を生み出しているからだ。

だからこそ、関係性の中で捉えたものづくりが重視される。ひと握りの人々の手により、目まぐるしく急速にテクノロジーが発達する今、「関係性の中に埋め込まれたモノ」という捉え方は、人とテクノロジーのつながりを規定する社会構造、そして構造を支える社会の信念に対して、柔らかくも根源的な揺さぶりをかけるはずだ。

編集後記

多くの人は「スマホが必要か」と聞かれれば「必要だ」と答えるだろう。それは必ずしも、スマホがない生活よりも、それがある生活の方が幸福度が高いからではない。それが存在することを大前提とした社会システムになってしまったことで、「持たざるを得ない」状態になっているからだ。

改めて身の回りのモノ、一つひとつをじっくりと観察し、「これを『使うこと』で自分の心は豊かになっているのだろうか」と問うてみてほしい。そのモノと自分の間に、相互に役割を補い合うことで生き生きとした感情を引き出す関係は築かれているだろうか。

そうした関係性は、モノと人間の間に限ったことではない。岡田教授は「ロボットは人と人との関係性をモデル化する道具でもある」と語った。ロボットと人の間で構築すべきコンヴィヴィアルな関わりは、人同士でも当てはまるのだ。

誰しも完璧ではない社会で、個々の弱さを受け入れ、強さを引き出すことができたら、もっと寛容な世界になるはず。その寛容さは、私たちの幸福や豊かさ、生きやすさにも少なからず寄与する。コンヴィヴィアル・ロボティクスは、その世界の一部を体現し、私たちを緩やかに導く存在となるかもしれない。

※ 1, 2 「科学」と「技術」、「科学技術」について|文部科学省

※ 3 Technology and Happiness:Why getting more gadgets won’t necessarily increase our well-being|MIT Technology Review

【参照サイト】岡田美智男(2017)『〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション』講談社現代新書

【参照サイト】岡田美智男(2024)『〈弱いロボット〉から考える』岩波ジュニア新書

【参照サイト】〈弱いロボット〉とコンヴィヴィアリティ|建築討論

【参照サイト】特集② 進化するデジタルテクノロジーとの共生|総務省

【関連記事】【イベントレポ】ようこそ、多元世界の入り口へ。水野大二郎先生と考える、変革のためのデザインのあり方

【関連記事】どんな状態でも、自分の肌と生きる。スキンポジティブ・ニュートラルの考え方で「美」を捉え直す