2025年の夏も、苦しいほどの暑さだ。その暑さは「誰にとって」最も深刻な影響をもたらすだろうか。子ども、高齢者、屋外労働者、女性……この気候変動は、決して万人に平等な負荷であるわけではない。この繋がりを理解するためにカギとなるのが、エコフェミニズムという考え方だ。

1970年代にフランスで生まれたこの言葉は、近年、気候正義の文脈で再び注目を集めている。一方で、日本ではまだ馴染みが薄く、過去の議論からネガティブな誤解も少なくない。

エコフェミニズムとは、一体何を問いかける考え方なのか。なぜ今、ビジネスや私たちの暮らしにとって重要な視点となるのか。この分野を専門に研究する森田系太郎先生にお話を伺い、その本質と可能性を探った。

話者プロフィール:森田系太郎(もりた・けいたろう)

エコフェミニズム研究者。立教大学・兼任講師 兼 研究員(ESD研究所)。商社での京都議定書プロジェクト従事、国際環境NGO・気候変動部署での非常勤職員を経て研究者に。立教大学(修士、博士)卒。修士論文では「気候変動とジェンダー」、博士論文では「環境意識とジェンダー」をテーマに取り組む。論文・書籍等出版物のリストはこちら:https://researchmap.jp/keitaromorita

エコフェミニズム研究者。立教大学・兼任講師 兼 研究員(ESD研究所)。商社での京都議定書プロジェクト従事、国際環境NGO・気候変動部署での非常勤職員を経て研究者に。立教大学(修士、博士)卒。修士論文では「気候変動とジェンダー」、博士論文では「環境意識とジェンダー」をテーマに取り組む。論文・書籍等出版物のリストはこちら:https://researchmap.jp/keitaromorita

自然環境と人に対する「抑圧構造」に終止符を

環境問題とジェンダー平等。一見すると別々の課題に見えるこの二つに、根深い共通点があると指摘するのが「エコフェミニズム」という考え方だ。その学術的な定義について、「エコフェミニストの数だけ定義がある」と言われるほど多様なものであると前置きした上で、森田先生はこう解説した。

「この言葉が生まれたのは1974年。フランスのフェミニスト、フランソワーズ・デュボンヌ氏が自著『フェミニズムか、死か(Le Féminisme ou la mort)』の中で初めて使用したと言われています。その後、様々な定義がなされてきましたが、よく知られているものとしては『女性の抑圧と自然破壊には関連がある』という定義があります。

ただし、エコフェミニズムが対象とする領域は女性と自然の問題だけに限定されません。アメリカのエコフェミニスト、グレタ・ガード氏は『あらゆる抑圧形態に終止符を打つこと』を求めて、人種的・性的マイノリティや障害のある人々など、すべての被抑圧集団の解放を目指す思想だと広く定義しています」

より身近に感じられる、柔らかい表現もあると森田先生は続ける。

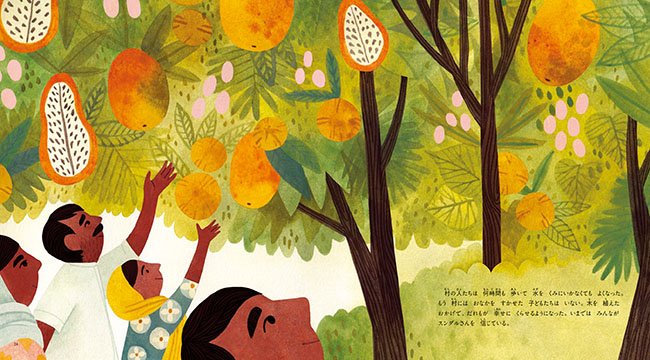

111 TREES: How One Village Celebrates the Birth of Every Girl / Text © 2020 Rina Singh / Illustrations © 2020 Marianne Ferrer

「2022年度の青少年読書感想文全国コンクールの課題図書・小学校中学年の部に選ばれた『111本の木』という絵本のあるページには、こう書かれています」

あなたは、エコフェミニストですか?

あなたは、自然環境に気を配っていますか?

男の子も、女の子も、平等に扱われなければいけないと思っていますか?

命あるものは、すべて尊ばれ、大切にされなければいけないと思っていますか?

上の質問がすべて『はい』だったら、もうすでにあなたはエコフェミニストです。111 TREES: How One Village Celebrates the Birth of Every Girl

Text © 2020 Rina Singh

Illustrations © 2020 Marianne Ferrer

「これは、世界で最も分かりやすく、簡潔な定義かもしれません」

今や、小学生がこの言葉に触れる機会があるということだ。これは、人と自然に対する抑圧の構造に対して、社会の関心が高まっている証とも言えるだろう。

なぜ今、エコフェミニズムが再注目されるのか

近年、気候変動の深刻化に伴い「気候正義(Climate Justice)」という言葉を耳にする機会が増えた。抑圧の構造に課題意識を向けるエコフェミニズムが再注目される背景には、こうした動きが関係している。

「気候変動の影響について、すべての人に平等に降りかかるわけではないとの認識が広がってきました。

例えば、2024年に報じられたスイスの事例では、シニア層の女性たちが『政府の気候変動対策が不十分なせいで、命の危険に晒されている』と訴訟を起こしました。彼女たちは、自分たちが『年齢だけでなくジェンダーによって、より脆弱な立場に置かれている』と主張しています(※1)。

また、アフリカの事例では、無償労働の多くを女性が担う中で、たとえば気候変動の影響によってさらに遠方まで水汲みに行かねばならず負担が増大し、教育や経済的自立の機会、意思決定の場への参加機会が奪われることも指摘されています」

実際に、アフリカ・ブルキナファソでは気候変動で水不足が進む中、紛争で避難民となった女性たちが、6時間かけて水を汲みに行ったり(※2, 3)、コロンビアの先住民の女性と子どもたちが気候変動により学習を続けられなくなったりしている。

こうした不均衡な影響を是正しようとする気候正義の文脈において、とりわけ環境問題とジェンダーの交差性に焦点をあてるエコフェミニズムが、重要な“レンズ”の一つとして浮かび上がってきたのだ。実際、2024年に立教大学で開催されたエコフェミニズムをめぐる講演会で、斎藤幸平氏が「脱成長コミュニズムの本質的なメッセージがエコフェミニズムに含まれている」と指摘するなど、気候変動をめぐるトピックとの調和も見出されている。

※1 女性の方が汗をかきにくいなどの身体機能の違いにより、女性、特に高齢女性は熱リスクが高いとの研究が発表されている(Folkerts MA et al., 2021)

環境×ジェンダーの動きは日本にも

森田先生は、「仕事人間で環境意識は高くなかった父と、兼業主婦で生協組合員として環境意識が高かった母」という違いを見て育ったことが、ジェンダーと環境意識の関係に関心を持つきっかけの一つだったという。しかし一般的には、日本ではエコフェミニズムという言葉が浸透していない印象がある。その背景には、日本でのエコフェミニズムに対する独自の歴史があった。

「1980年代の日本で、青木やよひ氏と上野千鶴子氏による通称『エコフェミ論争』があり、その結果、エコフェミニズムがネガティブに捉えられるようになったという歴史があります。その理由の一つが、エコフェミニストであった青木氏が『現代文明は自然と女性を疎外しており、それを打開する鍵は女性原理だ』と主張したことです。これに対して、上野氏を含む(エコフェミニスト以外の)フェミニストたちが『女性原理の考え方は男/女の性差を固定化・助長している』として批判し、危険視されてしまったのです。

そのため、日本ではエコフェミニズムという言葉をあえて使わず、『環境とジェンダー』『環境と女性』といった代替表現を使う論者もいました」

しかし、言葉として使われていなくても、日本にもエコフェミニズム的な運動は存在してきた。

「自分たちの活動を『エコフェミニズム』と名乗っていたわけではありませんが、後から研究者が、エコフェミニズム的な要素を持っていたと理解している運動は少なからずあります。

よく取り上げられるのが、1970年代の『琵琶湖の石けん運動』です。合成洗剤による水質汚染に対し、主婦が中心となって粉せっけんの使用を呼びかけ、富栄養化を防ぐ条例制定ができました。1950〜60年代の北九州市で、深刻な大気汚染に対して婦人会が声をあげた『青空がほしい運動』もその一つですね」

2024年時点の琵琶湖|Image via Shutterstock

これらの運動に共通するのは、当時の性別役割分業の中で、生活者として暮らしの身近な問題に気づいた女性たちが、外からの強要ではなく、内発的な動機で連帯・行動した点だという。

ただしここでも、エコフェミニズム運動は、決して単に「女性が主導する」環境アクションに留まらないことに留意したい。構造的に抑圧されている人々が、同じく構造的に支配下に置かれる自然という存在と並び、自らの動機をもとに、両者の解放を目指すものと言えるだろう。

ビジネスにも、エコフェミニズムの種あり

このように、生活と紐づいた運動が多かったエコフェミニズム的な実践。では、企業活動とはどのように関連づけられるのだろうか。

「近年ジェンダーレンズ投資という考え方が出て来たESG投資や、場合によってはDE&Iの推進の際にも環境とジェンダーの要素を組み合わせることができ、その意味ではエコフェミニズム的な要素を有していると言えます。

人間以外の自然や生物(ノンヒューマン:Non-Human)に対する多様性や包摂性まで視野に入れることができれば、企業のサステナビリティやDE&Iの活動がより包括的に差別や抑圧に対抗するものになるはずです」

DE&Iやネイチャーポジティブなどの、サステナビリティをめぐる取り組み。エコフェミニズムはそれらの根底をつなぎ、共通項を見出す可能性を持っているかもしれない。

編集後記

かつてジェンダー間の社会的役割の差が大きかった時代において、抑圧を受ける存在は主に女性であったかもしれない。今もその課題が残る一方で、少しずつジェンダー平等も推進されてきた中、人種的・性的マイノリティの人々や、移民・難民、先住民など、抑圧を受ける存在の多様さにも光があたり始めている。

その人々に自然破壊の代償までも降りかかる──この「交差性」に課題意識を向ける動きが、まさに今世界で広がりつつあるのだ。

エコフェミニズムは、資本主義や家父長制、植民地主義、二元論的思考など、多岐にわたる切り口を根源的な課題として包摂する余白を持つ。それは時に、分かりにくい印象を持たせるものの、さまざまな視点から議論できることが特徴でもあるだろう。

社会の現状を捉え直すとき、肩書を取り払い、いち個人という立場を意識しながら、課題の交差性にも注意を払ってみたい。どんなレンズで世界を捉えるかによって、立ち上がる課題やその深さに違いがあるはずだ。

※2 「丸1日かけて水汲みへ」紛争と気候変動で水不足が深刻化したブルキナファソ|国境なき医師団

※3 アフリカの水問題が子どもたちに与える影響とは?原因と現状について|プラン・インターナショナル・ジャパン

【参照サイト】森田系太郎(2024).「80年代日本のエコフェミニズム論争を総括する──〈青木・上野論争〉の5つの争点をめぐって」『アジア女性交流・研究フォーラム・ウェブサイト』(最終閲覧日:2025年8月3日)

【参照サイト】2024年度公開講演会「<エコフェミニズム>誕生50周年、その目指す社会とは」開催のお知らせ|立教大学(最終閲覧日:2025年8月3日)

【参照サイト】萩原なつ子・斎藤幸平・森田系太郎(2025).「講演録 〈エコフェミニズム〉誕生50周年、その目指す社会とは」『立教大学ジェンダーフォーラム年報』第26号, 1-26頁(最終閲覧日:2025年8月3日)

【参照サイト】森田系太郎(2011).「エコフェミニズム/エコロジカルフェミニズム[ecofeminism / ecological feminism]」『ASLE-Japan/文学・環境学会 環境文学用語集』(最終閲覧日:2025年8月3日)

【参照サイト】森田系太郎(2015).「クィア・エコロジー/クィア・エコフェミニズム[Queer Ecology / Queer Ecofeminism]」『ASLE-Japan/文学・環境学会 環境文学用語集』(最終閲覧日:2025年8月3日)

【関連記事】小さな瞳が捉える気候危機の最前線。先住民族の子どもたちにカメラを渡してみたら?

【関連記事】「誰もが住みやすいまち」のために、まず女性の声を聞く。『フェミニスト・シティ』著者を尋ねて【多元世界をめぐる】

Featured image created by Midjourney