【特集】幸せなお金のありかたって、なんだろう?今こそ問い直す、暮らしと社会の前提

お金は、ただの紙切れでも数字でもない。生き方や価値観、人間関係、社会制度にまで影響を及ぼす「見えざる力」だ。便利で、時に残酷で、そして人間的なこの仕組みは、いつから私たちの当たり前になったのだろう。自己責任が求められる働き方、そして「お金がない」ことを理由に後回しにされる福祉や環境対策──議論は世界中で交わされているが、日々の暮らしの中でお金の本質を見つめ直す機会は少ない。だからこそ今、問いたい。「お金」とは何か、そして私たちはそれとどう向き合っていけるのか。本特集では、経済だけでなく、文化人類学や哲学、コミュニティの現場など多様な視点からお金の姿を捉え直す。価値の物差しを少し傾けてみた先に、より自由でしなやかな世界が見えてくることを願って。

「実は今、シューマッハ・カレッジは、危機を乗り越え、変革期でもあるんです」

そうジェイさんに告げられたのは、取材に先立つオンラインミーティングのときだった。あの瞬間の空気を、よく覚えている。

Schumacher College(シューマッハ・カレッジ)は、イギリス南西部トットネスに位置する、1991年に開校した少人数・全寮制の大学院大学である。世界中からここで学びたい学生が絶えない、人の幸せと自然との共生を基準にした社会経済システムを学べる場所だ。その名は、名著『Small is Beautiful 人間中心の経済学』を著した経済学者E.F.シューマッハの思想を受け継ぎ、インド人思想家サティシュ・クマールが創設したことに由来する。

物質的な繁栄を追うのではなく、エコロジー(生態系)とエコノミー(経済)を結び直し、自然との調和の中で生きがいや幸せを探る──その思想を体現するために生まれたはずの学びの舎は、いまや拠点となる校舎を失い、深刻な経済危機の中から立ち上がろうとしている。

これは単なる一つの学校の危機なのか。それとも、彼らが30年以上ものあいだ問い続けてきた、既存の経済システムの揺るぎない支配構造を浮き彫りにする出来事なのか。このパラドックスの中にこそ、私たちが学ぶべき本質が潜んでいるのかもしれない。

「もしも、シューマッハ・カレッジが終わるときが来たら。私たちが提供してきたもの、培ってきたものすべてを他の誰かに引き継ぎ、前進できるように、さまざまな場所で、可能な限りすべてを広めよう、と思っていました」

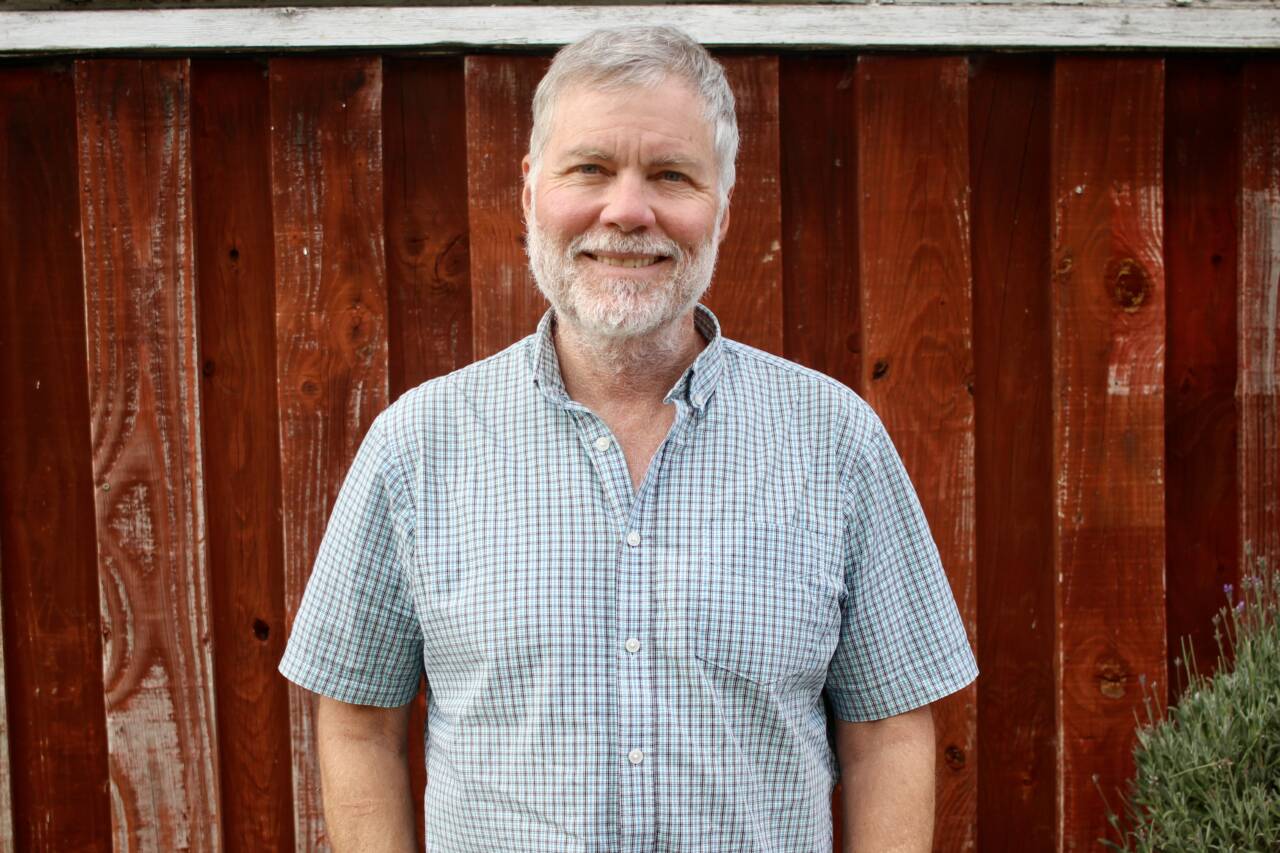

理想と現実の狭間で絶望の淵に立たされた人々が、過去を「堆肥」に変え、再び歩み出す。記事では、シューマッハ・カレッジでリジェネラティブ経済を教え、25年ものあいだ、トットネスのトランジションタウン運動を先導してきたジェイ・トムプトさん、そして生徒たちに話を伺い、シューマッハ・カレッジの力強い再生の物語を追う。

話者プロフィール:Jay Tompt(ジェイ・トンプト)

環境ビジネス活動家。ライター。米国カリフォルニア州出身、2009年に英国トットネスに移住。経済学修士号をモンテレイ国際研究所で取得。サン・ホセ州立大学で哲学を修学。シリコンバレーで起業したのち、コンサルタント業を始めとして様々な地域ビジネス、REconomy project(リコノミープロジェクト)、Transition Town Totnes(トランジションタウン・トットネス)などに関わる。2020年より、シューマッハカレッジのリジェネラティブ経済プログラムにてレクチャーを行う。

環境ビジネス活動家。ライター。米国カリフォルニア州出身、2009年に英国トットネスに移住。経済学修士号をモンテレイ国際研究所で取得。サン・ホセ州立大学で哲学を修学。シリコンバレーで起業したのち、コンサルタント業を始めとして様々な地域ビジネス、REconomy project(リコノミープロジェクト)、Transition Town Totnes(トランジションタウン・トットネス)などに関わる。2020年より、シューマッハカレッジのリジェネラティブ経済プログラムにてレクチャーを行う。

制度や建物が揺らいでも、心に残る学びは消えない。人はなぜ、この場所に惹かれ続けてきたのか?

シューマッハ・カレッジの危機を語る前に、その理由を映し出す「学びの声」に耳を傾けたい。そこにこそ、カレッジが培ってきた真の価値が表れていると感じるからだ。

「ある日突然、自分の仕事と、心が完全に離れてしまっている感覚に襲われたんです」

卒業生のサラさんはそう振り返る。商業デザインの世界で15年間築いたキャリアの裏で募っていたのは、「自分の仕事が生命にとって有害なのではないか」という違和感だったという。

彼女が週末コースで体験したのは、知識の習得ではなく、身体を通じて世界を捉え直す存在論的な学びだった。

「土に穴を掘って足を埋め、自分が種になったと想像する。最後には木として死に、土に還る。それは、人間は自然の一部だと実感する体験でした」

シューマッハカレッジでは長年、設立者サティシュ・クマールが「3S」という世界観を提唱している。土(Soil)、魂(Soul)、社会(Society)の統合。凝り固まった常識をほどき直すことによって、彼女は世界とのつながりを回復した。

「電車で家に帰る途中、窓の外を眺めながら、ただただ『世界に対する畏敬の念』を感じたのを覚えています」。サラさんはその4週間後に仕事を辞め、現在はシューマッハ・カレッジのコミュニケーション担当を務めている。

シューマッハ・カレッジ授業の様子。授業は一方的に教わるだけではなく、身体を動かしながら感じて、対話する。笑い声が響き、みんなが自分のペースで、心地よさを大切にしながらその場にいることが感じられた。

同じように、現在シューマッハカレッジで学んでいるインド出身のアッカーさんは、ここでの学びを「子どものような無垢さを取り戻すこと」と表現する。

「私たちは資本主義イデオロギーに条件付けられ、『市場は自然なもの』『貧困は永遠のもの』と信じ込まされてきました。ここで初めて、その枠を一歩出る機会を得たのです」

建築家ジュリエットさんにとっては、言葉と行為の乖離を埋め直す学びだった。

「私は、ずっと言葉が苦手でした。話すけれど、行動に起こさない人を見て、私はひたすら作ることに専念してきました。でもここでは、身体を使ったワークや自然との対話を通じて、思考と感覚が結びつき、内側から言葉が生まれる感覚を得たのです」

知識や情報を「学ぶ」こと以上に、凝り固まった常識や思い込みを「アンラーニングする(学びほぐす)」こと。それこそが、現代において真の変革を生み出すエンジンなのかもしれない。

南アフリカ出身のジョージアさんは、孤立した問いを抱えていたが、「同じ問いを共有するコミュニティ」と出会うことで行動へと踏み出した。

個人の内的な変容は、やがて他者との関係性、さらには社会的な実践へと広がっていく。サラさんが「橋を架ける人」として、資本主義や市場原理の言語を理解しつつ、そこで見た新しい世界を主流社会につなげようとしたように。

こうした声は、シューマッハ・カレッジの教育が「知識の蓄積」ではなく、常識の解体と再構築を通じた存在論的・社会的変容の実践であるということを教えてくれる。内面的な変容(Being)が、社会へのアクション(Doing)へとつながっていく──この往還こそが、人間存在そのものを変革する営みであると言えるのではないだろうか。

現在の仮校舎に向かう道。木々の間を潜り抜けていく道のりが心地よい。

危機の渦中で。シューマッハ・カレッジは「生きたケーススタディ」に

こうして30年以上にわたり、世界中のオルタナティブ教育や環境教育をけん引し、多くの実践者を育んできたシューマッハ・カレッジ。では、カレッジの危機とはどんなものだったのだろうか。

2023年9月、入学目前の学生たちに突如告げられたのは、「全コースの無期限延期」だった。理由も説明されず、責任者の姿もなかった。衝撃と怒りが走る。 だが、その混乱の只中で驚くべきことが起きる。学生たちは自ら動き出したのだ。

「生徒たちは、自分たちの対応を組織し始めました。弁護士は契約書を確認し、コミュニケーションの専門家はBBCに電話をかけ、別のグループは抗議活動を計画し、また別のグループはお互いをケアし合っていました。その光景は、とても美しく、この場所に学びに来ることを選んだ人々の品格を映し出していました」

(当時のジェイさんのブログ「Teachable Moments: Crisis and what might be next at Schumacher College」より)

皮肉にも、それはカレッジが教えてきた社会変革の実践そのものだった。

危機の根底には、母体組織との価値観の衝突があった。経済効率を優先する論理と、生命やコミュニティを重んじる価値観。その対立は、社会全体が抱えるパラドックスでもある。さらに、シューマッハカレッジが母体となる財団からの資金に頼りすぎていたことも、危機を深めた要因だった。外部の経済的支援に依存しすぎれば、価値観の齟齬が生じた瞬間に組織は一気に揺らぐ。それは、私たちの社会や経済が直面している落とし穴そのものを映し出している。

そしてこの出来事は、学生だけでなくカレッジそのものに「アンラーニング」を迫った。知識や常識を解きほぐすように、組織もまたこれまでのあり方をほどき直さざるを得なかったのだ。そしてこの逆境の中から、新たな思想が生まれていく。

ディナー前、生徒たちが談笑したり、思い思いにくつろぐ様子

過去を堆肥に。「コンポスト」という再生の思想

そして危機の本質は、ただの資金難だけではない。価値ある活動ほど市場に評価されにくいという、社会全体の構造的な矛盾が露わになったのだ。だが、その矛盾と直面したからこそ、彼らは次の問いにたどり着く。「終わりをどう受け止めるのか」ということだ。

「もしも、シューマッハ・カレッジが終わるときが来たら。私たちが提供してきたもの、培ってきたものすべてを他の誰かに引き継ぎ、前進できるように広めようと考えていました」

ジェイさん

ジェイさんはそう語り、続けて「生産的に失敗すること=コンポスト」という比喩を教えてくれた。

「失敗は必ずしも死ではありません。学び、改善し、再び挑戦すれば、それは次の肥やしになる。役目を終えた落ち葉や食べ残しが堆肥となり、土を豊かにするように。これこそが私たちのいう“コンポスト”という思想なのです。

すべての組織にはライフサイクルがあります。もし企業が“より大きな善”のために、適切な瞬間に自らを堆肥化する意思を持てなければ、それは本当にリジェネラティブと言えるでしょうか。私たちは死んではいません。地面すれすれまで厳しく剪定されたような状態ですが、根は残っている。再び力強く成長できると信じています」

この覚悟が、教職員を新組織の設立へと突き動かした。取材の日、彼らはすでに新しい体制で短期コースを開いていた。33年間の学びを積み重ねた校舎を離れても、彼らはなお新しい場所で、そして世界中へ自ら出向いて、その学びを届けようとしていた。

シューマッハ・カレッジの仮校舎

編集部が到着してすぐのランチのひととき。食べる前に全員で手を取り合い、感謝の時間を持つ。料理に手を伸ばした途端に雨が降り出し、『これぞブリティッシュウェザーだね』と笑い合い、その瞬間さえ愛おしく感じられた。

ここでのランチは、ただ空腹を満たすためのものではない。ともに食卓を囲み、自然や互いへの感謝を分かち合う時間そのものが、学びの一部なのだ。

シューマッハ・カレッジの仮校舎にも、畑があり、自然豊かな場所だ。

シューマッハ・カレッジの仮校舎にいる鶏たち。

お金の論理を超えて、人間の全体性を取り戻す教育「ラディカルな超学際性」

「危機の中で、私たちの大きな課題の一つは、財政的に持続可能なシューマッハ・カレッジのビジネスモデルをどう築くかでした」

突きつけられたのは、「お金の論理に合わせなければ続けられないのか」という痛烈な問いだった。価値ある学びほど市場では評価されにくい。その構造的矛盾と直面したとき、シューマッハ・カレッジは単なるビジネスモデルの見直しではなく、学びのあり方そのものを問い直す必要に迫られた。

「多くのソーシャルエンタープライズやリジェネラティブな企業、つまり私たちが協力したいと思うような価値観に合った企業が今、経済的に苦しんでいるのを耳にします。今の世界の状況は、そうした活動をより一層求めているにもかかわらず、人々が自己投資してコースに参加するための余剰を生み出すことはますます困難になっています」

「たとえば脱成長に関するコースを受けたい人はいると思いますが、しかし『1週間で1,000ポンドをどうやって捻出しようか』となるわけです。こうした人々は既存のシステムから抜け出そうとしているからこそ、豊かなお金を持っているわけではないことも多いのが現実です」

ジェイ

シューマッハ・カレッジの学びの変革の一つとして、ジェイさんが語るのは「ラディカルな超学際性」だ。既存の学問の境界を越え、人間の全体性を扱う教育。長年彼らが大切にしてきた、『ヘッド、ハート、ハンズ(頭と心と手)』と呼んできた教育アプローチに、関係性やソクラテスの批判的思考、そして「コンヴィヴィアリティ(共に生きる喜び)」を統合していこうとしている。

そして拠点を失ったシューマッハ・カレッジは今、学びの形を世界各地で模索しているところでもある。

「複雑系やシステム思考、哲学的な探求、知恵の伝統とのつながり。これらはすでに私たちの教育に存在しています。しかし今、私たちは問いかけているのです。『他に何を教えるべきか?新しいカリキュラムはどうあるべきか?』と。そのために私たちは世界中でコースを開いています。エストニアやギリシャ、日本で『あなたは何を学びたいですか?』と問いかける。すると、古いパターンに似たものもあれば、本当に新しいものも現れるかもしれない。それはとても楽しく、今の活動の活力になっています」

シューマッハ・カレッジの仮校舎のすぐ横を流れる川。授業後に生徒たちが「川に行こうよ」と声を掛け合っていた。

「善き生(エウダイモニア)」を共に創る

二日間の取材の中で最も印象的だったのは、ジェイさんが人々との対話を心から楽しんでいるように見えたことだ。そして、シューマッハ・カレッジが、トランジションタウンとしても有名な、このトットネスという町になぜ根付いているのか、その理由が次第にわかってきた。

ここでの最大の発見は、人々が会話を楽しみ、毎日挨拶を交わし、他者をケアし合うことの豊かさだった。カレッジの学びと町の空気は、切り離せないものとして結びついていたのだ。その実感を彼に伝えると、ジェイさんは深く頷いた。

「それは、シューマッハ・カレッジが探求しているテーマそのものです。私たちがギリシャで開催しているコースは『この時代におけるエウダイモニアとは何か?』というもの。古代ギリシャ哲学でいう『エウダイモニア』とは、アリストテレスに由来するギリシャ語で『善き生』を意味します。それはコンヴィヴィアリティ、いかにして私たちが共によく生きるか、ということを通じて生まれるものなのです」

それは、単なる個人的な快楽や成功ではない。それらは、シューマッハ・カレッジやトットネスというコミュニティの中で日々実践され、感じ取ることができる、生きた哲学なのだ。

「私たちは、自分たちのニーズを満たす方法について、これまでとは違う発想をしなければなりません。そして人間のニーズを満たすのに必要なのは、収入だけではないのかもしれません」

収入に依存せず、地域での助け合いやシェア、自給的な暮らしによっても人のニーズは満たされる。経済成長を前提としない生き方の探求こそが、脱成長やリジェネラティブな活動の核心なのかもしれない。

ジェイさん

時間をかけて関係を耕す。善意を引き出すのは、日々の関わり合い

もちろん、こうした試みには時間がかかる。トップダウン型の強いリーダーが号令をかければ進みは早いかもしれない。だがそれはシューマッハ・カレッジやトットネスのやり方ではない。ジェイさんは穏やかに、しかし確信を持ってこう続ける。

「パーマカルチャーの原則の一つに、『観察し、小さな形で関わる』というものがあります。歴史は歴史です。未来はこれから創られるものです。ネルソン・マンデラが『何事も、成し遂げるまでは不可能に見える』と言いましたが、その通りです。だから、どうなるかは誰にもわかりません。あなたは家に帰って、何かを始めるのですか?」

彼の最後の問いかけは、私たちに、そしてこの記事を読むすべての人に向けられているようだった。ここシューマッハ・カレッジやトットネスの町には、確かに意欲的で、人々を引きつける魅力を持った人物が多い。それが、ムーブメントを前進させる重要なカギであることは間違いない。だが、どのようにして、そのような善意を持つ人々を集め、動機づけているのだろうか。

「難しい質問ですが、答えはシンプルです。善意を持つ人々が対話し、関係を築くこと。もしそれがここトットネスでできるのなら、どこでもできるはずです。ただし……」

彼は少し間を置いて続けた。

「この町におけるトランジション・タウンの土壌は、非常に長い時間をかけて培われてきたものです。だから別の場所でやるなら50年かかるかもしれないし、1年でできるかもしれない」

焦らず、時間をかけて関係性を育むこと。それこそが、持続可能なコミュニティの土壌を耕す唯一の方法なのかもしれない。そして、ジェイさんは未来への希望をこう語った。

「私は、どの町でもトランジショングループとシューマッハ・カレッジの両方から恩恵を受けられるはずだと思っています。この二つは本当に良い組み合わせなんです。そして必要なのは、野心や起業家精神を持った数人の人。『自分にはビジョンがある。これを実現したい。一緒にやろう!』と呼びかけるようなエネルギーを持った人たちなのです」

未来は、突然に大きく変わるものではない。けれど、誰かが小さな声で「一緒にやろう」と言うところから始まる。その声に応え、関係を耕し続けること。そこに、危機を超えて希望を紡ぐ、シューマッハ・カレッジのレジリエンスが宿っていた。

数日間にわたって、編集部を案内してくれた、ジェイ・トムプトさん

編集後記

「ただただ、問題の一部になるのではなく、解決策の一部になろうと努めているだけです」

この記事で紹介できた言葉は、実は私たちが受け取った豊かさの、ほんの一部に過ぎない。わずか二日間の滞在だったが、道すがらも、食事の席でも、駅のホームで電車を待つ最後の瞬間まで、ジェイさんは私たちと対話し続けようとしてくれた。その真摯な姿勢が忘れられない。

ジェイさんの言葉、そしてシューマッハ・カレッジで出会った人々のことを、自分の場所に戻ってからも、時折思い出す。困難はどこにでもある。けれど、トットネスには諦めずに草の根の希望を灯し続け、地域を変えてきた人々がいる。遠い英国で、経済危機を「終わり」ではなく「土壌」として受け止め、そこから新しい希望を編もうとしている人々がいる。シンプルだが、その事実を忘れたくないなと思う。

そしてこの物語は、遠い英国の話で終わらない。2025年秋、シューマッハ・カレッジの講師陣が日本を訪れ、「シューマッハ・ジャパン・フェス」と題した一連のコースを開催する。

サラさんが体験したような、自分と地球との繋がりを見つめ直すリトリート(千葉)や、ジェイが語った新しい経済や社会変革の思考を育むコース(京都・津和野)、そして身体や言葉を通して内なる可能性を解き放つワークショップ(大阪・京都)まで。この記事で語られた「3S(土・魂・社会)」や「3H(頭・心・手)」という思想は、抽象的なスローガンではない。土に触れ、心を開き、仲間と手を取り合う──そうした実践を通じて、日本の大地の上で実際に体験できる学びなのだ。

取材の最後にジェイが私たちに投げかけた問いを、今度は読者のあなたに届けたい。

「未来はこれから創られるものです……どうなるかは誰にもわかりません。あなたは家に帰って、何かを始めるのですか?」

あなたの「アンラーニング」の旅は、どこから始まるだろうか。

▶️「シューマッハ・ジャパン・フェス」の詳細はこちら:https://www.schumachercollege.jp/fes

【参照サイト】Schumacher College

【関連記事】トランジションタウン運動の実践者に聞く。ローカル経済活性化のヒント【ウェルビーイング特集 #35 新しい経済】