家電製品などに近年取り入れられることが増えている、凹凸が無いフラットな操作ボタン。ミニマルな見た目の美しさや手入れのしやすさはキッチンやリビングに洗練された印象を与えるが、ふとした瞬間や急いでいるときに、触れただけでは凹凸がなく分かりにくい操作パネルにもどかしさを感じたことはないだろうか。

私たちが時折感じるこの小さな不便は、視覚に障害のある人や、新しい機器に不慣れな高齢者にとっては、暮らしの中の大きな壁になっているかもしれない。デザインの「美しさ」と「使いやすさ」がトレードオフの関係に陥っているのだ。

そんな課題を、製品の設計を変えることなく「貼るだけ」で簡単に解決できるとしたら。それを実現するのが、パナソニック株式会社(以下、パナソニック)が開発した、フラットなボタンの位置や種類をわかりやすくする「アタッチメントチップ」だ。

Image via Image via プレスリリース

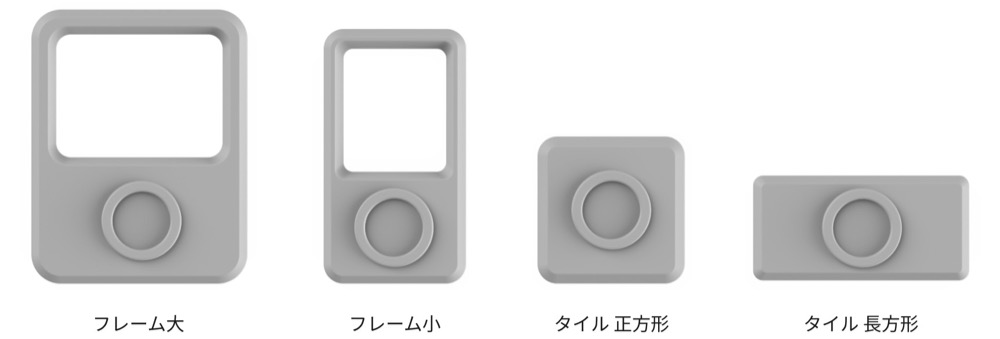

表面の凹凸を指で触ることで、視覚情報に頼らずにボタンの位置や方向の手がかりとなるこのチップ。この取り組みの最も革新的な点は、パナソニックが完成品の「モノ」ではなく、誰もが自由に改良できる「設計図(3Dデータ)」を、オープンソースとして無償で公開したことだ。

データは、チップの開発を共に行った特定非営利活動法人「ICTリハビリテーション研究会」が運営する、自助具をつくる活動を支援するプラットフォーム「COCRE HUB(コクリハブ)」のウェブサイトからダウンロード可能だ。

使う人の指のサイズに合わせて大きさをカスタマイズしたり凹凸の高さを調整したりすることもできるため、誰もが自分や家族のニーズに合わせたオリジナルのチップを製作できるようになっている。

様々な家電のボタンに対応できるよう、4種類の形状と8種類の記号を用意。 / Image via プレスリリース

開発を進めたのは、パナソニックのデザインR&Dに特化したデザインスタジオ「FUTURE LIFE FACTORY」と、同社のデザイン本部で、インクルーシブデザインに取り組む、DEIデザイン課。このチップも、視覚障害者やリウマチの症状がある高齢者、子育て中の人など、当事者となり得る多様な人々と共に開発され、その過程で多くの発見があったという。

例えば、初期段階で行ったワークショップでは、アイデアをその場で3Dプリンターで出力し、触って試す、というサイクルを繰り返した。その中で「シンプルな記号なら判別できる」「枠があるだけで、指先の感覚で位置がわかる」といった、当事者ならではの貴重な気づきが得られた。

さらに、「子どもの相手をしていると操作ボタンが押しづらい」「デザインによってはどこがボタンか認識できない」といった意見が寄せられたことで、このアタッチメントチップが、視覚障害のある人にとどまらず、多様な状況に置かれたあらゆる人に価値を提供できるものだと気づくことができたという。

一見“良い”と感じられるデザインが、誰のためのものなのか──アタッチメントチップの事例は、日常で見落としがちだが、忘れてはいけないこの問いを思い起こさせてくれる。そして、多様な人たちの声と少しの工夫があれば、課題を軽やかに乗り越え、そこから新たな価値を生み出していける可能性があることも。パナソニックが取り組む開かれたものづくりのあり方は、より包括的で豊かな社会を作るうえで、スタンダードとなっていくべきものではないだろうか。

【参照サイト】誰にでも使いやすい、を形にした家電用アタッチメントチップの導入方法や活用事例を紹介するウェブページを公開

【参照サイト】事例 アタッチメントチップ

【参照サイト】“誰でも使える”家電を目指したアタッチメントチップ

【参照サイト】OUR PRODUCTS

【参照サイト】多様化する社会に応えるモノづくりとは?メーカーが挑む、作り手・使い手との新たな“共創”

【関連記事】感覚過敏の人も、スポーツ観戦を楽しめるように。東京ドームで販売された「やさしいチケット」

【関連記事】“みんな一緒”に囚われない、誰もが自分らしく遊べる公園へ。福岡市の「インクルーシブな子ども広場」づくり

【関連記事】SOLIT!創業者・田中美咲さんに学ぶ、誰もが優しさに包まれる社会のデザイン