「サステナビリティ(持続可能性)」という言葉が広く定着した今、その先を行く概念としてすでに浸透し始めているのが、「再生」を表す「リジェネラティブ」という言葉だ。これは、「現状維持」を目指す持続可能性と比べ、人間が関わることで環境をより「豊かに」することを目指すコンセプトであり、すでに失われてしまった環境を取り戻すためには不可欠な考え方とされている。

近年、コーヒー業界でも「リジェネラティブ」を掲げる農園や企業が急増している。取り組みや意識が向上するといったポジティブな影響もある一方で、そこで言う“リジェネラティブ”とは、一体、「何が」「どのように」再生されたことを指しているのか、改めて考えてみたことはあるだろうか。

実際に、業界内にはリジェネラティブという言葉の共通の定義はこれまで存在せず、環境、経済、社会など、個別の解釈を基に、様々な文脈で使われていた。この定義の曖昧さが、何か一つでも環境に良いとされる農法を始めれば、それを「リジェネラティブ」と謳ったり、マーケティング用語としてむやみに使用されたりといった事態を招いており、グリーンウォッシングにつながる懸念もあるのだ。

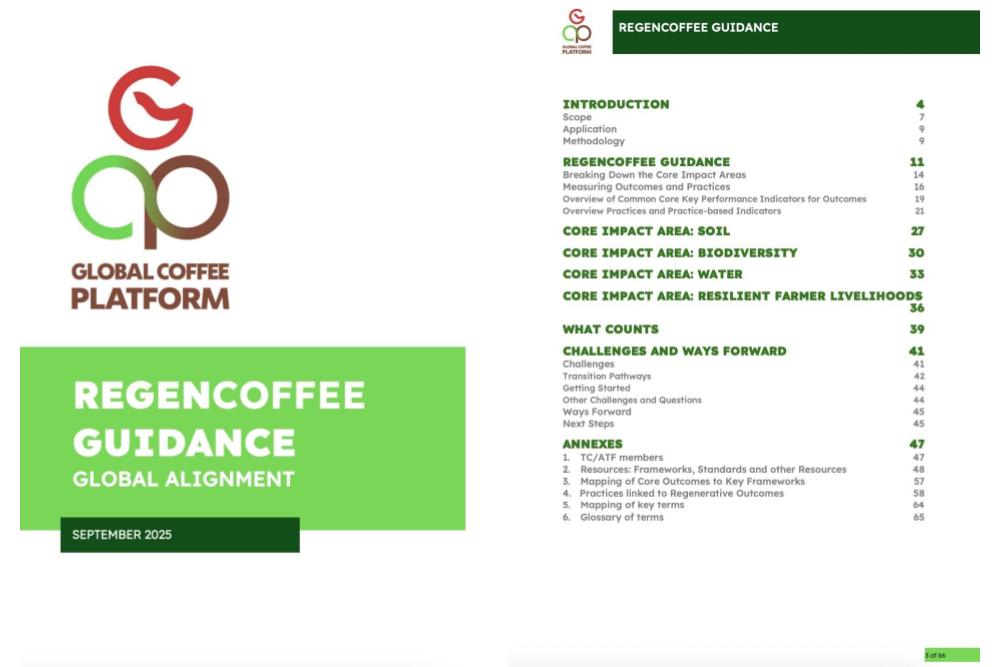

そんな状況に、一つの羅針盤が示された。世界中のコーヒー関係者が集う組織である「Global Coffee Platform(以下、GCP)」が、業界としてリジェネラティブの定義を明確にしたガイダンス「RegenCoffee」を発表したのだ。

このガイダンスの特徴は、特定の農法を推奨したり、「土壌の炭素量はX%を目指すべき」といった具体的な目標数値を提示したりしていない点だ。代わりに書かれているのが、以下のように「どんな状態になったらリジェネラティブと言えるのか」を示す「成果」と、それを測る“ものさし”としてのKPIだ。

- 環境的成果:土を健康で豊かにすること

- 経済的成果:農園の内外に多様な生き物が増えること

- 社会的成果:農家の収入が安定し、経済的に自立できる力を高めること

さらに、それらの成果を測るための具体的なKPIの例も示されている。例えば、「土壌の健康」を測るためには土に含まれる炭素の割合を、「経済的自立」を測るためには化学肥料など外部から買うものへの依存度や農家の純利益を確認する、といった具合だ。

GCPがこうしたフレームワークを提示した背景には、コーヒーが世界中で気候、土壌、社会経済的条件などがそれぞれ異なる場所で栽培されているという実情があるからだ。元々肥沃な火山性土壌と、長年の耕作で痩せてしまった土壌とでは、土壌有機炭素の改善目標を同じ数値に設定したり、限られた特定の農法を推奨することは非現実的だ。

そこで、ある特定の「数値」や「何をすべきか」をトップダウンで押し付けるのではなく、各農場が「どのような良い結果を目指すか」というゴールを共有し、そこに至るまでの方法は、それぞれの現場の状況に応じて最適化できる設計になっているのだ。

Image via Shutterstock

ガイダンスの構成におけるもうひとつの重要な点は、成果には環境面だけでなく、農家の収入や地域社会への影響までが含まれていることだ。これは、農家の生活が経済的に安定しなければ、時間やコストのかかるリジェネラティブな農法を続けることはできないため、真の再生は業界全体で農家を支えなければ実現できないという強いメッセージではないだろうか。

その証拠に、その策定資金はネスレをはじめとしたヨーロッパの大手コーヒー焙煎企業3社が提供しており、タスクフォースには民間企業やサステナビリティNGOや認証機関のメンバーも参加している。ガイダンスは「農家中心」に設計されているものの、農法という限られた分野に問題を矮小化せず、業界全体を変えていこうとする取り組みであることがわかる。

今後はこのフレームワークを基に、生産国それぞれの状況に合わせた具体的な目標を策定し、実際の農園でテスト・モニタリングが進められる予定だ。

GCPのガイダンスが提示するリジェネラティブとは、単なる環境再生農法ではなく、環境の再生が、農家の経済的自立と、地域社会の健全性によって支えられて初めて実現するという哲学である。環境、経済、社会は三位一体であり、どれか一つでも欠ければ、真の再生はありえないのだ。

次にコーヒーを手にするとき、その一杯の向こう側にある土壌の健康や農家の暮らし、地域社会の未来を少しだけ想像してみてほしい。私たちが味わうその一杯は、すでに「再生」への挑戦の始まりなのだから。

【参照サイト】GCP Publishes RegenCoffee, Proposes Common Language for Regenerative Agriculture

【参照サイト】New GCP guidance promotes sector alignment on regenerative agriculture for coffee production

【関連記事】顔の見える“小さな”調達方法「スモールバッチ」とは?メルボルンのコーヒーショップに学ぶ

【関連記事】バリ島の食と自然を再生する。「森本来の営み」に学んだリジェネラティブ農法【後編】