本コラムは、2025年11月13日にIDEAS FOR GOODのニュースレター(毎週月曜・木曜配信)で配信されました。ニュースレター(無料)にご登録いただくと、最新のコラムや特集記事をいち早くご覧いただけます。

▶️ニュースレターの詳細・登録はこちらから!

いつからか、私たちの「動き」は、止まることを忘れてしまった──朝の通勤、週末のフライト、絶え間なく流れる物流とデータ。気づけば、世界は息つく間もなく動き続けている。

けれども、かつて人間は風や季節、土地の恵みに合わせて暮らし、自然と呼吸をともにしていた。週末に訪れたパリにあるフランス国立移民史博物館の企画展「Climat et Migrations(気候と移住)」は、そんな「移動」の原点を思い出させてくれるものだった。

人間にとって、「移動」とは何なのだろう。氷河期から現代まで、人間の移動は、季節の移り変わりや、食べもの、水、気候に合わせて生きるためのものだった。

「気候変動によって故郷を離れることは、人類史の新しい章ではなく、古代から繰り返されてきた物語の延長である」。展示は、移動という記憶を通して、気候変動の現在を映し出していた。

テーマの一つであった「気候移民」──干ばつで家畜を失った遊牧民や、海面上昇で故郷を追われる島民たち。気候変動による現代の移動は、果たしてその延長線上にあるのだろうか。

“Climate change is not just an environmental issue — it is a loss of ways of life.”(気候変動とは、ただの環境問題ではなく「生き方の喪失」である。)

世界銀行の調査によると、2050年までに約2億1,600万人が国内移住を余儀なくされるという(※1)。これは人類史上、経験したことのない規模の非自発的な移動である。私たちは、気候の変化に応じて動いてきた祖先のように、再び「生き方を変える」覚悟を問われているのかもしれない。

フランス国立移民史博物館の企画展「Climat et Migrations(気候と移住)」展より。世界各地の移民の衣服で覆われたテント作品は、気候変動によって移動を余儀なくされる人々の現実と、そこに宿る希望を象徴している。| Lucy + Jorge Orta, « Antarctic Village – No Borders », 2007-2021.

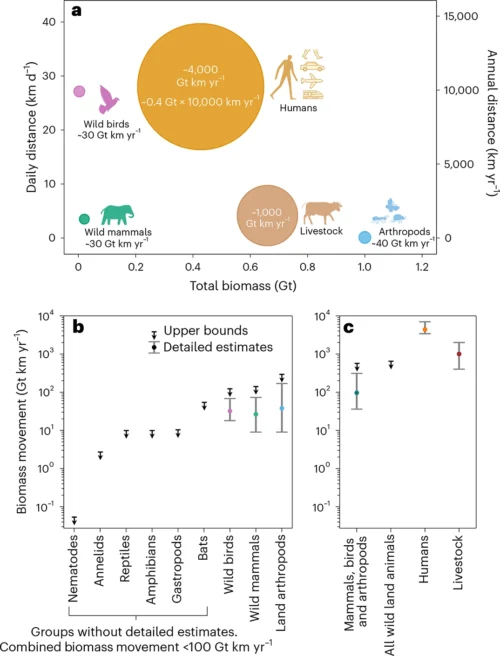

2025年10月に発表された『Nature Ecology & Evolution』に掲載された研究は、人間の「動き」が地球規模でどれほど大きな影響を及ぼしているかを数値で示している(※2)。イスラエルのワイズマン科学研究所による分析によれば、人間の移動量(歩行や自動車、飛行機での移動を含む)は、現在すべての陸上野生動物の合計を大きく上回っており、その規模はおよそ40倍に達しているという。

人類が移動によって動かす生物的質量(=体重×移動距離)は、年間で約4,000ギガトン・キロメートル。これは野生動物全体の動きをはるかに凌駕する数字である。さらに、1850年以降の約170年間で、人間の移動量は40倍以上に増加した一方、海洋生物の移動量は産業漁業や捕鯨の影響で約60%減少している。

Fig. 1: Total biomass movement of land animals and birds.

From: Human biomass movement exceeds the biomass movement of all land animals combined

かつて自然の呼吸に合わせ、気候や環境の変化とともに移動していた人間の「移動」は、いまや経済や効率を優先し、より速く、より遠くへと行われるようになった。その結果、移動の負荷によって、海流や気候、動物の生息域、土の温度まで、自然を根底から動かす存在になってしまったのだ。

けれども、この“動きすぎ”という問題はすべての人によって等しくもたらされたものではない。高所得国は世界人口のわずか16%でありながら、人類全体の移動量の約30%を生み出している。対照的に、低所得国は人口比で9%を占めるものの、その移動量はわずか4%に過ぎない。グローバルノースの人々は、飛行機に乗り、巨大な物流を動かし、膨大なデータを送受信し続ける。ここでは「動くこと」が生産性や経済成長の象徴となり、その裏側でグローバルサウスの人々は、気候危機や経済格差によって“動かざるを得ない”立場に置かれているのだ。

「自由な移動」と「強制移動」。その不均衡こそが、気候危機という名の新しい植民地主義のかたちとも見てとれる。

1931年、フランス帝国がアフリカやアジアの植民地を誇示し、文明をもたらす国としての力を市民に示すために開催された「パリ植民地博覧会」。その象徴として建てられた建物が今、移民の歴史を語る場所になっています。

では、移動しないことに、どんな価値を見いだせるだろうか。コロナ禍を経て、私たちはすでにその片鱗を経験している。長距離通勤をやめ、徒歩圏で働く。遠くから輸入されたものではなく、地域でつくられたものを選ぶ。そうした選択は、効率の低下ではなく、時間の回復でもあった。

経済学では「近接経済」という言葉がある。地理的な近さを生かした経済圏は、輸送コストやCO2排出量を減らすだけでなく、顔の見える関係性や地域の循環を育む。また、最近では「時間の豊かさ(Time wealth)」という考え方も広がりつつある(※3)。お金ではなく、どれだけ自由に使える時間を持てるかが、豊かさの指標になるという発想だ。移動を減らすことは、他者との関係を断つことではなく、むしろ身近な関係を深く耕すことにつながるのかもしれない。

私たちはこの世界に、どのように住まうのか。いま問われているのは、動きを止めることではなく、「生きるために動く」ことを取り戻すこと。そんな問いに耳を傾けるとき、私たちの生き方も、少しずつ変わっていくのかもしれない。

ニュースレターの無料登録はこちらから

IDEAS FOR GOODでは週に2回(毎週月曜日と木曜日の朝8:00)、ニュースレターを無料で配信。ニュースレター読者限定の情報もお届けしています。

- RECOMMENDED ARTICLE: 週の人気記事一覧

- EVENT INFO: 最新のセミナー・イベント情報

- VOICE FROM EDITOR ROOM: 編集部による限定コラム

編集部による限定コラムの全編をご覧になりたい方はぜひニュースレターにご登録ください。

※1 気候変動により2050年までに2億1,600万人が国内移住を余儀なくされる恐れ

※2 Human biomass movement exceeds the biomass movement of all land animals combined

※3 Time wealth: Measurement, drivers and consequences

【参照サイト】Migrations et climat|Comment habiter notre monde ?