カナダ最大の都市トロントが、気候変動の進行を見据え、市民の暮らしの快適さと健康を守るための新たな都市計画基準「熱的快適性ガイドライン(Thermal Comfort Guidelines)」を導入した。2025年2月に市議会で採択されたこのガイドラインは、公園や広場、歩道といった屋外の公共空間を、人々が一年を通して心地よく過ごせるように設計するための指針だ。

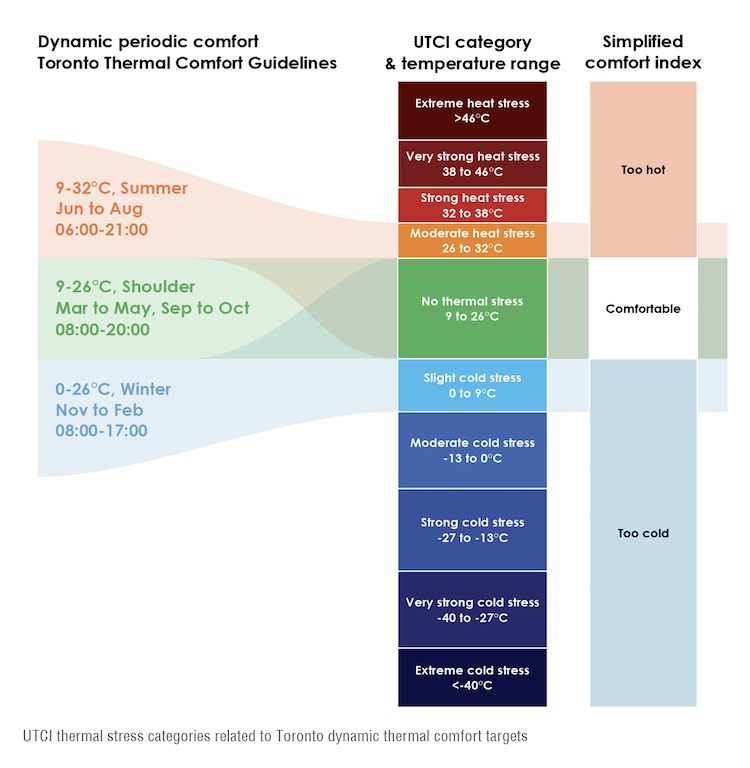

これは単に気温の高低だけを測るのではなく、気温、湿度、風速、太陽や建物からの放射熱という4つの環境要因を総合的に評価し、人間の体感に近い指標・Universal Thermal Comfort Index(UTCI)を用いる。人々が実際に「暑すぎる」または「寒すぎる」と感じる状況を科学的に分析し、快適な環境として以下の数値を推奨している。

- 夏季(6月~8月)は6〜21時のうち65%以上の時間に、UTCIが9〜32℃の範囲内

- 冬季(11月〜2月)は8〜17時のうち30%以上の時間に、UTCIが0〜26℃の範囲内

そんな「暑すぎる・寒すぎる」ことのない状況を達成するための具体的な手法は、デザインツールボックスとして公表されている。

例えば、夏の酷暑対策としては、日差しを遮るための樹木の戦略的な配置や、体感温度を下げるミスト噴射装置、蒸発冷却を見越した池・噴水の設置、また給水ステーションの設置も推奨される。

一方、寒さの厳しい冬に対しては、冷たい風を遮るための植栽や構造物の設置、そして太陽光が最大限当たるような空間設計によって、暖かく過ごせる場所を確保することを目指す。 また、春や秋といった比較的過ごしやすい季節の快適性を最大限に活用し、市民が屋外で活動する機会を増やすことも重要な目的とされている。

このガイドラインが策定された背景には、気候変動がもたらす喫緊の課題がある。トロント市の予測では、今後、年間で30℃を超える猛暑日の日数が大幅に増加し、熱波による健康リスクが高まることが懸念されている(※)。こうした状況下において、屋外の公共空間は、特に住環境が十分に整っていない人々や、高齢者、子どもといった気候変動に対して脆弱な立場にある市民にとって、命を守るための重要な避難場所としての役割を担うのだ。そのため、ガイドラインは公平性を重視し、これまで質の高い公共空間へのアクセスが十分でなかった地域や、社会的に弱い立場にある人々を優先して適用する方針を明確にしている。

また、この指針は単なる暑さ・寒さ対策にとどまらない。快適な屋外空間は、人々の心身の健康、ウェルビーイングを向上させ、住民同士の交流を促し、地域コミュニティの活性化にも貢献しうる。さらに、このガイドラインは人間だけでなく、都市に生息する動植物や生態系全体の快適性にも配慮する「生命中心のアプローチ(Life-Centred Approach)」を掲げている点も特徴的だ。これは、持続可能な都市環境を構築するための包括的な視点であり、トロント市の取り組みを世界的に見ても先進的なものとしている。

熱的快適性ガイドラインは、気候変動に適応するための具体的かつ暮らしに根を張った解決策を提示している。機能性や経済性だけでなく、市民や生き物の「心地よさ」をまちづくりの評価軸に組み込む姿勢は、他の都市にとって重要なモデルケースとなるだろう。

※ トロントでは例年夏は最高気温25〜28℃ほどと言われているが、近年30℃を超える日が増えつつある

【参照サイト】Thermal Comfort Study|The City of Toronto

【参照サイト】Toronto’s Thermal Comfort Guidelines provide four-season comfort criteria|Daily Commercial News

【関連記事】人間目線だけでデザインする時代は終わる?どの命も取りこぼさない「ライフ・センタード・デザイン」とは

【関連記事】人間中心を超えて都市の正義を問う。ヘルシンキが目指す「マルチスピーシーズ・シティ」とは?