Sponsored by 四国経済産業局

四国の山間部に位置する愛媛県久万高原町。

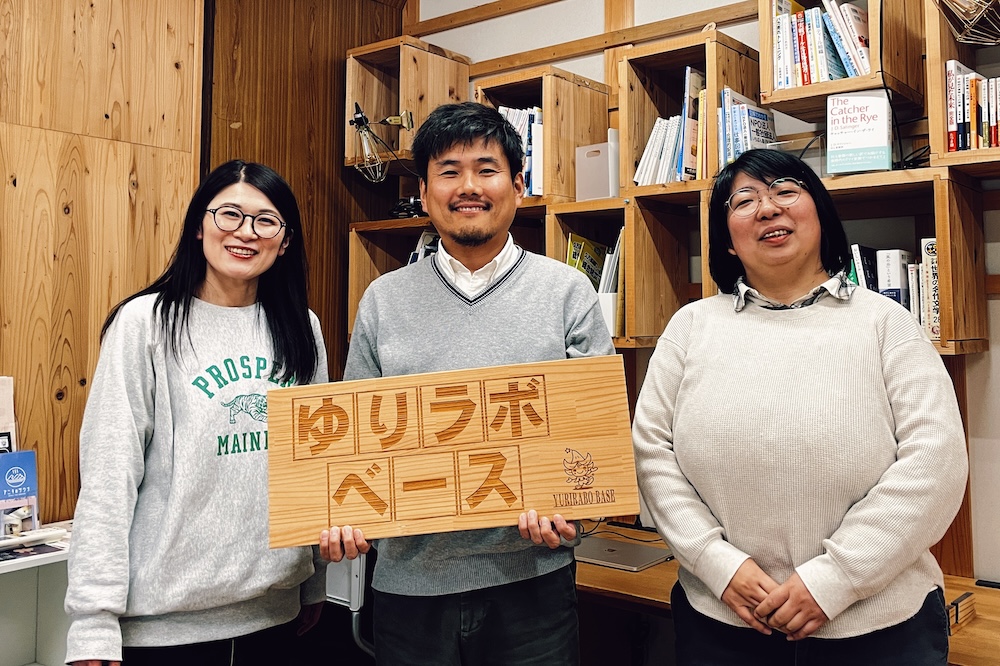

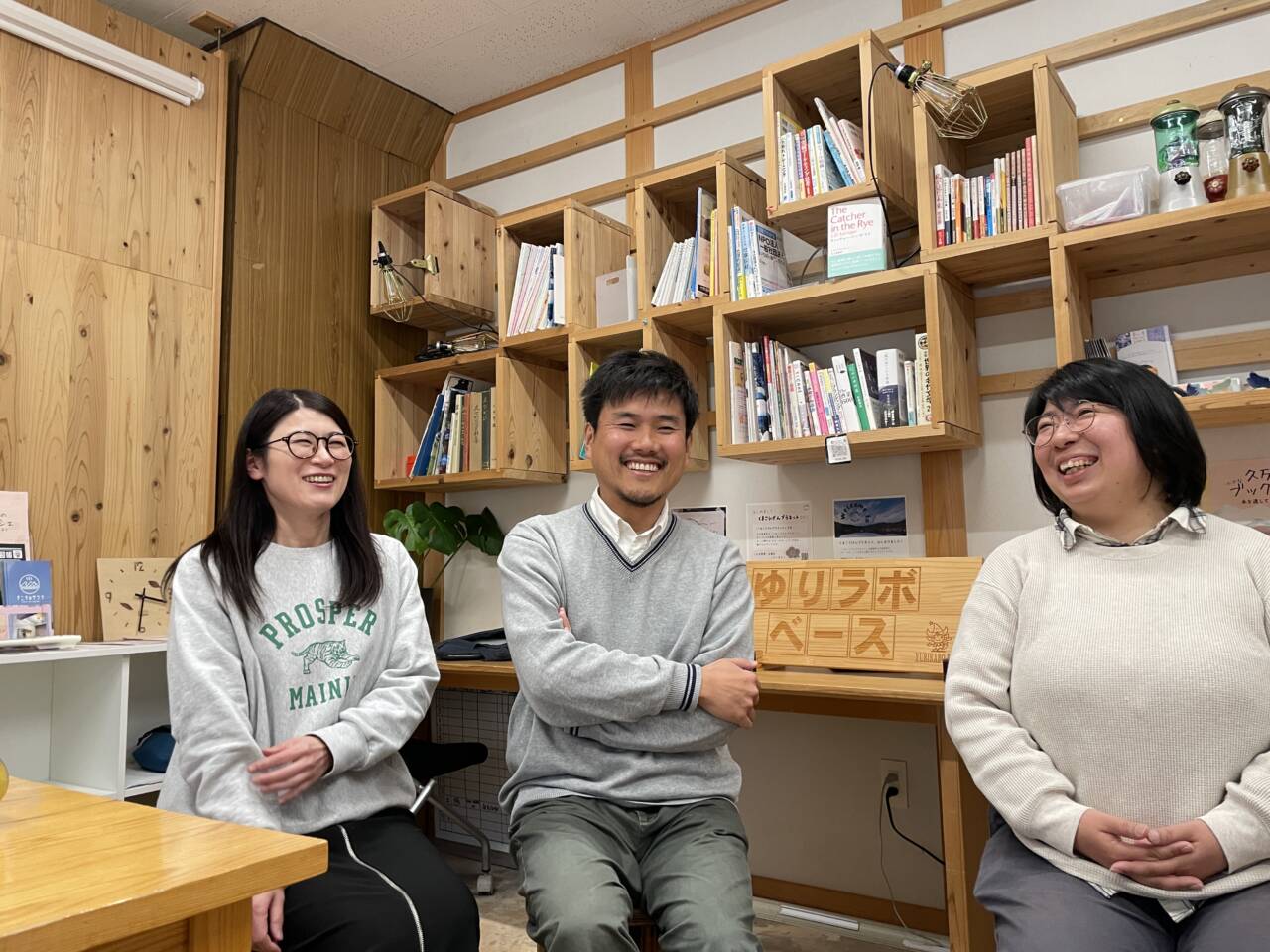

「ゆりラボ」と名付けられたその場所は、かつて雑貨屋だった建物をリノベーションして作られた。木の温もりを感じる空間には、高校生からお年寄り、移住者から地元商店主まで、多様な人々が出入りする。

ここは、いわゆる起業インキュベーション施設だ。しかし、そこにシリコンバレーのようなヒリヒリとした緊張感はない。飛び交うのは「上場」や「スケール」といった言葉ではなく、「これ面白そう」「やってみようか」という日常会話である。

「僕たちは、年商1億円を目指すような起業だけが正解だとは思っていないんです。もっとゆるやかに、自分の『やりたい』という衝動を形にする。そんな場所があってもいいじゃないですか」

そう語るのは、一般社団法人ゆりラボの代表理事、板垣義男氏だ。板垣氏らが掲げるのは「ゆるやかなチャレンジ」。完璧な事業計画書よりも、まずは一歩を踏み出すこと、そして一人で完結するのではなく、予測不能な化学反応を楽しむことだという。

左から、高市さん、板垣さん、西野さん

理事の一人である高市由香里氏が語った言葉が、この場所の空気を象徴している。

「自分がやりたいことを一人で実現するのは、やらなくてはいけない道筋が見えるし、実は簡単なんです。でも、音楽と同じで、バンドでジャムセッションをすると、違う人が混ざることで音が変わり、予想もしない展開が生まれる。その“どうなるかわからなさ”こそが、いちばん面白い」

ゆりラボが目指しているのは、まさにこの「まちのジャムセッション」だ。人口減少が進む地方で、なぜ今、計画通りに進まない“ゆるやかな挑戦”が人を惹きつけているのか。そこに見えてきたのは、成果を急がないからこそ育つ関係性と、これからの地域に必要とされる新しい「生活のリズム」だった。

話者プロフィール:板垣義男(いたがき・よしお)

神奈川県横浜市出身。元広告制作ディレクター。2011年の東日本大震災を機に価値観が変化し、2012年に愛媛県松山市へ移住。愛媛県全域の移住定住をミッションとする一般社団法人えひめ暮らしネットワークを運営する傍ら、一般社団法人ゆりラボ代表理事として運営に関わる。

神奈川県横浜市出身。元広告制作ディレクター。2011年の東日本大震災を機に価値観が変化し、2012年に愛媛県松山市へ移住。愛媛県全域の移住定住をミッションとする一般社団法人えひめ暮らしネットワークを運営する傍ら、一般社団法人ゆりラボ代表理事として運営に関わる。

話者プロフィール:高市由香里(たかいち・ゆかり)

久万高原町出身のUターン組。東京での舞台芸術の制作や、子どもとアートをつなぐNPO団体コーディネイターを経て、実家の和菓子店を継ぐ傍ら、ゆりラボ理事として企画・運営を担う。

久万高原町出身のUターン組。東京での舞台芸術の制作や、子どもとアートをつなぐNPO団体コーディネイターを経て、実家の和菓子店を継ぐ傍ら、ゆりラボ理事として企画・運営を担う。

話者プロフィール:西野広恵(にしの・ひろえ)

久万高原町出身のUターン組。旅行会社勤務、国民宿舎勤務を経てゆりラボへ。コワーキングスペースの日常運営や相談業務を担当。

久万高原町出身のUターン組。旅行会社勤務、国民宿舎勤務を経てゆりラボへ。コワーキングスペースの日常運営や相談業務を担当。

「計画」はいらない。「衝動」から始まる物語

板垣氏が久万高原町に関わるようになったのは、2011年の東日本大震災が大きなきっかけだった。当時、東京で広告制作のディレクターとして忙殺される日々を送っていた板垣氏は、震災を機に自身のライフスタイルと価値観を問い直したという。

「もっと家族との時間を大切にしたい」。そんな想いで2012年にパートナーの出身地である愛媛へ移住。その後、県の移住コンシェルジュとして活動する中で、久万高原町というフィールドに出会った。

ゆりラボの原点は、町が主催した「ゆりラボアカデミー」という起業塾にある。

板垣氏「当初、参加者は数人だろうと思っていたら、10人以上が集まったんです。しかもみんな、心の内に『何かやりたい』というマグマのような熱を持っていた」

こんなに面白い人たちがいるなら、彼ら・彼女らが日常的に集まり、企てを話せる場所が必要だ──その衝動的な提案が、現在のゆりラボという拠点の誕生へとつながっていく。

ゆりラボの最大の特徴は、その「敷居」の低さにある。それを象徴するゆりラボの取り組みのひとつが、毎週金曜日の夜に開催される「ヨイラボ」だ。表向きは地域の人々が集う交流バーだが、実はこの場所こそが、最強の実験場(ラボ)なのだ。

ヨイラボののれんがかかると交流を求める町民たちが少しずつ集まる

理事の高市由香里氏はこう語る。

高市氏「お酒を飲んでご飯を食べていると、ポロッと本音が出るんです。『実は私、こんな料理が作れるの』とか『こんなイベントやってみたい』とか。そうしたら『じゃあゆりラボでやってみたら?』と盛り上がって、その場で新しいチャレンジに繋がります」

実際に、この場から生まれた成功事例がある。「タネマキ食堂」の店主、後藤琢朗さんだ。元々は革職人だった後藤さんがヨイラボでの交流を通じて料理の腕を披露し始め、やがてゆりラボの「チャレンジキッチンプラン」を活用し、ベーグルサンドのランチ営業に挑戦。ファンを増やし、最終的には路面店をオープンするに至ったという。

高市氏「誰でもチャレンジできるし、それを生業にして生きていくといった気負いはなく、ちょっとやってみたいという気持ちで始められる。そこがいいところです」

失敗してもいい。副業でもいい。趣味の延長でもいい。この心理的安全性が担保されているからこそ、潜在的なチャレンジャーたちが殻を破り、次々とユニークなプロジェクトが生まれていくのだ。

KPIの反対側にあるもの。起業支援ではなく、“生活のリズム”を設計する

地域の挑戦というと、私たちはいつからか「成長」や「拡大」を前提にしていないだろうか。売上目標、雇用者数、ロードマップ。そうした数字(KPI)に追われる支援は、時として人の心を疲弊させる。しかし、ゆりラボが大切にしているのは、その対極にある価値観だ。

板垣氏「1億円を目標に頑張るなど、そんなことは一切ないんです。起業塾なのだから来週までに課題を仕上げてこい、といった宿題も出しません。人それぞれペースが違いますから。事業化が実現せずにくすぶっている人もいますが、それはそれでいいと見守っています」

ここで問われるのは「どれだけ儲かるか」ではない。理事の西野広恵氏は、相談に来る人たちに必ずこう問いかけるという。

「それ、やっていて楽しい?続けられる?」

副業でもいいし、趣味の延長でもいい。無理をして急拡大するよりも、自分の暮らしの中に無理なく組み込めるか。すなわち、「生活のリズム」と調和しているかを重視するのだ。

これは単なる起業支援というよりも、現代人が見失いがちな「生き方の余白」を取り戻すためのインフラと言えるかもしれない。

かつて東京で深夜まで働き、生活の余白を求めて移住した板垣氏だからこそ、たどり着いた境地がある。「がんばりすぎない」からこそ、長く続く。「成果」を焦らないからこそ、結果として文化が定着する。

実際に、自分のペースでベーグルを焼き始めた「タネマキ食堂」の後藤さんのように、植物が自然と育つようなスピード感で始まった事業は、根を深く張り、簡単には揺らがない強さを持つ。

ゆりラボが提供しているのは、ビジネスのノウハウではなく、自分の人生の手綱を、自分の手に取り戻すための「時間」と「場所」なのだ。

タネマキ食堂はゆりラボ内で約1年営業、瞬く間に繁盛店に。その1ヶ月後に独立した路面店をオープンすることとなった。

「論理」と「情熱」をつなぐ翻訳家として

しかし、いくら自由なセッションとはいえ、地域社会には「行政」という指揮者も存在する。特にゆりラボのような中間支援組織にとって、行政との距離感の設計は、避けて通れない課題だという。

板垣氏は自身の役割を「中間支援人間」と定義する。

板垣氏「僕は、役場と住民の間の『翻訳係』だと思っているんです」

予算、公平性、計画など、行政には行政の論理がある。一方で、住民には住民の情熱がある。「これがやりたい」「ここが不便だ」。この二つは言語が異なり、しばしば対立する。

板垣氏「住民の『役場は分かってくれない』という不満と、役場の『住民のニーズが見えない』という悩み。その間に入って、『役場は今こういう方向性だから、こういう提案なら通るかもしれない』『住民は今ここを楽しんでいるから、ここを支援してほしい』と、お互いの言葉に通訳して伝えるんです」

この翻訳が機能しているからこそ、ゆりラボは行政からの委託事業を受けながらも、決して「行政の下請け」にはならず、住民目線の自由な活動を維持できている。

最近では、ゆりラボで行われた映画上映会を観に来た役場職員との会話から、60年ぶりの全国植樹祭に向けた林業ドキュメンタリー映画の制作プロジェクトが立ち上がったという。これもまた、行政の課題意識とクリエイターの情熱が、翻訳係を通じて結びついた結果だ。

ゆりラボ主催の異業種交流会。様々な出会いの中でアイデアが行き交い、未来のプロジェクトのタネが生まれる。

信頼と余白が生む、サステナブルな組織

興味深いのは、代表の板垣氏自身は、松山市を拠点としており、ゆりラボの現場には週に1回程度しか顔を出さないという点だ。

もちろん、リーダーが常駐しない体制にはデメリットもつきまとう。マネジメントが機能不全に陥るリスクや、現場スタッフの判断が万が一誤った際のフォローの難しさなど、この形を維持するための葛藤や試行錯誤は決して少なくなかった。現在のような自律的な組織へとたどり着くまでには、相応の苦労もあったという。

それでも、あえてこの「余白」のある体制を貫いているのは、理事である高市氏、西野氏の二人が、板垣氏の思考や想い、そして団体の目指す方向性を深く理解し、共有しているからだ。

板垣氏「僕が毎日いたら、みんな僕の指示を待ってしまう。現場の高市や西野に任せることで、彼女たちのオーナーシップが育ち、僕には思いつかないような企画が生まれるんです」

リーダー不在の不安を、徹底的な対話と信頼によって「主体性」へと転換させる。このプロセスがあったからこそ、西野氏は「私たちはコンサルタントじゃない」と言い切る。あくまで伴走者であり、壁打ち相手。カリスマリーダーがすべてを牽引するのではなく、余白を残し、信頼して任せる。そしてリーダー自身も、時にはプレイヤーとして「混ぜてもらう」。このフラットな関係性こそが、組織の硬直化を防ぎ、常に新しい風を呼び込む土壌となっているのだ。

かつては組織内で生まれた「コミュニティナース」事業などを独立させ、手放したこともある。「何でも屋」になって組織が肥大化するよりも、本来のミッションである「つなぎ役」に純化するためだ。

ここに訪れた人の想いを受け止め、つなぎ、一歩を踏み出す勇気をそっと後押しする。その繰り返しのなかに、自分たちのまちを自分たちの手で魅力的にしていくヒントが垣間見えた。

ここゆりラボを「つなぐプラットフォーム」として、地域おこし協力隊2名とともに活動を行う。

編集後記

「ここでは、野菜や食材がどこからともなく『わらわら』と集まってくるんです(笑)。しかもそれが、買ったものより新鮮で美味しい。その食材をヨイラボでうまく調理して、来た人に喜んでもらうというお裾分けの連鎖です」

インタビューの終盤、地方における「豊かさ」について尋ねると、高市氏はこう答えた。

お金を出してサービスを買う豊かさではなく、関係性の中で巡ってくる豊かさ。ゆりラボが目指しているのは、単に起業家を増やすことではなく、この「関係性の総量」を増やすことなのかもしれない。

「成功」の定義を、売上の規模から、人生のワクワクの総量へ。「支援」のあり方を、指導から、生活リズムの調律へ。

久万高原町で奏でられるジャムセッションは、これからさらに多くのプレイヤーを巻き込み、複雑で、愛おしいハーモニーを響かせていくことだろう。

【参照サイト】久万高原まちづくりプラットフォーム ゆりラボ

聞き手:株式会社ダン計画研究所