Category Archives: インタビュー

都市との「格差」に挑む青森の高校生。そのリアルな現状を聞く【ウェルビーイング特集 #30 格差】

「格差はあります。でも、いま満足してる子たちにまでその現状を伝えることが、本当にいいことなのかな」地域格差の是正に取り組む青森の高校生たちにインタビューをしました!

生理用品をすべてのトイレの備え付けに。ビジネスでジェンダーギャップに挑む「OiTr」【ウェルビーイング特集 #29 格差】

トイレットペーパーはどこのトイレにも常備されているのに、なぜ同じ生理現象である生理のためのナプキンは常備されていないのか?

──社会のおかしな当たり前を解消するために生まれた「OiTr」が目指す未来とは?

アマゾン先住民族の「ありのまま」の姿を映し出す。映画『カナルタ』監督インタビュー

失われていく自然環境の中で、アマゾンの先住民族の人々はどのような営みを続けているのでしょうか。人類学者として1年間アマゾンに入り込み、現地の先住民族の暮らしに密着したドキュメンタリー映画『カナルタ 螺旋状の夢』を制作した太田光海さんに取材しました。

日本最大級のコリアタウンから考える、多様性の尊重とは?【ウェルビーイング特集#27 多様性】

大阪市生野区。ここには日本最大のコリア・タウンがある。韓国料理のお店、韓流スターのグッズや

食品ロスを減らして、地域に貢献。廃棄予定の災害備蓄品を地域で必要な人に届ける「StockBase」

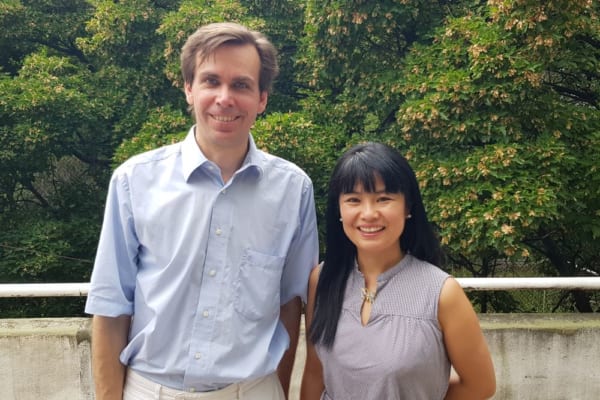

今年4月に横浜で立ち上がったStockBaseは、企業で不要となった災害備蓄用品を地域で必要としている人に届ける事業を行なっています。見えにくい課題に目をとめ、地域の循環をつくり出す創業者のお二人にお話を伺いました。

遠方からも人が集まる限界集落のピッツェリア「SELVAGGIO」に学ぶ、オーガニックの裏側の努力【FOOD MADE GOOD #10】

日本サステイナブル・レストラン協会の加盟レストランを紹介していく連載「FOOD MADE GOOD」。今回は、愛媛県松野町にあるピッツェリア「SELVAGGIO」の北久シェフに、お話を伺いました。

バリアフリーをつくる過程が、クリエイティブだった。みんなの劇場「THEATRE for ALL」【ウェルビーイング特集 #26 多様性】

「多様性を認め合おう。」 昨今、そんな言い回しが非常によく聞かれるようになった。年齢、性別

網膜に直接光を投影するアイウェア「RETISSA」を通して考える、障害を持つ人のQOL【ウェルビーイング特集#25 多様性】

網膜にレーザー光を直接送る技術を搭載した、弱視の人のQOLを上げる世界初のアイウェア「RETISSA」。開発を行なった株式会社QDレーザ代表の菅原充氏に、開発の経緯や今後の展望を聞きました。

人々をつなげるSDGsイノベーションラボ「UNLEASH」日本版・運営メンバーに聞く裏側

世界中の若者1,000人が一堂に会し、社会のためのプロジェクトや、ビジネスプランを共につくり出すイベント「UNLEASH」。それが日本でも開催されました!どのような学びが得られたのか、運営メンバーに話を伺いました。

「地域」のコミュニティだから実現できる。土に還るおむつDYCLEの循環モデル【後編】

前編では、DYCLE誕生に至った背景を中心に紹介した。後編では、サーキュラーエコノミーの視

人が地球に恩恵をもたらすサイクルを創りたい。土に還るおむつDYCLEの循環型モデル【前編】

使い捨ておむつをめぐる課題は年々高まってきている。使い捨ての紙おむつは、家庭系可燃ごみ排出

性はグラデーション。“心の溝”を埋める診断アプリ「anone,」【ウェルビーイング特集 #24 多様性】

「単純に、人々をマジョリティとマイノリティに分けて多様性を謳うだけでは、“本当の意味での多

加齢=ポジティブ。インターンの条件が「55歳以上」の広告代理店に学ぶ年齢論【ウェルビーイング特集 #22 多様性】

年齢差別(エイジズム)── 年を取っているという理由で排除・劣っているとされること。広告業界では特に若者を中心に採用が進む中で、オーストラリアで若者に人気の広告代理店Thinkerbellが「55歳以上」を対象としたインターンシッププログラムを実施しています。今回は同社CEOに、インターンでの経験や学びを聞きました!

食品ロスゼロの「捨てないパン屋」が「働かないパン屋」になった理由

広島市内にある、捨てないパン屋「boulangerie deRien(ブーランジュエリー・ドリアン)」を営む田村陽至氏は、新型コロナ感染拡大よりも前に自身のライフスタイルを変えていました。田村氏は同年1月、お店の営業時間を短縮することを一大決心し、それまでの週6営業から週4営業に変更。そして11月下旬には、広島市内と岡山県蒜山地区での2拠点生活を始め、家族や自分の時間も大切にする働き方を実現させています。

サステナブルな買い物に必要なのは“愛着”。モノへの向き合い方を変えるブランド『lilo』

「“道具へのカンシャ”を持つことこそが、真のサステナビリティにつながると思うのです。」 昨

循環型の「イノベーション」を支えるアムステルダム市の役割【DGTL後編】

オランダのごみが出ないサステナブルな音楽フェスDGTL(デジタル)。今回は、循環型音楽フェスティバルを支える行政の役割と地域ごとのサーキュラーエコノミーの形について解説します!