Tag Archives: ダイバーシティ

アメリカ、歴史上の「偉大な女性たち」が描かれた硬貨を2022年に発行

新五千円札に津田梅子の肖像が選ばれるなど、優れた業績を残した女性への関心が高まる昨今。そんな中、アメリカでは2022年から2025年までの4年間、毎年異なる5人の女性の肖像を使った25セント硬貨が発行されます。

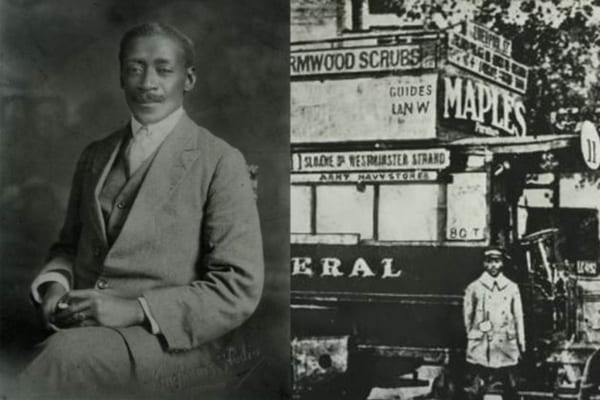

ロンドン地下鉄の272駅が偉人の名前に?黒人史を祝う路線図「ブラックヒストリーマップ」

毎年10月は、イギリスの「黒人歴史月間」。ロンドン地下鉄の駅名を、イギリスにおける黒人史にちなんだ名前に変えた特別版の地下鉄路線図が発刊されました!

【9/27 開催】ソーシャルグッドって何だろう? 〜話してみよう。僕や私の素直な思い。〜

未来の手紙カルチャーブランド「自由丁」とのコラボレーションを記念して、オンライントークイベントを開催。「社会貢献って難しそう」「『良い』って何?」などソーシャルグッドをテーマに等身大のトークを繰り広げます。

ネガティブな人がいた方がチームの創造性が高まる。米・豪大学が発表

これまで私たちの多くが「感情の多様性」について、意識していないか、あるいはまったく無知だった――。組織に必要な「多様な人材」は、年齢や性別、人種などだけを指すものではない、そんなことを示唆する「やさしい研究」に注目です。

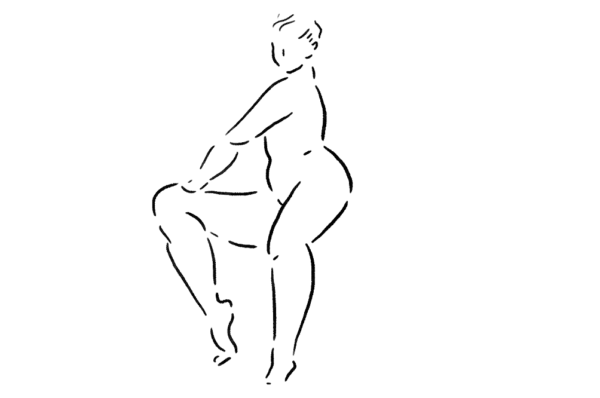

ステレオタイプをどう乗り越える?等身大の想いに目を向けるアート【UNKNOWN DIALOGUE #3 ジェンダー】

UNKNOWN DIALOGUE 第3回目のテーマは「ジェンダー」問題。今回はアート作品を制作した、あないすみーやそこさんを取材しました。ジェンダーにおけるさまざまな問題が、なぜ引き起こされているのかを思い浮かべながら、鑑賞してみてください!

Googleが取り入れる「脳の多様性」自閉症の人のための採用プログラムを開始へ

ITの巨人Googleが、脳や神経機能の個性を尊重する「ニューロ・ダイバーシティ」を取り入れる新たな採用プログラムを発表しました。それが、Google Cloud自閉症キャリアプログラム。自閉症の人々の持つ才能やスキルを生かせるポジションと採用プロセスを用意し、多様性の実現と企業のさらなる発展を目指しています。

性はグラデーション。“心の溝”を埋める診断アプリ「anone,」【ウェルビーイング特集 #24 多様性】

「単純に、人々をマジョリティとマイノリティに分けて多様性を謳うだけでは、“本当の意味での多

多様性ってそもそも何?その必要性を考える【ウェルビーイング特集 #21 多様性】

「多様性」や「ダイバーシティ」という言葉は、昨今いろいろな場所でよく聞かれますよね。そもそも多様性とは?本当に必要なの?そんな問いから、多様性について改めて考えてみました。

国境による分断をなくす。リアルタイムで都市と都市を結ぶ窓「Portal」

「Portal」と呼ばれるプロジェクトでは、その名の通り世界を知る入り口として、街にコンクリート製の丸いオブジェクトを設置します。そしてカメラとインターネットを利用し、オブジェクトの中央にあるスクリーンに互いの街の様子を映すのです。両都市の人たちはスクリーンの前で手を振ったり踊ったり、相手と自由にコミュニケーションをとることができます。

自分らしく一歩踏み出すきっかけを。アフリカ布で雇用を生み出し、人を輝かせる「RAHA KENYA」の挑戦

人々が「物」を選ぶ際の基準が多様化しています。プロダクトの持つデザイン性や機能性だけでなく、使用されている素材や製作工程、製作者の想い、さらにはブランドのビジョンへの共感など人によってさまざまな基準があります。今回、個性的な柄で明るい色が特徴のアフリカ布を通じて人々の個性を引き出し、元気づけたいという想いを持つアフリカ発のブランド「RAHA KENYA」を立ち上げた河野理恵さんにお話を伺いました。

「LGBTQ+をどう描く?」P&Gが見せる広告業界の葛藤。多様な性が「当たり前」な社会を目指して

人の認識や価値観は、何気なく日頃、目にしたり耳にしたりしているものによって形作られる。たと

社会課題に捉われない心の持続可能性を探求するプログラム「TSUNAGU Fashion Laboratory」

社会課題について考えすぎるあまり、自分自身を消耗していませんか?

一般社団法人TSUNAGUが、リジェネラティブな社会と個々人のマインドのつながりを探求をするワークショップを開催します。

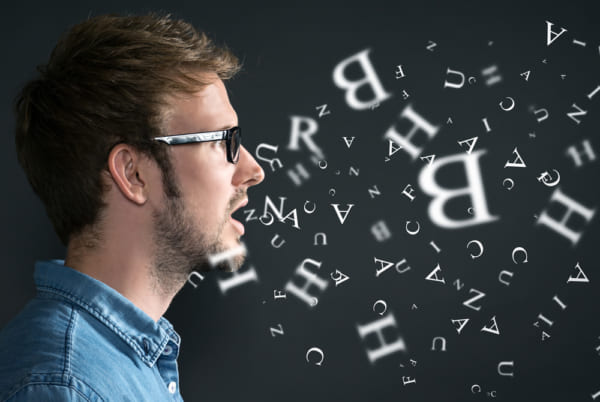

誤解やネガティブ表現を修正へ。ウィキペディアで行われた吃音啓発キャンペーン

「やっかい」「難儀」「ひどい障害」検索すると、そんな言葉が出てくる吃音。そんな吃音へのイメージを変えるキャンペーンがWikipedia上で行われていました。

障がいがあってもなくても、一人ひとりの創造性を育む場へ。アートセンター「工房集」

ダイバーシティに関する取り組みが推進されている現在。障がいを持つ人々が仕事としてアートなどの表現を追求できる場が埼玉県川口市にあります。アートセンター「工房集」を編集部が取材しました。

ウェルビーイング特集、はじまります。【ウェルビーイング特集 #0】

***【ウェルビーイング特集】記事一覧はこちら*** 2019年12月、中国の武漢を皮切り

LUSHとダウン症のアトリエ・エレマン・プレザンに学ぶ、「自分らしくいられる場所」とは?

「ダイバーシティ&インクルージョン」が大事だと言われるが、「他者を受け入れる」ことは簡単ではない。LUSHの社内イベントをきっかけに、「多様性を受け入れる」ことや「自分らしくいられる場所」について考えてみました。