海に囲まれながらも山が近い多様な自然と、その山から恵まれるお茶文化。朝食の時間から街の一角がにぎわい、夜には屋台が姿を現す街、台湾。時折夕立のような強い雨が降る6月、台湾北部・台北にて旅路が始まった。

Image via Shutterstock

台湾は今、アジアで循環経済をけん引する一翼となっている。その始まりは、島国という地理的な特徴により資源に限りがあるという認識からだった。1988年に廃棄物清理法が改正されて以来、リサイクルの取り組みが推進され、それを後押しする要因の一つとなったのがデザインの力だった。

IDEAS FOR GOODと旅の力を信じるトラベルライフスタイルマガジンLivhub、台湾の政府系デザイン振興機構・台湾デザイン研究院(TDRI)の共催で、2024年6月13日〜16日に台湾・台北を中心にさまざまな企業の取り組みに触れた「Repair Our Futures〜つなぎ直す未来〜」。リペアを一つのキーワードに据えて、台湾のサーキュラー・ソーシャルデザインの実践との出会いや参加者同士の対話を通じ、一人ひとりが自分にとってのリペアの“目的語”を探しにいく旅だ。

台湾で訪れたのは、共催者であり台湾のデザイン力をけん引する「TDRI」や、台湾のサーキュラーエコノミーに向けた挑戦を支え続ける「REnato lab」、リサイクル建材で世界に拠点を広げる「MINIWIZ」、台湾国内のガラスリサイクルで圧倒的シェアを誇る「春池ガラス」、そして世界で初めてカーボンニュートラルを達成したヘアケアブランド「O’right」など、同国を代表する企業だ。

さらに、台湾の市民による変革にも注目。地域の摩擦から生まれ市民による市民のためのコミュニティを運営する「綠點點點點」や、いつでも修理に来ることができるオープンハブの修理小屋、デザインの力で廃棄物削減に挑む電力会社から、市民とともに教育界の改革に挑む活動家、余暇の時間に着目して社会変革を促すNGOまで、幅広いアクターと出会った。

本記事は、前編として「Repair Our Futures〜つなぎ直す未来〜」のプログラムで訪れた人々や場所、そこで生まれた対話を書き記していく。私たちの旅の記録が、何かの気づきやきっかけとなれば幸いだ。

第一部:台湾の変革を支える立役者の存在

国としてデザインの力を活用してきた台湾。その多様な事例の裏には、自治体や企業が変化するためのサポートをおこなう縁の下の力持ちが存在した。デザインと循環経済、それぞれに大きな貢献者がいたのだ。

台湾のデザイン戦略を政府から市民まで:台湾デザイン研究院

デザインが政府主導で推進され、その力が社会に浸透しつつある台湾。デザインをめぐる施策の立役者であるのが、今回の旅の共催者でもある、台湾デザイン研究院(TDRI)だ。今回は産業インサイトチーム・吳於軒(ビビアン)さんと、日本業務窓口・崔慈芳(サイ)さんに話を聞いた。

サイさん(写真右)と、ビビアンさん(写真左)|Photo by Hirohisa Kojima

TDRIは、2003年に発足した前身の台湾デザインセンター(TDC)が、2020年に現在の体制に移行してできた、政府系デザイン振興組織だ。台湾の「デザインによる外交」の推進を目標として、政府のデザイン政策や一般企業のサービス・商品開発をサポートしている。

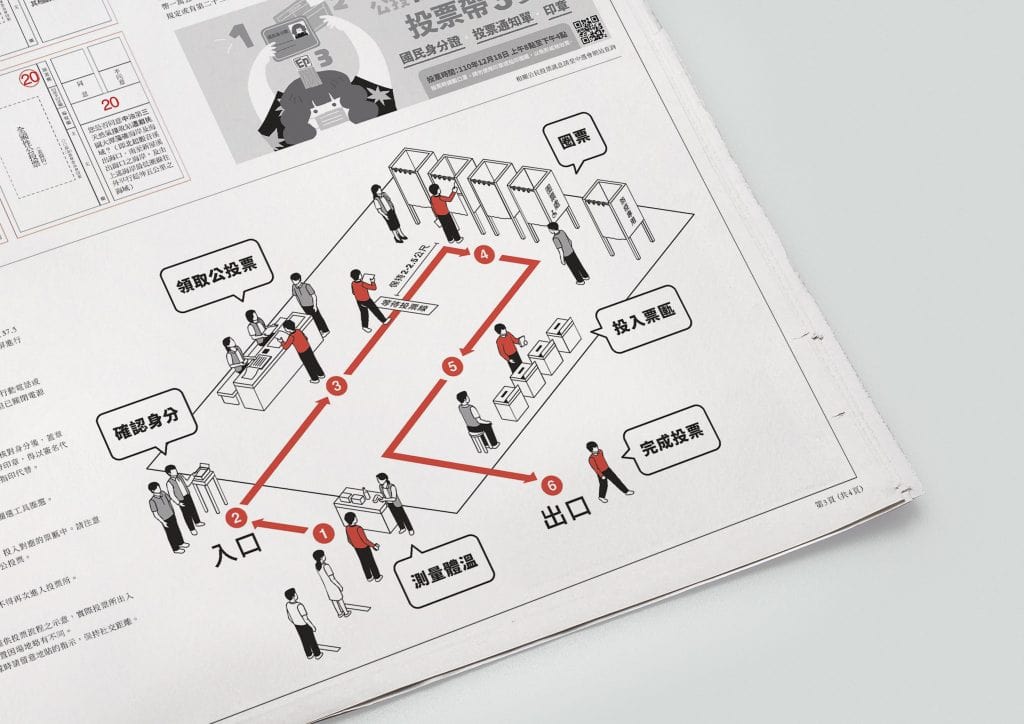

事例の一つとして、反響が大きかったのは国民投票の案内におけるデザインの導入だ。投票前に市民に郵送される案内状は、これまで文字ばかりで分かりにくかったという。そこで初の試みとして、TDRIによるイラストや文字の強弱を取り入れたデザインが事前案内や投票所で採用された。政府によるデザインの導入事例が、多くの市民の目に触れる機会となったようだ。ほかにも、裁判員裁判のデザイン変革などにも携わり、公共分野でのデザインが注目されている。

TDRIが作成した、投票所での順路を案内するイラスト|Image via TDRI

投票所での案内もTDRIが作成|Image via TDRI

こうしたパブリックの事例においては、どのようにデザインの手法を取り入れたのかを全てマニュアル化して公開している。これにより、比較的小さな地方自治体でもその手法を取り入れ、デザイナーとの協働に踏み出すことができるのだ。

台湾においてこのようにデザインへの注目が高まっている背景には、同国ならではの事情がある。島国かつ人口が約2,340万人である台湾は、国内のマーケット規模がそれほど大きくはないため、輸出品を中心に扱う企業が多い。つまり、国際市場で戦っていくために付加価値の高い製品を生み出していく必要があったことから、およそ40年ほど前から国をあげてデザインを重視してきたという。

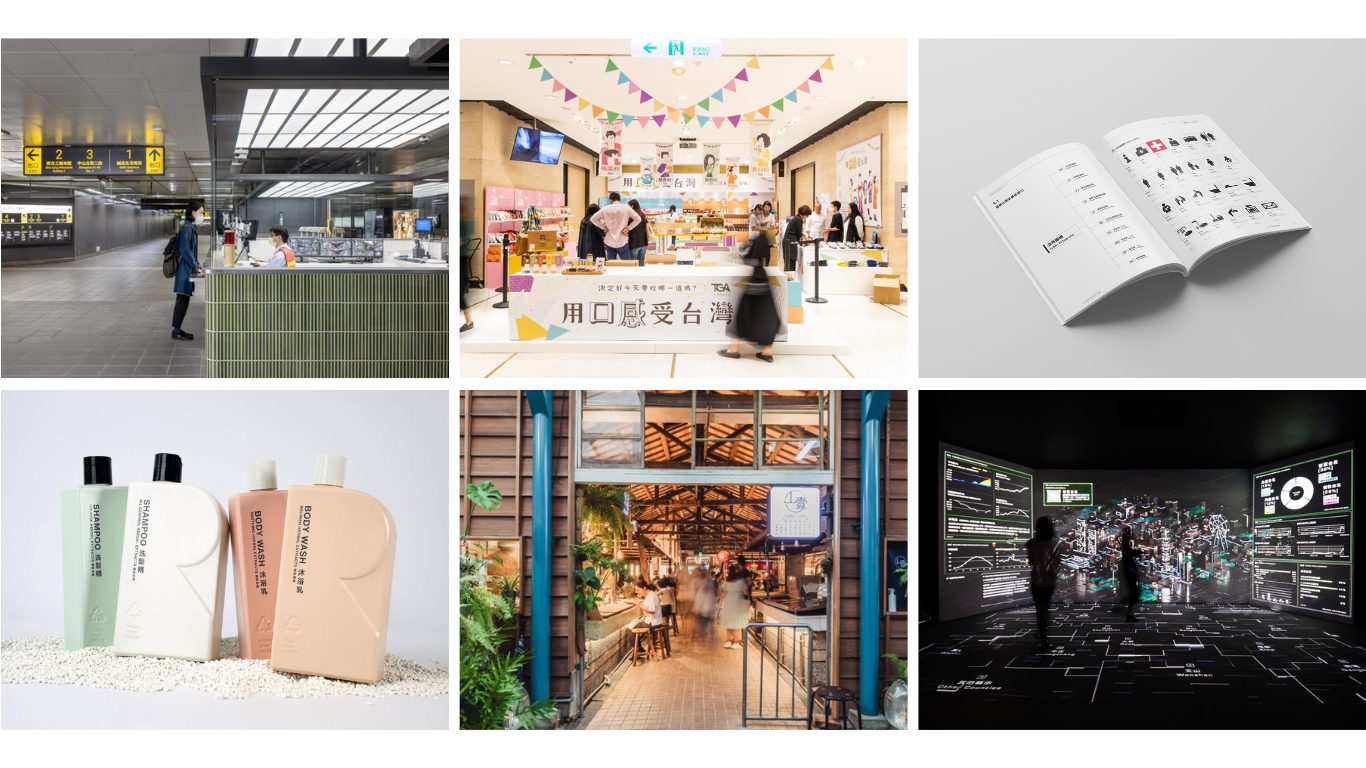

TDRIがデザインをサポートしたプロジェクトの事例|Image via TDRI

また台湾では海外企業から依頼を受けて製造をおこなう下請け企業が多いため、国際的なブランドは少ないものの、高い技術を持つ会社は多い。それを活用すべくデザインが導入され、企業内でデザインチームが設置されるなどの動きからデザインの力が強化されてきたそうだ。

政府系組織ではあるものの、TDRIの取り組みは市民との距離が近い。店舗で手に取ることができる商品や、誰でも訪れることのできるイベントにも、デザインを取り入れているからだろう。TDRIの名が知られずとも、彼らの手がけるデザインは、人と人、市民と企業、市民と政治を緩やかにつなげている。

循環経済の生態系を構築する:REnato lab

企業の循環型事業を専門としたコンサルティング企業「REnato lab」。2014年の創業以来、台湾国内において企業がリニア経済から循環経済に移行するためのサポートを数多くおこなってきた、台湾におけるサーキュラーデザインを語る上で欠かせない存在だ。創業者兼最高技術責任者の王家祥(ワン)さんと、CEOの歐陽藹寧(アイニン)さんに話を聞いた。

ワンさん(写真左)と、アイニンさん(写真右)|Photo by Hirohisa Kojima

REnato labのアプローチはバリューチェーン全体を捉えながら、台湾企業特有の事業形態にカスタマイズして最適な解決策を見出すのが特徴だ。

台湾では、海外企業からの依頼を受けて指定デザインの製品を生産するOEM(Original Equipment Manufacturer)や、デザインと製造を担い他社に商品を販売するODM(Original Design Manufacturing)の企業が多い。このように設計から販売までを一貫して担う訳ではなくバリューチェーンの一部だけに関わる企業では、循環型事業でカギとなる回収が困難だ。回収コストが大きくなるため、自社独自に回収システムを確立することも難しい。

棚に並んでいるのは、REnato labがサポートした循環型の素材や商品の数々|Photo by Hirohisa Kojima

このボトルネックに対して王さんは「自社だけで回収できない場合には、他社と協働して仕組みを構築すれば良い」と協働の大切さを説いた。資源の循環を実現させるために、すべてのプロセスを自分で請け負う必要はないのだと気付かされた。

「循環経済は、エコシステム全体とバリューチェーン全体にわたる理解と利益を生み出すモデルだと思います。その実現を支えるのが私たちの仕事です」

リニアから循環型へ。その変革は一社だけでは実現が難しく、自社事業の内部だけではなく社会におけるその役割を捉え直す必要がある。REnato labは、このマクロな視点を持ちつつ地域の文脈に寄り添う姿勢で、台湾の循環経済を支えている。

第二部:世界に挑む台湾サーキュラービジネスの今

循環経済の実践において難しいとされるのが、事業としての確立。台湾の取り組みで注目したいのは、アイデアで終わらず具体的な事例が国際的に台頭していることだ。一体、どのような戦略で道を切り拓いているのだろうか。

彼らと出会って感じたカギは、バリューチェーンの一部として「素材」と真摯に向き合い続ける姿勢と、デザインの力も活用した社会との対話の醸成であった。

素材の価値を高め続けることが循環型の鉄則:MINIWIZ

高い安全性が求められる建材が「ごみ」から作ることができることを、20年近くにわたって実践してきたのが、MINIWIZだ。今回は創業者の一人、黃謙智(アーサー)さんに話を聞いた。

アーサーさん|Photo by Hirohisa Kojima

MINIWIZは、プラスチックや金属などさまざまな「ごみ」を建材へと生まれ変わらせている。建材は人類が消費する製品の中で最も二酸化炭素排出量の多い製品であることから、同社はこの分野に注目しているのだ。

ごみからできた建材が高いパフォーマンスを持つことを証明した事例が、医療用モジュール建築だ。同社によって、使用済みのペットボトルや回収可能なアルミ材などを原料とした抗ウイルス・抗菌性の建材が開発された。厳しい衛生管理が求められる医療現場では建材がレベル分けされており、同素材は手術室やICU室でも利用可能なAグレードを獲得したのだ。

「単一用途であれ、複数用途であれ、ごみを2000年使える素材に変える。それが私たちにとって再利用と呼べるものであり、究極の持続可能性です。ごみを増やすことではありません。ごみを永久的なものにし、最も価値のあるものにすることなのです」

この「価値の向上」が、循環型事業の実践においてアーサーさんが重視するポイントであり、素材のデルタ(数学的な表現で「差」を意味する)を意識することが必要だという。

ペットボトルからジャケットを作ったとする。このペットボトルとジャケットは同じ素材で同じ200グラムを使用していても、ジャケットになった時の方が一般的には価値が高いとされるのだ。これがデルタ(差)を作ることに成功しているという意味だという。

「循環型事業においてはデルタを見つけることが必要とされます。たとえば食品パッケージから食品パッケージを作るのは、衛生条件が厳しいので困難です。回収と洗浄に伴うカーボンフットプリントの方が結局多くなってしまうでしょう。だからデルタを見つけなくてはいけません。そのために、イノベーションが必要なのです」

市民との接続点をつくる、Trash Kitchen

国際的に事業を展開しているMINIWIZだが、ローカルな活動も重視している。破片の破片まで再利用し続け、それでも残った部分については、台北にある同社のラボ・Trash Kitchenにおいて、市民がサングラスなどの小物を制作するための素材にしているのだ。

Trash Kitchen内部の様子|Photo by Hirohisa Kojima

部屋の角に、コンパクトなプレス機が二台並んでいる。一つがプラスチックを柔らかくする機械、もう一つがその後プラスチックを成形する機械だ。ボックスから取り出したプラスチック素材には、ペットボトルのラベルやキャップ、お菓子の袋などが含まれている。ここからいくつか選び取り、プレス機にかけると200度ほどの高温になって柔らかくなる。これを、グローブをはめた手でゴロゴロとこねると、粘っこくなったプラスチックが粘土のように丸まっていく。

この日は金属プレートをアルミニウムに変更して試験導入中。プラスチックの粘り気が残ってしまうようで「改善が必要だね」と、アーサーさん|Photo by Hirohisa Kojima

何度かこの作業を続けたあと、隣の金型付きプレス機に移動して再度プレス。1分ほど待ってプレス機を持ち上げると、すでにサングラスのフレームが出来上がっている。この外枠をカッターで整え、必要なパーツをはめ合わせると、マーブル柄のサングラスが完成した。サングラスの組み立てで使用した金属パーツはたった一つ。それ以外は、プラスチック素材同士をはめ込むことができる形になっているのだ。

アーサーさんはこの場所を、事業とは切り離された市民とのコミュニケーションの場と位置付けている。ビジネスは建材へ特化し、公共に対しては誰でも「ごみ」との新たな関係を構築できるオープンな空間を提供しているのだ。

つい先ほど完成したサングラスとともに|Photo by Hirohisa Kojima

アーサーさんの視点には「捨てるはずだったのにもう一回使った」という満足感はない。今目の前で捨てられているモノは、これから何度も使い続けてより高い価値に進化していく可能性に満ちているのだ。

ガラスのリサイクル業者から循環経済のデザイナーへ:春池ガラス

リサイクル率の高い台湾において、ガラスのリサイクルを支えているのが「春池ガラス」。国内のガラスリサイクル市場の70%シェアを誇り、年間約22.7トンのガラスをリサイクルしている。1981年に創業し、国内に6つの工場を持つ老舗だ。

呉庭安さん|Phoyo by Hirohisa Kojima

今回案内してくれたのは、呉庭安(TA)さん。創業者は、父の呉春池さんだ。主な事業は、使用済みガラスの回収とその再利用。回収したあとに外部へ素材として販売し手放してしまうのではなく、自ら再利用の展開まで手掛け、素材のライフサイクルに一貫して携わっているのが特徴だ。

もともとは、回収したガラスを同じガラス製品にリサイクルしていた。しかし庭安さんが伝統的な手法とデザインを融合させたことで、循環経済のアイデアを提供・提案するブランドへと変化したという。リサイクル素材が手元にある立場として、その利用を拡大すべく多様なアーティストやデザイナーとの協働を実施しているのだ。

春池ガラスが開発したリサイクルガラスの利用法の一つが、建築素材としての活用であった。コンクリートにガラスを混ぜ込むことで、素材内部に空間をつくり出すことができ、耐熱性・耐火性・防音性の高い素材に生まれ変わるのだ。またこの素材をブロック状にして生産することで、地域の人々が自らの手で建築に関わるプロジェクトの立ち上げも可能になったという。

実際に加熱中に反対側に触れてみても熱くなく、驚きの声があがった|Photo by Hirohisa Kojima

また、国内外でのコラボレーションを展開。2023年には東京で、ガラスの可能性をテーマにした企画展示「透明○PACHINKO」を実施した。他にも台湾MUJIや台湾蔦屋などの企業とのコラボを通して、ガラスの循環のあり方を探求し続けている。

TAさんの言葉から、産業における「資源」という見方以上に、ガラスと向き合い、その魅力や可能性を多角的に見つめる姿勢を感じた。そんな柔らかな視点が、リサイクルガラスをここまで繊細かつ変幻自在なものへと、磨きをかけたのだろう。

市民との接点を生むために新たに建設されたスタジオ。若い職人の育成やガラス製品の販売、カフェの運営を行っている|Photo by Hirohisa Kojima

春池ガラスの商品。多様な色や形のものが整然と並んでいた|Photo by Hirohisa Kojima

世界初カーボンニュートラルなシャンプーを生んだ「問い」:O’right

世界の企業がカーボンニュートラル達成に向けて悪戦苦闘するなか、すでにそれを達成し世界の先例となっているのが、2001年創業のヘアケアブランド「O’right」だ。天然素材だけを使用して、カーボンニュートラルなシャンプーを発売。生分解性のパッケージに種が埋め込まれており、土に埋めると木を植えることができるボトルデザインで知られている。

シャーマンさん|Photo by Hirohisa Kojima

この日は韓国に出張中だった創業者の葛望平(スティーブン)さんとオンラインでつなぎながら、サステナビリティ担当の謝修銘(シャ)さんに話を聞いた。謝さんは、同社がここまで環境問題と向き合うこととなったきっかけをこう語った。

「2006年、私たちは『問い』を持つことで、ブランドとして自らを再定義する方法を見つけました。単にメーカーだと考えるなら、私たちが気にするのは人件費や毎年の売上かもしれません。しかしブランドならば、社会との関係や環境との関係を気にするようになります。私たちは何に対しても『疑問』を持つ必要があるのです」

そうして、カーボンニュートラルな製品開発に取り組むこととなったO’rightが注目したのは、バリューチェーン内のどのタイミングで最も多く炭素が排出されるかという点。実は製造や輸送ではなく、シャンプー使用時にカーボンフットプリントの90%が排出されるという。その理由は、水。髪を洗うための水は、それが各家庭に届くまで非常に多くのエネルギーを要する。ここに着目し、少量の水で髪をすすぐことができるシャンプーを開発したのだ。

同社がこうした分析を重ねていたのは10年以上も前のこと。当時はどの会社も今ほど環境コストを気にかけていなかった頃から、カーボンニュートラルに向けて動き出していた。

さらに、科学的な証明を必要とする米国農務省のBioPreferredプログラムを取得している。今後、書類審査だけで取得できる認証ではなく、実験や成分検出を経て与えられる認証によって、信頼性のある証拠を示すことが重要であるという。またグリーン工場を目指し、2023年の1年間で再生可能エネルギー100%を達成。台湾政府が認定するグリーン・コスメティック工場の第一号にも登録された。

オフィス内にもリユースしたさまざまなものが並んでいる|Photo by Hirohisa Kojima

O’rightがブランドとして気候変動の解決に向けた役割を考えたとき、ヘアケア製品の枠を超えることに壁はなかったようだ。環境教育が重要であると捉え、グリーンランドにおける環境破壊の現状をドキュメンタリー作品『Melting Greenland』として収め、2023年にグッドデザイン賞のベスト100を受賞した。

ダボス会議で先進事例として紹介されるなど、国際的にも注目を集めるO’right。しかし、オフィスを訪れて最も脳裏に焼きついたのは、心からブランドを愛しているであろうスタッフ一人ひとりの豊かな表情だったかもしれない。誇れるブランドであること──これもまた、グリーン革命を起こす大きなエネルギー源になっているはずだ。

韓国に出張中のスティーブンさんと遠隔でQ&Aセッションを実施した|Photo by Hirohisa Kojima

編集後記:協働から生まれる特異なブランドの色

アジアに、このような事例が存在していたとは。サーキュラーエコノミーは法整備の影響からか、欧州の文脈で語られることが多く、他地域の動きは見逃されがちであった。しかし、自国の現状に向き合った結果として、アジアでも循環型の事業が生まれているのだ。

前編で紹介してきた企業は、サーキュラーエコノミーの分野において台湾国内で対立する存在ではない。むしろ、互いに得意な部分を生かして「win-win」を創出すべく協働するような関係性にあるのだ。

それは、台湾のサーキュラーデザインを語る上で欠かせない要素でもあるように感じられた。REnato labの王さんが語ったように「小さい組織が素材を回収するのは難しいのだから、そこは分担や協働を通して乗り越える」ことが大切である。台湾におけるサーキュラーデザインは、島国であるからこそ生まれた協力の姿勢によって実現してきたのかもしれない。

Photo by Hirohisa Kojima

【関連記事】台湾のサーキュラーデザインの今。台湾デザイン研究院・院長に聞く

【関連記事】【現地参加レポ】Taiwan Design Weekで目にした、台湾デザインの今