人間がいなくなった世界は、どんな世界だろうか。都市デザイン専門家が描いた世界では、生き物がこんな風に命を繋いでいるという。

見たこともない植物が庭に根を張り、木が種を落とすたびに小さな苗木が育つ。その周りには生息地を取り戻した、蜂などの虫が飛び回り、再び世界を支配している。それもそのはず、草を引き抜く人も、木を切り落とす人も、蜂を駆除する人もいないのだから。それと同時に、多くのクモやムカデなどの虫が飛び交っていることに気づくだろう。

(中略)世界に戻ってくるのは虫だけではない。ネズミ、ウッドチャック、アライグマ、スカンク、キツネ、そしてビーバーなど、野生動物たちが通りに姿を現している。また、電灯のない世界では自然のリズムが戻り、夜行性の生き物たちは暗い空を取り戻したことを喜ぶだろう。

気候変動の深淵化、そして生物多様性の損失が進む今、そんな想像をありありと描いてしまう瞬間もある。人間がいなくなれば、環境破壊が止まり、この世界はほかの生き物にとってもっと良い世界になるのではないか──。

しかし、その悲嘆は、微かな希望と新たな危機感と共に覆されるだろう。2025年6月12日に学術誌Nature Sustainabilityで公開された研究によると、人口減少は必ずしも自然環境を回復に導かないというのだ。

刻々と変化が迫る中、人間が担うべき役割とは何なのか。同研究を土台に、人口減少が進む日本で生物多様性を回復する道のりを捉え直してみよう。

人間がいなくなっても、自然は回復しない?

気候変動や生物多様性の危機の要因は、人間の活動であると指摘され(※1)、「人間が活動すればするほど、地球の負荷になる」というイメージを持ってしまう人もいる。

しかし、東京都市大学 環境学部の内田圭准教授が率いる研究チームが、人口の増加している地域と減少している地域、どちらにおいても生物多様性は多くの場合減少していることを明らかにした。つまり、人口減少が生物多様性を改善するとは言いきれないのだ。

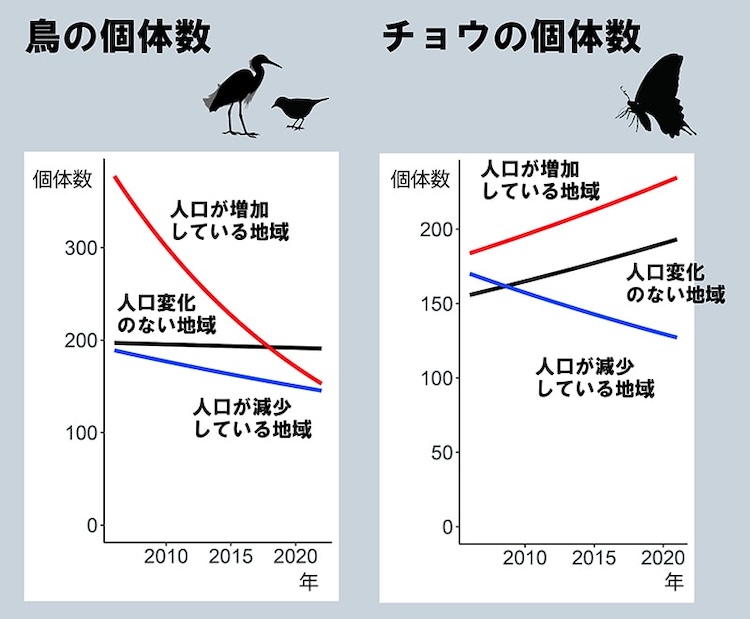

研究の対象地域は、世界的にみても著しく人口減少が進む日本の158地点の里地里山。450種以上の鳥類・カエル類・昆虫類と、約3,000種の植物を対象として、環境省の「モニタリングサイト1000里地調査」をもとに5年〜17年の中長期にわたる生物種数・個体数の変化と、人口・土地利用の変化との関係を解析した。すると、人口減少が必ずしも種や個体数の増加に繋がっていないと示すデータが得られたのだ。特に鳥類やチョウ類は、顕著だったという。

人口減少地域でも個体数が減っているので、「人間がいなくなれば生物多様性が回復する」とは言い切れない。チョウはむしろ人口増加地域で増えていることが分かる|Image via プレスリリース

ではなぜ、人口減少が進み人間の影響が小さくなっても、生物多様性は回復しないのか。同研究は原因の一つとして、人口が減少しても、そこに大型の商業施設や道路が建設されるなど、都市型の土地開発が行われている可能性を指摘。さらに別の要因として、人口が減少して草地や農地も減った結果、一帯の森林化が加速し、生息環境の多様性が減少することも指摘した。

つまり、生態系の回復において重要なのは人口の絶対数ではない。地域でどんな活動が行われ、それが森林以外の多様な生息環境を生むかどうかが大きな影響力を持つのだ。

人間社会と野生の「曖昧な境界」の重要性

こうした結果から同研究が提示するのは、里地里山の大切さだ。里地里山とは、相対的に自然性の高い奥山自然地域と人間活動が集中する都市地域との中間にある、長い歴史の中で人間の働きかけを通じて形成された、農地・ため池・樹林地・草原など多様な自然環境を有する地域のこと(※2)。世界的にも「SATOYAMA」として知られている。

この里山について国立環境研究所の深澤圭太氏は、「山と里の境界にあり、人の生活するところと動物が生活するところを分けるバッファーゾーン(緩衝地帯)の役割」

を持っていると語る(※3)。人間と自然を完全には切り離さず、境界を曖昧にすることで生まれる共存・協働の場なのだ。

一例として、田んぼと生物多様性の関係をみてみよう。田んぼを棲み家とする生き物は5,000種を超えると言われ、生存競争の激しい森の自然では生存できないカエルやトンボ、ドジョウ、メダカ、ホタルなどの「弱い生き物」たちが集まってくる(※4)。

そもそも、田んぼの生き物たちの祖先は、氾濫を繰り返す川の周りの平地にできる「後背湿地」という水溜りのような湿地を棲み家としていたが、やがて人間がその湿地で田んぼを拓くようになると、湿地で暮らしていた生き物は、似た環境である田んぼに適応していった(※5)。こうして人間が破壊した後に成立する自然は「二次的自然」と呼ばれる。身近な生き物たちは人間と変化を共にし、人間が過剰な開発に踏み込まない限り、自然の一部で生きる場所も共にしてきたのだ。

今回の研究が示すように、人間が改変してきた土地は、人間の手を離れたからと言って、生物の生息に好ましい生態系へと急激に回復するわけではない。湿地から田んぼへすでに適応し人間と共存してきた生き物がいる今、里地里山が築く二次的自然を能動的に取り戻すことがやはり大切なのだ。

人口が減る現実の先で、どう二次的自然を守るか

たしかに人間は自然へ過剰に介入してきたことで、気候変動や生物多様性の原因を作ってきた。しかし、人口減少は、必ずしも自然を回復させない。ならば、人間が一切自然との関わりを絶つべきというわけではない。

一方、現実として日本の人口は減り、これから世界各地でもそれに続くと予想されている。人口減少が招く、自然環境との“共存・協働”の衰退を課題と捉え、人間が生態系の中で生み出す「場」や「環境」の性質を改善する必要があるのだ。

鳥や昆虫、雑草を含めた草花を一切寄せ付けないような農地は、里地里山が果たしてきた「弱い生き物の住処」という役割を果たすことはできない。ましてや、都市型の開発によって人工的なガーデンが作られても、その土地の弱い生き物が棲み家にできなければ生物多様性には寄与しないだろう。二次的自然は、人間中心視点だけでは成り立たない。

ただし、「農が大事」と言うは易し。現代社会の働き方では農業に関わることが難しい。個人が実践する半農半Xや、バリ島で農業と観光を掛け合わせた「Astungkara Way」のように、新しい働き方や事業モデルが欠かせないだろう。

また、農業が経済的に持続可能でないことも指摘される。短期的な利益を追求する社会では、土壌を豊かにしたり、生態系を守ったりと、金銭的な利益には直結しにくい活動にはお金が回りにくいのが現状である。

この流れを変えるヒントとして、イギリスのプロジェクト「BioFi Project」は、地域の生態系の健全さ(Bioregion)を改善する事業にこそ投資が集まる、新しい金融システムを提案。目先の利益だけでなく、豊かな自然という長期的な資産を育む取り組みにも資金が行き渡るような金融への転換が不可欠だと言えるだろう。

人間がいなくなれば自然が回復する、とは限らないならば

都市デザイン専門家が描いた「人間のいなくなった世界」に、里地里山は存在しない。すると、湿地から田んぼへと適応した弱い生き物の多くは、淘汰されてしまうかもしれない。

それを、弱肉強食の世界だからと割り切れるだろうか。人間による介入が引き起こした自然環境の変化に対し、私たちは少なからず自然に近づけ直す責任がありはしないだろうか。

もし、それが私たちの担うべき役割ならば、「人間がいなくなれば良い」などと言ってはいられない。人間も生態系ネットワークの中で他の生き物を支え、彼らに支えられているのだ。その役割を積極的に引き受けていくことこそ、私たちに託された未来なのかもしれない。

※1 Climate Change 2021: The Physical Science Basis|IPCC Sixth Assessment Report

※2 里地里山と生物多様性|環境省

※2 人口減少時代の里山の管理のあり方とは|国立環境研究所

※3, 4 稲垣栄洋(2024)『雑草と日本人』草思社文庫

【参照サイト】Biodiversity change under human depopulation in Japan | Nature Sustainability

【参照サイト】人口減少で生物多様性が損失する可能性も明らかに|PR TIMES

【参照サイト】人口が減少しても生物多様性が損失していくメカニズム | Forbes JAPAN

【参照サイト】2.農山漁村の二次的自然と身近な生き物たち|環境省