植民地時代のヨーロッパで生まれた「シノワズリ(Chinoiserie)」──主に中国(清朝)を中心とした東アジアへの幻想をもとに、西洋でつくられた装飾美術のスタイル。その背景には、エキゾチックで従順、あるいはミステリアスで誘惑的といった、一枚岩のステレオタイプとして創造された「アジア人女性」への偏ったイメージが深く絡んでいた。

しかし、もしこうしたイメージが、実はヨーロッパで暮らす女性たち自身の願望や抑圧から生まれたものだとしたら。この視点の転換は、現代を生きる私たちにどのような問いを投げかけるのだろうか。

ニューヨークのメトロポリタン美術館で2025年8月17日まで開催されている「Monstrous Beauty: A Feminist Revision of Chinoiserie(怪物的な美:フェミニズムから再考するシノワズリ」展は、こういった繊細なテーマに一石を投じるものだ。16世紀からの貴重なシノワズリのコレクションと、7名のアジア系およびアジア系アメリカ人現代アーティストの作品が並ぶ。

この展覧会がユニークなのは、シノワズリを単なる「東洋趣味」として美術史のなかで消費するのではなく、むしろその裏にある人種的・ジェンダー的ステレオタイプの構造を読み解こうとしている点にある。西洋女性が自身の社会的制約や性的欲望を投影するかたちで、アジア人女性のイメージが創造されてきた。その過程には、支配と憧れ、抑圧と解放といった複雑な感情が絡み合っている。

本展ではシノワズリがヨーロッパの女性のアイデンティティと、アジア人女性に関する人種的・文化的ステレオタイプをどのように形成したかを探っていく。そしてその歴史を批判的に考察しながら、女性へのエンパワーメントに繋げようとする試みである。

(左)Woman with a pipe(パイプを持つ女性), Chinese for the European Market, ca.1760-80/満州族の女性が描かれたヨーロッパの室内装飾用の鏡(右)Portrait of Mary II when Princess of Orange(オラニエ公妃時代のメアリー2世の肖像画)Willem Wissing, Dutch

シノワズリとは何か。東洋幻想の美術史をひもとく

シノワズリ(Chinoiserie)はフランス語の「Chinois(中国)」に由来し、中国(東洋)趣味を基調とした磁器などの装飾美術を指す。16世紀にオランダの東インド会社を介して東アジアの磁器がヨーロッパに渡り、上流階級は初めて見る東洋の磁器の虜になった。中国の磁器の模倣を試みた結果、ドイツにマイセン磁器が誕生する。シノワズリはフランスのロココ様式にも影響を与え、ヨーロッパ諸国を席巻した。

その華麗なスタイルは今なお世界中に多くの愛好者を持つが、近年はシノワズリの別の側面に注目が集まっている。それはシノワズリにはヨーロッパの人々の東洋への幻想と異国情緒、そして女性やセクシュアリティ、人種に関する新たな概念が内包されていたという点だ。

Translated Vase(翻訳された花瓶), Yeesookyung, Korean, 2017-2024/捨てられた磁器を使い、女性の身体のと磁器の間にある文化的な結びつきに向き合う作品

展示風景

なぜヨーロッパの女性たちはシノワズリに「夢中」になったのか?

シノワズリと女性の結びつきが生まれたきっかけは、17世紀に存在したイギリスの女王メアリー2世だ。メアリー2世は政略結婚によりオランダに嫁ぐが、子をもうけることはかなわず、オランダでシノワズリに傾倒した。イギリスの女王に即位すると、膨大な磁器のコレクションと紅茶文化をイギリスに持ち帰り、女性の間で流行させた。これをきっかけに、当初は貴族男性の領域であったシノワズリが、女性の日常品へと移行していくことになる。

そして18世紀に消費文化が台頭すると、女性のシノワズリへの欲望は爆発し、その熱狂ぶりは「虚栄」や「軽薄」と非難されるまでになる。展示内にある当時の様子を描いた作品には、”世界を買う”という願望があったヨーロッパの夢を反映するような無数の磁器や屏風、織物などの調度品に囲まれ恍惚とする女性たちの姿や、女性と物質主義を嘲笑する作品もあった。女性貴族の横にはシノワズリとともに黒人奴隷の召使いが描かれることも多く、当時の生活様式がありありと感じられる。

Taste in High Life(贅沢な生活), Engraver: Samuel Phillips, British, Artist: William Hogarth, British, 1798

シノワズリは「軽薄」だったのか、それとも抵抗だったのか?

キュレーターのアイリス・ムーン氏はHyperalleric誌で、オラニエ公妃アマーリエ・フォン・ゾルムス=ブラウンフェルスの娘が装飾美術と宝石の遺産を発展させた例を挙げ、「女性がシノワズリに熱狂した背景の一つに相続遺産としての役割があった」

と述べている。土地や財産はすべて男系に、女性は動産を相続したため、シノワズリは女性にとって経済力や存在感を誇示する数少ない手段となったのだ。また、絵画や彫刻といった高級芸術に比べ軽視された装飾美術は、女性が入手しやすかったという点もある。

しかし女性がシノワズリに夢中になった理由はそれだけではない。本展のタイトル「怪物的な美」のオマージュであるデイヴィッド・ポーター氏の著作では、シノワズリは男性中心の古典主義とは異なる価値観のもと、女性に独自の表現の場を与えたと言及している。

女性の裸体美などが中心であった当時の美学に対抗するかのように、奇抜でエキゾチックなシノワズリはヨーロッパで暮らす女性の多様な女性像を表現するオルタナティブとなったのだ。18世紀に流行した女性像には、女神や怪物、演者など、多様なキャラクターが登場し、アジア人女性のステレオタイプを形成する一方で、ヨーロッパにおける女性像の固定概念にも揺さぶりをかけた。

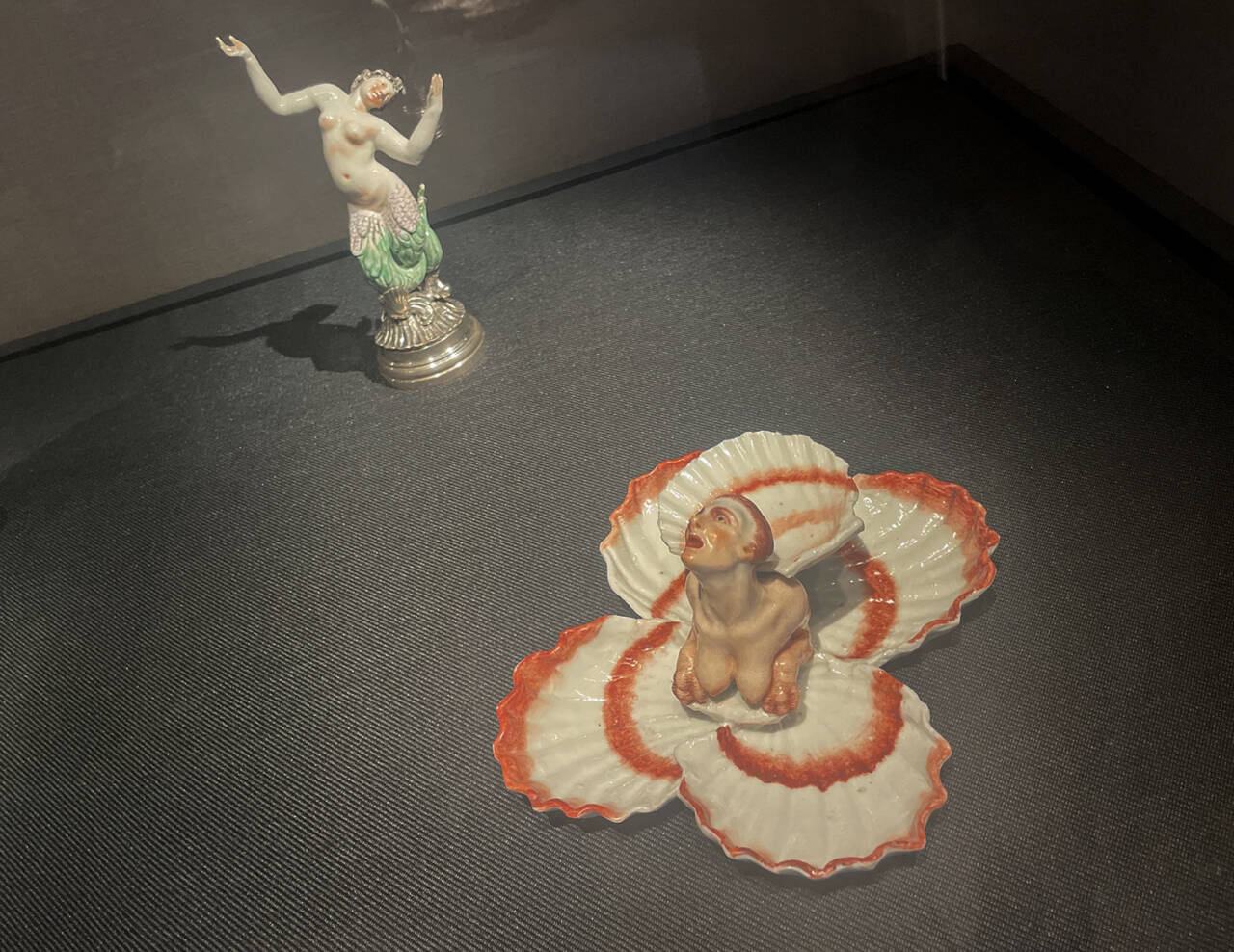

Merman (one of six)(半魚人), Doccia Porcelain Manufactory, Italian, 1750-55 / Two sweetmeat dishes(砂糖菓子の二つの小皿), Doccia Porcelain Manufactory, Italian, ca.1750-60

(左)Lidded vase with the head of a Chinese woman(中国女性の頭部が描かれた蓋付き花瓶)Greek A factory, Dutch, 1765(右)Manticore(マンティコア)Claudius Innocentius Du Paquier period, Vienna, ca.1735

展示内のシノワズリには、華麗な世界観のなかに階層的かつ性的なイメージが随所に見られた。例えば、ヨーロッパ男性の足を洗うアジア人女性の描写や、オリエンタルなアジア人を模した動物の卓上オブジェ、下半身を露出した女性、また東洋的な装飾や女性の体がピラミッド状に積み上げられたものなどだ。さらに、蓋が中国人女性の頭部になっている花瓶のように、人間の身体がモノとしてデザインされている事例もある。こうした装飾は、美しいとされながらも、他者を非人間化し、支配の対象にする構造を含んでいる。アジア人女性が“モノ”として扱われてきた歴史的事実は、このような芸術品にも表れているのだ。

ムーン氏はHyperallergic誌で、「シノワズリの世界は実際の文化をまったく知らぬままヨーロッパ人の嗜好でデザインされたものであるにもかかわらず、この中国への想像のナラティブは消え去ることなく、必要なときに再び現れる構造をもっている」

と指摘している。

「語ることのできない痛み」を可視化する現代アート

現代作家による作品は、その歴史的な様式に新たな光を当て、過去を批評的に見つめるレンズとなる。

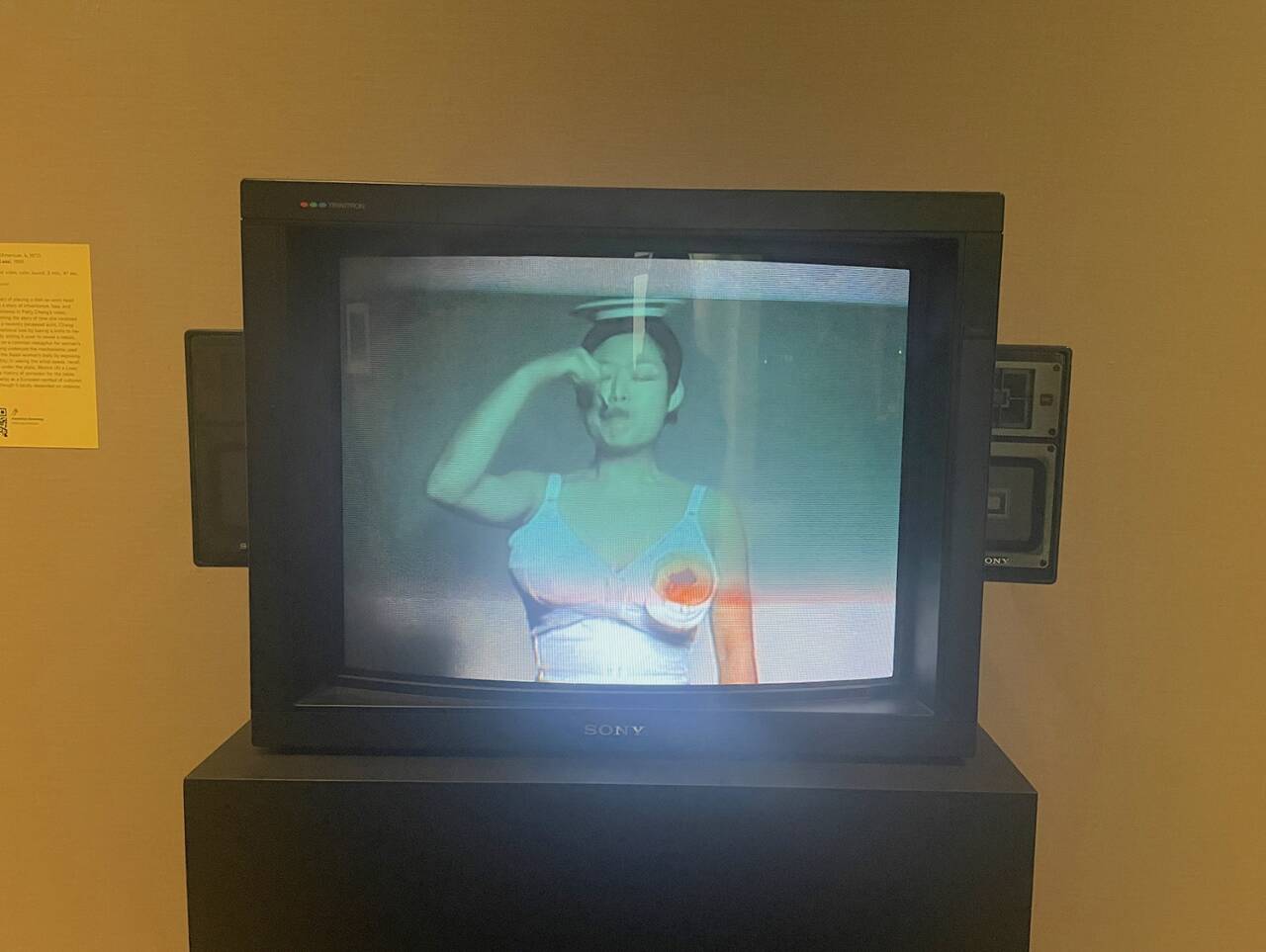

例えば、中国系アメリカ人アーティスト、パティ・チャンの映像作品「Melons」では、チャンがナイフでブラジャーを切り、中から現れたメロンの種を頭上の皿に乗せていく。乳がんで亡くなった祖母からもらった皿の話をしながら、カニバリズムのようにスプーンでメロンを口に運ぶ儀式的なパフォーマンスが繰り広げられる。これは乳がんで亡くなった祖母の記憶と、女性の身体性、喪失感、そしてフェティシズム(性的対象としてのモノ化)をめぐる個人的かつ政治的な儀式でもある。

Melons (at a loss), メロン(喪失), Patty Chang, American, 1998

また、「Abyssal」は素焼きの磁器で作られたマッサージ台で、2021年に米アトランタで殺害されたマッサージ店勤務の6名のアジア人女性を想起させる作品となっている。

Abyssal: Massage Table(深海)マッサージ台, Patty Chang, American

韓国人アーティストのリー・ブルの彫刻「Monster: Black」は、1934年の映画「The Limehouse Blues(帰らぬ船出)」で中国系アメリカ人女優が着用した衣装に向き合うように展示されている。この衣装は、「ドラゴンレディ」と呼ばれる東洋女性に対するステレオタイプ(冷酷で官能的、そしてしばしば危険な存在として描かれる)の形成に大きく寄与したものだ。

「ドラゴンレディ」という言葉は、20世紀初頭の西洋メディアにおいて頻繁に使われた差別的表現であり、アジア系女性に対する過度な性的イメージや従属性の否定を伴う偏見の象徴でもある。ブルの作品は、そのような歴史的・文化的な文脈に呼応するかのように、ドラゴンレディと向き合う形で展示されている。スパンコールやガラスビーズ、ドライフラワーといった繊細で装飾的な素材を用いて、既存の「怪物」や「女性性」に対する固定概念を拡張・撹乱するブルの作品には、抑圧からの「解放」と、既存の枠組みに対する「反抗」の精神が込められている。

(左)Monster: Black(モンスター:ブラック), Lee Bul, , Korean, 1998-2011(右)Evening dress(イブニングドレス), Travis Banton, American, 1934

ステレオタイプは“無知”ではなく、“語彙の欠如”から生まれる?

シノワズリから生まれた幻想の東洋と偏見は、やがてアメリカで暮らすアジア系移民にも投影され、メディアにも浸透していった。展覧会の構成に影響を与えたプリンストン大学のアン・アンリン・チェン教授は、シノワズリを単なるフェティシズムや客体(モノ)化の表象として捉えるのではなく、それを逆手にとったエンパワーメントの可能性を研究してきた。

ハーバード大学デザイン大学院のインタビューでチェン氏は、アメリカにおいて「アジア人」や「アジア系アメリカ人」は、模範的マイノリティとして見えない存在として扱われながらも、人種的な異質性からは目立つ矛盾した状況にあるという。それが近年のアジア人への暴力の背景にあると指摘している。

また、ステレオタイプ化の問題点は、“よく知っている“という思い込みが発生することで可能性を見失うことであり、商品化、客体化、フェティシズムといった批判は的確だが、何十年も同じ議論が繰り返されてきたことを踏まえると、これらの問題について考えるにはもっと豊かな語彙が必要だという。見落とされがちなのは、人種やジェンダーが物質と非物質の境界をまたぐ非常に複雑な現象であるということであり、言葉で言い尽くせないことや矛盾の言語である美学ー特に芸術と文学はそういった語彙の助けとなると指摘している。

また、チェン氏は客体化の歴史を単純に非難するのではなく、むしろそれを前提にこう問いかける。

「ではその下で実際に生きている人間に何が起きているのか」

「生き残るとは、どういうことか」

もしアジア人女性が何千年もの間、客体化の下で生きてきたとすれば、そこにどのような存在論が宿っているのか──その問いは、アートの文脈を超えて、いまを生きるすべての人にとっての「見る」「見られる」「語る」という行為の意味を問い直すものである。

本展は単純明快な答えや解決策に焦点をあてるものではない。しかしシノワズリと作品たちはそういった問いに立ち返る場と、まだ言葉にならない可能性の兆しを見せているのかもしれない。

【参考サイト】Monstrous Beauty: A Feminist Revision of Chinoiserie

【参考サイト】Chinoiserie Through a Feminist Lens

【参考サイト】Anne Anlin Cheng on the Importance of Discussing Beauty and Aesthetics to Dismantle Systems of Oppression

【参考サイト】Monstrous Beauty

Edited by Erika Tomiyama