「育休とって何するの?」「昼間は家事だけしていればいいなんて、楽だよね」「家族を養わなきゃいけないんだから、しっかりしないと!」……おそらく、これらの言葉が男女どちらに向けたものなのかを判断するのは容易いことだろう。何度も刷り込まれてきたジェンダーステレオタイプ発言をここでもまた聞かされて、うんざりした人もいるかもしれない。

「女は○○」「男は○○」そういった話を聞いて違和感を持つ人は少なくない。SNSでの発信やデモ、キャンペーンなどを通し、声を上げる人だって大勢いる。しかし、確かなのは、これまで何度も議論が起こっており、その度に伝え合おうとしているのに、実際に今「わかりあえていない」現実があるということだ。

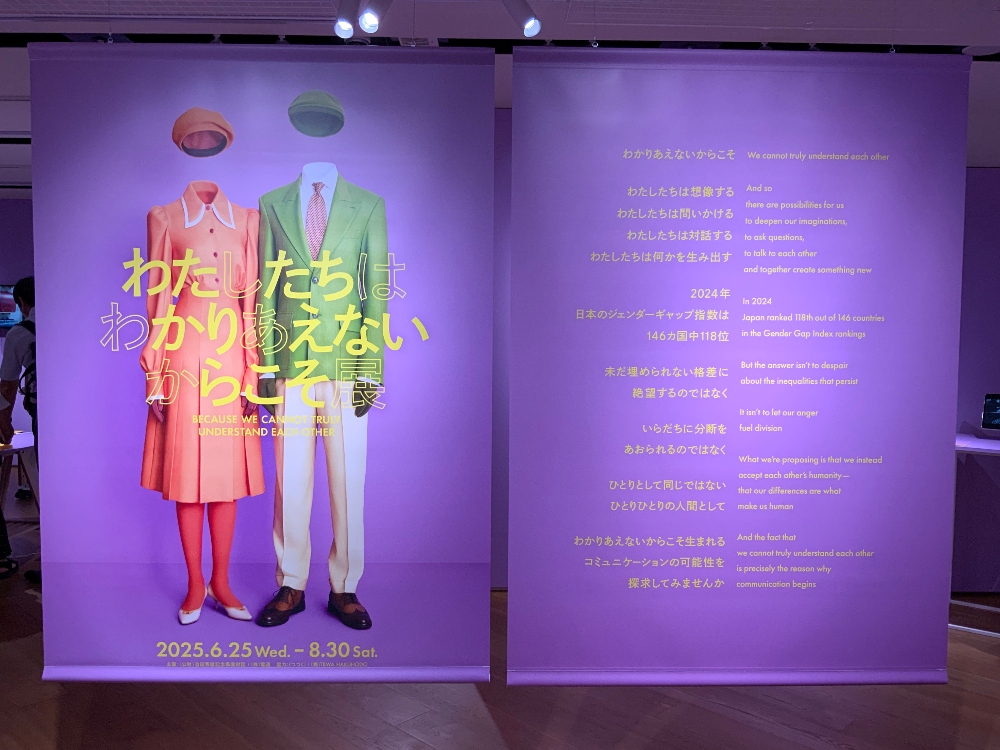

東京・汐留のアドミュージアム東京では、このジェンダーにまつわる「わかりあえなさ」をテーマにした展示企画「わたしたちはわかりあえないからこそ」展が2025年8月30日(土)まで開催されている。

今回の記事では、編集部が実際に現地を訪ねた際の様子をレポートしていく。

わかりあえないからこそ、コミュニケーションが生まれる

入口に向かうとまず目に入るのが、大きな幕に書かれたメインステートメントだ。

わかりあえないからこそ

わたしたちは想像する

わたしたちは問いかける

わたしたちは対話する

わたしたちは何かを生み出す2024年

日本のジェンダーギャップ指数は

146カ国中118位未だ埋められない格差に

絶望するのではなくいらだちに分断を

あおられるのではなくひとりとして同じではない

ひとりひとりの人間としてわかりあえないからこそ生まれる

コミュニケーションの可能性を

探求してみませんか

そんなステートメントの通り、会場には「わたしたちはわかりあえないからこそ新しくしてみる/声をあげてみる/気づきをつくってみる」など「わたしたちはわかりあえないからこそ○○」と名づけられたセクションがいくつか設けられている。

それぞれのセクションには、映像作品が放映されているモニターのほか、触ることができる実物の製品や、タブレット端末を通してインタラクションができる動画広告、実際に手を動かしながら体験できる展示などがあった。ここからは少しだけ実際の展示内容にも触れてみよう。

実は70年代にもあった。ジェンダーギャップにモノ申す広告

「わかりあえないからこそ過去から学んでみる」のセクションでは、ジェンダーギャップに対して声をあげてきた過去の名作広告が紹介されている。

「なぜ年齢をきくの(伊勢丹・1975年)」

「男も妊娠すればいいんだ。(オカモト・1987年)」

「就職の年だけ男だったらいいのに。(テンプスタッフ株式会社・1997年)」

といったインパクトのある広告が並ぶなか、筆者の印象に残ったのは富士ゼロックスの1970年に発表された広告だった。

「複写機の広告というと すぐ女性がでてくることに

女性はもっと怒るべきです。(富士ゼロックス)」

このキャッチコピーに添えられた文章には、複写機(コピー機)の広告に写っているのはほとんど女性であること、一方でコンピューターの広告の多くに男性が出てくること、そしてそこに「コピーはつまらないしごとだから女性に」という思いが隠れていないか、という問いかけが綴られている。

また、「ゼロックスも以前、そんな広告をしたことがあります。反省しています。」

と書かれているのも印象的だ。1970年代すでにこうした広告が存在していたことに驚いた。

ウーマン・リブなどといわれて頭にくるまえに、おたがい、ちょっと考えてみませんか。

そんな風に締めくくられているこの広告は、「間違えても過ちを認め、歩み寄ろうとすることができる」と見る人に訴えかけているのだ。

「ポルノ雑誌が性の教科書」を逆手にとって

次に紹介するのは、今回の展示の中で一番印象に残ったポーランドの事例「最終号」だ。

ポーランドでは性教育が行われておらず、男性は長年発行されてきたポルノ雑誌『Twój Weekend(英語でYour Weekend、あなたの週末)』を通して性を学んでいたという。同誌は、女性を対象物として扱うことで知られていた。

2018年12月、ポーランドの国内メディアGAZETA.PL、フランスの大手銀行BNPパリバ、そしてクレジットカード大手のMastercardの3社が同誌を買収、のちに廃刊させるという一大プロジェクトを実施した。女性の性的搾取に反対し、性や人間関係を安易なポルノから学ぶべきではない、と行動を起こしたのだ。

最後のTwój Weekend誌は「女性特集号」と題され、同年の3月8日・国際女性デーに発売された。雑誌の構成自体はあえてそのまま受け継いだが、ヌード写真や性差別的な表現を徹底的に排除し、性教育やジェンダー、平等の権利といったテーマで議論を促す内容に刷新。さらに、最終号の収益は、学校での男女平等教育の資金として寄付された。

異例の最終号は、同誌の10年のうち最高発行部数を記録。ポルノ雑誌を使ってポルノ雑誌による誤った性教育にメスを入れる、大胆で力強いプロジェクトだ。

会場ではその他にも、ジェンダーステレオタイプから生まれる発言を集め、絶版になることを目指して作られた書籍「#駄言辞典」や、中国で“適齢期”を過ぎた未婚女性を「残り物」と呼ぶ風潮に異議を唱えるキャンペーンなど多数の事例が紹介されていた。

その他の事例については、下記の記事でもご紹介しているので興味がある方はチェックしてほしい。

▶アドミュージアム東京で見つけた「見えないジェンダー不平等に気付く」広告5選

触れてみる、体験してみる

会場には、体験型の展示も用意されていた。

男女比はどれくらい?シーソーに重りをのせてみて

こちらは「育休を取得する男女比率は?」など男女比に関する問題に、シーソー(天秤)を使って答える体験型展示。片方の皿が男性、もう片方の皿が女性を示したシーソーに、正しいと思う比率の分だけ左右に重りを載せて解答する仕組みだ。物理的な傾きが不平等を可視化するので、「こんなに差があるのか」と感覚的に理解することができた。

クイズに挑戦していた人たちは、あれこれ話しながら重りを載せたりやっぱり外したりと調整し、画面に答えが表示されると驚きの声を上げていた。

私と同じ考えの人は何%?「問いかけてみる」テーブル

シーソーと並んで存在感を放つのが、複数のコマがふちに置かれた、大きなディスプレイつきのテーブルだ。

ディスプレイに触れると「何歳まで働きたい?」「自分の収入とパートナーの収入の理想のバランスは?」などの問いと選択肢が表示される。自分の考えに近い選択肢の上にコマを置くと、画面が切り替わり、それぞれの回答の割合と答えた人の属性、テーマについての解説が出てくるようになっている。

コマをどこに置くか考えながら、一緒に行った人と考えの違いを話し合ったり、回答結果の割合の理由を考察したりするのも意義深い時間である。

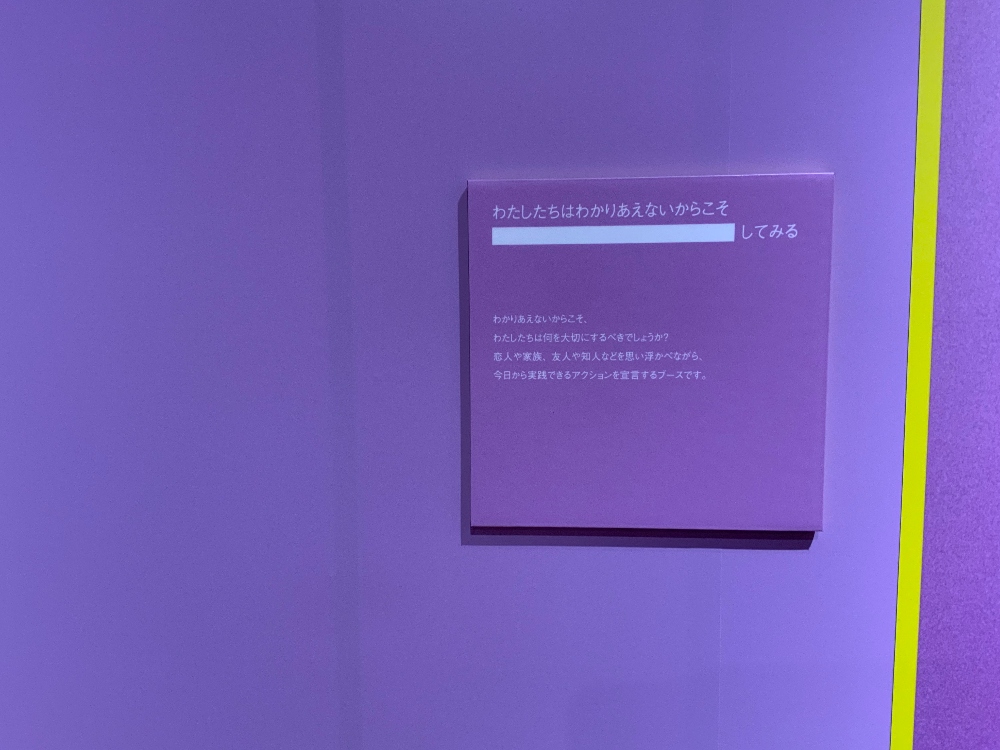

わたしたちはわかりあえないからこそ──

最後のコーナーは、「みんなの宣言」。「わたしたちはわかりあえないからこそ」どうするか、という来場者それぞれの宣言を表明するインスタレーションだ。

大きなディスプレイのついたカメラの前で自分の全身写真を撮ると、AIがファッションコーディネートのみを切り取った画像を作成。そこに、電子端末で「わたしたちはわかりあえないからこそ」どうするか、という自分の宣言を書き込むのだ。

できあがった宣言画像は、隣に設置されたモニターに映し出される仕組みになっており、自分のものだけでなく、ほかの人がどんな宣言をしたのかを見ることができる。わかりあえないからこそ認め合う、わかりあえないからこそ散歩する……思い思いの宣言を一つひとつ眺め、思わず「なるほど」と呟いたり、ふふっと微笑んだりしながら会場を後にしたのだった。

展示をすべて見終えて、筆者はどうしてだか運動をした後のように「なんだかものすごくカロリーを消費した」というような気分になっていた。わかりあうための展示には、打破したい「わかりあえない現状」が内包されている。だからこそ、幾度も現実を突きつけられて気落ちする瞬間があったからかもしれない。

だがそれ以上に、ひとつひとつの展示から、わたしたちはアイデア次第で、コミュニケーションの取り方次第で一歩ずつ歩み寄っていけるのではないかというじんわりとした希望も感じ取れた気がした。だから、この運動をした後のような疲れはこれから今より少し健やかに過ごせるようになる前触れの「心地よい疲労」なのだなと感じている。

編集後記

日英両方で書かれていたメインステートメント。そのなかの「わかりあえないからこそ」の部分は「We cannot truly understand each other」と訳されていた。直訳すると、「わたしたちは互いを“本当の意味で”理解することはできない」。そう、たぶん、わたしたちはきっと“部分的には”わかりあえているのだと思う。だからこそ、「きっといつか完全にわかりあえる」と信じたくなるのだ。

当たり前のことだが、「わかりあえない」は悲しい。だから、「本当の意味では理解できないかもしれない」可能性を認めるのには心理的な負荷が伴う。現段階ですでに一部わかりあえているのならなおさらだ。だったら、(意識的であろうとそうでなかろうと)「わかりあえたふり」をしてしまったほうが楽である。

だが、「本当はわかりあえていない」という違和感を完全に無視することはできない。「そうじゃないのに」「どうしてわかってくれないの」……そんなもやもやは、まるで黒いインクがじわじわと滲んで広がるように、私たちの心の内側を確実に、鈍い痛みで蝕んでいく。

じゃあどうするか。この展示が教えてくれたように、「わかりあうことはできない」という前提に立つのだ。そうすることで、わたしたちは想像し、対話し、問いかけ、何かを生み出していくことができる。

「わかりあえる」と信じられることは尊い。でも、私たちはまだ、それを信じきれるほど強くはないのかもしれない。

「わかりあえないことをわかる」──見絶望的にも見えるこの前提が、実は私たちが本当の意味でわかりあうための希望になっているのではないだろうか。

開催概要

| 展示会名 | わたしたちはわかりあえないからこそ展 |

| 会場 | アドミュージアム東京 |

| 住所 | 東京都港区東新橋 1-8-2 カレッタ汐留 地下2階 |

| 開館時間 | 火ー土 12:00~18:00 |

| 日時 | 2025年6月25日(水)~8月30日(土) |

| 参加料 | 無料 |