気候変動

気候変動とは?(What is climate change)

気候変動とは、長期的な気象パターンを意味する気候の変化のことです。こうした変化は、地球が受け取る太陽エネルギー量(日射量)の変動など自然現象による場合もありますが、19世紀以降は人類の経済活動、とりわけ化石燃料の燃焼による大気中の二酸化炭素濃度の上昇が要因と考えられています。

近年、世界各地で熱波、大雨、干ばつなどの気象の極端現象の頻度が増しており、洪水、海面上昇、水不足、森林火災、農作物への被害、健康被害など私たちの生活にもさまざまな影響が生じています。こうした異常気象も気候変動が原因と言われています。

このページでは、気候変動の概要と共に、この問題の主な要因といわれる温室効果ガス(GHG)排出量の実態、気候変動問題に対する国際社会の取組み、世界共通の目標となっている2050年までのGHG排出量実質ゼロを達成するための課題を掘り下げてまとめました。

数字で見る気候変動(Facts&Figures)

世界で話題となっている気候変動の現状に関する数字と事実をまとめました。

気候変動の状況

- 平均気温の上昇:2022 年の世界の平均気温は、1850 ~ 1900 年の平均気温を約 1.15 ℃上回る。過去 3 年間のラニーニャ現象による寒冷化の影響により、温暖化傾向が一時的に抑制されたものの、ラニーニャ現象は2023年3月に終息。その後数カ月以内にエルニーニョ現象が発生することが予測される。通常、エルニーニョ発生の翌年に気温を上昇さるため、 2024 年は気温上昇が予測される。(2023年、WMO)

- 海面の上昇:2022年は、全球平均海水面(GMSL)が観測史上最高値を記録。GMSLの上昇率は、衛星による観測が始まってから最初の10年間(1993-2002年、2.27mm/年)と直近の10年間(2013-2022年、4.62mm/年)の間で倍増。(2023年、WMO)

- 3つの主要な温室効果ガス濃度(二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素の濃度):2021年に、観測史上最高値を記録。2020-2021年の年間メタン濃度の増加量は過去最高。(2023年、WMO)

- 氷河融解:基準氷河の平均厚さは、2021年10月から2022年10月の間に1.3m以上薄くなった。1950-2022年の記録では、氷河の質量が最も減少した10年のうち6年は、2015年以降に集中。1970年以来の厚さの累積減少幅は約30m。(2023年、WMO)

気候変動の原因

- 世界の気候変動の専門家からなるIPPC(気候変動に関する政府間パネル)は、2021年8月に公表した第6次報告書のなかで、私たち人間の経済活動が地球温暖化の原因であることは「疑う余地がない」と述べています。これまでIPPCは、2007年の第4次報告書で「可能性が非常に高い(90%以上)」、2013年の第5次報告書で「可能性が極めて高い(95%以上)」としてきましたが、シミュレーションの高度化などにより遂に「人間の活動が地球温暖化の原因」と断定するに至りました。実際、主要なGHGである二酸化炭素の排出は、石炭・石油・ガスなど化石由来燃料の使用により産業革命以降急増しており、大気中の二酸化炭素濃度は1750年頃と比べ約50%増加しています。

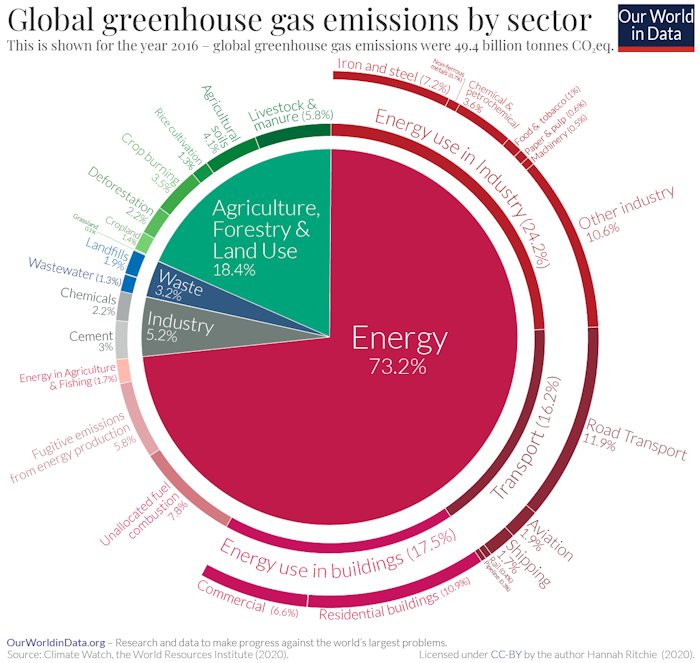

セクター別GHG排出量

世界のGHG排出量の発生源別では、エネルギー利用によるものが全体の約7割を占めています。その内、製造業24.2%、住居やオフィスなど建物17.5%、運輸16.2%などが上位に並んでいます。一方、農業・畜産その他の土地利用による排出量が18.4%に上り、なかでも家畜のげっぷや糞尿が5.8%を占めていることに驚く人もいるでしょう。

世界のエネルギー起源CO2排出量

エネルギー起源CO2排出量を国別で見ると、人口が多く「世界の工場」と言われる中国が世界全体の31.8%を占め、最大の排出国となっています。第4位のインド(20.8%)と合わせると、この2か国だけで世界全体の排出量の半分を占めていることがわかります。

気候変動はなぜ問題なのか?(Impacts)

気候変動の影響は様々な形で表れています。この20年で観測された6,457もの自然災害の約9割は気候状況により発生しており、特に近年ヒートウェーブ現象や森林火災、熱帯低気圧、洪水など、世界各地で被害が深刻化しています。

また気候変動と紛争の因果関係も指摘されています。2010年から2012年にかけて起きた「アラブの春」で、シリアでは気候変動による干ばつや水不足から農作物生産量が低下し、農村部から都市部に人が大量に移動したこと、これにより都市部の人口が過密化し失業や政治不安から内戦や移民の増加に繋がったと言われています。同じような状況がサブサハラアフリカでも確認されています。

気候変動が他の動植物に与える影響も指摘されています。気候変動や森林伐採といった人間の活動により、約100万種以上の動植物が数十年のうちに絶滅の危機に晒されると警告されています。この絶滅のペースは過去1000万年の平均より10倍から100倍速いです。

身近な例では、日本の桜の開花期は、気候変動と都市開発の影響によって19世紀末以降早まっています。2021年の満開日は3月26日と、1,200年以上の記録の中で最も早い開花となりました。また、世界的に花粉の飛散量が増加し、花粉症による健康被害が年々深刻化しているのも、気候変動が関係しています。学術雑誌ネイチャーコミュニケーションズに掲載された最新の研究によれば、米国で飛散する花粉の量は、気候変動により2100年には40%まで増加する恐れがあるという結果が出されました。

気候変動により生じる恐れのある問題

- 自然災害の増加(森林火災、洪水、干ばつなど)

- 農作物の収穫、食物不足

- 資源の争い、紛争、移民の発生

- 動物、植物の絶滅危機

これまでの国際社会の取組みと2050年に向けた課題(International Initiatives & Challenges)

気候変動問題が国際社会が協力して取組むべき重要課題として認識されたのは、1992年にブラジル・リオデジャネイロで開催された地球サミット(環境と開発に関する国連会議)です。そこで採択されたのがいわゆる「気候変動枠組条約」で、197ヵ国・機関の参加により1994年に発効しました。それ以降、気候変動対策について話し合うためのCOP(国連気候変動枠組条約締約国締約国会議)が毎年開催されています。

1997年に日本で開催されたCOP3で採択され、2005年2月に発効したのが「京都議定書」です。同議定書は、気候変動枠組条約の附属書I国(先進国および旧東欧諸国など市場経済移行国)には温室効果ガス排出量の削減義務を課す一方で、途上国にはそうした義務がない内容でした。そのため、米国は署名はしましたが締結は行わず、カナダは2012年12月に脱退するなど、先進国にとって満足がいくものではありませんでした。

その後も、先進国と途上国の間で粘り強い交渉が行われた結果、2015年にフランスのパリで開催されたCOP21において、途上国を含むすべての国の参加により2050年までにGHG排出量実質ゼロを目指す「パリ協定」が採択されました。同協定は、京都議定書に代わる2020年以降の枠組みとして2016年に発効しました。

パリ協定の概要

-

- 世界共通の長期目標として2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求すること

- 主要排出国を含む全ての国が削減目標(NDC)を5年ごとに提出・更新すること

- 全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること

- 適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定期的更新

- イノベーションの重要性の位置付け

- 5年ごとに世界全体としての実施状況を検討する仕組み(グローバル・ストックテイク)

- 先進国による資金の提供。これに加えて、途上国も自主的に資金を提供すること

- 二国間クレジット制度(JCM)も含めた市場メカニズムの活用

近年の国際社会の取り組み

近年は、パリ協定で設定された2℃目標では不十分との見方が強まり、2021年11月のCOP26では、1.5℃目標の以内に抑える努力を追求することや、石炭火力発電の段階的削減を盛り込んだ「グラスゴー気候合意」が採択されました。

この合意と前後して、主要国の間で長期目標を上方修正する動きが相次ぎました。これらの野心的な目標は、EUであればグリーンディール、日本であればグリーン成長戦略などの政策パッケージと一体的に打ち出されており、低炭素社会において自国経済が主導権を握りたいとの思いが垣間見えます。

こうした国レベルの目標を達成するには、経済主体である企業の行動を変える必要があります。そこで主要国は、気候変動に関する情報開示ルールをつくり、金融市場を通して企業に低炭素社会への移行を促す仕組みを考えました。それが、パリ協定が採択されたのと同じ2015年に設立されたTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)です。

TCFDは、企業が気候変動に関して開示すべき事項を2年の月日をかけて検討し、その結果を2017年6月に最終勧告書として公表しました。これを受け、国内外の先進的な企業の中から、TCFDに賛同して自主的に情報開示を行う企業が徐々に増加しました。その後、欧米を中心に上場企業に対してTCFDに準拠した情報開示を義務付ける動きが広がり、日本においても2021年のコーポレートガバナンス・コード改訂により、2022年4月から東証プライム市場上場企業に義務付けられることになりました。現在、TCFDに賛同する世界全体の機関の30%を日本が占めています。

一方、企業にGHG排出量ネットゼロに向けた取組みを促す金融業界側の動きとして、銀行によるNZBA(Net-Zero Banking Alliance)、保険会社によるNZIA(Net-Zero Insurance Alliance)資産運用会社によるNZAMI(Net Zero Asset Managers Initiative)、年金等の機関投資家によるNZAOA(Net-Zero Asset Owner Alliance)が相次いで設立されました。その後、これらの団体は、2021年のCOP26に際してつくられたGFANZ(Glasgow Financial Alliance for Net Zero、「グラスゴー金融同盟」)の傘下で活動することになりました。GFANZは、2022年6月にアジア太平洋(APAC)ネットワークを立ち上げ、2023年5月には世界で初となる支部を日本に設立し、APACおよび日本がGHG排出量ネットゼロ目標を達成できるよう支援しています。

2050年に向けた国際社会の課題

世界経済フォーラムはグローバルリスク報告書2023年版のなかで、環境破壊や自然災害、気候変動問題の緩和および適応への失敗が、食料・水・希少鉱物・エネルギーなどを巡る天然資源危機を増幅させるリスクに警鐘を鳴らしています。さらに地政学上の対立や国家間の紛争、インフレによる生活コストの高騰、サプライチェーンの寸断といったリスクを増大させる「資源競争(Resource Rivalries)」と呼ぶべきポリクライシスが起こる可能性を指摘しています。

出典:グローバルリスクの短期・長期的な重要度ランキング(World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2022-2023をもとに弊社作成)

前途多難な電源構成の脱炭素化

中国とインドの2か国が世界の二酸化炭素排出量の半分を占めることは前述しましたが、両国とも電源構成のかなりの部分を石炭火力発電に頼っています。先の「グラスゴー気候合意」の草案では、石炭火力発電は「段階的に廃止」としていたところ、両国の反対で「段階的に削減」との表現にトーンダウンした経緯があります。目先の経済成長の維持に加えて、ロシアによるウクライナ侵攻後はエネルギー安全保障上の観点も加わり、この両国の電源構成の脱炭素化が加速することは期待薄との見方もあります。

2022年4月に公表されたIPCC第3作業部会第6次評価報告書では、パリ協定で合意した2℃目標のためには遅くとも2025年にはGHG排出量は減少に転じる必要があるとしています(GHG排出ピークアウト)。欧州でも、高騰する電気料金の抑制のためにドイツが廃止を決めた石炭火力発電所を再稼働するなど、脱炭素の動きに急ブレーキがかかっており、2025年までのGHG排出ピークアウトの可能性が遠のいています。

気候変動を防ぐためにできること(What We can do)

気候変動というと規模が大きく、難しい話のように聞こえるかもしれませんが、温室効果ガスの削減のために身近でできることも多くあります。

- エネルギーの節約を心がける(公共交通機関を利用する、電気をこまめに消す、省エネ製品に買い換えるなど)

- 再生可能エネルギーを職場、学校、家庭などに導入する

- 温室効果ガス排出量削減に取り組む企業やNGOを応援する

- 気候変動や環境問題に関する知識を広める

民間企業の研究開発・設備投資資金の確保が今後のカギ

一方、企業レベルにおいても2050年GHGネットゼロに向けてさまざまな取組みが行われています。その取組みの一つが、低炭素社会の実現に不可欠な気候テックと呼ばれる新技術の開発で、CCS(二酸化炭素の回収・貯留)や全固体電池などが含まれます。もう一つが、脱化石燃料により事業構造の変革を迫られる企業のトランジションで、自動車やエネルギー関連セクターはその代表例となります。こうしたセクターに属する企業では、座礁資産化のリスクがある資産の償却を行いつつ、ヒト・モノ・カネの経営リソースをシフトする動きが進んでいます。

こうした気候テックやトランジションのためには、多額の資金が必要となります。日本政策投資銀行が2022年6月に行った調査によると、日本企業がカーボンニュートラル実現のために必要とする研究開発および設備投資の額は毎年約10兆円、2050年までの累計では約260兆円に上ります。最近では、資金使途を環境目的に限定したグリーンボンドの発行は増え、トランジション・ファイナンスの仕組みも整備されてきたが、まだまだ十分とは言えません。日本政府は「GX 実現に向けた基本方針」で、2033 年までに150 兆円の官民投資方針を発表していますが、こうした民間企業への資金供給をどう増やしていくかが今後のカギとなるでしょう。

気候変動に適応する準備の必要性

前述した電源構成の脱炭素化や企業レベルの取組み、個人による省エネなどは、いずれも気候変動緩和のための打ち手です。一般的に「気候変動対策」と聞いて思い浮かべるのはこうした緩和策でしょう。このような努力を加速させる一方で、私たちは1.5℃目標が達成できなかった場合に起こる気候の変化に適応できるよう準備する必要がありますが、その道は平坦ではありません。

IPPCは、2022年2月に公表した第6次評価報告書第2作業部会報告書の中で、「世界の約 33〜36 億人が気候変動に対して非常に脆弱な状況下で生活している」と警鐘を鳴らしています。その上で同報告書は、社会インフラ、医療システム、陸域・淡水・海洋の生態系などあらゆる分野において、気象の極端現象の増加に耐えうるレジリエンス(強靭性)を高める必要性を指摘しています。

気候変動に向き合う心の持ち方

2021年に米国のシンクタンクPew Research Centerが米国はじめ17の先進国・地域で行った調査によれば、対象者の80%は気候変動による影響を緩和するために自身の生活を変える用意があると回答しました。その一方で、52%の人々がいまの国際社会の取組みではGHG排出量削減は不十分であり、地球温暖化を防ぐことはできないと答えています。

頻度もその強度も増加する気象の極端現象を目の当たりにすると、「気候不安」の状態に陥ってしまう人も少なくありませんが、ここで「クライメート・オプティミズム」という考え方を紹介します。クライメート・オプティミズムとは、政府や民間セクターの取組みや科学技術のイノベーションにより、気候変動の原因である温室効果ガス(GHG)排出量を抑制し、人類が生活できる持続可能な地球環境を維持できるとする考え方を指します。

日米欧の先進国においてはこの30年間でエネルギー起源のGHG排出量は減少しています。太陽光や風力などクリーンエネルギーの導入など供給側の要因のほか、ハイブリッド車やEVによる自動車の燃費向上、LEDや省エネ家電の普及など需要側の要因も貢献していると考えられます。

気候変動対策に取り組む団体(Organization)

政府・国際機関、企業連合

- 国連環境計画(UNEP)

- 世界気象機関(WMO)

- 国連「Race to Zero」キャンペーン

- グラスゴー金融同盟(GFANZ)

- First Movers Coalition

- 国立環境研究所 気候変動適応センター(A-PLAT)

- 全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)

気候変動ムーブメントを起こす団体

- Friends of the Earth

- 未来のための金曜日(Fridays for Future)

- Global Climate Strikes

- 350.org

- 気候変動イニシアティブ(Japan Climate Initiative)

- 気候ネットワーク

気候変動を解決するアイデアたち(Ideas for Good)

IDEAS FOR GOODでは、最先端のテクノロジーやユニークなアイデアで気候変動の問題解決に取り組む企業やプロジェクトを紹介しています。

気候変動に関連する記事の一覧

【関連ページ】気候不安とは・意味

【関連ページ】クライメート・オプティミズムとは・意味

【参照サイト】気候変動とは? | 国際連合広報センター

【参照サイト】世界のエネルギー起源CO 排出量(2020年) | 環境省

【参照サイト】気候変動に関する国際枠組み|外務省

【参照サイト】カーボンニュートラルと国際的な政策の動向及び企業への影響 | 経済産業省

【参照サイト】焦点:中国、石炭使用削減の加速は期待薄 エネルギー安保重視か | ロイター

【参照サイト】2022年度設備投資計画調査 結果概要 | 日本政策投資銀行

【参照サイト】IPCC AR6第2作業部会の報告 『気候変動 – 影響・適応・脆弱性』 | 環境省