Tag Archives: 文化

【現地参加レポ】Taiwan Design Weekで目にした、台湾デザインの今

昨年12月に台北で開催された「台湾デザインウィーク2023」の参加レポートをお届けします。

ヒップホップは、アメリカの教育をどう変えているのか

現在の規範に「逆らう」ための教育法や、メンタルヘルスなど、アメリカ社会に影響を与えてきたヒップホップを紐解きます。

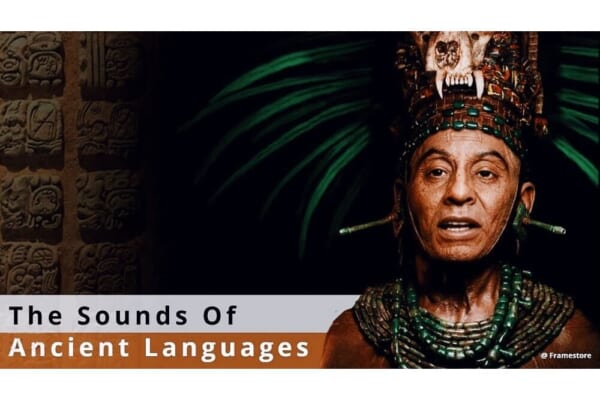

消えてしまった「古代言語」をAIで蘇らせるYouTubeチャンネル

古代ギリシャ語、古代エジプト語……ネイティブ話者がいなくなった言語を現代に蘇らせる試みです。登場人物が話す姿はとてもリアルで、見ているだけでも楽しめます。【古代言語をAIで再現するYoutubeチャンネル】

パリ五輪の「立ち退き要請」を地元の古書店が拒否。セーヌ川の文化どう尊重する?

セーヌ川沿いに並ぶ古書店が、パリオリンピックの開会式の警備上の理由で、一時立ち退きを求められました。古書店側は抗議。まちの文化をどう尊重するか、注目が集まっています。

禁煙エリアの喫煙者を「見つめよう」。香港の提案から考える、ルールの守り方

香港で驚くべき提案が。禁煙エリアでタバコに火をつけようとする人を、周囲の皆で「じっと見て」、喫煙を止めさせよう、というものです。あなたなら、どう感じますか?

パリ・シャンゼリゼ大通りで世界最大の「口述筆記」開催。その理由は?

フランス・パリで歩行者天国となったシャンゼリゼ通りが巨大な教室に変わり、「世界最大規模の口述筆記」が行われました。その背景にある社会課題とは?

「そうだ、台湾総統府に泊まろう」全世界から参加者を募集中

抽選に当たった外国人旅客10組が、台湾総統府に泊まれます。2019年にも開催された同イベント。2023年はどんな展開が待っているのか、楽しみです。

【4/28開催】アスリートサーファーが語る「地産地消の文化とサステナブルな暮らし」上映会&トークイベント

4月28日(金)19時~、サステナブルな暮らしを発信すべくドキュメンタリー映画を制作された、社会人アスリートサーファー・石川拳大さんと共に上映会&対談イベントを神奈川大学にて開催します!

読書を身近に。誰もが自由に立ち寄れる「街中の本棚」

街中の「Little Free Library(自由な小さい本棚)」にある本は、いつでも持って帰ることができます。もちろん、本を置いていくのも歓迎。世界100カ国以上に広まっている取り組みです。

差別問題から日常生活のヒントまで。黒人系のための「エスニック・メディア」

外国人や民族的マイノリティの人が必要とする情報とは、どのようなものでしょうか。「Capital B」というオンラインメディアは、住宅や医療に関することなど、アメリカで暮らす黒人が必要とする情報を発信しています。

もし、明日故郷が消えたら?パタゴニアが描く「気候難民」ドキュメンタリー

2019年、アメリカではこれまでほとんど例がない、気候変動による国内移住者が発生しました。彼らはなぜ、移住せざるを得なかったのか。その様子を追ったドキュメンタリーです。

作家の収入が2倍になる、最も「フェア」なオンライン書店

「速達」オプションなし、ラインナップも限られたオンライン書店が、今ドイツで人気を博しています。「Autorenwelt」という本屋の設立の背景と、仕組みに迫った取材記事です!

里山の叡智を世界につなげる。京都・京北のソーシャルデザインファーム「ROOTS」

京都市の中心部から車で北に約1時間。山道を超えた先に現れるのが、みどり豊かな京都の里山、「

「タトゥーで救われる人生がある」彫師のスズが語る、入れ墨のイマ

日本で、社会的・文化的な観点から禁忌とされるタトゥー。そんな「嫌われ者」にもかかわらず、「タトゥーで救われた人生がある」という事実を伝えます。

バリアフリーをつくる過程が、クリエイティブだった。みんなの劇場「THEATRE for ALL」【ウェルビーイング特集 #26 多様性】

「多様性を認め合おう。」 昨今、そんな言い回しが非常によく聞かれるようになった。年齢、性別

「自然と共存する価値観」が魅力。アイヌ文化に触れてみよう──入門編におすすめの本【6選】

今、アイヌ文化に大きな注目が集まっているのをご存じだろうか。この「アイヌブーム」の火付け役