欧州を中心に発展したサーキュラーエコノミー(循環型経済)の概念は、今や中国や東南アジア、南米・アフリカなどでも広がりを見せている。

日本でも、特に江戸時代に循環型社会が確立していたとよくいわれる。一体、具体的にどのような点が「循環型」だったのか、そして現代に適用できるものはないのか。

そんな問いを探るオンラインセミナー「日本文化に学ぶサステナビリティ」が2020年6月8日に一般社団法人サステナブル・ビジネス・ハブ(以下、SBH)と世界のソーシャルグッドなアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」の共催で開催された。第一回のテーマは「サーキュラーエドノミー~江戸時代の循環型社会を学ぼう~」だ。

今回は、イベントの中から特に印象に残った部分をご紹介する。

登壇者

北林功さん(一般社団法人サステナブル・ビジネス・ハブ 理事、リサーチャー/COS KYOTO株式会社 代表取締役、コーディネーター/一般社団法人Design Week Kyoto実行委員会 代表理事)

沼野利和さん(一般社団法人サステナブル・ビジネス・ハブ理事、事務局長/グロービス経営大学院准教授/公益財団法人小笠原流煎茶道 教授・評議員)

加藤遼さん(一般社団法人サステナブル・ビジネス・ハブ 理事、プロデューサー/IDEAS FOR GOOD Business Design Lab. 所長/内閣官房シェアリングエコノミー 伝道師)

ファシリテーター

加藤佑(ハーチ株式会社 代表取締役/IDEAS FOR GOOD 編集長)

なぜ、江戸時代は循環型社会を実現していたといわれるのか

まず、ファシリテーターの加藤による、世界におけるサーキュラーエコノミーの動きの共有からイベントはスタート。英国サーキュラーエコノミーの推進機関エレン・マッカーサー財団の「サーキュラーエコノミーの3原則」や「取って使って捨てる」リニア型モデルからの転換、経済的利益と環境負荷の分離など、世界のサーキュラーエコノミーの考え方や潮流が説明された。

続いて、このような海外の動きを踏まえつつ、江戸時代の日本の循環型社会はどのようなものだったか北林さんより解説された。

最盛期の江戸の人口は100万人を超えていたといわれ、世界最大級の都市であった。さらに、江戸時代後期の日本の人口は約3,300万人で安定していた。「発展や変化を抑えることで安定を作ったのが江戸幕府だったのです」と、北林さんは言う。“安定”が循環型社会を実現するうえでキーワードになってくるということだろう。

さらに、北林さんは「江戸という世界最大級の都市は、エネルギーや農業、商品がすべてオーガニックで循環していた」と説明した。具体的にはどんな点が循環型だったのか、下記で紹介された事例のいくつかをご紹介しよう。

下肥(しもごえ)

江戸の循環型社会を構成する要素は多くあるが、なかでも肥料として使う人糞尿を表す「下肥(しもごえ)」は重要なポイントだという。大都市である江戸から排出された下肥は農村に買い取られ、肥料として利用されていた。すなわち、江戸は消費地でもあったが、肥料の一大産地としても機能していたということである。「下肥を買うための競争入札まで行われていたほど貴重でした」と、北林さんは言う。

これはサーキュラーエコノミーと食の観点において重要なポイントとなる。都市を単なる一大消費地ではなく、資源やエネルギーが集まる生産地にもしていく方策は、近郊(都市)農業・廃棄物の資源化というサーキュラーエコノミーの文脈で、世界中で採用されている。

5R

江戸時代では5R(Reuse, Reuse, Repair, Recycle+Return)が実現されていた。「Return(還す)」について北林さんは次のように説明する。「基本的に製品は有機物で成り立っていて、土に還る原料でできていたため、Returnが江戸時代の一つのポイントでした」

さらに江戸時代には、「Repair(修理)」や「Recycle(リサイクル)」の要でもある静脈産業が発展していたのも特徴だ。紙屑広い・紙屑買い・古着屋・古傘買い・灰買い・空樽買い・ホウキ買いなど、あらゆる製品に修理やリサイクルが実践されていたという。資源が限られていたからこそ、ダウンサイクルしながらも最後まで使い切り、土に戻そうという文化があった。

時間の概念

江戸の循環型社会の前提となるのは、何世代にもわたって大きく生活や産業が変わらないと当時の人々が認識していたことだと北林さんは指摘する。「今植えた木は孫の時代に使えるようになるので、『孫のために植える』といった思考がありました。超低成長で変化がゆっくりな時代であったからこそ、子孫のことまで考える持続可能な思考に至ったのです」江戸時代は世代間を超えて、長い目でモノを作ることが意識されていた。長い目でモノを見るからこそ、「長期間製品を維持し、修理しよう」というマインドが生まれていたのだろう。

北林さんからは他にも、衣食住それぞれの循環の仕組みや修理が前提にあるデザインなどが共有された。

北林さん

生物多様性のなかで育まれた日本文化

沼野さんは、文化や文明と自然環境の関係を紐解いた。自然環境から「文明」が生まれ、文明が長く続き「文化」が生まれる。したがって、文明は自然環境あっての文明で、文化は文明あっての文化であるという。

実は日本には約5,600種の維管束植物が生息し、そのうち1,950種が日本固有のものだという。日本の27倍の土地の広さを有するヨーロッパに生息する維管束植物は約2,000種だ。日本がいかに生物多様な国であることがわかるだろう。

自然との接点が多く存在し、複雑な生物多様性のなかで生きている日本人だからこそ、「自然をコントロールする」方向ではなく、「自然と共に生きる」方向に進んでいったのではないかと沼野さんは指摘する。例えば、昔から人間と植物との接点を表すものとして、「やまとことば」が挙げられる。「“はな”は花・鼻」、「“は”は葉・歯」など、人と植物(自然)の一体感が示されている。江戸の循環型社会を考えるうえで、日本人の自然との一体感は重要なカギになるだろう。

沼野さん

働き方とサーキュラーエコノミー

加藤遼さんは、働き方の視点からサーキュラーエコノミーにアプローチした。「働くとは、『はたを楽にする』という近くの人たちを楽しませ、楽にするといった意味があります。労働・対価・消費するという一方通行ではなく、周りの人を楽にし、人と自然の関係性のなかで生活が成り立っていくということではないでしょうか。コロナ禍がまさにこの傾向を加速させると考えています。そのため、『働く』の語源に立ち返ることも重要ではないかと思います」

「人間の技術の進化によって、ご近所さんとの付き合いが増えたり、家庭菜園ができたり、自分でモノを作れたりと、地域との関係が強くなり、生産者と消費者の垣根がなくなっていくのではないかと考えています。職住近接は今後のテーマになっていくでしょう」

職住近接や地域コミュニティの強固なつながりがあり中央集権的ではない分散型社会は、まさに江戸時代が実現していたことである。

加藤遼さん

結果、現代にどう適用するのか

では、私たちは江戸時代の循環型な社会のしくみをどう活かせばいいのか。

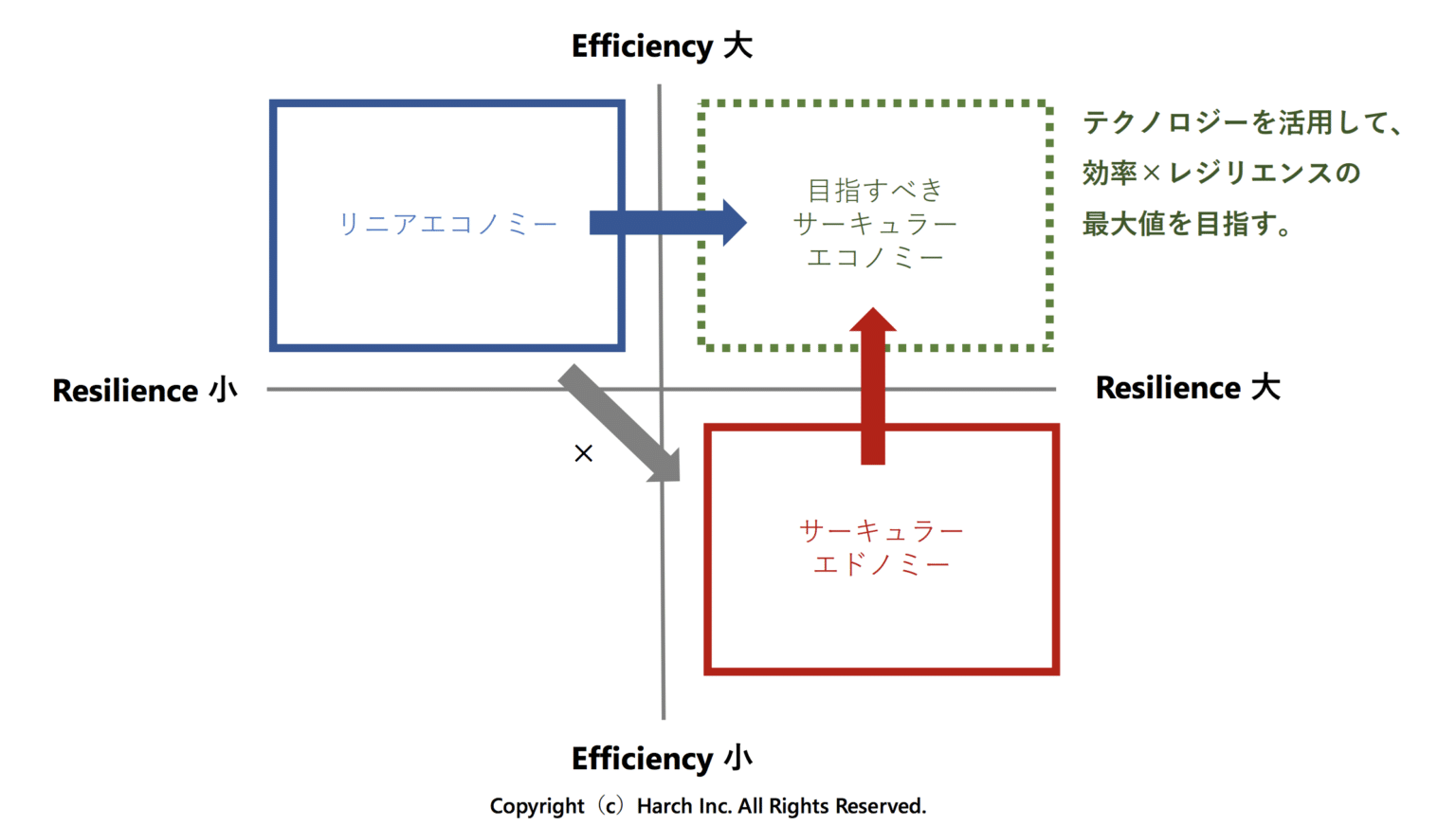

加藤は、効率性とレジリエンスを軸に、「効率性は低いが、レジリエンスが高かった江戸時代」と「効率性は高いが、レジリエンスは低い現代」を融合させていくには、テクノロジーの力が重要になると話す。グローバル経済(現代)とローカル経済(江戸時代)をテクノロジーの力で組み合わせた分散型のグローカル経済を実現することが、これからの目指すべき方向ではないだろうか。

「効率性(Efficiency)」と「レジリエンス(Resilience)」の関係図(加藤佑編集長 提供)

江戸時代に戻り、その頃の人々の暮らしを模倣することもなかなか難しい。かといって、今のリニア型の暮らしには限界がある。大切なのは、江戸時代に実現していたことを、テクノロジーを使って現代版に置き換えていくということだ。オンラインセミナーでは、下記の点が重要だということが共有された。

- 自然資源に対する適切な価格付け

- 分散による多様性とレジリエンスの確保

- 生産と消費の距離を近づける

- テクノロジーによる効率化

- GDPにかわる繁栄の指標

- 「吾唯知足 (われただたるをしる)」(欲望を最大限にかきたてる経済ではなく、ここで満足しようという線引きをする禅の考え方)

- 「真美善」(人間が理想とする、認識上の「真」と倫理上の「善」と審美上の「美」)

- 東洋思想

上記のように、「分散型」「レジリエンス」「自然とともに」「経済・環境・社会の視点」「日本人の思想」などが、「江戸時代の現代への置き換え」のキーワードとなるだろ。

編集後記

欧州で発展してきたサーキュラーエコノミーが、世界の共通言語になろうとしているのは事実だ。そして、この共通言語を利用して会話していくことは重要であると筆者は考える。

しかし、静脈産業の隆盛や修理する権利、修理を前提とした設計、分散型など、挙げればキリがないが、今のサーキュラーエコノミー界隈で使われている用語は、すでに日本の江戸時代から存在していた。サーキュラーエコノミーは、いわばこれらを現代風に置き換えたものと捉え直すことができるだろう。

重要なのは、過去の考え方を学び、現代のサーキュラーエコノミーへの移行に活かしていくことだといえる。それが日本から循環型経済あるいはサーキュラーエコノミーを世界に発信し、経済・環境・社会の三側面を同時に満たす「繁栄」の概念の形成に寄与するのではないだろうか。今後も「日本文化に学ぶサステナビリティ」シリーズは続く。

【参照記事】「日本文化に学ぶサステナビリティ」 Vol.1 – サーキュラーエドノミー ~江戸時代の循環型社会を学ぼう~

【参考レポート】総務省「我が国における総人口の長期的推移」

※本記事は、ハーチ株式会社が運営する「Circular Economy Hub」からの転載記事となります。