世界中で愛される甘いチョコレート。しかしチョコレートを取り巻く産業の現状は決して甘いとは言えない。

チョコレートの原料となるカカオは、製造流通の過程で大きな環境負荷を生み出すだけでなく、生産の地における森林伐採による生物多様性の喪失、合成肥料や農薬による環境汚染、児童労働などの問題が深刻化している。これらの課題に真正面から取り組み、100%オーガニックで環境負荷がほとんどないチョコレートをつくるのは、オランダの「Chocolatemakers(チョコレートメーカーズ)」だ。

彼らは、風の力だけで大西洋を航海する船でカカオ豆を運んだり、オランダからドイツ各地の店舗まで100人ものボランティアに自転車でチョコレートを届けてもらったりすることを通して、環境負荷ゼロの物流を実現している。この記事では、そんなChocolatemakersに学ぶ持続可能なビジネスのヒントを紹介したい。

風と太陽とサイクリストが紡ぐ、CO2エミッション・フリーのチョコ

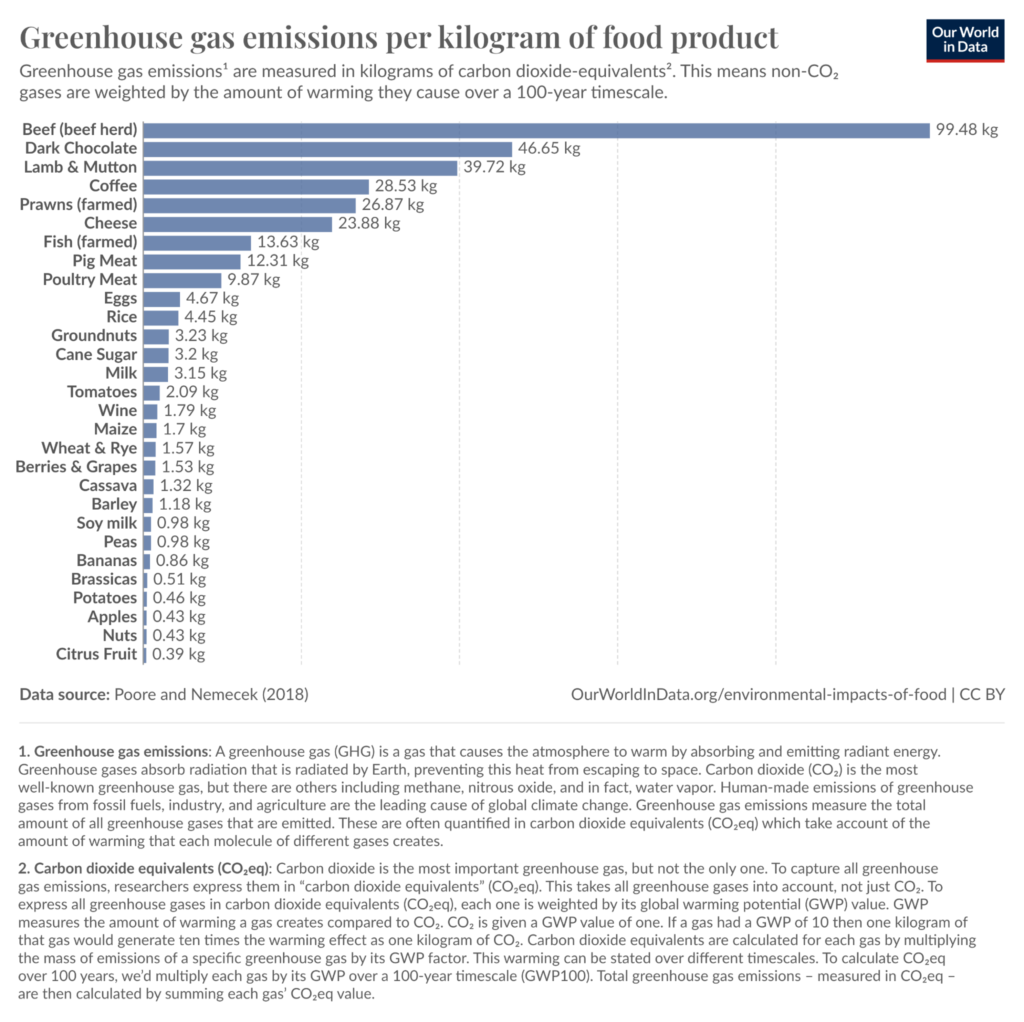

牛肉は環境負荷が圧倒的に高い食材として広く知られ、食べることが非難の対象になることもある。そして、意外にもチョコレート、特にダークチョコレートはこの牛肉に次いで環境負荷が高い。

また、カカオ豆は主に熱帯地域で栽培され、世界各地の加工工場に輸送されるが、この輸送過程におけるGHG排出量は、チョコレート全体の環境負荷の約30%を占める(※1)。

この環境負荷をゼロにするためにChocolatemakersが用いるのは、帆に風を受けて前進する帆船「Tres Hombres(トレス・オンブレス)」だ。このトレス・オンブレスは風の力だけで毎年大西洋を横断し、ラムやカカオ、コーヒーやオリーブオイルなどを運ぶ。カカオ豆は中米のドミニカ共和国から4〜6ヶ月かけてオランダまで運ばれる。

「良い風が吹かなかった」という理由でアムステルダム港への到着が3週間も遅れたのも、それでチョコレートの生産が遅れても咎められないというのも、聞いて驚く。帆船トレス・オンブレスは1943年に作られたものを2007年に3人のオランダ人が買い取り、改修して物流のために使うようになったものだ。実際に15人のクルーが航海しており、航海士のうち約半数が見習いだという。

帆を張る姿はまるで海賊船さながら!Photo by Tres Hombres

カカオ豆がアムステルダム港のチョコレート工場に到着すると、今度は太陽光発電で稼働する工場で焙煎され、チョコレートに加工される。太陽光発電で得られた電力が余った場合は電力会社に販売する。チョコレートの包装にもちろんプラスチックなどは使わない。

チョコレート工場の天井は、光が入るタイプの太陽光パネルがびっしりと並ぶ。(筆者撮影)

そして製品ができると、今度は再エネで充電した電動自転車や電気自転車で国内のオーガニックスーパーマーケットなどに流通する。また、2016年からはChocolatemakersの取り組みに感銘を受けたドイツ人サイクリストたちによって毎年アムステルダムの工場からドイツまで、自転車でチョコレートが運ばれ、完全なCO2エミッション・フリーでドイツの店舗に並べるという取り組みも行われている。

現在では4月と10月の年に2回、100人ものボランティアサイクリストたちによってチョコレートを集団で輸送するのだという。現在は自転車でチョコを運ぶ「Schokofahrt」という団体にまで発展したというこのムーブメントは、サイクリストたちの間では非常に人気だ。

100人ものサイクリストたちがボランティアでアムステルダムからドイツ各地までチョコレートを運ぶ(写真:Schokofahrt提供)

環境とコミュニティにポジティブな変化を

カカオ豆の栽培には、大量の農薬や化学肥料が使われ、土壌や水質を汚染し、周辺の生態系に悪影響を及ぼす。2017年の研究によると、カカオ豆の生産における農薬の使用量は、1ヘクタールあたり年間平均10.4キロに達すると推定(※2)されており、これは一般的な小麦栽培における農薬使用量の約3倍という非常に多い量となっている。

この課題に立ち向かうため、Chocolatemakersは農家に教育と交渉を重ね、合成肥料や農薬を使用せず、自然環境に配慮した栽培方法によって100%オーガニックなチョコレート生産を実現した。

また、カカオ栽培のために行われる熱帯雨林の伐採も問題になっている。生物多様性の喪失、土壌侵食、大気中の二酸化炭素増加など数々の問題を引き起こすためだ。2019年単年で、カカオ豆栽培のために58万ヘクタール、東京ドームにして約142万個分もの広さの森林が伐採されたとも推定される。これには、貧困にあえぐ生産地の農家が他に選択肢がなく行うという背景があり、また、それらの農園は児童労働の温床にもなってきた。

アムステルダム港にあるチョコレート工場に降ろされるカカオ豆(筆者撮影)

Chocolatemakersはコンゴ民主共和国やペルーなどの小規模農家からはカカオ豆を直接買い取り、公正な価格で取引することで農家の生活向上と持続可能なカカオ栽培を支援。実際にフェアトレード基準よりも50%高い価格で取引し、児童労働が特にまん延しやすい地域での生産を避けている。さらに、 農家や子どもたちへの教育プログラムを提供。地域医療施設への支援や道路や橋などのインフラ整備支援など、地域社会への貢献も同時に行う。

帆を張った船が描かれたChocolatemakerのチョコレートのパッケージ。(筆者撮影)

目指すのは、経済的拡大ではなくとびきり美味しいチョコレートとポジティブなインパクト

ここまで徹底した取り組みを行うChocolatemakersのもとに、オランダ大手スーパーから流通させてほしいという依頼もあったそうだが、彼らの姿勢は決してブレない。「私たちは経済的な拡大だけを求めてチョコレートを作っているわけではありません」。そうにこやかに話すのは、ChocolatemakersのAmber Entius氏だ。

「大手スーパーで流通させようものなら、生産量を増やさなければなりません。でもそうなれば、今のように帆船トレス・オンブレスで運ぶこともできなければ、太陽光発電だけで工場を稼働させたり、チョコレートをサイクリストに自転車で運んでもらったりすることもできなくなるでしょう。それでは本末転倒です。私たちが目指すのは、とびきり美味しいチョコレートをつくりながら、環境負荷のない社会と環境にポジティブなインパクトをもたらすことなのですから。焦らずに確実にポジティブなインパクトを生み出せるスピードで、一歩ずつ進めているところです。大手スーパーで取り扱ってもらうには、こうしたやり方を変えずに生産量を増やすことが必要となるため、まだまだ時間がかかるでしょう」

彼女の言葉通り、食べさせてもらったChocolatemakersのチョコレートはほろ苦さと芳醇なアロマ、クリーミーな甘さがぎゅっとつまったとびきり濃厚でおいしいチョコレートだった。

チョコレートの製造や種類について説明するAmber Entius氏(筆者撮影)

編集後記

帆を張って風の力だけで進む帆船トレス・オンブレスにカカオ豆を運んでもらったり、100人ものサイクリストとともにアムステルダムからドイツまでチョコレートを運んだりと、思ってもみなかった発想に驚くとともに、Chocolatemakersの取り組みは決して私たちにできないことではないと思う。

それは、拡大を求めると見えなくなりそうでもある。しかし、Chocolatemakersのように手の届く範囲で、サプライチェーン全体に責任を負い、ひとつひとつの工程の手綱を自分たちで握りながら、愛を持って取り組むことで、最高の製品づくりと社会や環境へのインパクトを増幅させることは、意外にも、誰にとっても可能なのではと気付かされた。

※1 Modelling greenhouse gas emissions of cacao production in the Republic of Côte d’Ivoire

※2 Screening for pesticide residues in cocoa (Theobroma cacao L.) by portable infrared spectroscopy

【参照サイト】Chocolatemakers

【関連記事】奴隷労働に立ち向かうオランダのチョコレート会社「トニーズチョコロンリー」、日本に初上陸

Edited by Megumi