美術館にいく楽しみとは、何だろうか。有名な作品が見られることや、自分の琴線に触れる作品と出会うこと、ある作家の世界観を知ること、などが思いあたる。時には著名な人がキュレーターとなっており、その人の感性に触れることも楽しみの一つだろう。

そうした特性からか、美術館やギャラリーでは、自分ではない「誰か」やある分野の「識者」が選び抜いた作品を見る場所であることが当たり前になっているかもしれない。

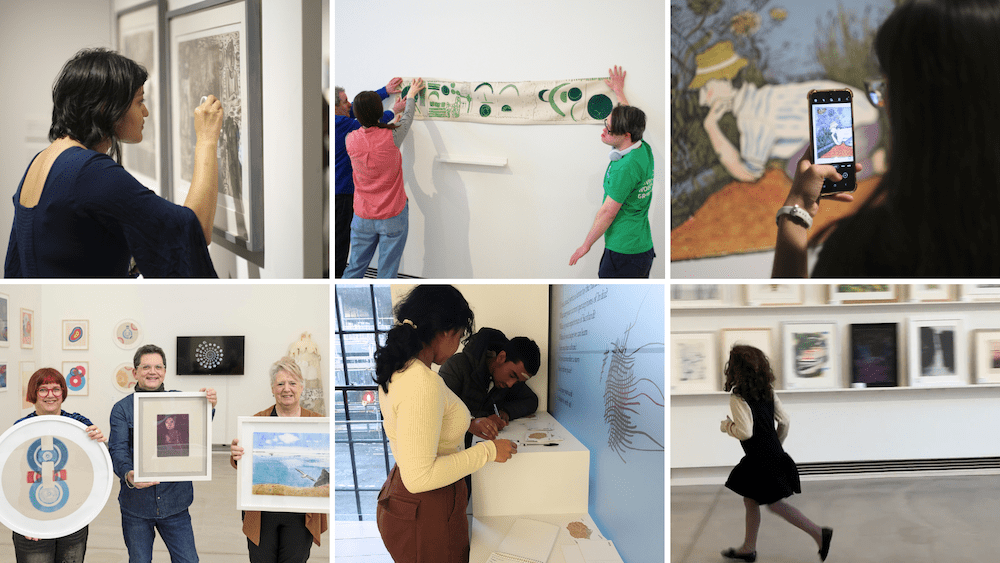

そんな️美術館のあり方を大きく変えようとする取り組みが、イギリス・エディンバラで話題となっている。市民参加型のギャラリー展示企画「Whose Gallery is it Anyway?」が人気を博しているのだ。版画スタジオやギャラリーを運営する、Edinburgh Printmakersが主催している。

直訳すると「そもそもギャラリーは誰のもの?」というタイトルの本企画。市民が作成したアートを、誰でも自由に持ち込み、ギャラリースペースに飾り、展示全体の見せ方や配置構成にも参加できるというものだ。版画や絵画、テキスタイル、彫刻などの展示、さらにはパフォーマンスの実施も可能だという。

作品を展示したい市民には、参加のガイドラインが設けられている。そこには作品の規定や、サインやタイトルを明記しても匿名でも良いことに加えて、「勝手に動かされたり取り外されたりする点を承諾すること」と記載されている。誰もがそれぞれの感性のままに“キュレーター”となり、市民が主体のギャラリーをつくるための工夫だ。

同期間には、施設内のスペースを無料で貸出し、予約をすれば誰でもワークショップやイベントを開催することもできる。このような市民への一連の呼びかけを通じて同組織は、ギャラリーが地域の共有スペースであると再定義し、「ギャラリーは本来誰が所有するのか」を問いかけようとしているそうだ。

Photo by Alan Dimmick, via Edinburgh Printmakers

Image via Edinburgh Printmakers

この企画は2024年4月19日から6月30日まで開催されているが、市民からの注目が非常に高くなっていることを受けて、同組織では途中でルールを改訂。できるだけ多くの人が自身の作品を展示することができるよう、一人当たり21センチメートル×29.7センチメートルを上限として、大きい作品1つまたは小さい作品2つを展示できる形式に変更した。

こうした機会に、ルールを変えるほど市民からの参加が相次ぐことは、多くの人がより地域コミュニティにおいて積極的に活動したり、その一部になることに喜びを感じたりしていることの現れだろう。自分の家を飾るように、地域や街の一角を自分たちの力で飾り、それが街のストーリーとなっていく──ギャラリーの取り組みは、市民を街の主人公に戻していく方法を見せてくれているようだ。

私たちは知らぬうちに、すでに展示されているものに“権威”を感じ、受け取るだけの立場になっているかもしれない。けれど、ギャラリーに展示されるのが、歴史的作品や有名な芸術家による作品でなければならないなんてルールは、存在しないはずだ。

【参照サイト】Castle Mills: Then & Now | Whose Gallery is it Anyway? | Edinburgh Printmakers

【参照サイト】Edinburgh gallery invites public to hang their own art on its walls

【関連記事】アートは誰のもの?盗まれた文化財だけを展示する、ユネスコの「バーチャル博物館」

【関連記事】その絵、解説します。イギリスの美術館が先住民族アートと生態学の専門家をガイド採用