2025年4月に開幕し、10月13日の閉幕までの折り返し地点を迎えた、EXPO 2025 大阪・関西万博。博覧会協会によると一般入場者数が1,000万人を突破し、その関心の高さがうかがえる。

そもそも万博とは、地球規模の課題解決に向けて世界各国の人・モノが集結する場のこと。158の国と地域が参加する今回の万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、SDGsを2030年までに達成するためのプラットフォームになることを目指す。

各国の展示は、最新テクノロジーから少数民族の伝統知まで、多岐にわたる。その中でも、ひときわ環境問題と解決策への深い洞察、情報の豊富さ、広い世代の心を掴むコミュニケーションで注目を集めているのが、ドイツパビリオンだ。そのテーマは「Circularity(循環)」。単なる資源循環の話に閉じることなく、一人ひとりに寄り添った新しい循環社会のあり方を模索する姿勢が特徴的だ。

経済、自然、建築、教育、ヘルスケア、まちづくり、そして個人の暮らしまで、あらゆるレベルで「循環の思想」を来場者自身が学び、想像し、体験できるよう設計されている。なぜドイツパビリオンは、ここまで深く循環というテーマを掘り下げたのか。そして展示には、どのような循環の工夫が施されているのか。

ドイツパビリオン・ディレクターのクリストファー・ヘッカー氏に館内を案内してもらった後、その舞台裏を聞いた。全部を見たら3時間かかるというドイツパビリオン。その主要な要素を編集部の視点でピックアップしてお伝えする。

Christopher Hecker(クリストファー・ヘッカー)

EXPO 2025 大阪・関西万博・パビリオンディレクター。日本学を専攻し、立命館大学で1年留学。ドイツのシュタインバイス大学で経営学の修士号、米国ポスト大学でMBAを取得。国際青少年ボランティアサービス(IJGD)の民間ボランティアとしてキャリアをスタートし、日本に1年滞在。その後、ビジネススクール・SIBE GmbHで営業・マーケティング・国際協力の分野に従事。2021年より、ドイツ・ケルンを拠点に国際的なトレードショーを展開するケルンメッセにて現職。

EXPO 2025 大阪・関西万博・パビリオンディレクター。日本学を専攻し、立命館大学で1年留学。ドイツのシュタインバイス大学で経営学の修士号、米国ポスト大学でMBAを取得。国際青少年ボランティアサービス(IJGD)の民間ボランティアとしてキャリアをスタートし、日本に1年滞在。その後、ビジネススクール・SIBE GmbHで営業・マーケティング・国際協力の分野に従事。2021年より、ドイツ・ケルンを拠点に国際的なトレードショーを展開するケルンメッセにて現職。

循環型の未来を、五感で想像する

「わ!ドイツ(Wa! Germany)」──これが、ドイツパビリオンの掲げるタイトルだ。この「わ」には、輪を意味する循環経済の「環」、自然と技術が調和を示す「和」、そして思わずあがる感嘆の声を表現する「わ!」という3つの想いが込められた。

その名の通り、円形の建物が連なるパビリオンが来場者を迎えてくれる。

木材が軸となったあたたかみのあるパビリオン|(c) German Expo Pavilion / Hotaka Matsumura – German Pavilion

サーキュラーは、おどけた口調で循環について解説してくれる|(c) German Expo Pavilion / Hotaka Matsumura – German Pavilion

来場者は入場時に「サーキュラー」と名付けられた音声ガイド付きのマスコットデバイスを受け取る。現地では「サーキュラーちゃん」と呼ばれ親しまれていた。まずはサーキュラーの頭部をセンサーにかざし、言語(日本語・英語・ドイツ語)を選ぶ。各展示エリアで同様にしてセンサーにかざし、サーキュラーを口元に耳を寄せると解説を聞けるのだ。

「ガイド役のサーキュラーは日本の“Kawaii文化”にインスピレーションを得たデザインとなっていて、日本語版では語り口やトーンもローカライズされています。言語だけでなく、話し方まで文化にあわせることで、情報を受け取りやすくなるよう工夫しました」

さらに、サーキュラーが個人の専属ガイドになることで、来場者は入れ替え時間に縛られず、自分のペースで関心のあるテーマに触れられる。グループではなく個人でも参加しやすく、自分のペースで展示をめぐれるよう、ドイツパビリオンとして初めてフリーフロー型を採用したのだ。

その館内は「生物圏」「循環型の暮らし」「循環経済」「グリーンエネルギー」「循環経済、わたしの貢献」といったテーマの空間で構成され、それぞれが異なる切り口から循環型の社会を描き出す。

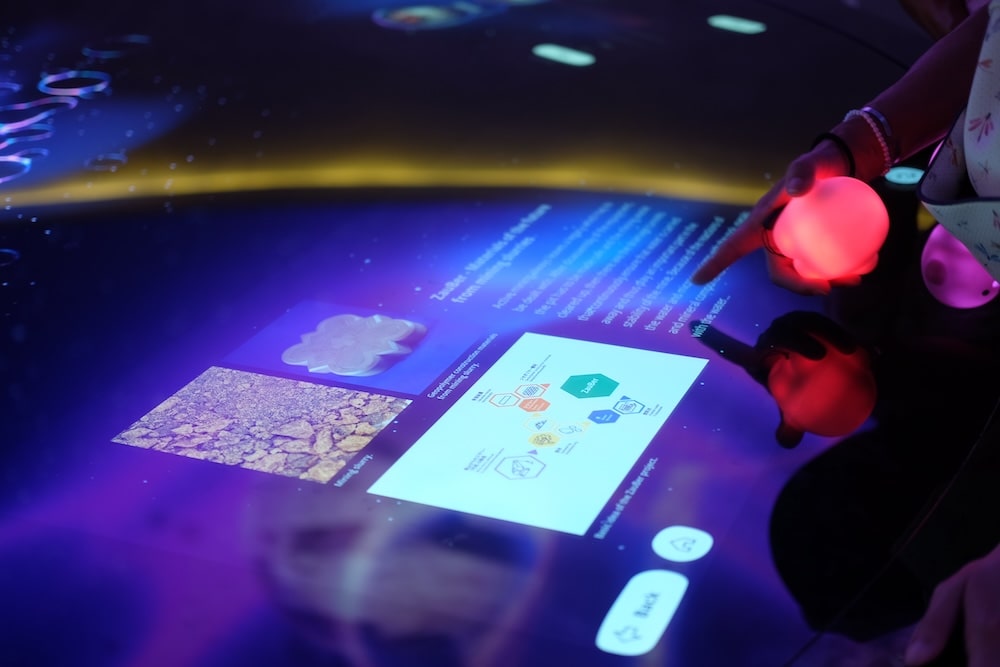

サーキュラーをかざすとボディが光り、解説が始まる|筆者撮影

(c) German Expo Pavilion / Hotaka Matsumura – German Pavilion

たとえば来場者が最初に体験する部屋「循環型の暮らし」では、大きな画面が来場者を迎える。画面はタッチレスで操作でき、10の大きな潮流テーマから関心のある2つを選ぶと、AIがそれに基づいた未来都市のビジョンを映像として生成する。

「私たちは、未来の都市が、あるいは循環都市がどのようなものになるかというビジョンを訪問者に提供したいと考えています。なぜなら、心の中にビジョンがあって初めて、その目標に向かって取り組むことができるからです」

部屋を繋ぐ通路では「シティ・ギャラリー」と題して、ドイツの16州が取り組む循環型都市プロジェクトの実例が紹介される。ここでも多くの人が立ち止まり、サーキュラーの声に耳を傾けていた。続く「循環経済」の部屋では、より具体に踏み込む。コーヒーかすから作られた再利用可能なカップや、廃食油から作られた弁当箱など、循環型の商品33点を画面上で探索できる。

日本語・英語・ドイツ語から選び丁寧な解説を読むことができる|筆者撮影

オリジナルのサーキュラーをデザインできる機械も。完成するとQRコードが表示され、自分のスマホにダウンロードできる。帰宅してから循環について話すきっかけになりそうだ|筆者撮影

展示の締めくくりとなる部屋では、「ビジョンを現実に」をテーマに、遊びながら学べる展示が用意されている。たとえば、循環型ファッションの展示では、海藻から作られた繊維や、キノコから作られたレザー代替素材など、ユニークな服をデジタル上で試着でき、写真を撮って楽しむ人が多くいた。さらに「アーバンマイニング(都市鉱山)」の展示では、解体された建物の素材を丁寧に回収し、新たな建築に活かす取り組みをゲームで体験できる。

こうした工夫の数々は、具体的な数字となってその成功を示している。

「パビリオンに滞在する時間が平均40〜60分と、当初想定の20分を大きく上回っています。これは、情報量の多さだけでなく、来場者が真剣に展示と向き合っている証でもあります。特に子どもたちが目を輝かせて展示に触れる姿は、希望を感じさせてくれます」

パビリオンの建築そのものが、循環型社会を体現

ドイツパビリオンは、建築自体も「展示物」である。

「パビリオン自体は、コアな構造が木材で作られており、木を最大限に活用できるように切断されています。接着剤は使わず、ネジで固定されているため、博覧会後には残留物を残さずに解体して他のプロジェクトに使用できます」

壁材には粘土、麻、キノコ由来の菌糸体などの天然素材が用いられており、展示中の温度や湿度、人との接触を通じた経年変化を測定している。パビリオンは実験の場にもなっているのだ。また、壁にもたれてゆっくり考えてほしい場所では、ペットボトルと廃棄予定の漁網でできた柔らかな生地が採用された。

部屋を繋ぐ通路|(c) German Expo Pavilion / Hotaka Matsumura – German Pavilion

「また調達段階から『使用後のライフサイクル』を考慮していました。ソファや椅子などの家具、また鉄骨はレンタルしており、展示終了後は返却・再利用されます。パビリオンの建物部分は、全体または部分的に別の場所で使用できないか関係者と協議しているところです。万博が運営する建材のマッチングプラットフォームも活用しています。

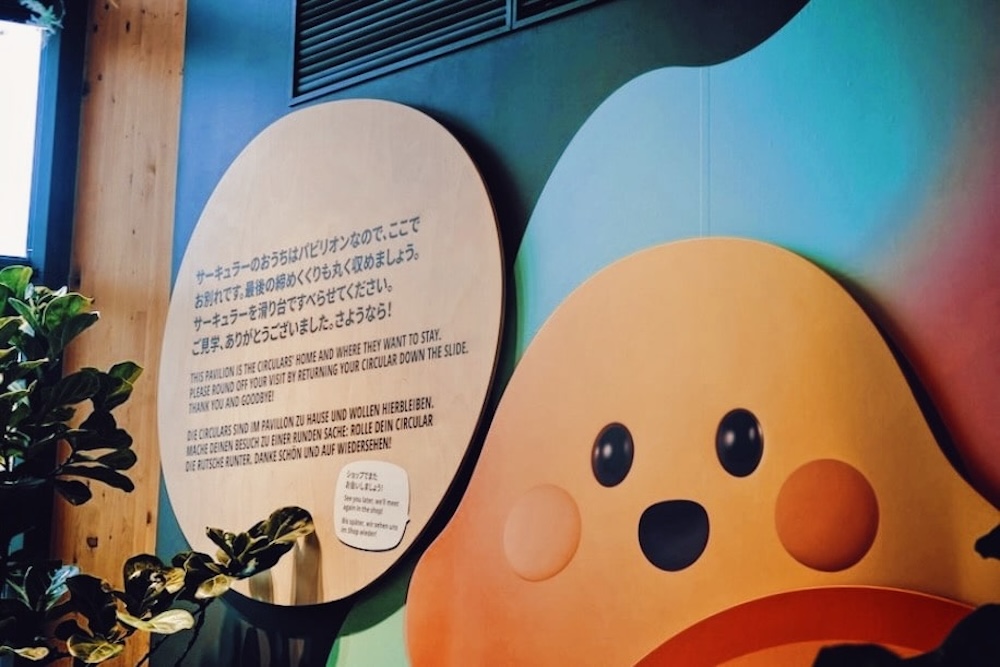

マスコットのサーキュラーは夜間照明、またはプログラミングを学ぶための教育コンテンツとして学校に寄贈することも視野に入れています」

こうした準備の結果、ドイツパビリオンの資材のうち90%以上が、今回の展示後もほかのプロジェクトで再利用できるものとなった。「これは万博の将来にとって非常に重要な示唆を持つはずです」と、クリストファー氏は語った。

なぜ「Circularity:循環」をテーマにしたのか

万博をめぐる一連のプロジェクトは、ドイツ連邦経済・気候保護省の主導で始まった。

「緑の党からの後押しもあり、万博のテーマ『未来社会のデザイン』に沿うだけでなく、気候アクションにも注力する方向性が固まりました。その結果、SDGsの目標9(産業と技術革新の基盤をつくろう)および11(住み続けられるまちづくりを)を表現した、『循環』がメインテーマに選ばれたのです。

また、万博そのものが持つ『資材の浪費』という側面に対して、持続可能な万博のオルタナティブを提示することも目標の一つでした。展示だけでなく建築そのものや運営も含めて循環を体現すること。それが、ドイツパビリオンの挑戦でした」

ドイツでは、循環型経済や気候変動対策は数年前から国民的な議論として展開されており、すでに多くの市民や企業が自発的に取り組み始めているという。政策の方針と、社会の実践が合致してこそ、今回の展示を実現できたはずだ。

都市鉱山について学ぶゲームは子どもたちに人気|筆者撮影

そんな目標のもと、ドイツパビリオンでは、トップダウンの教育ではなく、来場者が自分の意思で学び、楽しむことを大切にした『エデュテインメント』が重視されている。押し付けられた考え自体が持続可能ではないからだと、クリストファー氏は語った。

「循環型の経済や未来のビジョンは、個人によって異なるものです。だからこそ私たちは、ここで提示するアイデアを、一人ひとりが自分のペースで、必要な分だけ探求できる機会を提供することを重視しました。

展示内容を繰り返し見聞きする人もいれば、一度だけの人もいるかもしれません。商品について全体をさらうだけの人もいれば、より詳細を知ろうとする人もいるでしょう。そのすべての来場者に、それぞれが心地よいペースでパビリオンを体験する機会を提供したいと考えたのです」

その狙い通り、子どもたちは画面やゲームから学び、大人は解説に耳を傾け、来場者は思い思いに展示をめぐっていた。それは世代ごとの学び方ができる点でも効果的だったのだろう。

「特に、将来を担う子どもたちにこのパビリオンを訪れ、『循環型や持続可能性は、自分で選びとるものである』という感覚を体験してほしいです。私自身、18年前にボランティア活動を通して青森で1年間暮らしていたときに竹から箸を作り、今でも使い捨てを減らすためにその箸を使っています。こうした個人の選択が、長い時間をかけて未来をつくる。そんなことに気づく展示になれば嬉しいです」

(c) German Expo Pavilion / Hotaka Matsumura – German Pavilion

最後のメッセージとして書かれているのは「最後の締めくくりも丸く収めましょう」──最後までユーモアに溢れている|筆者撮影

環境問題や循環経済のリアル、そしてその伝え方に触れてみたい方には、ドイツパビリオンにも足を運んでみてほしい。複雑だからと忌避されることも少なくないテーマに、多くの人が触れ、考える場を目の当たりにできるはずだ。

もしすべての情報を見聞きしながら回れば、3時間はかかるというドイツパビリオン。その膨大な情報量は、決して来場者を圧倒するのではなく、多様な未来の選択肢から自分の力で何かを選びとり、その未来の片鱗に触れる助けとなっている。

山積する課題をしなやかに“丸く”収める解決策は、実現し始めている──そんな兆しを体感させてくれる場であった。

【参照サイト】万博 きょうで開催期間の折り返し 一般入場者数が1000万人超え|NHK

【参照サイト】開催目的|EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

【関連記事】検索するたびに、植林される。日常の一コマを社会貢献に変えるドイツの検索エンジン「Ecosia」