「デザイン」という英語の言葉がイタリアに定着していなかった1940~50年代、同国の人々は今で言うデザインのことを「プロジェッタツィオーネ(プロジェクトを考えて作ること)」、デザイナーを「プロジェッティスタ(それを実践する人)」と呼んでいた。

ものづくりを担う人々が、自身を「プロジェッティスタ」と呼んでいた時代には、今でいう「デザイン」の仕事の質が現代のものとはだいぶ違ったのだという。

「当時イタリアでは、まだ消費主義社会がちゃんと成立していませんでした。つまり、プロジェッティスタたちの価値観や考え方は、資本主義的なものじゃなかったんです。彼らは『企業の儲けよりも人間の生活や幸せを一番の目的にしよう』『経済よりも文化と社会が大事だ』ということを堂々と語っていました」

こう語るのは、ローマ在住の批評家・アーティストである多木陽介さん。2024年10月、コスメブランドSHIROが主催したトークイベント「ものづくりの”手前”に踏み込む、イタリアからの学び」にゲストとして登壇し、プロジェッタツィオーネの思想について紹介した。

本イベントではSHIROのブランドプロデューサー・今井浩恵さんがファシリテーターを務め、「本質的なものづくり」「本当の創造力」などのテーマで対話が行われた。

今井さんは冒頭、「現代のものづくりの技術は飛躍的に進歩し、モノが大量に溢れています。一見、豊かになったように見えますが、ふと立ち止まってみると『私たちの幸福度は、本当に10年前と比べて上がっているのかな?』と疑問に思うことがあります」と語った。SHIROも消費社会の加速に加担してきた側面があると認識しているという今井さんは、「本当の豊かさとは何か」「これからの時代、どのようなものづくりが必要なのか」を探るために本イベントを企画したという。

今回の記事では、「イタリアのものづくりのコアにある『プロジェッタツィオーネ』と、現代のデザインの違いは?」「本当の『創造力」とは?」といったトピックが語られたイベントの一部をお届けしていく。

話者プロフィール:多木陽介(たき・ようすけ)

批評家/アーティスト。1988年に渡伊、現在ローマ在住。演劇活動や写真を中心とした展覧会を各地で催す経験を経て、現在は多様な次元の環境(自然環境、社会環境、精神環境)においてエコロジーを進める人々を扱った研究を展開。芸術活動、文化的な主題の展覧会のキュレーション及び会場構成、講演、そして執筆と、多様な方法で生命をすべての中心においた人間の活動の哲学を探究する。

批評家/アーティスト。1988年に渡伊、現在ローマ在住。演劇活動や写真を中心とした展覧会を各地で催す経験を経て、現在は多様な次元の環境(自然環境、社会環境、精神環境)においてエコロジーを進める人々を扱った研究を展開。芸術活動、文化的な主題の展覧会のキュレーション及び会場構成、講演、そして執筆と、多様な方法で生命をすべての中心においた人間の活動の哲学を探究する。

主催:株式会社シロ

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメティックブランド。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づくものづくりを続けている。国内外から見つけ出した、厳しい自然が育んだ素材のちからを最大限に引き出すスキンケア、コスメ、フレグランスを提案している。

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメティックブランド。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づくものづくりを続けている。国内外から見つけ出した、厳しい自然が育んだ素材のちからを最大限に引き出すスキンケア、コスメ、フレグランスを提案している。

「創造力の木」から、プロジェッタツィオーネを考える

先述の通り、1940~50年代、資本主義社会が成立していない頃のイタリアでは「デザイン」という英語の言葉が馴染んでおらず、ものづくりを担う人々は自分たちの仕事を「プロジェッタツィオーネ」、自身を「プロジェッティスタ」と呼んでいた。そして彼らは「人の生活や幸せを真ん中に置いて」ものづくりをしていたのだ。そんな彼らの仕事=プロジェッタツィオーネを理解するためのキーワードとなるのが、「進歩」と「退行」という2つの動きである。これを理解するために、まずは「創造力の木」というモデルを見てみよう。

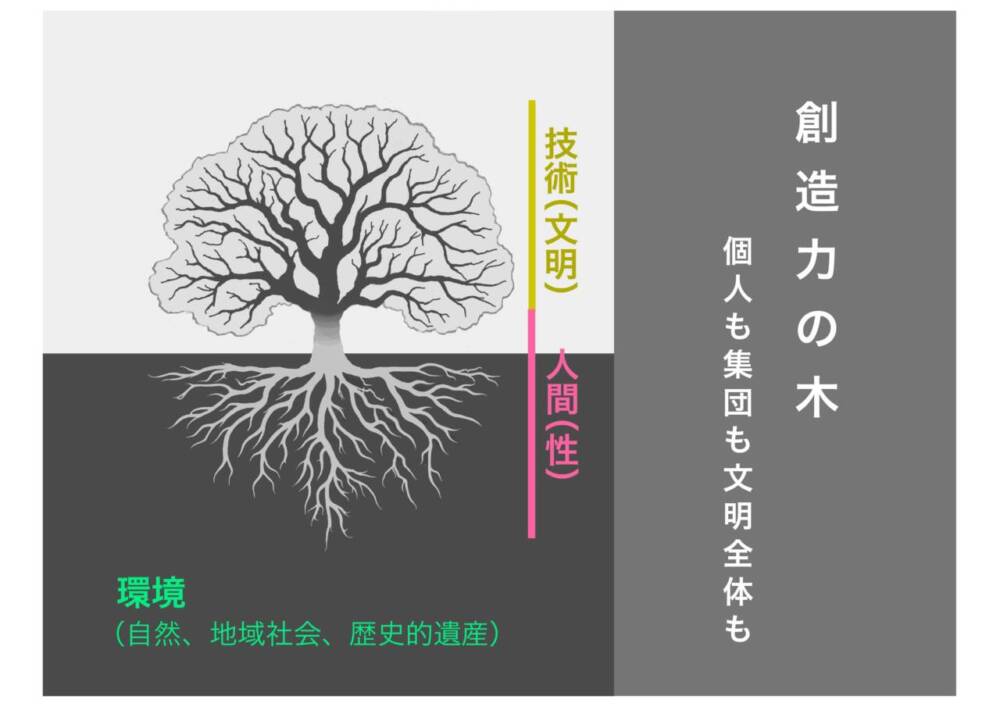

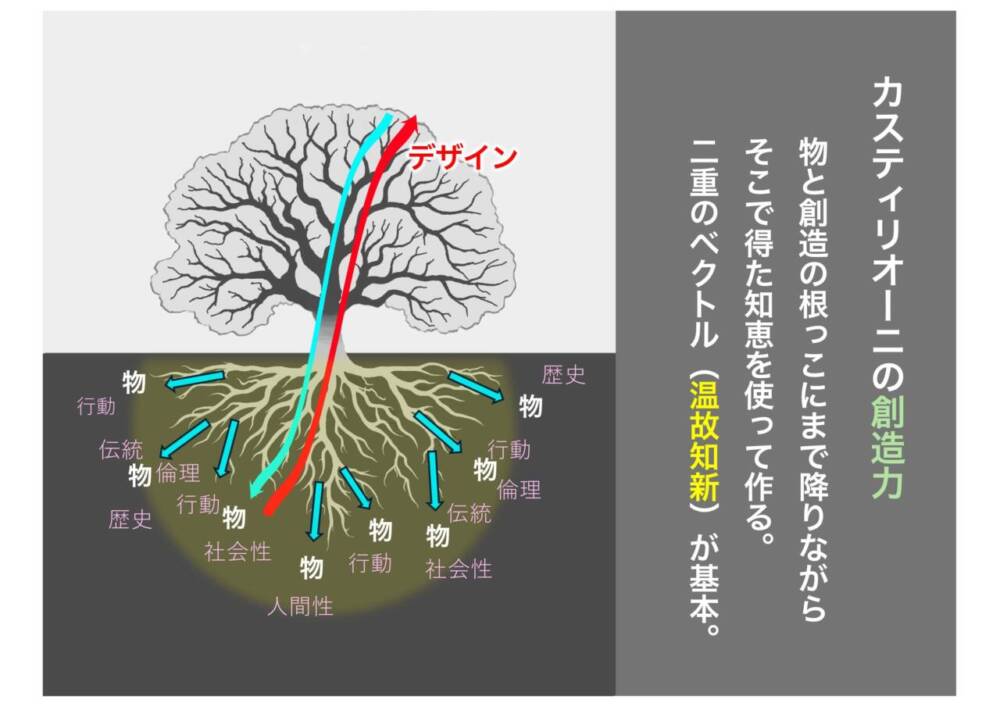

下記は、多木さんが考える創造力を表した「創造力の木」という図だ。多木さんは、創造力を構成する要素を、木の根や幹、枝葉などのパーツに当てはめて説明した。

多木さん「この図の中の大地の部分は、自然環境や地域社会、歴史的遺産、文化、共同体など、人間を取り囲んでいるすべての環境です。その大地に深く張られている根っこから幹、そして太い枝の部分までを、人間という存在とします。

太い枝の上にある、いろんな方向へとさらに細く分かれて伸びていく枝葉の部分を『技術』としておきましょう。ここで技術と呼んでいるのは、テクノロジーだけではなく、物事を合理的に、早く、そして正確に進めるという合理性の論理そのものでもあります。

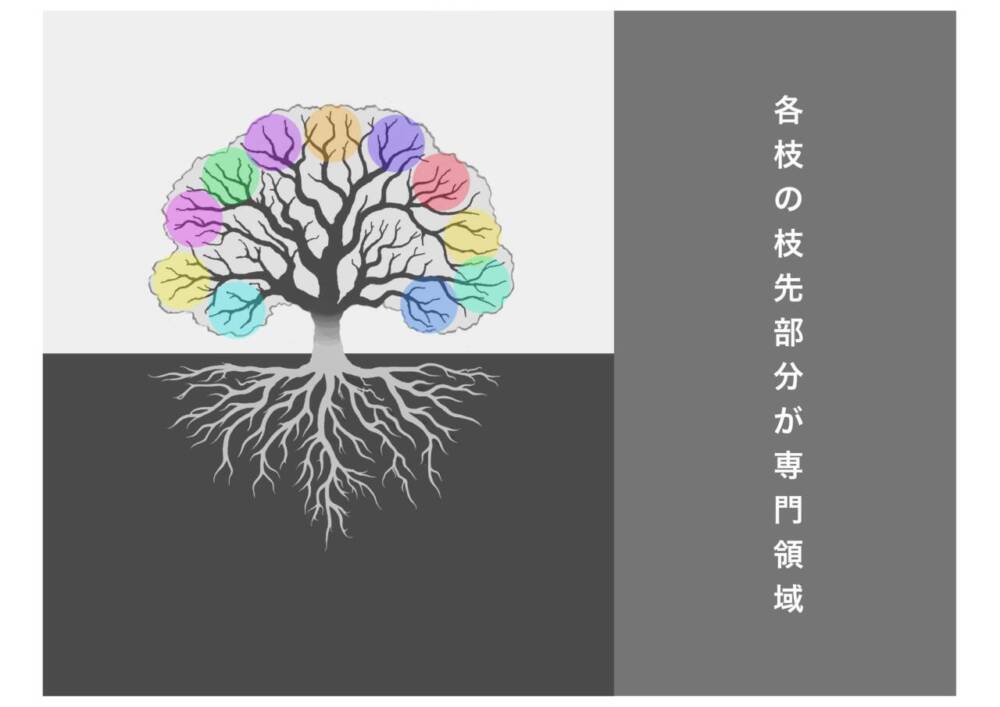

そして、枝葉の一番先っぽの部分は、技術が専門化して洗練された、一種の専門家たちがいるところです」

プロジェッティスタが大切にしていた「進化」と「退行」のベクトル

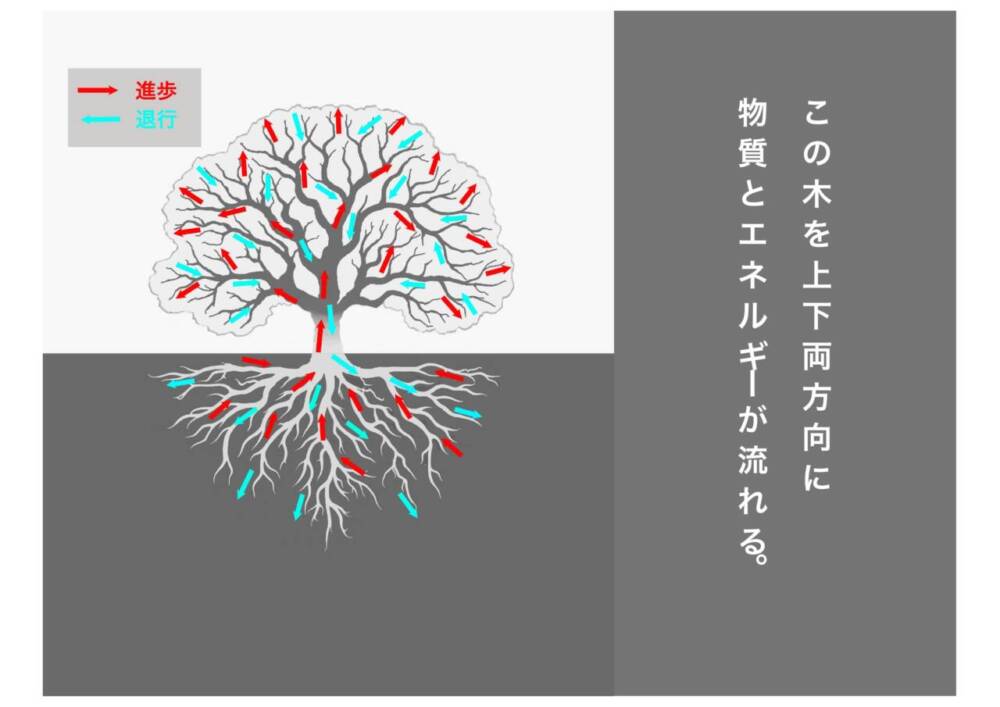

多木さん「創造力の木の中には、上下に、エネルギーと物質が流れています。下から上に行く流れは、『どんどんモノを作れ』と背中を押すようなエネルギーです。赤い矢印で表したこれを、ここでは『進歩』とよんでおきましょう。文明をどんどん動かしていくアクセルみたいなものですね」

多木さん「ただそれだけだと、その文明は暴走して大変なことになってしまいますから、『ちょっと待てよ』と下に引っ張るブレーキみたいなものが必要です。もうちょっと考えよう、もうちょっとリサーチしよう、そんな風に。青い矢印で示したそれを、ここでは『退行』と言っておきます。言葉はちょっと悪いけれど、実は非常に大事なブレーキです。

進歩と退行、この2つが良い意味でバランスをとっているとき──ただし、ただピンと張り合っているというよりはその間に揺れ動く対話があるような状態のときには、創造力が健全だといえます。この2つのベクトルのバランスを保った創造力を持っていたのがプロジェッティスタでした」

進歩と退行、2つのエネルギー。そのどちらかが大きくなりすぎるとたちまちバランスが崩れてしまう。だが、資本主義が加速した今の社会では「前へ前へ」と促す進歩のベクトルばかりが生まれている、と多木さんは語る。

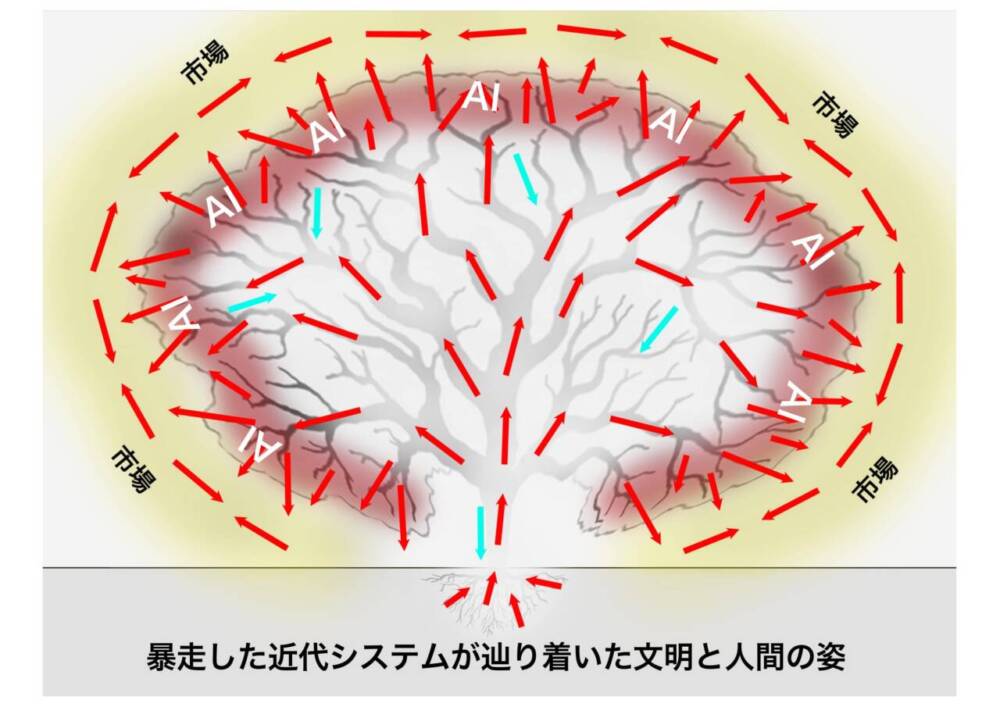

多木さん「高度資本主義社会では、図の中で黄色く示されている市場の部分が強烈なポンプのようになり、上へ上へと全てを吸い上げます。そうすると『進歩』の赤いベクトルがどんどん促進され、上の方にすべてが集中していきますよね。でも、逆の方の『退行』のベクトルはほとんど生まれてきません。これにより、幹やそこにつながる太い枝は痩せ細り、根っこや大地の方はすっかり干からびちゃうわけです。

私たちは『技術がある=創造力がある』ことだと思ってしまいがちですが、技術は、創造力の木全体から見てみると、ほんの上の部分だけ。本当の創造力は、地面・根っこから枝先まで木の全部を使えることだと僕は考えています」

では、「退行」のベクトルを上手に使いこなしていたというプロジェッティスタは、どのようにそれを試みていたのだろうか。

多木さん「まず、プロジェッティスタたちは目的地に急いで行こうとはしません。例えばA地点からB地点に行くのに、資本主義社会の人たちはなるべく邪魔なものを排除して最短距離でたどり着こうとします。

ところが、『退行』を試みる人々は、ぐるぐる回りながら目的地まで向かうのです。しかも、近づけば近づくほど速度を落として慎重に歩いていきます。もちろん前者の方が早く目的地に着くでしょう。けれども、後者はB点に着いたとき、その周囲のことを全部把握しているんですよね。

ただ目的地にスッとたどり着こうとするのではなく、遠回りしながら様々な学びを得ていく。それがプロジェッティスタのやり方だったんですよ」

聞くことから始める。「そもそも」に立ち戻るものづくり

多木さんは、プロジェッティスタたちの「遠回り」の手法──ものづくりをする際の最初のプロセス「聞くこと」について説明する。

多木さん「プロジェッティスタは、ものづくりをする際に『聞く』ことを大切にしていました。

例えば、イタリアンデザインの基礎を作ったプロジェッティスタの一人、アキッレ・カスティリオーニさんは、モノを作るときどんなものでも手に取って、これはなんでこういう形をしているのか、このモノが存在している理由は何なのか、誰がどういうふうに思ってこれを作ったのかといったことを考えます。素材の質や形を観察するだけでなく、そのモノを様々な切り口で徹底的にスキャンし『そもそもの存在理由』について必ず考えるんですよ。モノの声を『聞き』、彼の視線で分析するんです」

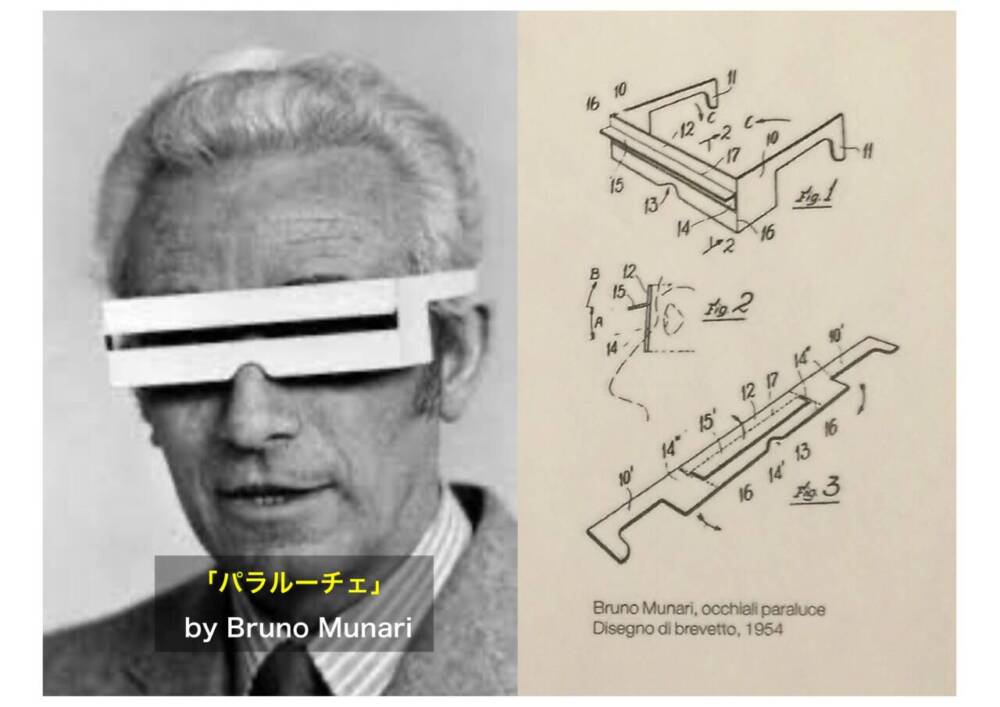

多木さん「『そもそもの存在理由を問う』という点を読みとくために、『道具には身振りが隠れている』という話をしてみましょう。例えば、サングラスの中に隠れている身振りはなんでしょうか。サングラスのレンズがすることは何かと考えれば、目に入る光を制限することでしょう。そのために皆さんはどういう身振りをしますか。目の上に手を当てて光を遮りますよね。

例えば、同じくイタリアンデザインの巨匠の一人・ブルーノ・ムナーリさんが作ったこのサングラス。これはボール紙でできていて、そこにスリットがついているだけです。彼は、デコレーションを考えるのではなく、物の一番奥に隠れているもの、創造の一番根源にある身振り──ここで言うと光を遮る行為ですね──にまでたどり着いて、それを形にしているんです」

多木さん「プロジェッティスタたちは、『ただ形のためのデザイン』を好まず、モノの最終的なフォルムと機能とがピタッと一致したデザインを大切にしていました。そのためにも、モノを手に持っていじったり音を鳴らしたり、身につけるものは身につけたりして、モノを徹底的に解読し、『聞く』ことを重要視していたんですね」

根っこまで下りて、「控えめに」創造する

先ほど紹介した、身の回りにあるものを徹底的に分析していく巨匠たちの創造力は、創造力の木でいう大地のところまで一つ一つ手を伸ばすこと、根っこまで下りることでうまれているのだと多木さんは語る。

多木さん「彼らは、根っこに下り、そこで得た知恵を使いながら、もう1回上に上がってモノを作るわけです。最終的なデザインの技術は高いところにありますから、もちろん木の上には上ります。でも、1回下に下りて、また上るという、『二重のベクトルを持った創造力』をこの時代の人たちは必ず持っていたんです。

この創造力は、自分が思った形を押し付けるのではなく、素材そのものの性質を認め、それを活かして育て上げるような性質を持ちます。例えば、ピアノ線は台に付けると自然に曲線を描きます。このカーブは、自分が考えた通りの形になるよう針金を無理やり捻じ曲げて作る曲線とは違って、素材が自分を勝手に表現したもの。僕が図面に書いたものではありません。つまり、この場合の曲線の創造には、作り手が介入している度合いが弱いんですよ。一歩『引いている』わけです」

多木さん「その『引きながら』繊細に素材にアプローチする方法を、社会人類学者のティム・インゴルドは、英語で『ハンブル(Humble)』と言いました。

『ハンブル』なデザイン──これを僕は『控えめなデザイン』と呼んでいます。作り手が全部決めてしまうのではなくて、むしろ素材が自分を表現する場を与えるような形で、もっと『引く』こと。この『控えめなデザイン』はプロジェッティスタの仕事を表現するのにぴったりの言葉だと思っています」

「控えめな立場」で一流の力を使う

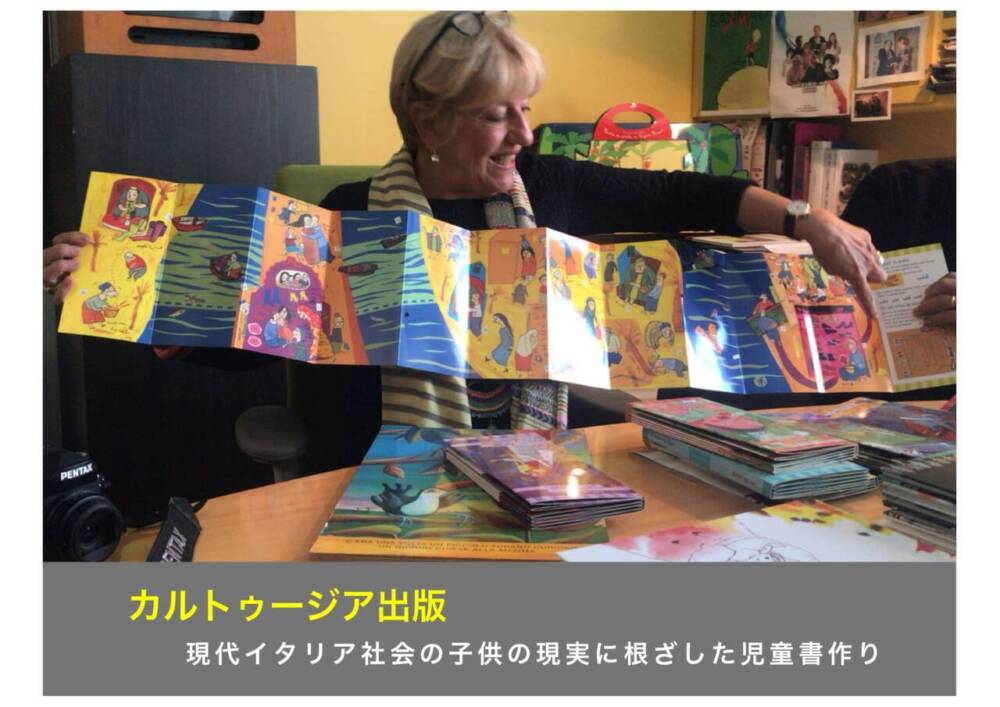

多木さんは、この控えめなデザインを行っている一例として、イタリアの絵本出版社・カルトゥージアの事例を挙げた。彼らはまさに「根っこに戻りながら」本を作っているのだという。

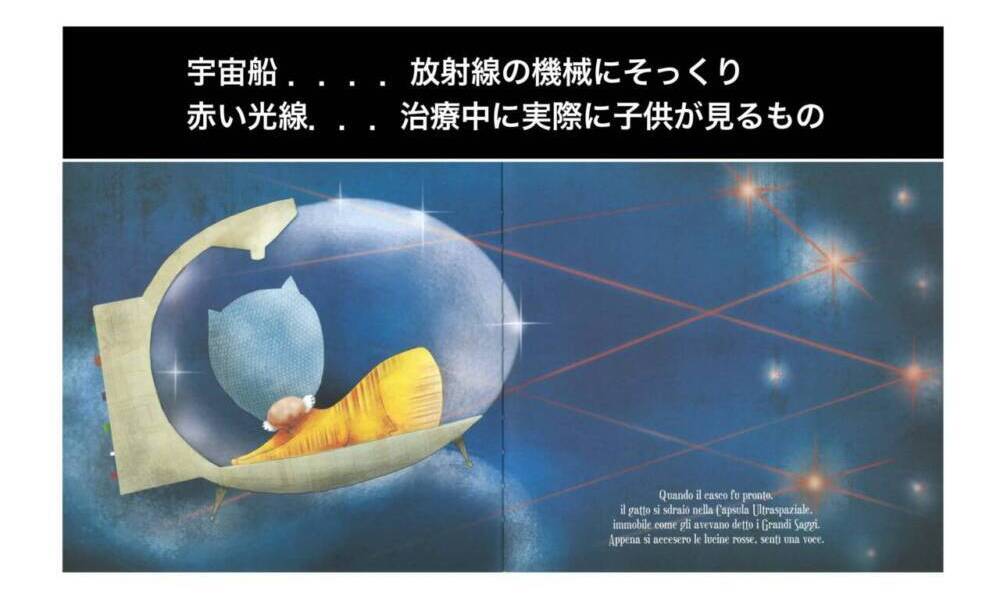

多木さん「ある時カルトゥージアは、放射線治療を受ける子どもの恐怖を和らげるための絵本を作ることになりました。

放射線治療の際、子どもたちは頭にメッシュ状のマスクを被って大きな治療装置の中に入らなければなりません。ところが、小さな子たちにとってはマスクも機器も、とても怖いもの。そこで、彼らの恐怖を和らげるために物語の力を使うことにしたのです。

カルトゥージアは、絵本を作るためにワークショップを実施することにしました。参加者は、編集部や物語を担当する作家に加え、医師や心理学者、こうした病気を経験した子どもやそうでない子ども、そしてその親など。そこで、インフォーマルに『小児がんの子の経験ってどんなものなんだろう』という議論をしたんです。

作家はここでの話をメタファーを使って表現していきました。絵本の主人公は、しっぽをなくしたねこ。そのねこが失くしたしっぽを探しに、宇宙の隅々まで行くというお話です。宇宙に行くには、ヘルメットを被り宇宙船に乗っていく必要があるでしょう。このお話に出てくるヘルメットがまさに治療用のものと同じメッシュ状のもの、そして宇宙船が治療装置なんですよ。子どもたちが被るのと同じネットを被って、治療装置にそっくりな宇宙船に乗って宇宙を探検するねこの物語を通して、彼らの恐怖を和らげようとしたんです」

制作チームは、ストーリーの大枠が完成したところでそれを小学校に持ちこみ、子どもたちに読んでもらったという。子どもの目線で捉え直してから必要なシーンを精査し、そこで初めて絵描きの出番となるのだ。

多木さん「作家たちは、先にご紹介した『創造力の木』でいう根っこの部分、つまりここでは『子どもの心』までちゃんと下りています。そして、そこで得た情報をもとに、もう一度木の上まで上がって、一流の文章を書き、一流の絵を描いて本にするんです。作家は、最終的に技術者として素晴らしい仕事をしました。 ですが、いろんな人の経験が詰め込まれているこの絵本は、作家一人の作品ではないんですよね。

『作家の輝かしい作品として本を作る』のではなくて、あくまでも子どものために一流の力を使う、という目的がはっきりしているんです。こういう作品の作り方をするとき、作り手は非常に『控えめな立場』にいるといえます」

そして最後に、多木さんはこう締め括った。

多木さん「プロジェッティスタのものづくりを見てみると、創造力は単に専門技術を使うことでも、作り手の勝手な『こうしたい』という気持ちだけで使う力でもありません。人間を取り囲む様々な要素、その時代の事情や、歴史的・経済的・社会的ないろんな条件があって初めて使うことができるものなんですね。

逆に言うと、モノをつくるには、今この時代で何をするのが一番大事なのかを探し、考えながらやっていかなければならない、ということ。

そのためにも、根っこに下りるのを忘れず、対峙するものに『控えめさ』を向けることが非常に重要なのではないでしょうか」

編集後記

けたたましい目覚まし時計の音、急かすように鳴り響く電車の発車音、次のミーティングの予定を知らせるスマートフォンの通知。受信トレイに溢れるメールや、デスクのカレンダーに書き込まれた「締切」の文字。身の回りの様々なものが「無駄を省いて効率良く」と私たちを追い立てているかのようだ。

そんななかでは、「立ち止まって、振り返る」という一見単純に見える行為が随分ハードルの高いものに感じられる。

心の中に浮き上がる「そもそも」「なぜ」「本当にこれで良いんだっけ」……そんな疑問に一つ一つ向き合い、立ち止まってあれこれ考えている間にも、周りの人々は絶え間なく前へ前へと進んでいく。社会が刻む「普通の時計」から置いてけぼりにされてしまう。そんな不安があるからだ。

だが、効率良く最短距離で進むのは、空港の決められた滑走路を行くようなもの。真っ直ぐ進めば確実に飛び立つことはできるだろうけれど、目的地は決められていて、そこに余白はない。各駅停車の列車に乗って、ちょっと豪華な駅弁を買ってみたり、車窓に流れる景色を眺めてみたり、気まぐれに知らない駅で降りてみたり──そんなスローペースの旅で見つかるような思いもしなかった発見は存在しないのだ。そこに本質につながる、大切な「何か」があるかもしれないのに。

遠回りをすること、根っこに立ち戻ること。五感で感じ、あらゆる声を「聞く」こと。それは、今の社会においてはとても難しいことなのかもしれない。だから、まずは1分からでも良いのだと思う。自分の心に浮かんだ「ん?」という小さな違和感に少しでも耳を傾け、立ち止まってみること、「そもそも」を考えてみること。ちょっとずつ始めることが大切なのだろう。

最初から上手に上り下りする必要は、きっとない。子どもの頃、練習するうち、気づいたらできるようになっていたみたいに、ちょっとずつ上手になれるはずだから。

記事内画像:多木さん提供

【参照サイト】SHIRO

【参照サイト】みんなの工場 by SHIRO

【関連記事】リサイクルではなくリユースへ。SHIROが使用済みガラス容器の回収を実証試験

【関連記事】デザイン思考とは・意味