もし明日、スマホもAIもない世界になったら。人は、自分だけの力で何ができるだろうか。

この問いは、もはや空想ではない。AIが私たちの思考を肩代わりし始めた今、私たちは便利さと引き換えに、人間が本来持つべき根源的な力を手放そうとしているのかもしれない。

しかし、この“便利さの裏にある喪失”に10年以上も前から警鐘を鳴らし、自らの生き方で答えを探し続けてきた人物がいる。「無人島で、自分の力だけで生きてみたい」──幼い頃の夢を人生のコンパスにした、フランス人エンジニアで冒険家のCorentin de Chatelperron(コランタン・ド・シャテルペロン)氏だ。

彼の原点は、テレビドラマ「冒険野郎マクガイバー」。ありふれた物と科学知識で危機を脱する主人公は、少年が夢見た「自分でなんとかする力」の象徴だった。

「私にとっての自由は、手に入れたモノの数ではなく、身につけたスキルの広さにあるのです」

その信念を証明するかのように、彼は船上で暮らし、世界中から忘れられた知恵「ローテク(Low-tech)」を集めてきた。テクノロジーに支配されるのではなく、人間が主体性を取り戻すためのもう一つの道とは。Low-tech Labの創設者であるコランタン氏に、その思想と実践のすべてを聞いた。

スリランカを冒険中の様子 コランタン・ド・シャテルペロン氏 Photo by Jeanne Teyssier

冒険の原点、バングラデシュ。グローバル化の果てで見た、もう一つの光

「一見、シンプルに見えるモノの裏には、実は非常に複雑で、時に悲しい現実があります」

コランタン氏の価値観を根底から揺るがしたのは、エンジニアとして赴任したバングラデシュでの日々だった。彼が直面したのは、グローバルな大量生産システムの心臓部。私たちが安価に手にする衣類の裏側には、膨大なエネルギー消費、資源の搾取、そして過酷な労働環境という“見えないコスト”が横たわっていた。

その一方で、コランタン氏はバングラデシュ現地の人々の暮らしの中に、まったく異なる価値の輝きを見出す。洪水やサイクロンが頻発し、物資も乏しい環境で、人々は生きるために必要な技術を体得していたのだ。

「彼らは少ない資源で、最大限のものを生み出していました。情報もモノも限られているからこそ、“より少ないもので、より良くやる”という哲学が、暮らしに深く根づいていたんです」

この気づきが、彼の人生を決定づけた。2009年、彼は現地で調達したジュート繊維でエコ船「タラタリ号」を自作し、バングラデシュからフランスまで14,000キロの航海に挑む。それは単なる冒険ではない。世界中に眠る「生きるための知恵」を発掘し、記録するための壮大なフィールドワークの幕開けだった。

世界初のジュート製ボート「タラ・タリ(Tara Tari)号」を建造。

Gold of Bengal号の船

この探求で得た知見を、一部の専門家だけでなく、誰もが必要な時に手に取れるようにしたい──そんな想いから2014年、オープンソースのプラットフォーム「Low-tech Lab」を設立する。

コランタン氏の個人的な問いは、より良い未来を共創するための、世界的なムーブメントへと発展したのだ。

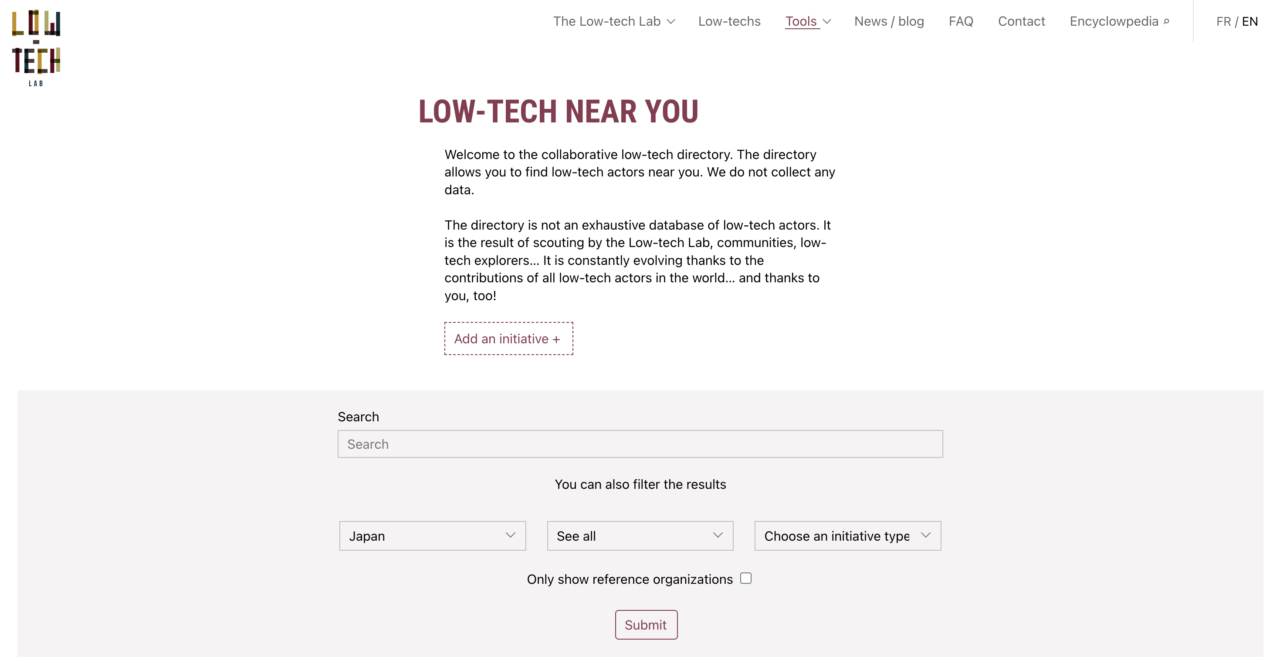

Low-tech Labのサイトでは、身近なローテクを検索することができる。日本は2件ヒットした。

都市での実践。アパートの一室から始める「生命との再接続」

コランタン氏の探究は、都市へと向かう。ここ数年での活動のハイライトの一つは、ベルギー人デザイナーのCaroline Pultz(カロリーヌ・ピュルツ)氏とともにパリ郊外ブローニュ=ビヤンクールの集合住宅で実施した「未来のアパート(Appartement du futur)」プロジェクトだ。都市の中でも特に自然との距離がある集合住宅という環境で、どこまでローテクな自給自足の暮らしが実現できるのか。

これは単なる生活実験ではなく、「都市における自然との再接続」をテーマに据えた、社会実装型の大胆な試みだった。参加したのは、建築家やエンジニア、デザイナー、市民など50人以上にのぼる。

シャワーの水はキノコの栽培に使われた後、有機物を分解するバクテリアのところへ流れ、植物の肥料となる。生ごみは幼虫が分解し、その幼虫が新たなタンパク源として活用される。水、エネルギー、食料、廃棄物が一体となり、まるで一つの生命体のように有機的に循環する──そんなホリスティックな暮らしのデザインが、アパートの一室から実現されていた。

シャワーの排水はキノコ栽培に再利用される。 Photo by ville de Boulogne Billancourt

「SNSでは衛生面への懸念も寄せられました。だからこそ、人々に実際に来て、見て、感じてもらうことが大切だと思っています。ローテクで成り立つ場所が心地よく、清潔で、むしろ豊かであることを体感してほしかったのです」

彼の言葉は、ローテクが我慢や妥協ではなく、自然のリズムと調和する美意識の提案であることを物語っていた。

感覚の喪失。テクノロジーはスキルを奪う装置か

未来のアパートが「自然との再接続」の試みだとすれば、現代のテクノロジーは私たちを何から“切断”しているのだろうか。

コランタン氏が挙げる最も分かりやすい例が、GPSだ。私たちはスマホの案内に従えば、迷うことなく目的地に着ける。だが、その裏で何を失っているのだろう。道を間違え、地図を広げ、人に道を尋ねる──この試行錯誤こそが、私たちの脳内にその土地の「地図」を焼き付け、「方向感覚」という根源的なスキルを育む。GPSは、この学びのプロセスを奪い、私たちを「思考する主体」から「消費する客体」へと変えてしまう。

「私たちは、方向感覚という生きるスキルを、テクノロジーに明け渡しているのです」

そしてこの構造は、GPSに限った話ではない。いまやAIもまた、人間の思考や記憶、判断といった能力を“代替”する存在として急速に普及しつつある。ChatGPTは、サービス開始からわずか2ヶ月で月間アクティブユーザー数が1億人に到達(※1)。これは、FacebookやInstagram、TikTokといった巨大プラットフォームが過去に記録した成長速度を大幅に上回るものである。

マサチューセッツ工科大学(MIT)のメディアラボによる研究では、ChatGPTを使って文章を書いた場合に脳波の活動が著しく低下し、書いた内容をすぐに思い出せない傾向があることが確認された。AIの助けを借りることで確かに効率は上がるが、その一方で、人間が本来持つ「考える力」や「構造化する力」そのものが弱まりつつあることが明らかになってきている(※2)。

コランタン氏 Photo by ville de Boulogne Billancourt

「ハイテクを使うと、すべてが簡単に、速く進むように思えます。しかし、その裏で何かを失っていることに気づくのは難しいことです」

コランタン氏はAIを便利なツールとなり得ると認めつつも、その使い方には明確な指針を持っていた。

「AIによる検索は、通常のGoogle検索に比べて環境負荷が10倍から30倍も大きいと聞きました。だから私は、通常の検索では答えを見つけるのが非常に難しい、10倍から30倍も調べるのに時間がかかってしまうような複雑な問いに限って、AIを使うようにしています」

テクノロジーに支配されるのではなく、人間がその特性と影響を理解し、主体的に使いこなす。彼の挑戦は、この見えにくい喪失を可視化する試みでもあるのだ。

ローテクは我慢ではない。「幸福のパッケージ」である

もちろん、「ローテクは時間がかかるのでは」と心配する声もある。その問いに、彼は笑って首を振る。

「多くの人がフィットネスクラブに通い、ただ走ってエネルギーを消費しています。でもその時間を、洗濯や料理といった生活の中で、身体を動かしながら“何かを生み出す”ことに使ってみてはどうでしょう。日常の延長に組み込めば、特別な時間を割く必要はありません」

実際に彼のブルターニュの自宅では、ローイングマシンを15分こげば、オムレツが一皿焼けるだけの電力が得られる。エネルギーは「買うもの」ではなく、「自らの力でつくり出すもの」になり、そこには小さな達成感と喜びが宿る。

ブルターニュの自宅での様子

ブルターニュの自宅での様子

コランタン氏が手がけた市民参加型プロジェクトでも、当初「そんな時間はない」と懐疑的だった約400人の参加者が、実験を終えた後には「思っていたほど時間はかからなかった」と語ったという。ローテクは、効率性の追求ではなく、日々の暮らしを「感じ直す」営みでもあるのだ。

たとえば、アパートのベランダでハーブを育て、有機廃棄物で堆肥をつくる。キノコの成長を日々観察し、その変化に小さな驚きを覚える。そんな自然とのささやかな関係性が、都市生活に静かな豊かさを取り戻してくれる。

さらに、ローテクの実践は人と人を結ぶ。未来のアパート実験では、食料やノウハウを分かち合うために、15以上のチームが毎週集まり、対話し、協力し合った。便利で効率的な暮らしがときに分断を生む都市において、ローテクはエコロジーだけでなく、心と身体の健康、そしてつながりを育む“暮らしのパッケージ”でもあるのだ。

その力は、より困難な状況においてこそ真価を発揮する。たとえば、コランタン氏は、地震が頻発するハイチでの事例を挙げた。ハイチでは今、ある団体が地元資材による耐震住宅を住民とともに建設する取り組みを進めている。施主自身が建設に関わることで、技術が自分の手に宿り、さらにその様子を見た近隣の人々が自然と助けに来る。そして受け取った助けは、次の誰かに返していく──こうして、技術とともに「支え合う文化」も循環していくという。

ハイチでの活動の様子 Photo by Brice Picard

「もし地震で被害が出ても、彼らは自分たちで家を修理する技術を知っています。そして、すでにお互いを知っているので、共に働く方法も知っている。これこそ、なぜ人々をつなげることがレジリエンスにとって重要なのかを示す例なのです」

あなたの家のベランダから革命は始まる

数々の過酷な冒険と実験を続けるコランタン氏。その尽きることのないエネルギーの源泉はどこにあるのか。彼は少し考えた後、こう語り始めた。

「『私たちはもっとうまくやれるはずだ、もっと良い方法で生きられるはずだ』という感覚です。この地球はこんなに素晴らしく、美しい資源に満ちているのに、私たちの生き方はそのポテンシャルを活かしきれていない、というフラストレーションがあります。ポテンシャルと現状のギャップが、私のエネルギーの源泉なのです」

地球が持つ本来の豊かさと、それを損なう現代社会のあり方。このあまりに大きなギャップを前に、私たちは無力感を覚えてしまうかもしれない。しかし、誰もが彼のような冒険家になる必要はないと、コランタン氏は続ける。彼が本当に伝えたいのは、壮大な課題そのものではなく、それを乗り越えるための、私たち一人ひとりの手の中にある可能性だ。

「シンプルなことから始めるのが良いでしょう。例えば、アパートでミントやバジルなど、食べられる植物を育てることです。有機廃棄物で肥料を作れば、それはシンプルなローテクの実践になります。生きている自然とのつながりができ、自分で何かを作る喜びも感じられます。キノコ栽培も素晴らしいですよ。日に日に成長する姿を見るのは、驚きに満ちていて、日々の小さな幸せになります。こうした、生きている自然とつながる簡単なことから始めるのが、良い第一歩だと思います」

社会変革は、必ずしも大きなスローガンから始まるとは限らない。それは、土に触れ、植物の成長に驚き、自らの手で食を生み出すという、ベランダで生まれる小さな感動から始まるのかもしれない。コランタン氏の冒険は、私たち一人ひとりが、未来を育む力を持った創造者であることを、教えてくれている。

コランタン氏とエコデザイナーのキャロリンヌ・プルツ氏 Photo by ville de Boulogne Billancourt

編集後記

取材の帰り道、スマホの地図を開かず、街を歩いてみた。少し迷ったが、いつもは通らない道を通り、五感を働かせて回り道しながら、歩いた。地図のことを気にしないからか、いつもよりも通りすぎる人の顔を見つめ、声を聞き、風に触れられた。テクノロジーに委ねていた世界を、自分の感覚で取り戻してみる。その先に、思いがけない豊かさや喜びがこんなにも広がっているのだと、嬉しくなった。

取材を通して心に残ったのは、コランタン氏の活動のモチベーションが「現状とポテンシャルのギャップに対するフラストレーション」だという言葉だった。

社会が抱える問題や矛盾に対し、ただ嘆いたり批判したりするのではなく、それを「もっと良くできるはずだ」という未来を創造するエネルギーに変える。その姿勢に、真の変革者の姿を見た。彼の言うローテクは、単にテクノロジーを減らすことではなく、むしろ生活の中に「生命」を取り戻し、その複雑さと豊かさを味わい尽くす、きわめて能動的な行為であった。

2026年、コランタン氏の次なる冒険の目的地は、アジアだそうだ。日本もその目的地に含まれているという。彼がこの国の土着の知恵と出会ったとき、一体どんな新しい可能性が生まれるのか、今から楽しみだ。

※1 ChatGPT sets record for fastest-growing user base – analyst note

※2 Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task

【参照サイト】low-tech LAB