いま、あなたの隣に「困っている」と声を上げられない誰かがいるかもしれない。

現代の日本社会では、地域のつながりが希薄になり、家庭や職場、地域といった人々の生活基盤における支え合いの機能が弱まっている。高齢化や人口減少が進行する中、社会保障制度だけでは対応しきれない複雑な課題が増えており、障害者や高齢者といった見える支援対象者だけでなく、制度の隙間に取り残された名前のない困りごとを抱える人々も少なくない。行政の支援が届かず、そもそも支援の必要性が見過ごされている人々の存在が、地域の中に確かにある。

こうした状況に対して厚生労働省が提唱するのが「地域共生社会」というアプローチだ。制度の縦割りや「支える側」「支えられる側」といった関係性を超えて、地域住民や多様な主体がフラットにつながり合う社会の実現を目指すものである。

それは、言い換えれば「暮らしの中に福祉が溶け込む」ということでもある。

この理念を、制度からではなく、地域の余白から具体化しようとしている場所がある。埼玉県浦和にある「さんかくカフェ」だ。ここでは、障害のある人や高齢者、子どもから大人まで、さまざまな人が関係性を持ち寄り、食事と対話を通じてゆるやかにつながる。制度の枠を超えて、地域の余白から生まれるつながりが、見えにくい孤立に寄り添い、地域全体の福祉力を高めている。

このカフェを運営するのは、30年以上にわたり福祉の現場に立ち続けてきた横山由紀子(よこやま ゆきこ)さん。1990年、介護保険制度が整う前に高齢者向けのグループリビングを始めたのが出発点である。

その後、障害者雇用を始めたことをきっかけに、社会のまなざしの厳しさに気づき、障害者の相談支援へと活動を広げた。現在は高齢者事業所(地域密着型デイサービス、認知症対応型デイサービス、居宅支援)と、障害者事業所(生活介護、就労継続支援B型、放課後等デイサービス、相談支援)を柱に、多角的な支援を展開している。

今回は、代表の横山由紀子さんに、地域を巻き込む工夫について話を伺った。

さんかくカフェ代表:横山由紀子さん(左)と店長:横手美代子さん(右)

だれもが「さんかく」できるカフェ

さんかくカフェの大きな特徴は、障害のある人たちが実際にホールで接客を行い、ピザをつくり、コーヒーを提供している点にある。普段はB型事業所でお菓子製造や軽作業など裏方を担う彼女たちが、週に数回、午前と午後の交代制で店頭に立ち、地域の人々と直接ふれあう。

店内で提供するコーヒーは、NPO法人 領家グリーンゲイブルズと連携し、視覚障害者でも使える焙煎機を導入している。障害者事業所で自ら仕込んだピッツァ生地やお菓子をお客に提供し、目の前で「美味しい」と言われる体験が、何よりも大きな自信となる。

「身体的な障害のある人や認知症の人にはまだ相談窓口がありますが、精神障害や発達障害は特に“見えにくい”と言われています」と横山さん。浦和は老若男女さまざまな人が住む地域だが、「なんとなく関係性が軽薄だと感じる」とも。

だからこそ、横山さんはカフェという形にこだわった。「相談窓口には行きづらい」と感じている人たちの、声なきニーズに自然なかたちで寄り添える場所を──そんな思いから、「さんかくカフェ」は2024年秋、地域の中にその扉を開いた。

「障害のある人も高齢者も、地域の中で活躍する姿を見せることで、社会の中で“当たり前の存在”として受け入れられてほしい」と、横山さんは語る。

そんなさんかくカフェの客層は、実に多様だ。赤ちゃんを連れた親子から、近所に住むお年寄り、放課後に立ち寄る子どもたちまで。ときには、うつ病を克服された方が個展を開き、またある時には、ダウン症のある青年が自身の写真展を開催することもある。

さらに「さんかくマルシェ」と題して、毎月テーマの異なるイベントも実施。2月はお母さんたち主催のマルシェ、3月は障害者施設との連携イベント、4月はピザ教室、5月は地元農家による野菜販売と、企画者とテーマは月毎に変わるため、イベントに訪れる客層も変わる。

毎月異なるテーマで地域を巻き込みながら、まちの隅々にやさしいまなざしを届けている。

「おいしい」でつながる、プロの技術と福祉の融合

提供する料理のクオリティにも抜かりがない。

さんかくカフェの看板商品でもある「すずらんソフト」は、地元の税理士から紹介を受け、代表の横山さんがわざわざ長野県駒ケ根の酪農加工施設をたずね、店頭で提供するに至ったという。さいたま市にあるパティスリーアプラノスのオーナーシェフ、朝田晋平氏が監修するお菓子も大人気。特に、障害者施設で仕込んだマドレーヌを店頭の窯で焼いて提供する「窯焼きマドレーヌ」は店内で香りが漂い、注文せずにはいられなくなる。

ピッツァ・パスタは練馬区のPIZZERIA GTALIA DA FILIPPOの岩澤正和オーナーシェフが監修。国産小麦にこだわり、520度まで上がる本格的なピッツァ窯で焼くピッツァはもちもちでふわふわな本格的なナポリピッツァだ。こうした、思いを同じにする地域のリーダーとも連携し、プロの技術と福祉現場を結ぶ架け橋にもなっている。

プロの指導を受け、スタッフ全員がピッツァを焼けるようになった

防災拠点として。未来につなぐ「恩送り券」

さんかくカフェが目指しているのは、飲食店という枠を超えた、まちのインフラとしての存在だ。

目の前には小学校があり、災害時には子どもや地域住民の避難場所となれるよう、ネットワークの整備を進めている。

「隣の顔がわかっていれば、災害のときも復興が早い。だからこそ、日常からつながっておくことが大切なんです」と横山さんは語る。

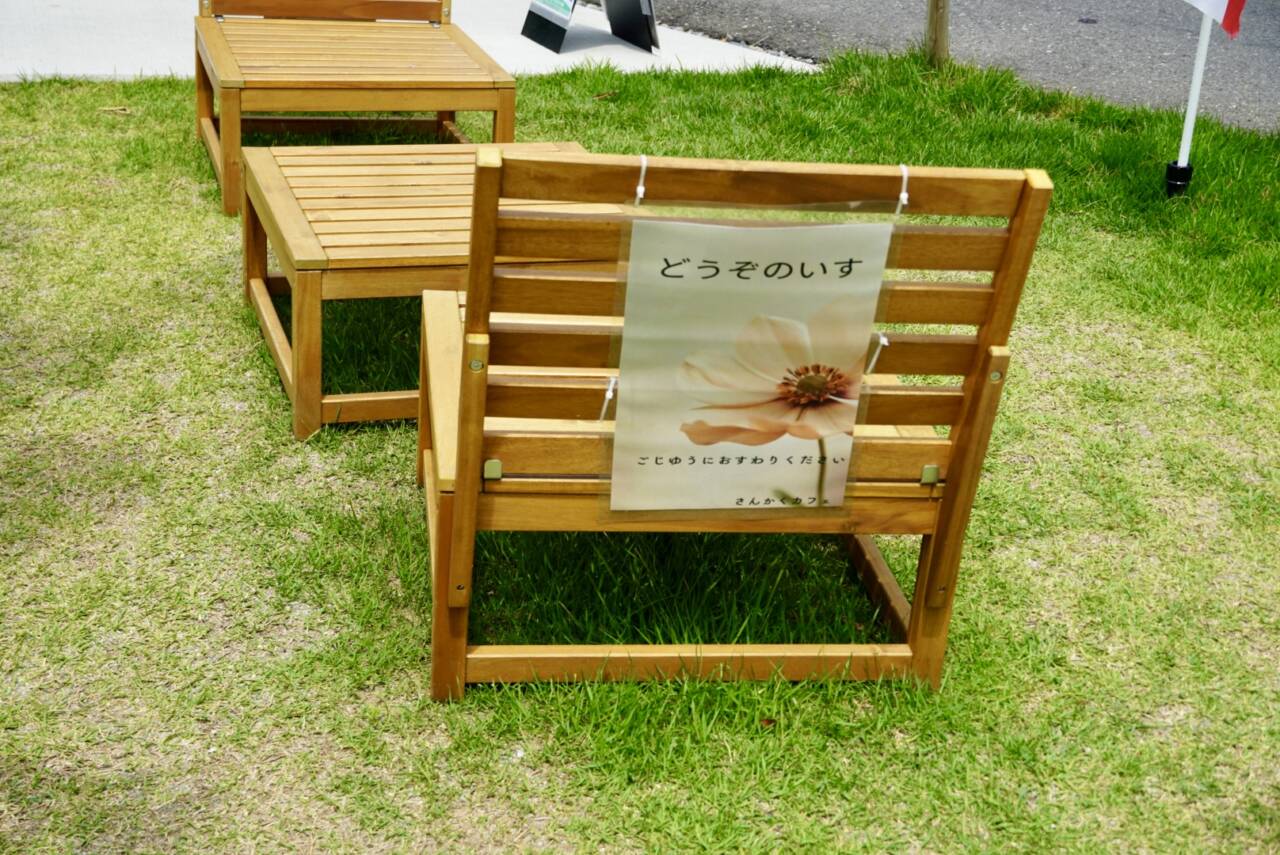

店舗横の『つながる窓』でソフトクリームをテイクアウトできる。子どもたちが外のテラスで宿題をする姿も。

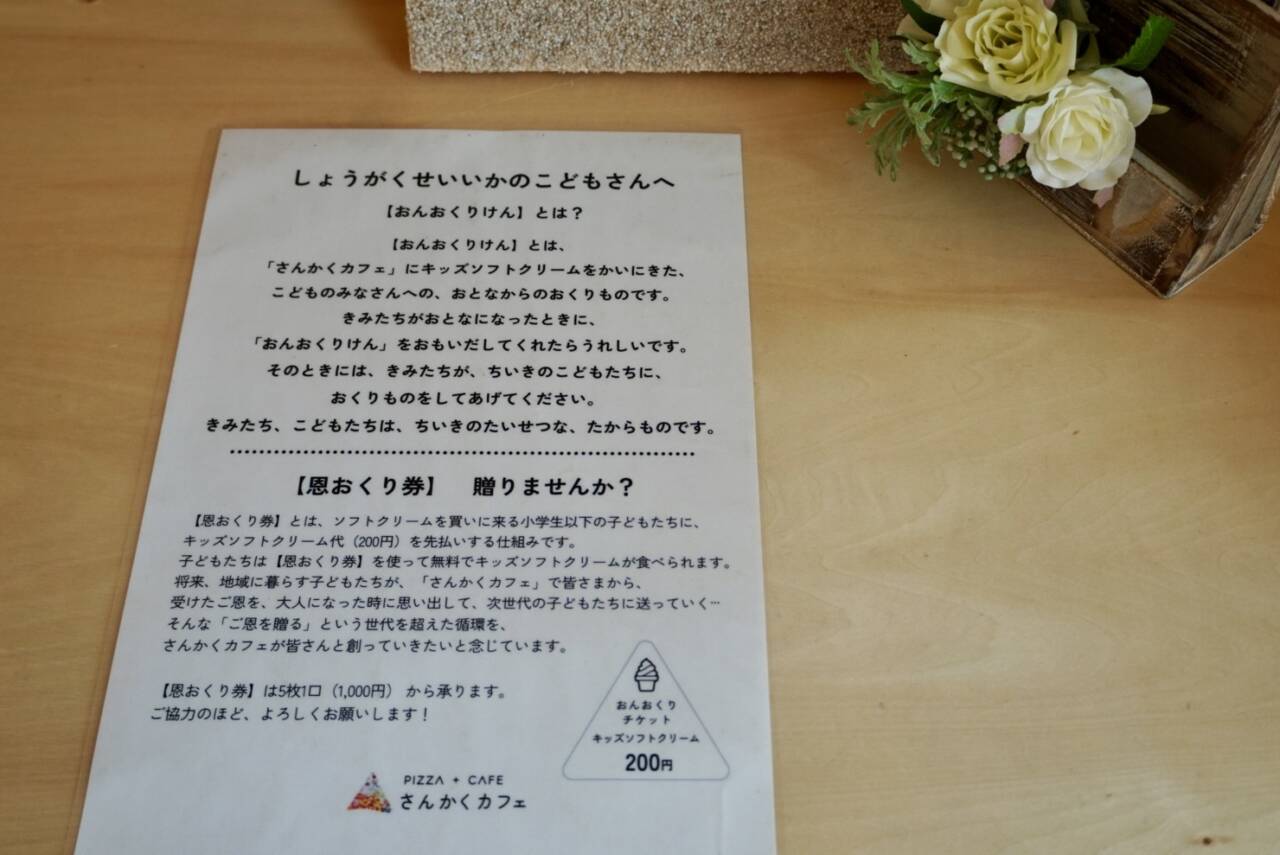

そうした日常のつながりを支える仕組みのひとつが、「恩送り券」だ。一口1,000円で地域の大人が前払いした券を、地域の子どもたちが利用して200円のソフトクリームを無料で食べられるという仕組みである。

「この取り組みに共感してくださる方や親御さんが買ってくださっています。中には数万円も出して購入してくださるお客様もいます」

オープンから半年が経った現在、4,000人以上の地域の子どもたちがソフトクリームを食べにお店にやってきたという。

「ここで無料でソフトクリームを食べた子どもたちが大人になったとき、あのときの体験を思い出して、また次の世代に恩を送ってくれるような地域にしていきたいです」

「福祉がある日常」ではなく、「日常にある福祉」へ

さんかくカフェは今後、若い父親世代など、まだつながれていない層にも手を伸ばしていきたいという。

「夜営業を通じて、地域在住の男性とのつながりも作っていきたいので、パパ友が気軽に話せるイベント等をやってみたいですね」

共生は、限られた福祉の場だけで育まれるものではない。「どこにも属せない誰か」をそっと包み込む余白を、どれだけ日常の中に用意できるか。それが、これからの地域の力なのだろう。

カフェの空間にも、その姿勢が反映されている。スロープのある入口、車椅子対応のトイレ、ベビーカーでも通れるゆとりある通路、一人でも入りやすいカウンター席。設計の随所に「来てくれる人を想う気持ち」が宿っているのだ。

制度やボランティアではなく、まちの一部として、きちんと事業として成り立たせないと続かない。横山さんが描くのは、社会保障や制度の補完ではなく、「日常の中に福祉がある社会」そのものである。

さんかくカフェが教えてくれるのは、特別なソリューションではない。それは、誰かを支えるのではなく、誰かとともにいるという、ごくあたりまえで、あたたかな希望のあり方だ。

【参照サイト】さんかくカフェ

【関連記事】“屋根のある公園”のような、地域の安心安全基地を目指して。孤立を防ぐ渋谷区「笹塚十号のいえ」

【関連記事】ここは診療所と大きな台所があるところ。軽井沢の森小屋「ほっちのロッヂ」で育まれる“互いをケア“する関係

Edited by Erika Tomiyama