Tag Archives: 多様性

アメリカ、歴史上の「偉大な女性たち」が描かれた硬貨を2022年に発行

新五千円札に津田梅子の肖像が選ばれるなど、優れた業績を残した女性への関心が高まる昨今。そんな中、アメリカでは2022年から2025年までの4年間、毎年異なる5人の女性の肖像を使った25セント硬貨が発行されます。

米カリフォルニア州が「ジェンダーフリー」おもちゃ売り場設置を義務付け

今年10月、アメリカ合衆国のカリフォルニア州で、従業員500人以上の大規模小売店に対して「性別の明記のない玩具売り場の設置を義務付ける」法律が全米で初めて採択されました。

誰のための「経済」?資本主義の向かう先【ウェルビーイング特集 #33 新しい経済】

経済はこれまで成長を正義とし、経済成長こそが、私たち人類を幸せにすると考えられてきました。一方で近年、その限界を指摘する声が広がっています。資本主義経済をめぐる論争が、気候危機や社会的不平等、生物多様性の損失などさまざまな世界の諸問題への議論に発展しています。地球の許容量を超えて、私たちの経済活動の影響力が大きくなってしまった今、このままの手段を続けて行っていいのでしょうか。

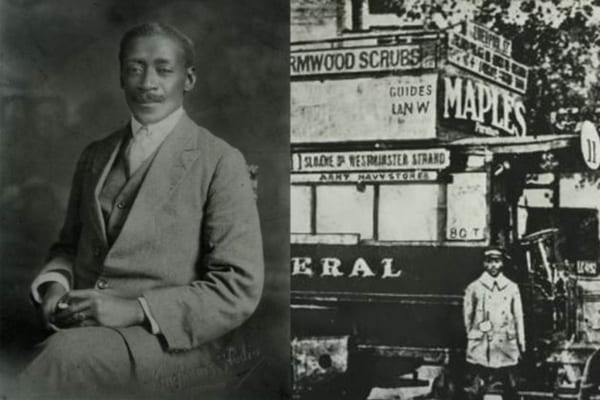

ロンドン地下鉄の272駅が偉人の名前に?黒人史を祝う路線図「ブラックヒストリーマップ」

毎年10月は、イギリスの「黒人歴史月間」。ロンドン地下鉄の駅名を、イギリスにおける黒人史にちなんだ名前に変えた特別版の地下鉄路線図が発刊されました!

生理用品をすべてのトイレの備え付けに。ビジネスでジェンダーギャップに挑む「OiTr」【ウェルビーイング特集 #29 格差】

トイレットペーパーはどこのトイレにも常備されているのに、なぜ同じ生理現象である生理のためのナプキンは常備されていないのか?

──社会のおかしな当たり前を解消するために生まれた「OiTr」が目指す未来とは?

アマゾン先住民族の「ありのまま」の姿を映し出す。映画『カナルタ』監督インタビュー

失われていく自然環境の中で、アマゾンの先住民族の人々はどのような営みを続けているのでしょうか。人類学者として1年間アマゾンに入り込み、現地の先住民族の暮らしに密着したドキュメンタリー映画『カナルタ 螺旋状の夢』を制作した太田光海さんに取材しました。

「不平等」はなぜ生まれる?数字とデータで考える格差社会【ウェルビーイング特集 #28 格差】

近年、「格差が拡大している」と言われていますが、具体的にどのような格差があるか知っていますか?──今回の記事では「格差とは?貧困と何が違う?なぜ問題?」など、根本的な問いから解説していきます。

ネガティブな人がいた方がチームの創造性が高まる。米・豪大学が発表

これまで私たちの多くが「感情の多様性」について、意識していないか、あるいはまったく無知だった――。組織に必要な「多様な人材」は、年齢や性別、人種などだけを指すものではない、そんなことを示唆する「やさしい研究」に注目です。

日本最大級のコリアタウンから考える、多様性の尊重とは?【ウェルビーイング特集#27 多様性】

大阪市生野区。ここには日本最大のコリア・タウンがある。韓国料理のお店、韓流スターのグッズや

ステレオタイプをどう乗り越える?等身大の想いに目を向けるアート【UNKNOWN DIALOGUE #3 ジェンダー】

UNKNOWN DIALOGUE 第3回目のテーマは「ジェンダー」問題。今回はアート作品を制作した、あないすみーやそこさんを取材しました。ジェンダーにおけるさまざまな問題が、なぜ引き起こされているのかを思い浮かべながら、鑑賞してみてください!

Googleが取り入れる「脳の多様性」自閉症の人のための採用プログラムを開始へ

ITの巨人Googleが、脳や神経機能の個性を尊重する「ニューロ・ダイバーシティ」を取り入れる新たな採用プログラムを発表しました。それが、Google Cloud自閉症キャリアプログラム。自閉症の人々の持つ才能やスキルを生かせるポジションと採用プロセスを用意し、多様性の実現と企業のさらなる発展を目指しています。

バリアフリーをつくる過程が、クリエイティブだった。みんなの劇場「THEATRE for ALL」【ウェルビーイング特集 #26 多様性】

「多様性を認め合おう。」 昨今、そんな言い回しが非常によく聞かれるようになった。年齢、性別

網膜に直接光を投影するアイウェア「RETISSA」を通して考える、障害を持つ人のQOL【ウェルビーイング特集#25 多様性】

網膜にレーザー光を直接送る技術を搭載した、弱視の人のQOLを上げる世界初のアイウェア「RETISSA」。開発を行なった株式会社QDレーザ代表の菅原充氏に、開発の経緯や今後の展望を聞きました。

性はグラデーション。“心の溝”を埋める診断アプリ「anone,」【ウェルビーイング特集 #24 多様性】

「単純に、人々をマジョリティとマイノリティに分けて多様性を謳うだけでは、“本当の意味での多

「発達障害は天才」ポジティブな言葉に隠れた危険性とは?ラベリングと多様性の関係を考える【ウェルビーイング特集 #23 多様性】

2021年4月、一般社団法人チャレンジドLIFEが発表した調査結果によると、こうして発達障害の認知度が確実に高まっている一方で、当事者や家族の90.4%が日常生活で「十分に理解されていない」と感じていることが明らかになりました。

私たちは、発達障害やHSP、LGBTにノンバイナリー、Aセクシャル……こうした多様な属性を指し示すラベルを知ることで、いわゆるマイノリティの存在や悩みに気づくことができます。しかし、先の例を見てみると、「発達障害」というラベルやカテゴリを知り、その概要が分かることと、当事者を正しく理解し本当の意味で受け入れることとの間には大きなギャップがあるように思えてしまいます。

今回は、この「カテゴライジング」「ラベリング」が多様性とどのように関係しているかについて考えてみましょう。

多様性ってそもそも何?その必要性を考える【ウェルビーイング特集 #21 多様性】

「多様性」や「ダイバーシティ」という言葉は、昨今いろいろな場所でよく聞かれますよね。そもそも多様性とは?本当に必要なの?そんな問いから、多様性について改めて考えてみました。