Tag Archives: Social Good

「新しく買う方がお得」を乗り越えられるか?英・循環する子ども靴のデザイナーと考える【ウェルビーイング特集 #20 循環】

プロダクトを完全に循環させることは可能なのか。循環する子ども靴「Shoey Shoe」などのプロダクトデザインを手がけるイギリスのデザイナーに、現場の生の声を聞きました。

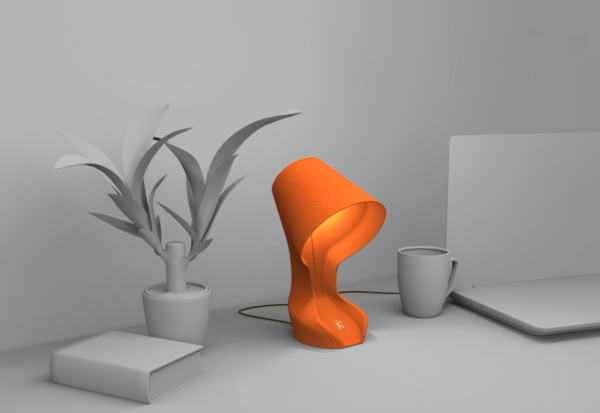

オレンジの皮からできた、土に還るテーブルランプ

イタリアのスタートアップ企業「Krill Design」は、オレンジの皮からできたテーブルランプ「Ohmie The Orange Lamp」を開発しました。このランプは、植物性のデンプンを原料とするバイオポリマーに、乾燥させて粉末状にした2~3個のオレンジの皮を混ぜて作られています。天然素材だけでできたランプで、堆肥化が可能です。

ナッジとデザイン思考で人間中心の政策づくりを支援する「PolicyGarage」

気候危機、エネルギー問題、少子高齢化に伴う社会保障負担の増加、地方部の過疎化、貧困や格差の

鎌倉市、地域通貨で資源循環を目指す「まちのもったいないマーケット」を開始

鎌倉市は、地域通貨を使って資源循環を目指すマーケットを開始しました。廃棄予定のものを集めたり、販売したり、購入したり……様々な立場から活動に参加できるため、食品ロスの削減やコミュニティづくりの効果が期待されます。

デンマークの小さな工業都市で50年前から育まれた「サーキュラーエコノミー」【ウェルビーイング特集 #19 循環】

デンマークにある人口1万5,000人の小さな工業都市、カルンボー。ここでは「サーキュラーエコノミー」という言葉が出てくる数十年前から資源循環が行われていました。今回は、その循環をリードする団体に取材をしています!

「捨てない社会」は実現できるのか?廃棄物の循環をつくる石坂産業に聞く【ウェルビーイング特集 #18 循環】

建築の産業廃棄物処理を行い、再資源化率98%を誇る石坂産業。同社がかかげる「捨てない社会」は実現可能なのでしょうか。「循環」と「ウェルビーイング」をテーマに石坂産業代表取締役の石坂典子氏に話を伺いました。

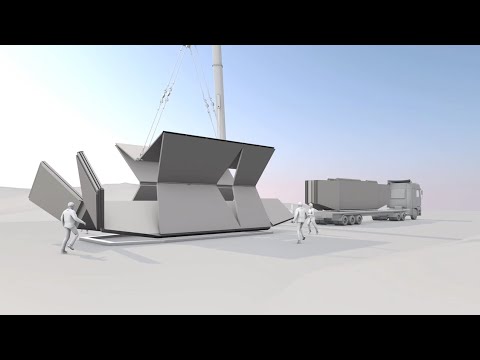

まるで折り紙。ワンプッシュで展開する「シェルター」が難民を救う

干ばつや海面上昇、災害が原因で住んでいる地域を離れなければいけない人たちが、移住先に不安を覚えたり、住宅に困ったりすることが無いように。そんな想いを込めて作られたのが、すぐに折り畳めてワンプッシュで展開する家でした。

インテリアにも。自宅で水耕栽培できるアクアポニックスキット「eva」

フランス人デザイナーが手掛けた室内用アクアポニックス「eva」。高い機能性とデザイン性を兼ね備えながら、環境への負荷を減らして新鮮な野菜をつくることができ、庭がない人でも簡単に家庭菜園を楽しむことができます。

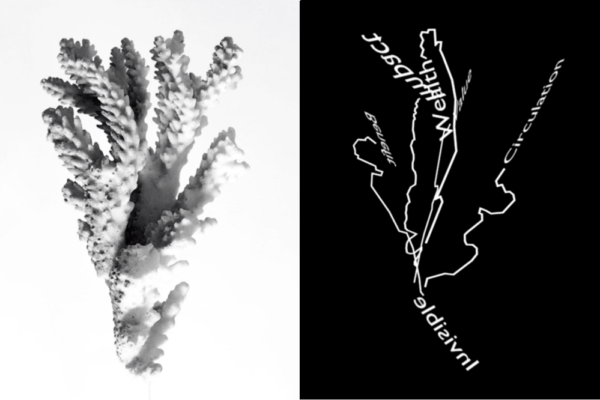

アートを通じて社会問題の「分からない」と向き合う【UNKNOWN DIALOGUE #1 海の問題】

世の中にはさまざまな社会問題が存在し、問題解決に向けて数多くの人々が精力的に取り組んでいる

安全な旅を求めて。ホストもゲストも女性のみ登録できる宿泊サービス「Femmebnb」

女性ホストが女性のみに自分の家を貸すことができる宿泊仲介サービス「FemmeBnB」ある一人の女性の旅先での原体験から生まれたサービスです。

ブロックチェーンで「情報の循環」を実現する。オランダ発のスタートアップCircularise【ウェルビーイング特集 #17 循環】

「サーキュラーエコノミー(循環型経済)が仕組みとして機能するには、資源だけでなく、“情報”も循環する必要があります」企業のサーキュラーエコノミー移行をブロックチェーン技術によって後押しするオランダのスタートアップにお話を聞きました!

循環する経済と社会の本質を考える【ウェルビーイング特集 #16 循環】

ウェルビーイング特集の3つめのテーマ「#循環」。サーキュラーエコノミー、循環経済、循環型社会。これらの新たな概念に横たわる「循環」の本質を、脱炭素、再生、多様性、格差、あたらしい経済というテーマと共に考えていきます。

コーヒーを通じて再犯率を減らす、英国の「刑務所」カフェ

英国のコーヒー卸売会社は、刑務所内に焙煎所を構え、囚人たちに対してバリスタを育成する講座を運営したり、受刑者の就労支援を行ったりすることで、コーヒーを通じて英国での再犯を減らすことに貢献しています。

脱・使い捨て。繰り返し使えるオーガニックコットンのティッシュ、デンマークで誕生

毎日何気なく使って、捨ててしまっているティッシュ。デンマークの会社が、そんな「使い捨て」の習慣に疑問を投げかける、洗って繰り返し使えるカラフルなケースに入ったティッシュを開発しました。

関係性が変革の力になる。「富士見森のオフィス」に学ぶ、ゼロ・ウェイストの進め方

長野県にある複合施設「富士見森のオフィス」が、国内初となるコワーキング・シェアオフィス向けの「ゼロ・ウェイスト認証」をゼロ・ウェイスト・ジャパンと連携して開始すると6月に発表しました。今回はその経緯を聞いてきました!

オーストリアの博物館が、地域初の「グリーン・ミュージアム」になるまで

オーストリアの厳しい基準のエコラベルを、国内で3番目、地域では初めて取得した低地オーストリア博物館。晴れて「グリーン博物館」となったこの博物館を訪ねました!